Tribuna

Juventud sin futuro, y también sin pasado: las falsas promesas de la meritocracia

El discurso de libertad económica desregulada reviste al mercado laboral de un tono meritocrático falaz, más relacionado con cuestiones de clase que con el hipotético talento

José Antonio Llosa (Workforall) 12/06/2019

" />

" />

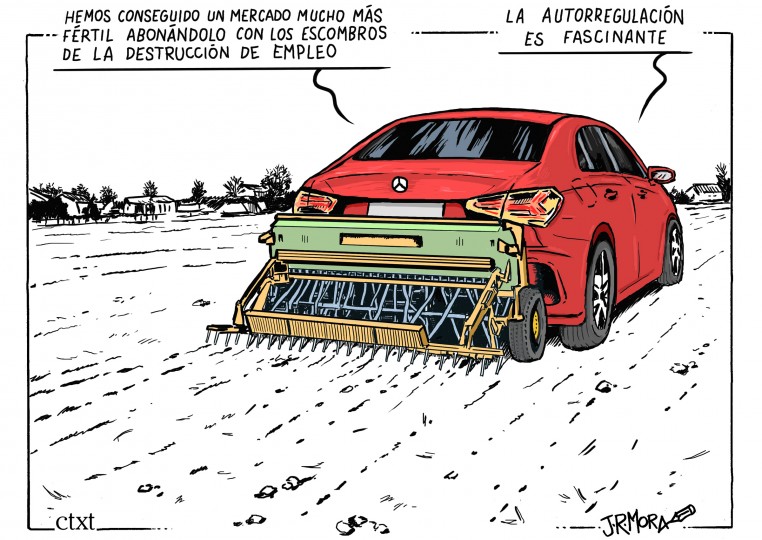

El J.R. Mora de hoy: "Destrucción de empleo"

J.R. MoraEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.

El objetivo de cualquier investigación se resume en el análisis de las paradojas, y la juventud actual navega en una situación paradójica hiriente. La imagen de la juventud posmoderna aventurera, flexible, abierta al cambio, dinámica y creativa dibuja una fachada que oculta las aspiraciones de estabilidad y crecimiento que las y los jóvenes siguen manifestando hoy, igual que lo hacían antes. En nuestros análisis detectamos que las y los jóvenes con mayor nivel de formación son quienes viven su presente y futuro con mayor angustia y dolor. Aquí radica la paradoja, ya que la lógica meritocrática neoliberal demanda la mayor formación posible, con el consiguiente desarrollo competencial, como receta ideal para un futuro prometedor. El contraste con la realidad muestra que al rebuscar en la historia de los nuevos emprendedores rápidamente se detecta que la consecución de éxito guarda más relación con el código postal que con el CV. Al pensar en la precariedad laboral desde la óptica de la calidad de vida, encontramos que un ingrediente básico tiene que ver con las expectativas y las promesas que se quiebran –no sólo aspectos monetarios o de contratación–. Por ello, la juventud más formada se pega un batacazo mayor al descubrir que la garantía del futuro prometedor es, en muchos casos, un espejismo. El discurso de la empleabilidad, el de “quien quiere, puede”, se quiebra impactando directamente en la línea de flotación de ese pacto meritocrático. La juventud más empleable, la más prometedora, también resulta la más desesperanzada al descubrir que las promesas sobre su futuro son ya cosa del pasado.

las y los jóvenes con mayor nivel de formación son quienes viven su presente y futuro con mayor angustia y dolor

El profesor Josep María Blanch define esta paradoja con elocuencia: “Los jóvenes millennials siguen pensando como fordistas”. La infinita diversidad de modelos familiares que se pueden construir en la actualidad poco tiene que ver con el modelo tradicional, pero en común guardan con los fordistas la necesidad de cierta estabilidad para que se puedan llevar a cabo. Cuando nos topamos con la metáfora de este profesor, vimos alumbrar una explicación sencilla para una situación compleja. Hay quien afirma que la juventud actual se encuentra en un proceso de transición entre un modelo de sociedad estable y uno líquido. Miente. Hemos de desterrar el término de transición de cualquier proceso social que haya tenido lugar en la última década. La transición, como idea, presupone cierta armonía, progresividad y consenso, y el salto entre modelos estables y flexibles de vida posee un carácter impuesto, antinatural y en cierto modo cínico. Impuesto porque la Crisis –con mayúscula– ha sido herramienta conductora para dirigir y legitimar un escenario permanente de inestabilidad, volatilidad y desigualdad. Cínico, porque el discurso de libertad económica desregulada reviste al mercado laboral de un tono meritocrático falaz, más relacionado con cuestiones de clase que con el hipotético talento. Antinatural en dos términos, ya que las personas tendemos a la estabilidad, y el cambio, cuando es racional, se caracteriza por su carácter progresivo.

al rebuscar en la historia de los nuevos emprendedores rápidamente se detecta que la consecución de éxito guarda más relación con el código postal que con el CV

Para comprender las consecuencias personales de esta situación hemos de asumir la necesidad de estabilidad como una cualidad esencial de las personas. Entendiendo que la estabilidad, como necesidad de anclajes sociales, se antoja el único modo de encontrar un hueco en sociedad, cualquier otro modo de vida resulta vacuo. Esteban Agulló ha dedicado buena parte de su investigación a lo que denomina trayectorias vitales. Las trayectorias vitales se convierten en planes de vida al normalizarse social y culturalmente. Cuando carecen de anclajes y es materialmente imposible que la persona fije hitos realistas en su futuro, diríamos que las trayectorias vitales se hacen erráticas. Anómalas. Con toda la suerte de disfunciones psicosociales que esto supone y que la comunidad científica ha constatado reiteradamente, el mercado laboral flexible –sinónimo de precario–, ha hecho de esta anomalía generalización. Mientras los recruiters de personal preguntan a sus aspirantes dónde se imaginan en diez años, ninguno de ellos ofrece una proyección laboral a una década vista en los puestos ofertados. Entre otras cosas, porque posiblemente estas empresas tampoco existan pasado este lapso de tiempo.

Normalizar esta situación desajusta vidas y sociedades en un cisma que recorre de lo emocional a lo demográfico, repercutiendo en las pautas de consumo, acceso a la vivienda, y la salud en un sentido integral. La trayectoria tiene también un carácter finalista, ya que precisa dirigirse a algún lugar. Una noción de progreso necesariamente anclada en un marco de seguridad que permita una vida de desarrollo racional y digno. Sin embargo, el espejismo es absoluto en nuestro momento, ya que el mercado flexible genera trayectorias circulares: los trabajadores que saltan de puesto lejos de afrontar “nuevos retos” únicamente realizan nuevos intentos.

Tras el dinamismo de la flexibilidad laboral como indicio de vida moderna, la realidad dicta que los jóvenes de entre 16-29 años en España son el grupo de edad con mayor índice de pobreza y exclusión social

Bajo esta lógica resulta fácil encontrar jóvenes de alta cualificación navegando entre empleos a lo largo del planeta con unos perfiles de Instagram excepcionales, y unas vidas completamente desarraigadas. Primero con el deseo de volver a casa, y pronto sin recordar cuál es su casa. Tras el dinamismo de la flexibilidad laboral como indicio de vida moderna, la realidad dicta que los jóvenes de entre 16-29 años en España son el grupo de edad con mayor índice de pobreza y exclusión social. Un grupo de edad sistemática y deliberadamente desatendido por las políticas públicas, ante la promesa –una más– de que recorrer la miseria de la precariedad durante la década entre los 20 y los 30 constituye la única vía para acceder al sueño fordista de la estabilidad. Una zanahoria para, entre tanto, legitimar un clima de desigualdad competitivo que nos deja maltrechos.

------------------------

Jose Antonio Llosa es miembro del equipo de investigación Workforall, Universidad de Oviedo.

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...

Autor >

José Antonio Llosa (Workforall)

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí