Ausencias y extravíos (III)

Ausencia de límites físicos y extravío de las matemáticas

Las matemáticas de esta economía se extravían. Cuanto más perfecciona los instrumentos que miden ganancias, más inepta se vuelve para restar el agua contaminada, los minerales extraídos, las personas sacrificadas... El capitalismo es fanático del infinito

Yayo Herrero 31/07/2021

Leonardo DiCaprio, como Jordan Belfort, en 'El lobo de Wall Street' (2013, Martin Scorsese).

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

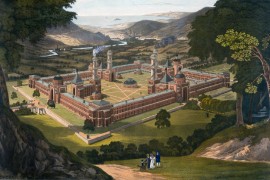

Annie Proulx, en la novela El bosque infinito, narra la llegada, a finales del siglo XVII, de dos colonos franceses, Sel y Duquet, a los inmensos bosques de Nueva Francia, actual Canadá. Ambos comienzan a trabajar talando árboles, explotados por un tirano insaciable.

Sel, después de muchas penalidades, logra sobrevivir a su amo y se une a una mujer nativa mayor que él. Sus descendientes, siglo tras siglo, intentan vivir en los márgenes de un bosque cada vez más ralo y empobrecido. Constantemente expulsados. Eternamente exiliados. Resistiendo como pueden.

Duquet, un personaje taimado y odioso, trepa y medra. Autorrenombrado como Duke, él y sus descendientes, generación tras generación, prosperan y se enriquecen. Llegar a un lugar, estrujar hasta la última gota y cuando ya todo está seco y hecho una pena, buscar otro lugar en el que empezar el mismo proceso. Lo que Boulding llamó la estrategia del cowboy, convierte a los Duke en potentados que explotan bosques de todo el mundo.

Sin embargo, el gran protagonista de la novela de Proulx no es el rico y marrullero Duquet, tampoco el decente y taciturno Sel, ni ninguno de sus descendientes. El bosque es el protagonista de la novela, ese bosque que parece infinito e inagotable. El hogar de la población nativa. Un lugar sucio, inhóspito y amenazador para los colonos. Un coloso a civilizar, solo valioso una vez humillado y transformado en tablones.

A través de la historia de las dos familias, Proulx nos enfrenta al vertiginoso progreso. Cuando Sel y Duquet llegan a Nueva Francia, varios hombres trabajaban unas cuantas horas para tumbar un solo árbol a golpe de hacha y sierra manual. Por el camino, muchos de ellos mueren o quedan mutilados, aplastados por los troncos o heridos por las ramas caídas. Apenas un siglo después, las máquinas y la energía abundante permiten que los descendientes del ya llamado Duke puedan acabar con muchos metros cuadrados de superficie boscosa en unos minutos. Unos decenios después, a la vez que la familia Duquet se hace rica, el bosque infinito y la vida que alberga sucumben.

Apenas un siglo después, las máquinas y la energía abundante permiten que los descendientes del ya llamado Duke puedan acabar con muchos metros cuadrados de superficie boscosa en unos minutos

Infinito. Se define como una cantidad que no tiene final. Es el valor que se puede obtener como resultado de ciertas operaciones matemáticas no realizables. Lo infinito existe solo como algo potencial. Los números, por ejemplo, pueden ser infinitos. Siempre es posible añadir a cualquier número otro, sin llegar jamás a un límite extremo tras el cual no se pueda avanzar más. Los árboles, la fruta o las piedras, no.

Podríamos decir que lo contrario del infinito es el límite. Se define como el extremo que puede alcanzar lo físico o el extremo al que llega un determinado período de tiempo. El infinito no sabe de extremos, el límite sí.

La economía convencional se inventa en el siglo XVIII. Antes se pensaba que la naturaleza era la única capaz de producir algo a partir de sus ciclos. La agricultura o los bosques eran, a partir de la fotosíntesis, los minerales, el ciclo del agua y la luz del sol, los únicos capaces de producir. Los seres humanos podían intentar hacer crecer esa producción y transformarla posteriormente en cosas que comían, usaban e intercambiaban. Los primeros economistas, los fisiócratas, definieron la producción como aquello que permitía acrecentar la riqueza renaciente –la que la naturaleza era capaz de regenerar cíclicamente– sin menoscabo de los bienes fondo. El límite de lo que se podía producir estaba en la degradación de las condiciones que posibilitaban el renacimiento de esa riqueza. Las matemáticas de esa economía sumaban los beneficios, pero vigilaban de cerca la resta de las variables físicas –fertilidad, agua, pesquerías, minerales– para aplicar el freno y la mesura cuando la producción rozaba el límite. Era una economía ligada a la tierra y su finitud.

Hasta la Revolución Industrial la economía humana se sostuvo sobre otras formas de vida. El lino, el cáñamo, la madera, el cuero, la lana, la seda… la piedra o el hierro eran las únicas materias inertes y tenían un papel secundario. La energía procedía del trabajo humano y de los animales o de la fuerza del viento o los cursos de agua. Los residuos procedían de lo vivo y no tenían mayores problemas para reintroducirse en los ciclos naturales.

La industrialización rompe con la organicidad. Las energías fósiles sustituyen al viento, a los saltos de agua y al sol

La industrialización rompe con esa organicidad. Las materias muertas sustituyen como materias primas a las anteriores formas vivas. Las energías fósiles sustituyen al viento, a los saltos de agua y al sol. Gracias a ellas, la escala de la expansión económica crece de una forma, como dice René Passet, supraexponencial.

José Manuel Naredo explica en La economía en evolución cómo, a finales del siglo XIX, la economía neoclásica corta el cordón umbilical que la unía a la naturaleza y se independiza del mundo físico. Presta atención solo al dinero como único sistema de medida. Deja de tener un ojo en los beneficios que suma y otro en la naturaleza que resta y concentra la mirada solo en la vara de medir monetaria. Despega de la tierra y los límites y se atreve a soñar con ese infinito potencial que en el mundo físico era una entelequia, pero en el universo inmaterial del dinero sí parece perseguible. Bajo esa lógica construye una nueva bitácora.

La bitácora, en los barcos antiguos, se colocaba en la cubierta de las embarcaciones, al lado del timón. Era una especie de armario en cuyo interior se alojaba un sistema de imanes que contrarrestaban el campo magnético terrestre y las desviaciones producidas por el hierro del propio buque, de modo que la aguja náutica señalase, en todo momento, el norte magnético. La nueva bitácora económica apunta al dinero y el sistema de “imanes” que la rodea elimina cualquier señal que atraiga hacia la tierra y pueda apartar del rumbo a seguir: el del crecimiento infinito de los beneficios. Hacia esa dirección se dan los golpes de timón. Los fenómenos ajenos al mercado se proscriben, explícitamente, de la economía.

Las matemáticas de la nueva economía se extravían. Cuanto más perfecciona los instrumentos que miden las ganancias, más inepta se vuelve para restar el agua contaminada, los árboles talados, las toneladas de minerales extraídos y los animales y personas sacrificados. Cuanto más pierde la capacidad de medir lo que desaparece, menos capaz es de frenar. El capitalismo reniega de los límites y se vuelve fanático del infinito. Abomina lo material y se atrinchera en el número. Al medir la riqueza en dinero, potencialmente infinito, desaparece el suficiente y el bastante.

Los países productores de petróleo no lo producen, lo extraen. El cobre, el litio o el cobalto no se producen, se extraen

La nueva producción –que Naredo califica de mito– es solo un eslabón intermedio, inevitable y necesario, para cumplir el objetivo de hacer dinero. Da igual qué se produzca, para qué o para quién. El propósito central es que el dinero invertido al principio se haya multiplicado al final. Los cuadernos de bitácora de los Duke registraban la multiplicación de los beneficios. Renglones en los que apuntan las ganancias por cada cargamento de tablones. No hay hueco para el registro que dé cuenta de las vidas detraídas. No hay tiempo para la resta. La riqueza de los Duke y la riqueza del bosque son procesos inversamente proporcionales. La euforia de la ganancia aplasta el temor de la pérdida.

La metáfora de la producción aplicada a la economía centrada en el dinero y supuestamente desconectada de lo material lleva a confundir la idea de producción con la extracción. Son dos cosas bien distintas. Los países productores de petróleo no lo producen, lo extraen. El cobre, el litio o el cobalto no se producen, se extraen. La idea de extracción señala con claridad que se saca algo de donde estaba anteriormente. Los minerales son finitos y se extraen para disipar, quemar o gastar. Es una resta. La idea de producción, sin embargo, evoca la idea de engendrar, criar o procrear. Es una multiplicación.

Llamar producción a la extracción aleja la idea de límites de las cabezas y alimenta el sueño de vivir flotando eternamente por encima y por fuera de los límites físicos, de la fotosíntesis y de sus producciones renovables.

Es grave confundir la producción con la extracción.

El capitalismo otorga al ser humano una nueva condición: la de ser autótrofo. Desconectada de los minerales y la fotosíntesis, la economía fósil cree que produce, por sí misma y gracias a la ficción del dinero, todo lo que la hace crecer. Sin límite. Hasta el infinito. Autoconcebirse como autótrofo es el máximo postureo humano. Somos vulnerables, finitos e interdependientes.

La magia se llama capitalismo verde. Se trata de hacer otro quiebro a los límites físicos de la mano de la tecnología y del dinero

La realidad física es tozuda y lo que llamamos crisis ecológica es la constatación de que la economía supuestamente desmaterilizada se apoya en la simple extracción y deterioro de recursos que, una vez que los ciclos de materiales no se cierran, se convierten en desechos. El próximo año se celebrará el 50 aniversario de la publicación del informe sobre los límites al crecimiento que auspició el Club de Roma y coordinaron Donella y Dennis Meadows. Las modelizaciones que hicieron sobre los recursos materiales proyectaron unos escenarios que adelantaron con precisión lo que estamos viviendo hoy. Pero medio siglo después, las matemáticas continúan extraviadas y, como predijeron, la economía global se estanca y retrocede inevitablemente. Navega al pairo de crisis que tienen detonantes diversos: los precios de las materias primas, el desplome de las cadenas de hipotecas, un virus, un resultado electoral adverso… Cada percance que frena la producción de dinero desarbola los modelos económicos mundializados e hiperconectados a través de inversiones y deudas. Las consecuencias recaen sobre las personas más expuestas y sobre los sistemas vivos.

Con una buena parte del petróleo metamorfoseado en gases dispersos en la atmósfera y los océanos, el sueño del infinito ahora se apoya en otros minerales. La magia se llama capitalismo verde. Se trata de hacer otro quiebro a los límites físicos de la mano de la tecnología y del dinero.

Escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio, lutecio… No son nombres de mártires del santoral. Son minerales que se usan, entre otras cosas, para fabricar los imanes permanentes de los dispositivos de producción de energía eólica, en la iluminación eficiente, en vehículos y electrónica. Conforman lo que se conoce como tierras raras. A pesar de su nombre, no son raros en la naturaleza pero hace falta mucha energía para poder obtenerlos por separado.

Dice Alicia Valero en Thanatia. Los límites de los minerales del planeta que una potencia eléctrica de 1.000 megavatios (Mw), instalada con doscientos generadores de 5 Mw, necesita actualmente unas 160.000 toneladas de acero, 2.000 de cobre, 780 de aluminio, 110 de níquel, 85 de neodimio y 7 de disprosio. Las placas solares fotovoltaicas se construyen con silicio, un material de momento abundante, pero aproximarse a la eficacia que exige sostener los consumos gigantescos de la economía actual exige usar también cobre y plata, indio, galio y selio o teluro y cadmio dependiendo de la tecnología que se utilice.

Todas las energías renovables requieren minerales no frecuentes en la naturaleza cuya obtención requiere mucha energía. Queda además, la cuestión del almacenamiento de esa energía que precisa cantidades enormes de litio, grafito y cobalto junto con el níquel, manganeso y aluminio entre otros.

Un coche normal y corriente usa cincuenta y dos metales diferentes. Algunos de ellos, como el teluro, tiene ya un alto riesgo de suministro; ocho presentan un riesgo alto, y cinco tienen ya riesgo medio.

Un coche usa cincuenta y dos metales diferentes. Algunos de ellos, como el teluro, tiene ya un alto riesgo de suministro; ocho presentan un riesgo alto

Los teléfonos inteligentes contienen al menos treinta y nueve elementos de la tabla periódica. Al menos cinco de ellos están ya en riesgo de escasez y al menos ocho tendrán una disponibilidad limitada si la demanda continúa creciendo como hasta ahora. Las televisiones de pantalla plana y ordenadores personales (incluidas tabletas y portátiles) también dependen de elementos críticos como el indio, litio, plata, tántalo, wolframio, oro, berilio, galio, germanio, paladio y rutenio. Las lámparas fluorescentes y LEDs contienen cerio, lantano, europio, gadolinio, terbio, galio e indio.

Mucha energía para obtener minerales que generan energía. Muchos minerales para generar energía que pueda seguir extrayendo minerales. Más minerales y más energía para que la multiplicación de beneficios no decaiga.

Los minerales existen en cantidades limitadas y se ocultan debajo de la tierra. En cualquier sitio. Debajo del fondo de los mares, en el vientre de los glaciares, en los desiertos, bajo los cementerios ancestrales de los pueblos originarios, bajo las huertas que alimentan a la gente. Hay que reventar la tierra para poder sacarlos. Probablemente no se acaben nunca, pero una vez agotados los más accesibles, es tan caro y tan difícil sacarlos, que el intentarlo sería hacer un pan con unas tortas y habrá que resignarse a darlos por finiquitados.

Esos bienes fondo, igual que el bosque de Proulx, parecen infinitos, pero todos ellos dan hoy muestras de agotamiento. Las mejores minas ya se han extraído y sus minerales están dispersos en la biosfera. Lo que mayoritariamente se está llamando transición verde no es, como publicitan las empresas energéticas, pasar a vivir de la brisa, la fuerza de las olas o la luz del sol. Es vivir de lo que hay en el subsuelo. Es más estrategia de cowboy. Más energía para perforar cada vez más profundo, cada vez más lejos, cada vez más rápido…

Claro que hay que vivir de energías renovables, pero hay que echar bien las cuentas. Aplicar las cuatro reglas a las cosas que pesan. Cuando se contrastan las reservas de minerales con todo lo que la industria pretende hacer con ellos, las cuentas no salen. O sí. Salen si los beneficios en forma de dinero, luz o combustible alcanzan solo a unos pocos y “se olvida” que hay que dividirlos entre miles de millones de seres humanos, un enorme denominador que obliga a repensar los conceptos de abundancia y escasez.

Lo que se está llamando transición verde no es pasar a vivir de la brisa, la fuerza de las olas o la luz del sol. Es vivir de lo que hay en el subsuelo

Santiago Alba Rico nos recuerda que una multiplicación es una suma rápida. Dice que la multiplicación se basa en la velocidad y en la indiferenciación. La multiplicación pasa por encima de los cuerpos. El capitalismo llama producción a multiplicar dinero.

No sé por qué parece que resulta más fácil sumar y multiplicar, que restar y dividir. Hace ya mucho, di clases particulares a una niña a la que se le habían atascado la resta y división. Se hacía un lío con el sustraendo y el minuendo y no se aclaraba con la definición de división que le habían dado. Repetía de memoria “dividir es indagar cuántas veces un número está contenido en otro número”.

Aprendió a restar rápidamente cuando entendió que era averiguar cuánto quedaba después de haber sacado algo y a dividir cuando entendió que era lo mismo que repartir.

Necesitamos sumar y multiplicar, pero en un mundo con límites hay que reivindicar la precaución de restar y el imperativo político de dividir.

Las matemáticas nos explican que cuando dividimos una cantidad entre números cada vez más pequeños el resultado es cada vez más grande, hasta el punto de que cuando el divisor tiende a cero, se dice que el resultado tiende a infinito. Infinito no es un número, es solo una abstracción, pero, en tiempos de translimitación y de estancamiento económico, la única posibilidad de ganar infinito es dividir entre cero.

En ausencia de límites físicos, las matemáticas de la economía se extravían. Obnubiladas en la contabilidad del dinero y despegadas de las toneladas de cosas y del número de cuerpos, se centran solo en la suma y la multiplicación de indicadores que flotan por encima de las necesidades y de lo físico, en los que suman igual las consecuencias monetarias de las producciones y las destrucciones. Se confunde en ellos el valor del pan y el de las armas, porque la destrucción y la riqueza se valoran de la misma forma. En dinero.

Aprender a restar lo que se destruye es condición necesaria para visibilizar el deterioro y trabajar para evitarlo. Quiero sentir que me duele lo que se resta. Las vidas humanas, animales y vegetales descartadas, las zonas sacrificadas.

Se confunde el valor del pan y el de las armas, porque la destrucción y la riqueza se valoran de la misma forma. En dinero

Aprender a dividir entre los que somos ayuda a pensar en qué vida puede ser esa en la que quepamos todas y no dejamos a nadie atrás. Cuánto queda, si hay para todas y a cuánto tocamos, son preguntas políticas centrales.

Quizás algo podamos aprender de las economías domésticas. En lo cotidiano, los límites están claros. Un perol de lentejas. “Te pongo dos cazos y si sobra, repites”, le dicen las madres a los más tragones. Hemos crecido en el orden del reparto –no de los cuidados, pero sí del resto– en lo doméstico, bajo la supervisión firme de una suerte de justicia materna que no deja a nadie sin comer, y está atenta a velar para que la que es más comilona y el que es más lento coman lo necesarios con el límite de lo que hay.

Un amigo cercano, criado junto a sus siete hermanos en una familia humilde, dice que incorporó de niño el automatismo de la división y que, como come muy deprisa, cuando sale por ahí, cuenta, casi de forma inconsciente, lo que hay y lo divide entre los que somos, para no pasarse de lo que le toca.

En el mercado se suspenden las matemáticas de la vida y dejamos de contar y repartir albóndigas y pasteles para contar, aunque no repartir, el dinero que aspira a crecer sin límites hasta el infinito. La información científica que tenemos nos dice que el extremo físico y el extremo del tiempo del crecimiento ilimitado han llegado. Que todos los bosques infinitos han sucumbido. Hoy la rebelión contra los límites es el peor de los extremismos. Y restar y dividir, un ejercicio de amor.

Annie Proulx, en la novela El bosque infinito, narra la llegada, a finales del siglo XVII, de dos colonos franceses, Sel y Duquet, a los inmensos bosques de Nueva Francia, actual Canadá. Ambos comienzan a trabajar talando árboles, explotados por un tirano insaciable.

Sel,...

Autora >

Yayo Herrero

Es activista y ecofeminista. Antropóloga, ingeniera técnica agrícola y diplomada en Educación Social.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí