Cuaderno del nómada

La filial del infierno en Europa (I)

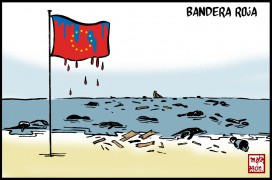

Aylan y otros centenares de niños habrán naufragado en vano en nuestras playas si esta conmoción es pasajera y no desemboca en un verdadero cambio de conciencia y una firme voluntad de enmienda moral en nuestra sociedad

SERGI BELLVER Halle , 9/09/2015

Refugiados sirios y palestinos en Yarmouk, Damasco, el 31 de enero de 2014.

UNRWAEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

“Ha llegado el momento de irnos. Quemarán nuestros libros, pensando en nosotros. [...] Tenemos que marcharnos, para que sólo prendan fuego a los libros”, escribió Joseph Roth poco antes de abandonar Berlín en 1933. Nacido en el borde oriental del Imperio Austrohúngaro y desentendido de su herencia judía, el autor de los textos recogidos en La filial del infierno en la Tierra supo vaticinar en sus cartas y artículos el terror con el que los totalitarismos estaban a punto de incendiar Europa. Moriría seis años después, exiliado en París y vencido por la misma desesperanza que consumió tras cruzar su última frontera a otras grandes conciencias del humanismo europeo como Walter Benjamin y Antonio Machado.

En estos días convulsos en los que el fascismo y el horror adoptan mil caras, quienes sentimos empatía por el drama de los desplazados sirios y preferimos no olvidar tenemos en mente aquellas imágenes de los refugiados y exiliados españoles a las puertas de la frontera con Francia, hacinados en campos de concentración a orillas del Mediterráneo o a bordo de los barcos que les salvaron de la represión y la muerte para llevarles hasta México, Chile y otras tierras de acogida. Las similitudes con la actual crisis de los refugiados sirios no terminan ahí, pues arrancan desde una guerra civil que ya dura en Siria bastante más que la española y desangra el país desde 2011. Una guerra, como la nuestra, auspiciada en buena medida por intereses extranjeros, cuya complejidad amenaza el frágil equilibrio de toda la región y que promete dejar varadas multitudes en las orillas de Europa durante mucho más tiempo del que alcanzamos a imaginar en este instante.

El naufragio más largo

Nunca han faltado los avisos durante estos cuatro últimos años, aunque sólo ahora parece reaccionar nuestra sociedad, justo cuando las puertas del infierno se han abierto demasiado cerca para interrumpir la atonía de nuestros salones. Para arrojarnos a la cara el éxodo de todos los condenados por nacer en la sala de calderas del mundo. Sin embargo, aunque la imagen de un niño ahogado en una playa turca haya conseguido activar resortes que pensábamos dormidos, llevábamos mucho tiempo desayunando con las señales e ignorándolas, sordos ante una constante voz de alarma. Esa llamada se había ido fundiendo con el murmullo general de las noticias, como el ruido de máquinas de un barco al que ya no prestamos atención desde nuestro camarote, demasiado ocupados en nuestras rutinas, pero el infierno seguía ahí, bajo la cubierta, empujando su desmesura hacia el Mediterráneo.

Estábamos enterados, nos tocaba de cerca y nadie puede rebatirlo a estas alturas: tras el fracaso y la represión de la llamada primavera árabe en Siria, en agosto de 2011 las Naciones Unidas condenaron al Gobierno de Bashar al-Asad por su extrema violencia contra los civiles. La Unión Europea se unió a las sanciones contra el régimen sirio y se posicionó junto a la Liga Árabe para intentar propiciar una transición pacífica en el país. Hace más de dos años el Gobierno español llegó a un acuerdo con la oposición siria para suministrarle piezas de artillería antiaérea y demás “material de defensa para la protección de la población”. Nadie en su sano juicio puede hablar por lo tanto de esta crisis como de un tema exclusivamente sirio que no nos incumba.

Tampoco han faltado los documentos gráficos de la barbarie, en los que a menudo los niños han sido también protagonistas. Quien tenga suficiente estómago puede revisar Internet y las hemerotecas: niños hambrientos y enfermos en los primeros campos de refugiados en territorio sirio; niños despedazados por las bombas arrojadas sobre la población civil; niñas convertidas en esclavas sexuales y casi niños aún crucificados, lapidados o defenestrados por sus creencias, su ascendencia o su condición sexual a manos de fanáticos islamistas; cadáveres de decenas de niños gaseados con sarín por el Ejército sirio, extendidos en una nave industrial o envueltos en sábanas blancas para su funeral. Del mismo día en que las manos del pequeño Aylan y de su hermano resbalaron de las de su padre hacia el abismo hay otras imágenes, casi en la misma playa, decenas de imágenes de niñas y niños de corta edad arrojados por el mar, con su ropa levantada por el oleaje y la cara entelada de espuma, imágenes que siendo del mismo parecen de otro naufragio, de uno más a la hora de las noticias, cuando seguimos anestesiados por la costumbre y algún extraño mecanismo impide la reacción emocional colectiva que ahora, sin embargo, hemos desarrollado ante una imagen concreta.

Aunque la imagen de un niño ahogado en una playa turca haya conseguido activar resortes que pensábamos dormidos, llevábamos mucho tiempo desayunando con las señales e ignorándolas, sordos ante una constante voz de alarma

Tal vez por su sencillo desamparo, quizá por golpearnos sin la pornografía habitual de la tragedia televisada y seguramente porque Aylan, tan reconocible ahí en los albores de una infancia occidental más, con sus diminutos zapatos intactos, su tez clara y su cabecita quieta de nene dormido, nos ha devuelto la imagen de nuestros hijos, nuestros hermanos menores, nuestros sobrinos o nuestros nietos. Desde el fondo de ciertos patrones culturales se revela en nosotros, por incómodo que resulte reparar en ello ahora, cierto racismo atávico y caucásico por el hecho de que esa familiaridad nos haya roto por fin el corazón precisamente ahora y no tras años de espanto gráfico a disposición de todo el mundo. Tras más de once mil niños sirios que tuvieron la mala suerte de morirse con el aspecto que nuestros prejuicios les asignan a los niños árabes que mueren allí, lo bastante lejos y en otra guerra más de la que seguir a salvo en nuestra burbuja, la música bien alta y el pedal del gas a fondo en la circunvalación de vuelta a casa. Pero el de Aylan ha sido el naufragio más largo de nuestro siglo, porque empezó a ahogarse en el vientre de su madre mientras allá fuera en el mundo, como un eco amortiguado, se sucedían ya los gritos y las detonaciones. Y siguió hundiéndose cuando vio la luz en un Kurdistán envuelto en llamas y cada vez que sus padres no pudieron garantizarle el sueño o la sonrisa. El pequeño Aylan y todos los niños sirios, iraquíes, palestinos y afganos varados en las playas de Europa llevan años naufragando desde su concepción hasta su muerte en un mar mucho más oscuro e implacable que el Mediterráneo: nuestra indiferencia.

La deriva de Occidente

Como tantas personas, no pude tolerar esa imagen del niño en la playa y recuerdo incluso haber intentado huir de ella en las redes sociales. Mi repulsión era en cierto modo “nueva”, acaso distinta y más honda, de manera que participo como todos de ese racismo inconsciente y secular, por mucho que quiera rebelarme a diario contra él. En primera instancia pensé que tal vez no debiera haberse publicado, pero luego reparé en todas esas fotos que antaño parecieron reconducir la Historia y, al ver la reacción general, comencé a contemplar un atisbo de cambio: aun cuando la pérdida es distinta pero también atroz, por fin los europeos parecían más consternados por la muerte de un niño que por la voladura de antigüedades milenarias como Palmira y el expolio de nuestra cultura madre entre el Tigris y el Éufrates. Y soy muy consciente de lo que digo: el Arte mueve mi vida pero en mi noción del humanismo la supervivencia de un niño es más valiosa. Cada niño es a la vez la compleción y el renacimiento del mundo entero, y su futuro es el de todos. La saturación ha venido después, con la innecesaria repetición, interpretación y banalización de la imagen del naufragio descorazonador hasta empezar a convertirlo poco a poco en un icono manejable, en un material gráfico que cientos de “artistas” copian, pegan, editan y comparten para demostrar quién sabe qué y hacer un poco más de ruido, esa inercia tan propia de nuestros tiempos. Del mismo modo que la imagen del niño ahogado ha invocado algún arquetipo en nuestro inconsciente colectivo, parece síntoma de nuestra época la trivialización continua de los símbolos y, con ella, la desactivación de su potencial: imaginen a Ernesto Guevara con una camiseta del “Che” tendido en el diván de Carl Gustav Jung.

El pequeño Aylan y todos los niños sirios, iraquíes, palestinos y afganos varados en las playas de Europa llevan años naufragando desde su concepción hasta su muerte en un mar mucho más oscuro e implacable que el Mediterráneo: nuestra indiferencia.

Cuando uno piensa en esas otras fotografías que sacudieron su época, la de la niña vietnamita rociada de napalm o las de los presos torturados de Abu Ghraib, aquellas que cambiaron parte de la opinión pública de los estadounidenses en contra de las guerras que su gobierno mantenía en el extranjero, se pregunta por su “utilidad”. Sin embargo, las guerras continúan y el supuesto cambio parece encallar en la superficie, como una agitación fugaz a punto de disolverse en el fragor del momento, antes de que todo el mundo siga con su vida para poder soportarse a sí mismo. La fotografía del buitre a la espera de que terminara la agonía de un famélico niño sudanés sacudió las entrañas de toda nuestra especie en 1993 y le reportó el Pulitzer, el repudio general y finalmente el suicidio a su autor, Kevin Carter. Seguramente propició también un leve repunte de las donaciones a varias ONG en todo el llamado “primer mundo”, pero la realidad es que no terminó con el hambre en África. Del mismo modo, Aylan y otros centenares de niños habrán naufragado en vano en nuestras playas si esta conmoción es pasajera y no desemboca en un verdadero cambio de conciencia y una firme voluntad de enmienda moral en nuestra sociedad.

Con su famoso retrato de una viuda y sus hijos hambrientos, la fotógrafa Dorothea Lange conmovió a los estadounidenses tras el Crack del 29 y logró que el Gobierno federal enviara toneladas de comida a los emigrantes llegados a California desde el Medio Oeste. La palabra quizá sea más lenta y menos aparatosa pero acaso más profunda: aquellos emigrantes se convirtieron por la ficción en el clan de los Joad, paradigma universal de los desposeídos y protagonista de Las uvas de la ira (1939), novela con la que un indignado John Steinbeck quiso denunciar y avergonzar a los “codiciosos cabrones” que provocaron la miseria de multitudes con la Gran Depresión. Se publicó el mismo año de la muerte de Joseph Roth, como si a ambos lados del Atlántico todo Occidente asistiera al mismo tiempo a su propio naufragio: el de una sociedad a la deriva entre los desmanes del capitalismo y los crímenes de los fanáticos totalitarios. “¿Cómo se puede asustar a un hombre que no sólo carga con el hambre de su vientre sino también con el de sus pobres hijos?”, escribió Steinbeck. Y ahora, mientras empiezo a escribir esta serie de artículos sobre dos crisis, la de los refugiados y la de nuestros valores, me pregunto cómo pueden Occidente y Europa pretender siquiera que las vallas, las fronteras, las leyes, las porras y las patrullas vayan a alejar a millones de padres desesperados por salvar las vidas de sus hijos, tanto si huyen de la guerra como del hambre, sean refugiados o migrantes, pidan asilo o pan, lleguen con todos los papeles en regla o con su identidad hecha cenizas, como condenados recién fugados de las puertas del infierno.

Nota del autor:

He pedido a la dirección de CTXT --y esta ha aceptado-- que destine el importe íntegro de mi remuneración por esta serie de artículos a un donativo en mi nombre para la campaña de ACNUR en Siria y el Mediterráneo.

https://www.eacnur.org/ayuda-ong-africa-donativos-hacerse-socio

“Ha llegado el momento de irnos. Quemarán nuestros libros, pensando en nosotros. [...] Tenemos que marcharnos, para que sólo prendan fuego a los libros”, escribió Joseph Roth poco antes de abandonar Berlín en 1933. Nacido en el borde oriental del Imperio Austrohúngaro y desentendido de su herencia...

Autor >

SERGI BELLVER

Escritor y nómada. Ha publicado el libro de relatos Agua dura (Ediciones del Viento, 2013) y ha trabajado como editor, profesor de narrativa, periodista cultural, crítico literario, guionista y librero. Vive sin domicilio fijo desde 2011.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí