Ajedrez

El Turco que manejaba a los obispos

En torno al año 1770 empieza a correr la noticia de que un tal Wolfgang von Kempelen posee una maravilla nunca antes vista: un autómata que no solamente es capaz de razonar, sino que juega al ajedrez. Un contrincante infalible, un auténtico genio

Marcos Pereda 16/12/2015

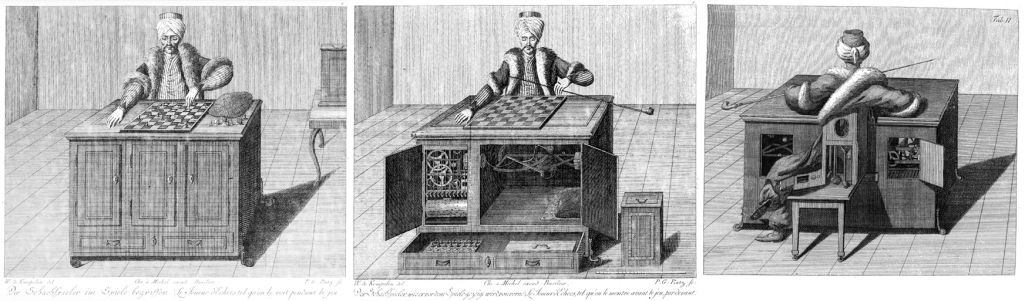

Litografías de P.G. Pintz.

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

En torno al año 1770 empieza a correr la noticia de que un tal Wolfgang von Kempelen posee una maravilla nunca antes vista: un autómata que no solamente es capaz de razonar, sino que juega al ajedrez. Un contrincante infalible, un auténtico genio

Los asistentes contienen la respiración, sabedores de que la mirada del gran hombre puede ser fulminante cuando alguien interrumpe el curso de sus pensamientos. Y ahora él, Él, el corso, está completamente ensimismado. Observando el tablero, la disposición de las piezas. Posa el nudillo del índice derecho en la barbilla, pensativo, mientras lleva la mano izquierda a la barriga, que esta mañana austríaca vuelve a molestarle. Expectación, nadie sabe muy bien a qué atenerse, qué desear. Entonces el Sire, bajo pero fornido, toma el alfil y lo hace correr por el tablero. Sabe que no hay nada que hacer. Suenan engranajes y el milagro, ese al que todos asisten desde hace un rato, vuelve a producirse. Aquel ingenio mecánico con forma de turco se acciona, mueve los brazos, coge su reina y la coloca en el preciso punto en que supone jaque mate. Sonido de muchos pechos exhalando el aire de improviso. Todos lo entienden. También el Emperador. Una sombra de ira cruza sus ojos, pero consigue sostenerla. Sonríe, mira al autómata. “Buena partida”, dirá. Y abandona la estancia. Todos están atónitos. Napoleón Bonaparte, el mayor estratega que haya visto Europa en dos milenios, ha sido derrotado por una máquina.

En torno al año 1770 en Europa Central empieza a correr la noticia de que un tal Wolfgang von Kempelen posee una maravilla como nunca antes se ha visto. Nada menos que un autómata que no solamente es capaz de razonar, sino que juega al ajedrez. Y, más que eso, resulta ser un contrincante infalible, un auténtico genio.

Durante la Edad Media habían existido muchos autómatas, e incluso se dice que el Papa Silvestre II, el del milenarismo, tenía una cabeza articulada que hablaba y proporcionaba sabios consejos. Claro que la misma, tan parecida a ese Bafomet que más tarde adorarán los templarios, no se conserva, y su existencia puede ser puro fruto de la leyenda... Lo cierto es que, como dijimos, autómatas se habían visto antes, pero jamás con tal grado de precisión. No, se limitaban a repetir gestos mecánicos en bucle. Pero, ¿jugar al ajedrez? Eso estaba fuera de su alcance. El tal Kempelen debía de ser un auténtico genio.

Y lo era, aunque no precisamente de la robótica. Aprovechando la fama que iba adquiriendo, Kempelen movía su ingenio por las Cortes y Salones de toda Europa. Estéticamente era imponente: una especie de maniquí vestido con ropas turcas de más de un metro de altura, que posaba sus brazos articulados sobre un tablero de ajedrez y tenía debajo un arcón cerrado que escondía sus engranajes secretos. Pronto fue conocido como El Turco y su popularidad se acrecentó hasta tal punto que a Kempelen lo llaman para que su ingenio juegue una partida en Viena frente a la emperatriz María Teresa de Austria. El Turco no tiene problemas para derrotarla y toda la Corte asiste atónita a tal prodigio. Kempelen sonríe. Ha propiciado nada menos que la llegada de la inteligencia artificial al mundo. A partir de ahí no dejará de aumentar su reconocimiento…y sus ganancias.

Todos quieren enfrentarse al Turco, todos pagan sustanciosas sumas a Kempelen y todos, casi sin excepción, hincan la rodilla frente el infalible maestro mecánico. Nadie sale de su asombro. ¿Qué será, cómo ha conseguido este hombre un prodigio tal? Kempelen calla, no quiere desvelar su secreto, solo dice que encierra muchas piezas de su propia invención. Llega un momento en el que no eres nadie en la vieja Europa si no has jugado, y perdido, frente al Turco. Benjamin Franklin, embajador americano en París, muerde el polvo, como José II de Austria o el zar Pablo. Otros, como Danican Philidor, considerado el mejor ajedrecista de su tiempo, consiguen derrotarlo con muchas dificultades. Pero aun hay un tercer grupo, compuesto, un ejemplo, por Charles Babbage, que acabarán jugando e hincando la rodilla ante el Turco, para afirmar después que en realidad todo no es más que un engaño. Babbage, matemático y pionero de la computación, sostenía que no había tecnología que pudiera generar tal prodigio. Y, realmente, tenía razón.

El cerebro del Turco tenía nombre, y se llamaba Józef Worowski. En realidad el cajón que escondía los engranajes del autómata tenía un doble fondo donde un jugador flexible podía aposentarse perfectamente e ir manejando al ingenio mediante un ingenioso juego de poleas, imanes y puntos de luz que le permitían leer la partida. En otras palabras, el Turco era un fraude, y su maestría se debe a este Worowski, antiguo soldado polaco y extraordinario jugador de ajedrez, que un buen día decidió aliarse con Kempelen para crear juntos la ilusión definitiva. Worowski poseía, además, una cualidad adicional: había perdido en combate ambas piernas, por lo que podía acomodarse a la perfección en el pequeño habitáculo…

No será el único maestro detrás de el Turco. La lista, por el contrario es larga, desde Jacques François Mouret (sobrino de aquel Phillidor que consiguió derrotar al ingenio en la corte francesa), hasta Johan Allgaier, el malhumorado austríaco que derrotó a Napoleón, y que minutos antes había desairado al Emperador como pocas personas, quizá ninguna, osarían hacerlo, cuando el Corso, queriendo ser más inteligente que la máquina, realizó un movimiento prohibido para comprobar la reacción del autómata, al que imaginaba con los circuitos a punto de explotar por el desafío lógico. Pero Allgaier hizo lo que nadie se hubiera esperado: maniobró con la mano derecha del Turco para tirar todas las piezas al suelo en señal de enfado. Y Napoleón, arrepentido, volvió a colocarlas y siguió jugando hasta su derrota final.

No obstante, en esa época ya había muchas voces que clamaban contra el ingenio, tachándolo de farsa. Kempelen había fallecido unos años antes y su hijo había vendido el Turco a Johann Nepomuk Mäzel, un inventor austríaco que construyó, por ejemplo, algunos audífonos para un cada vez más sordo Beethoven, y es considerado falsamente el creador del metrónomo. El problema es que Mäzel era ambicioso, muy ambicioso, y pronto empezó a tener menos cuidado con su Turco. Pagaba menos a sus jugadores, y la calidad de las partidas iba menguando. Y claro, la pregunta no tardó en aparecer: cómo puede mostrar tanta disparidad la misma máquina en diferentes momentos. A Mäzel se le estrechaba el cerco. Así que decidió saltar a América.

En la costa este americana el Turco vive una segunda juventud, jugando todo tipo de partidas de exhibición, y proporcionando a Mäzel enormes beneficios. Pero la ilusión se agotaba, la magia se iba perdiendo. En el interior del ingenio estaba por aquel entonces William Shlumberger, un hombre fornido, pasado de peso, que se acomodaba con bastante dificultad al pequeño recinto, llegando a sufrir en ocasiones brotes de pánico al sentir que se quedaba sin aire. Ello hacía que con cierta frecuencia Mäzel tuviera que echar mano de “jugadores suplentes” para sus funciones, lo que provocaba que la calidad como ajedrecista del autómata fuera aún más irregular, y que las voces continuaran sospechando. Incluso, dicen, en una ocasión un niño interrumpió una partida al perentorio grito de “fuego, fuego”, y los asistentes contemplaron cómo la puerta del arcón se abría y de las tripas del Turco salía una persona de carne y hueso…

Verdad o no, lo cierto es que el golpe definitivo al prodigio vino de la mano de Edgar Allan Poe, que asistió a una partida en Baltimore y rápidamente comprendió el secreto que se escondía detrás de tal prodigio. La publicación de un artículo suyo, Mälsel´s Chess Player, en The Southern Literary Messenger puso punto y final a la ilusión. Ya nadie quería jugar con el Turco, ya nadie pensaba que aquello fuera un autómata, un camino hacia el progreso. Todos creyeron porque todos quisieron creer, y más tarde nadie creyó porque todos se sentían demasiado inocentes al hacerlo. Mäzel decidió irse de los Estados Unidos, abatido. Durante la travesía se dedicó a beber sin descanso. Fue hallado muerto en su camarote y el cadáver se arrojó a las olas.

En cuanto al Turco, tras varias vicisitudes acabó expuesto en un museo de Filadelfia, donde, en 1855, fue pasto de las llamas. De él hoy solo nos quedan grabados, palabras y el recuerdo de una ilusión que, durante algún tiempo, hizo soñar a Europa.

Por cierto, el primer ingenio mecánico capaz de jugar al ajedrez fue obra del cántabro Leonardo Torres Quevedo, quien lo perfeccionó en 1912. Pero esa es, claro, otra historia…

En torno al año 1770 empieza a correr la noticia de que un tal Wolfgang von Kempelen posee una maravilla nunca antes vista: un autómata que no solamente es capaz de razonar, sino que juega al ajedrez. Un contrincante infalible, un auténtico genio

Los asistentes contienen la respiración,...

Autor >

Marcos Pereda

Marcos Pereda (Torrelavega, 1981), profesor y escritor, ha publicado obras sobre Derecho, Historia, Filosofía y Deporte. Le gustan los relatos donde nada es lo que parece, los maillots de los años 70 y la literatura francesa. Si tienes que buscarlo seguro que lo encuentras entre las páginas de un libro. Es autor de Arriva Italia. Gloria y Miseria de la Nación que soñó ciclismo y de "Periquismo: crónica de una pasión" (Punto de Vista).

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí