Nada. Cuatro palabras. El proceso de elaboración de un icono ortodoxo es ciertamente complicado. Durante semanas, meses o años, dependiendo del tamaño de la obra, un monje fabrica una imagen. Para ello necesita madera, yeso y pinturas. Y un ritual complicadísimo, que especifica en qué momento pintar, en qué momento orar, y qué plegarias utilizar en cada ocasión, según la naturaleza y el tamaño de la divinidad que se quiera plasmar. El resultado final garantiza que el icono no es sólo una imagen, sino que es, por sí mismo, una representación de una divinidad con la presencia, en sí misma, de la divinidad. Un icono de la Virgen, de San Cirilo, o de San Basilio, no es así sólo una representación de la Virgen, de San Cirilo, o de San Basilio. Son la Virgen, San Cirilo o San Basilio. Romper un icono es, por tanto, profanar una persona. Divina. Cuidadín, que te juegas el alma, o lo que sea que te juegues en ese trance.

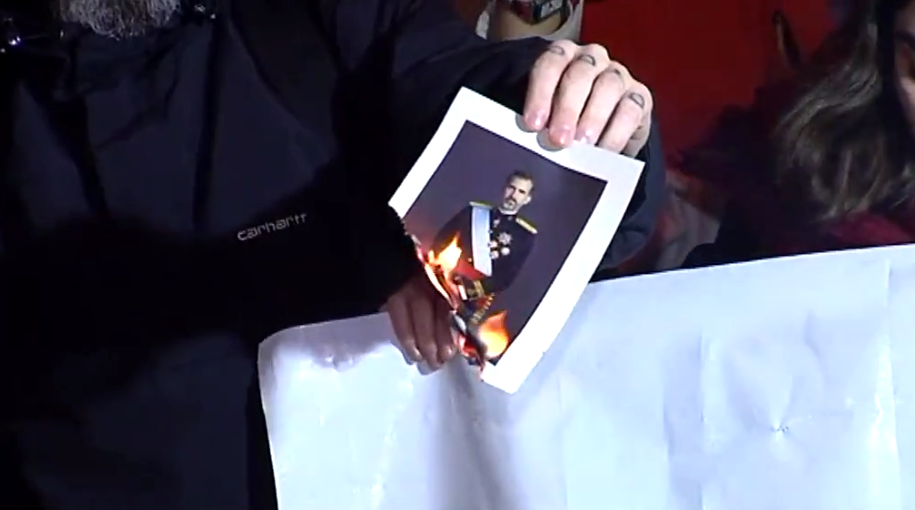

Mola que los iconos sean eso y se elaboren así. Saberlo ayuda a comprender que esa no es la esencia del resto de imágenes. El resto de imágenes carecen, por tanto, de valor divino. Son meras representaciones. Cutres. Es posible que la Virgen, San Cirilo o San Basilio residan en un icono, si así uno lo desea. Pero la imagen de un río, de un rascacielos, del mar o de un niño no son, por la misma razón, un río, un rascacielos, el mar o un niño. Quemar la fotografía de un río, de un rascacielos, del mar o de un niño no es quemar todo eso. Es más, hacer trizas la foto de un/a ex, no significa hacer trizas un/a ex. Por lo mismo, la play-girl del mes de mayo no es una mujer, una fotografía de gente feliz bebiendo Coca-Cola no es gente, ni tan siquiera es feliz. Y la fotografía de un rey no es un rey.

No existen los símbolos en las imágenes en la época de su reproducción seriada. Salvo, lo dicho, en los iconos, ese duro trabajo tabulado de semanas, meses o años. Equiparar una fotografía a un icono es hacer trampa. Dentro de un icono puede haber lo que uno quiera, que para eso se lo ha currado el monje. Pero en una fotografía no hay nadie. Y, a menudo, nada. Para que la trampa sea materializada, para pensar que una fotografía del rey es el rey, es preciso ampliar el campo semántico de la religión. Que la impregnación de una divinidad en un dibujo no la haga un monje, sino un Estado. O, lo que es lo mismo, que la religión lo impregne todo. Que un rey sea divino, hasta el punto de no ser responsable ante la ley. Por lo tanto, que sea un símbolo de algo que ya no es la ley, de algo que no es un país, de algo que no es un Estado. De algo difuso y religioso y, por lo tanto, poseedor de un culto sofisticado, cuya profanación sea duramente penalizada.

Condenar a alguien por quemar una imagen del rey, o por quemar la imagen pública del rey en una canción es, básicamente, retroceder al Románico, o aceptar como dogma de Estado el dogma de la santa Iglesia ortodoxa rusa, griega o rumana. Es una locura. Que ilustra una locura mayor. La idea de la divinidad de la monarquía. En el caso español, una dinastía en la que todos los reyes –por supuesto menos el actual; siempre y en cada caso y generación–, han incurrido en crímenes comunes y políticos.

Esta carta era para explicarles esto, que ya saben, y para explicarles otra cosa que también ya saben. Que la sentencia del TEDH –Tribunal Europeo de Derechos Humanos– que condena al Estado español por aplicar penas de cárcel a dos jóvenes por quemar iconos ortodoxos del rey es un hecho importante, que dibuja que el Estado, cada vez más, se aleja del Estado de Derecho con derechos, para adentrarse en el mundo de las creencias religiosas, esas cosas en las que los derechos son menos importantes que la divinidad.

Gracias por compartir estos diagnósticos y esas pequeñas alegrías que nos llegan –siempre– desde instituciones no locales.

Atentamente:

Guillem Martínez