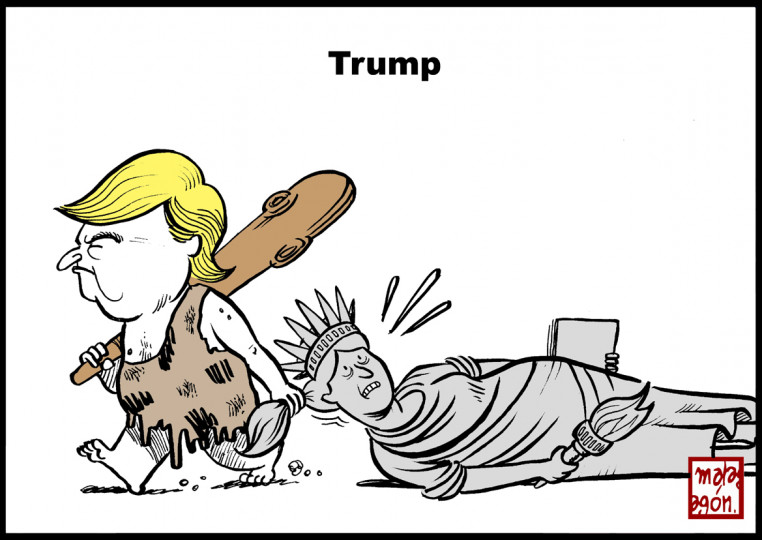

Trump

MalagónEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Corresponderá a los historiadores futuros, si queda alguno, la tarea de explicar a sus coetáneos por qué apareció una profesión en el siglo XX cuyos practicantes bien remunerados se sentaban en una oficina mientras que gente, que de otra forma sería totalmente desconocida para ellos, les hablaba de su infelicidad, uno tras otro, en intervalos de una hora. Soy terapeuta desde hace treinta y cinco años y todavía no logro entenderlo del todo. No hablo lenguas délficas, no ofrezco absoluciones sagradas, ni realizo ceremonias chamánicas; en realidad, no hago gran cosa excepto sentarme allí, escuchar e intentar decir la verdad. No es que sea sencillo, es agotador tener que pasar tus días rodeado de la miseria de los demás y, fuera lo que fuese que me motivó a hacer esto con mi vida y me preparó para poder soportarlo, no ha mejorado con la práctica. Aun así, agradezco al mercado laboral que me haya proporcionado un modo tan improbable de ganarme la vida.

Supongo que esos historiadores también destacarán el genio inagotable que tendría que tener una economía política para crear ese mercado y garantizar una sólida oferta de patologías para las cuales la cura es alquilar por hora un oyente absorto. Aún más impresionante, retrospectivamente hablando, será la imponente infraestructura profesional que se emplea (oficinas, licencias, el valor monetario de la unidad de tiempo) para legitimar a la casta oyente.

Personalmente, envidio a esos futuros investigadores por la oportunidad que tendrán de utilizar la psicoterapia como espécimen para realizar la autopsia del capitalismo de consumo, o incluso como uno de los principales indicadores de su colapso: si los oyentes de pago son todo a lo que llegaron, probablemente dirán, entonces la podredumbre tiene que haber sido muy profunda. Mientras tanto, atrapados como estamos en nuestro propio tiempo, baste con señalar la existencia de la profesión, su extrañeza y decir que hay ocasiones en que las costuras que lo ligan al día a día son de repente visibles. Y es en ese preciso instante, cuando los terapeutas sinceros se dan cuenta de que no solo no son capaces de hacer mucho por el sufrimiento del que son testigos, sino que además son parte del problema.

Trumptitis

Os remito al 9 de noviembre de 2016, el día después y el día más reciente que recordaremos como una auténtica desgracia. He pasado por una gran cantidad de catástrofes en este trabajo y siempre me ha sorprendido, para bien o para mal, la capacidad de paciente y terapeuta para aislarse del mundo, incluso cuando se está yendo por el sumidero y comentar (o no) que las torres se han derrumbado o que ha habido un tiroteo en una escuela, y más tarde regresar como si nada a nuestras preocupaciones personales. Por este motivo, ese miércoles, sin importar lo mucho que mis pacientes (y yo) hubiéramos querido volver a hablar de sus dramas íntimos, aunque solo fuera para encontrar un refugio, fuimos incapaces de hablar de otra cosa que no fuera el triunfo de Trump. Era extraordinario, parecía como si la normalidad se hubiera invertido y lo político se hubiera vuelto personal del modo más literal.

La aflicción de cada persona era diferente, pero bajo cada una de sus reacciones yacía una corriente de común acuerdo, una que trascendía las categorías en las cuales mis colegas de profesión y yo clasificamos a nuestros clientes. Los estoicos y los obsesivos, los ansiosos y los deprimidos, los disolutos y los estirados: todos parecían estar aturdidos y alicaídos; además, como todos se habían despertado a las tantas para ver las noticias, estaban exhaustos. Fue como si de la noche a la mañana cada persona hubiera experimentado una muerte inesperada en la familia y hubiera venido a mí en las fases iniciales del duelo.

Cuando finalizan las elecciones, como buenos demócratas que somos, debemos aceptar el resultado igual que se acepta una muerte

Si la psicoterapia, como supuestamente afirmó Sigmund Freud, es una cura a través del amor, y si el amor, como sin lugar a dudas escribió Milan Kundera, es una interrogación constante, ese día yo no iba a curar a nadie. No estaba interrogando su tristeza. En ese momento parecía ser incuestionable, evidente, que es lo que pasa cuando un terapeuta siente lo mismo que su cliente (una forma menos que fiable de juzgar lo que es incuestionable, lo admito). Hasta que la intensidad no amainó durante las semanas subsiguientes y la versión muda se apropió del espacio poselectoral, no caí en la rareza de la reacción. ¿Por qué estábamos todos tan tristes?

Ya no puedo preguntarlo (la primera premisa de la terapia, que se respeta unas veces más que otras, es que se trata de ti, no de mí), así que a menos que alguien me lo pida voluntariamente, me quedaré con la duda. Pero si alguien me pregunta, tengo la respuesta preparada: no hay nada que te haga sentir más impotente que ver cómo 63 millones de tus compatriotas se ponen de acuerdo en algo tan ridículo y peligroso como elegir para presidente a un charlatán de circo, y ni siquiera uno bueno. Cuando finalizan las elecciones, como buenos demócratas que somos, debemos aceptar el resultado igual que se acepta una muerte. No hay vuelta atrás. Protesta todo lo que quieras, pero cuando la causa está perdida, está perdida. Puedes ver cómo alguien que amas se deteriora y finalmente fallece, cómo un coche atropella a tu perro, cómo tu pareja te deja por última vez, y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. La impotencia es la puerta de entrada al dolor, y el duelo (en un velatorio, durante el shiv’ah o cuando te encuentras a alguien por casualidad en una tienda) se supera hablando, siendo testigo de la pérdida hasta que se asume.

¿Pero exactamente qué se había perdido? Al fin y al cabo, al día siguiente de las elecciones el país permanecía intacto, la economía seguía bullendo de forma similar, no había tropas en las calles, ni milicias en los bosques (o no muchas, al menos). Si hubiera preguntado, probablemente me habrían dicho que para algunos era una cuestión de orgullo, para otros la sensación de que algo muy valioso para ellos (derechos reproductivos, tolerancia racial o igualdad de género) estaba de repente bajo amenaza, para otros aún el agravio narcisista de tener a un tipo tan desagradable como representante del país del que les habían enseñado a sentirse orgullosos. En sus historias privadas podría incluso haber encontrado una modelo que seguir para deducir sus respuestas.

Pero también es posible que la tristeza tuviera su origen en un inconsciente más profundo que el personal, y no me refiero al inconsciente colectivo casi místico de Jung, me refiero al inconsciente histórico que nos convierte, antes de que nos demos cuenta, en personas que, con ciertas expectativas sobre nosotros mismos y nuestro mundo, hacemos cosas como acudir a terapia para confesar nuestra tristeza, en personas que piensan que el pasado puede de alguna manera redimir el presente y hacer que el futuro deseado sea posible, si solo conseguimos entenderlo.

Duelo en Estados Unidos

Puede que eso sea lo más duro cuando hablamos de una pérdida, que casi siempre pone el futuro en entredicho, al menos de manera temporal. Nadie es capaz de entenderlo, ni tampoco tantas otras cosas relacionadas con la pena, ni siquiera los expertos. Mi campo casi se desintegra hace unos años cuando se intentó buscar una respuesta a la pregunta de cómo diferenciar el duelo normal de la depresión clínica. La discusión fue demasiado estúpida para que merezca ser explicada aquí, pero se pasó por alto algo muy importante entre tanto ruido: que no se puede discutir sobre nada si antes no se acepta que existe algo llamado duelo normal.

Nos gustaría que fuera así, por supuesto. Nos gustaría creer que la selección natural nos ha dotado de un mecanismo que diluye de forma fiable el terremoto que provoca una pérdida y que, tras un plazo aceptable, restablece nuestra fe en que lo que amemos permanecerá con nosotros para siempre. Pero a la selección natural no le importa un comino nuestra pena y, además, si sufres (o eres testigo de) muchas pérdidas, lo más probable es que termines dudando, desconfiando y finalmente descartando esa confianza, y termines reconociendo que la capacidad para seguir adelante ante lo inevitable, y no digamos ya de arriesgarse a amar, es inexplicable. Quizá entonces te des cuenta de que el duelo es infinitamente más complicado que cualquier otra herida y que curarse, signifique lo que signifique, es en sí un milagro.

Pero si existe un estándar para distinguir entre duelo normal y patológico, es que normalmente sabemos por quién o por qué estamos sufriendo. Sigmund Freud distinguía entre melancolía y duelo basándose precisamente en ese motivo. Sostenía que el duelo se vuelve patológico cuando se prolonga tanto después de una pérdida que ya no se puede identificar el objeto de su origen. Los melancólicos se aferran a un ser querido para posponer el sentimiento de pérdida. Su situación no remitirá, señalaba Freud, hasta que la melancolía se convirtiese en duelo normal, y entonces la pérdida quede relegada al pasado.

Pero mientras que Freud, y todos los profesionales que curamos hablando y que hemos venido después, se fijaba en la familia para encontrar el origen de la respuesta que damos a la pérdida, también era capaz de reconocer un duelo que no era la persistencia de la memoria, ni el shock de una muerte reciente. Su caso práctico no era un paciente, sino él mismo y la circunstancia traumática no era el incesto o la violencia doméstica, sino una catástrofe sin precedentes en cuanto a su alcance y horror: la 1ª Guerra Mundial. El comienzo de la guerra, escribió en 1915:

quebrantó también el orgullo que sentíamos por los logros de nuestra cultura, nuestro respeto hacia tantos pensadores y artistas, nuestra esperanza en que finalmente superaríamos las diferencias entre pueblos y razas. […] Desencadenó en nuestro interior los malos espíritus que creíamos sojuzgados duraderamente por la educación que durante siglos nos impartieron los más nobles de nosotros. Empequeñeció de nuevo nuestra patria […] Nos arrebató harto de lo que habíamos amado y nos mostró la caducidad de muchas cosas que habíamos juzgado permanentes.

“Lo transitorio”, como Freud llamó a este corto ensayo, no es muy conocido, ni tampoco nos dice lo que hay que hacer cuando “lo apreciado no acreditó su perdurabilidad”. Al cabo de un año, su atención se había dirigido de nuevo a las desdichas domésticas y personales, que eran las que más se ajustaban a su tratamiento. La halagüeña predicción con que finaliza el documento (“Cuando superemos el duelo […] construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizá sobre un fundamento más sólido y de forma más duradera que antes”) sería prácticamente su última palabra sobre este asunto hasta que se publicó El malestar en la cultura, que escribió cuando los nazis se estaban haciendo fuertes en Alemania. Es una pena que Freud abandonara este tema tan rápido, no porque habría podido ofrecernos algunas soluciones, sino porque, en los quince años que transcurrieron entre los ensayos, había sucedido algo más decisivo para el futuro del psicoanálisis (y quizá para el futuro de la democracia): el psicoanálisis había llegado a Estados Unidos.

La república feliz

Freud lo había llevado a Estados Unidos en 1909, pero odió cada minuto que pasó allí, y el sentimiento fue en gran medida mutuo, como describió E.L. Doctorow en Ragtime: “Tendría que pasar al menos una década hasta que Freud obtuviera su venganza al ver cómo sus ideas acababan para siempre con el sexo en Estados Unidos”. Puede que Freud hiciera que fuésemos más sinceros sobre nuestros deseos y más conscientes de cómo se manifestaban en el día a día, pero también retiró de golpe el manto que cubría de misterio al sexo y las sombras que lo hacían más profundo, aunque lo complicaran.

No me quejo, ni como ciudadano ni como terapeuta; al final resulta que la sinceridad y el éxtasis pueden realmente informarse y acrecentarse de forma recíproca. Pero al insistir en que reprimamos por nuestra cuenta y riesgo la vida instintiva que epitomiza el sexo, Freud no estaba sugiriendo que abandonáramos todas nuestras contenciones en favor de nuestras vidas emocionales. Al contrario, nuestro trabajo como personas civilizadas era averiguar (se supone que a través del psicoanálisis) qué parte de nosotros mismos tenemos que proteger de los demás, y después reunir el autocontrol necesario para conseguirlo (y todo esto sin pretender nunca haber vencido a la bestia que llevamos dentro). A cambio de sustituir la represión inconsciente por la renuncia consciente, obtendríamos una civilización y la recompensa que lleva acompañada: estabilidad, una razón de ser y la realización a través de la cultura.

nuestro trabajo como personas civilizadas era averiguar qué parte de nosotros mismos tenemos que proteger de los demás

Sin embargo, lo que no conseguimos con este contrato es felicidad; lo que conseguimos a cambio, utilizando las famosas palabras de Freud, es “infelicidad común” en vez de “miseria neurótica”. Probablemente, esa sea la verdadera razón de que el psicoanálisis tardara tanto tiempo (bastante más de una década, siendo sinceros) en afianzarse en Estados Unidos: una cosa es arruinar el sexo, pero otra completamente diferente es arruinar la búsqueda de la felicidad al declarar que la trágica resignación es nuestro justo destino.

De todos modos, era solo una cuestión de tiempo antes de que el mercado ofreciera una solución, un método, que utilizara el equipamiento analítico (el sofá, la legitimidad, la hora) para contribuir a esa eventualidad. Para cuando yo llegué a la escuela de psicología a mediados de la década de 1980, el valor del paisaje interior de Freud había cambiado: ya no era una fuente de problemas, sino de sabiduría. Nunca nadie lo dijo en voz alta, y yo tampoco me di cuenta hasta mucho tiempo después, pero el objetivo de la psicoterapia se había vuelto encontrar qué parte de nosotros mismos necesitamos proteger del mundo. El espacio seguro de la oficina del terapeuta no solo era un refugio, sino un modelo, un anticipo de cómo debería ser el mundo: lleno de interlocutores cuyo trabajo es amarnos de manera incondicional y ayudarnos a amarnos a nosotros mismos de la misma manera, para que podamos ser todo lo que podemos ser.

El mundo y yo

Todavía reinaba el imperativo freudiano de buscar sin temor los vestigios de la vida instintual, pero sin suspicacia ni con la mirada puesta en la contención. En su lugar, las doctrinas de Freud, cuando se transmitieron por completo al nuevo mundo, adoptaron un color típicamente estadounidense: se impregnaron de la afirmación personal, y la fe terapéutica se basó en la convicción de que la sabiduría yacía en el instinto, y más concretamente en las emociones. Y como corolario de esta fe, la creencia fundamental en que la prueba de que habíamos fracasado a la hora de someter el instinto a la civilización no se encontraba en el dolor psicológico, sino en que más bien la civilización había fracasado en su función de protegernos de sufrir daños. Los terapeutas ayudarían a la gente a convertirse en virtuosos de sus psiques, que estarían delicadamente afinadas para cada pequeño grado de sufrimiento interno, y también a gestionar sus vidas emocionales para protegerse a sí mismos de cualquier incursión. En resumen, nos dedicaríamos a preguntarnos no lo que podemos hacer por nuestro país, sino cómo evitar que nuestro país nos haga a nosotros.

El atractivo más profundo de Trump yace en una promesa tácita: deshacer la Ilustración, liberarnos de la carga de vivir racionalmente

La desvinculación entre lo personal y lo político que han liderado los terapeutas ha sido estudiada y normalmente lamentada, por quejicas de la derecha y otros maestrillos, y no me gustaría a mí seguir sus pasos. Más bien, me limitaré a señalar que tanto tras la visión afirmativa como tras la visión austera se esconde una pregunta que lleva atormentándonos desde la Ilustración: ¿ahora que Dios está muerto y los curas solo son hombres que sueltan supersticiones, y ahora que hemos tomado las riendas de la situación, cómo se supone que tenemos que vivir los unos con los otros? La respuesta terapéutica lleva implícita una apuesta, la misma que yace tras la ciencia, la democracia y el capitalismo de libre mercado: que somos criaturas capaces de limitarse a sí mismas y que con libertad, conocimiento propio y la oportunidad de expresarlas, seremos capaces de dirigir el largo curso de la historia hacia el progreso.

Pero como diría Dr. Phil, ¿y tú como lo llevas? Pues no tan bien, por lo que parece, al menos no si vives en Trumpistán, un país donde las virtudes de la Ilustración se consideran corrección política, globalismo y el elitismo de los decadentes, un país donde la mano invisible te da la espalda, la razón te dice que tus estándares morales son solo prejuicio y la ciencia insiste en que el coche que conduces hasta tu trabajo de mierda y mal pagado está haciendo que se derritan los polos. Esta marchita situación, incluso aunque nunca hayas puesto un pie en la oficina de un terapeuta, aunque veas la profesión como una inmensa fábrica de aire, te habrá servido para asimilar la verdad de la terapia: que el duelo siempre está justificado, que la víctima siempre es moralmente superior, y que si estás frustrado, preocupado o más bien desconcertado, eso significa que te han robado tus derechos de nacimiento. Porque viniste a este mundo, o al menos a este país, para ser feliz; y si ya no puedes ni soñar con serlo, entonces tienes derecho a un resarcimiento. Y si los canales a través de los cuales se consigue esa reparación no están disponibles para ti, entonces quizá deberías hacerte con un bulldozer para intentar crear uno nuevo.

Adelantando hacia el pasado

“Nunca se puede exagerar la intensidad de la irresolución interna del hombre y su ansia de autoridad”, explicó Freud ante una conferencia de psicoanalistas en 1910. Ese anhelo es parte de lo que en otra parte llamó una “herencia arcaica” que, al despertarse, busca “una personalidad primordial y peligrosa, ante la cual solo es posible adoptar una actitud pasivo-masoquista y hacia la cual la voluntad personal ha de someterse”. Probablemente, hace un siglo eso no hubiera sido tan evidente como ahora que culpar a la víctima se ha convertido en moneda corriente, y aunque apunte hacia la impaciencia que siente un hombre de la élite con respecto a esa gente cobarde, no explica la tristeza que penetró en mi oficina ese día y que todavía sigue sin desaparecer, en mi opinión. Sin embargo, sí que toca una de nuestras emociones más melancólicas, una que Donald Trump ha explotado sin cesar: la nostalgia. Como toda nostalgia, el anhelo por hacer que América sea grande de nuevo es anhelar algo que nunca existió, y nos dice mucho más sobre lo que falta en el presente que sobre lo que estaba presente en el pasado.

Pero en la visión freudiana, el éxito de la estafa trumpiana debería orientarnos hacia nuestra herencia arcaica, y de hecho el pasado al que aspira el trumpismo tiene su origen en una época mucho más lejana que mediados del siglo XX, o el período al que sea que esas gorras rojas hacen referencia. Trump promete más que devolver a los hombres blancos al lugar que les corresponde en lo más alto del organigrama, promete hacer del mundo un lugar de nuevo comprensible, sin la intercesión de élites expertas y la molestia de guerreros de la justicia social. Nos apremia a zafarnos de los desapacibles vínculos que rigen la conducta civilizada: hacer que la ciencia sea irrelevante y la racionalidad opcional, dejar obsoleta a la verdad, liberar al poder para que deambule libremente por el mundo y suprimir todas las condiciones esenciales que figuran en el contrato social (lealtad a la razón, desconfiar de los instintos y aspirar a la justicia). Así es como, al fin, recobraremos nuestro primitivo estado natural como estadounidenses: libres para consumir, saquear, destruir, excluir a nuestros vecinos y odiar a la gente por vivir en sitios de mierda.

En realidad, Trump hace más que prometer: gracias a su sarta de mentiras, a sentirse orgulloso de ser inmoral, a su desprecio por todo lo que es justo, a su indiferencia por la coherencia o cualquier otro tipo de integridad, Trump también encarna esas promesas. Es el anti aufklärer, y su atractivo más profundo yace en una promesa tácita que se esconde tras todas las demás: deshacer la Ilustración, liberarnos de la carga de vivir racionalmente en un mundo donde nada se da por hecho y donde todo (el bienestar económico, las fronteras nacionales, las identidades de género y los asuntos domésticos) están en juego: que gane el más fuerte.

Si las metralletas y el gas mostaza de la 1ª Guerra Mundial revelaron a Freud la fragilidad de lo que parecía sólido, la elección de Trump revela su decrepitud, por no decir su colapso. Sin un solo disparo, con apenas ningún tipo de violencia prolongada y con solo una eyaculación colectiva de rabia y resentimiento, casi una mayoría del electorado se dejó llevar por su instinto y no rechazó un candidato o un partido, sino una escala de valores que adoptó su forma actual después de cinco siglos de mejora, de la que Freud era un acólito y la extraña profesión que engendró una apoteosis. Se levantaron contra la exigencia que impone la modernidad (que utilicemos la razón para comprender por nosotros mismos cómo funcionan las cosas) y la reemplazaron no por las viejas normas, sino por el impulso mismo, por la venganza, la crueldad y la rabia que Trump encarna de forma tan brillante. La respuesta de Freud, que nosotros encontramos nuestros límites solo cuando reconocemos la terrible falta que nos hacen, era insuficiente y más todavía la versión con el valor cambiado. Como reconoció John Adams al indicar la forma en que la democracia “se malgasta, consume y asesina a sí misma”, puede que los individuos se conquisten a sí mismos, pero “las naciones y las grandes masas de hombres, nunca”.

Aun así, puede que el problema no resida en nuestras respuestas, sino en la pregunta misma: podría ser que la vida en el planeta Tierra sea demasiado compleja y caótica para que los humanos podamos afrontarla, que nuestras fortalezas y defectos aleatoriamente adquiridos no hayan evolucionado para superar ese desafío, y que la idea de que podemos diseñar algo que perdure no es más que una presunción que alcanzó su cenit durante la Ilustración. Otra de esas presunciones es que el progreso es inevitable, y es posible que al otro lado de la larga oscuridad en la que nos estamos sumiendo actualmente haya una comprensión de nosotros mismos y del mundo tan inimaginable para nosotros como la democracia lo era para los artistas rupestres de Lascaux, y que no contendrá en su interior las semillas de su propia destrucción.

Pero eso dista mucho de ser seguro, y aquí es donde mi profesión y todo lo que nos ha enseñado sobre el valor del paisaje interior podrá ser de utilidad. Porque no hemos hecho nada más que comenzar a lamentar la muerte de este gran experimento y la muerte de la idea de que encontraremos en nosotros mismos la habilidad para llevar las riendas de nuestra propia vida, y a medida que veamos como entramos en declive, tendremos que mejorar mucho nuestra capacidad de duelo. Mis colegas y yo estamos aquí para lo que necesiten.

-------------------------------------------------------------------------

Este artículo se publicó originalmente en inglés en The Baffler.

Traducción de Álvaro San José.

Gary Greenberg es el autor de cuatro libros, el más reciente es El libro de aflicción: el MDE y la disolución de la psiquiatría. Es redactor colaborador en Harper's. Vive en Connecticut.

Corresponderá a los historiadores futuros, si queda alguno, la tarea de explicar a sus coetáneos por qué apareció una profesión en el siglo XX cuyos practicantes bien remunerados se sentaban en una oficina mientras que gente, que de otra forma sería totalmente desconocida para ellos, les hablaba de su...

Autor >

Gary Greenberg (THE BAFFLER)

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí