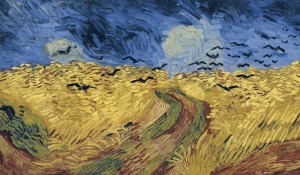

Ilustración de Verónica Sánchez

@ambarai.creaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Contrariamente a lo que se suele suponer, el surgimiento y propagación del coronavirus no es un puro accidente o catástrofe natural. Lo que llamamos “catástrofe natural” es en realidad una “catástrofe” para los seres humanos no solo porque tenga un impacto en nuestros cuerpos, sino porque tiene graves efectos en nuestras economías y en nuestras sociedades. Como dice David Harvey, “las circunstancias en que una mutación se vuelve una amenaza letal para la vida dependen de las acciones humanas”. Así, en realidad la actual crisis de la covid-19 tiene mucho que ver tanto con las lógicas de la globalización como con las del capitalismo: la forma en que mercantilizamos los animales en las cadenas alimentarias industriales, la forma en que los seres humanos habitamos el planeta, concentrados en megaciudades y el flujo constante e imparable de personas que se mueven por todo el mundo han sido elementos esenciales para que el virus haya mutado y se haya propagado dando lugar a lo que llamamos “pandemia”.

Las consecuencias de la expansión de la covid-19, aparentemente enmarcadas como una crisis sanitaria, están poniendo al descubierto una pandemia mucho más grave, mucho más arraigada, mucho más peligrosa: la de una crisis sistémica que va mucho más allá de la esfera de la salud y que estaba ahí mucho antes de que escucháramos la palabra coronavirus. La covid-19 está teniendo el efecto de hacer aún más visibles, a nivel mundial, una crisis climática, una crisis del sistema alimenticio, una crisis de la ciencia, una crisis migratoria, una crisis de gobernanza y una crisis económica que están inextricablemente conectadas entre sí y que componen la crisis sistémica a la que se enfrenta la humanidad bajo el sistema capitalista.

Cambio climático y coronavirus

El medio ambiente es una de las pocas esferas en las que el coronavirus está teniendo un impacto temporal positivo. Como resultado del cierre de fábricas, la caída de la demanda de electricidad, la reducción de la actividad de las refinerías y la disminución del número de vuelos se respira hoy en muchos países un aire más limpio. Han caído los niveles de dióxido de nitrógeno, las emisiones de dióxido de carbono y la vida recupera terreno. Vemos en las redes vídeos de unos canales en Venecia absolutamente cristalinos, donde peces y cisnes campan a sus anchas, algo que no se había visto en los últimos 60 años.

Parece que solo una pandemia global es capaz de frenar el absurdo imperativo de crecimiento ilimitado. Por supuesto, es solo un alivio temporal. Como dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, “no vamos a luchar contra el cambio climático con un virus”. En cuanto la epidemia termine, todo volverá a la normalidad y la máquina devastadora de nuestro sistema económico seguirá su curso habitual. Pero mientras tanto, el planeta se está tomando un descanso y los ciudadanos estamos siendo testigos de lo que es posible hacer cuando una “crisis” es reconocida como tal. La paradoja es que el cambio climático es también una amenaza para todos los seres humanos, mucho más dañina y destructiva a largo plazo que el coronavirus.

Sistemas alimentarios y coronavirus

La covid-19 está desvelando tres aspectos de la crisis del sistema alimentario global. En primer lugar, los peligros de las cadenas alimentarias industriales y la intensiva mercantilización de la vida animal. En segundo lugar, la precaria situación en la que viven los pequeños agricultores y pescadores y su dependencia de las fuerzas del mercado. Y, en tercer lugar, la injusta distribución de alimentos en el mundo y las dificultades que este sistema plantea para proteger a todas las personas de la desnutrición. Estos tres puntos ilustran la vulnerabilidad y las deficiencias del sistema alimentario mundial y la necesidad de un cambio de sistema para lograr una soberanía alimentaria mundial.

La drástica disminución de la oferta de carne de cerdo, derivada de la epidemia que asoló las granjas porcinas chinas, habría provocado un aumento de la demanda de animales salvajes

En relación con el primer punto, diversos estudios han señalado desde hace años que los recientes brotes de virus tienen su origen en las explotaciones industriales de ganadería intensiva. En 2004, un estudio de la OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE por sus siglas en inglés) y la FAO, identificó el factor antropogénico (consecuencia de acciones humanas), incluyendo la intensificación de la producción industrial animal, como la principal causa de la aparición de nuevas patologías desconocidas transmitidas de los animales a los seres humanos. La industrialización y la urbanización desempeñan un papel fundamental. Sólo en 50 años se ha urbanizado e industrializado la ganadería que antes se distribuía en pequeñas explotaciones familiares, hacinando a los animales en macro-granjas intensivas y haciendo así más propenso el desarrollo de mutaciones víricas. Se ha señalado que el origen de la covid-19 podría provenir de los cerdos de las macro-granjas o del consumo de animales salvajes. Pero incluso si fuera la última opción, la producción industrial intensiva habría sido la causa del problema, puesto que la industria ganadera es responsable de la epidemia que asoló las granjas porcinas chinas el año pasado, y la drástica disminución de la oferta de carne de cerdo habría provocado un aumento de la demanda de animales salvajes.

En segundo lugar, la covid-19 revela la precaria situación de los pequeños agricultores y pescadores, especialmente en el Sur Global. Como afirma la FAO, la paradoja es que “los pequeños agricultores de las zonas rurales de los países en desarrollo corren un riesgo desproporcionado de inseguridad alimentaria”. En esta situación, las restricciones en los movimientos y las congregaciones afectarán a su capacidad de vender productos en los mercados locales. Además, sus productos frescos tienen ahora menos demanda que los alimentos enlatados, más fáciles de almacenar. Todo ello pone a los pequeños agricultores y pescadores en una situación muy vulnerable. La agricultura familiar es la responsable de la producción del 80% de los alimentos del mundo.

En tercer lugar, el coronavirus está teniendo consecuencias extremadamente graves en el acceso a los alimentos de las personas más vulnerables en muchas partes del mundo. Durante la pandemia, los trabajadores más precarios están perdiendo sus empleos y con ellos, los medios para comprar alimentos. Las cadenas de suministro se están viendo afectadas, por lo que quienes normalmente tienen un menor acceso a ellas (zonas rurales, pequeños ingresos, limitaciones de movimiento, etc.) experimentan ahora un mayor riesgo de desnutrición y, a su vez, de sufrir la enfermedad más gravemente.

Ciencia y coronavirus

La ciencia está también atrapada en el sistema capitalista neoliberal, algo que se revela especialmente con el problema de las patentes. En este momento, los científicos de muchos países diferentes trabajan sin descanso para encontrar la vacuna contra la covid-19. Podríamos decir que es uno de los beneficios de vivir en el mundo moderno con su revolución tecnocientífica. Pero hay un problema: como ha explicado Dean Baker, están trabajando solos, cada uno por su cuenta, compitiendo en lugar de cooperar entre ellos. La lógica neoliberal que produce un ansia por desarrollar una vacuna patentable como propiedad intelectual por parte de las farmacéuticas, corporaciones y organismos científicos no está ayudando a la humanidad a detener la propagación del virus.

Por otro lado, Trump ha intentado comprar los derechos exclusivos de una vacuna desarrollada por una empresa alemana. El político alemán Karl Lauterbach tuiteó que “la venta exclusiva de una potencial vacuna a los Estados Unidos debe evitarse por todos los medios” y que “el capitalismo tiene límites”. La venta potencial significaría derechos exclusivos y, por lo tanto, el pueblo alemán no podría utilizarla, por lo que, en este caso, “el capitalismo tiene límites”. Pero cabe preguntarse: ¿qué pasaría si, por lo que fuera, los alemanes no necesitaran la vacuna?, ¿habría tenido límites el capitalismo en ese caso? Y en el caso de que Trump hubiera tenido éxito, ¿habrían sido excluidos de la vacuna los ciudadanos no estadounidenses, o los de los Estados que no pudieran comprarla, bajo la explicación de que así es como funcionan las sagradas fuerzas del mercado? Pero es que incluso, aunque la nacionalidad no fuera una limitación para el acceso a la vacuna, como sugiere la filósofa Judith Butler, “seguramente veremos a los ricos y a los que poseen seguros de cobertura de salud apresurarse para garantizarse el acceso a dicha vacuna cuando esté disponible, aun cuando esto implique que solo algunos tendrán acceso y otros queden condenados a una mayor precariedad”.

Todo ello apunta a una crisis del sistema científico y sanitario global que opera bajo las reglas del mercado y que lo trata todo –incluyendo las ideas, la investigación, los medios y la infraestructura cruciales para salvar vidas humanas– como mercancías, como objetos para ser vendidos y comprados, y, por lo tanto, no logran el propósito para el que se supone que existen: ayudarnos a vivir y prosperar.

Migración y coronavirus

La pandemia de covid-19 ha agravado aún más la crisis de los migrantes y refugiados en todo el mundo. El coronavirus está mostrando cómo, ante una catástrofe global, los más afectados son los mismos de siempre: las personas “sin Estado” y por lo tanto sin derecho a tener derechos, usando términos de Hannah Arendt. Ahora que los gobiernos están utilizando todos sus recursos para sus ciudadanos, los refugiados, que ya de por sí están en un segundo plano, quedan en el total abandono. En algunos países como Libia e Italia se han suspendido algunas actividades en los campos de refugiados, incluyendo programas de suministro de alimentos, dejándoles aún más indefensos. Además, la realidad de los campos de refugiados hace muy difícil aplicar las recomendaciones de “distanciamiento social”. Para los refugiados, la capacidad de cruzar las fronteras y buscar protección se ha vuelto aún más difícil y el acceso al reasentamiento también se ha paralizado.

En el éxodo, algunos ya han muerto. Otros están siendo tratados como escoria por el gobierno de Narendra Modi, siendo rociados con un desinfectante tóxico

En cuanto a los trabajadores migrantes, corren un mayor riesgo de perder sus empleos, de infectarse, de sufrir privaciones y ser discriminados. En Europa, los líderes populistas se han apresurado a culparles: en Italia, Salvini culpa a los migrantes africanos y en Hungría, Orbán ha dicho que los migrantes iraníes son los responsables. En la India se está produciendo un éxodo de migrantes que, tras el decreto de cuarentena, están regresando a sus hogares recorriendo miles de kilómetros caminando por carreteras en condiciones inhumanas. Los 139 millones de migrantes internos en la India son en su mayoría trabajadores pobres precarios, sin ahorros ni refugio en las grandes ciudades y cuya única opción es tratar de regresar a sus aldeas, a pesar de que los trenes y autobuses no están funcionando con normalidad. En el éxodo, algunos ya han muerto. Otros están siendo tratados como escoria por el gobierno de Narendra Modi, siendo rociados con un desinfectante tóxico utilizado para limpiar autobuses. La pandemia, como vemos, agrava una crisis de migrantes y refugiados que no debería ni existir.

Gobernanza y coronavirus

Este momento de crisis mundial representa un gran peligro para los sistemas de gobernanza. El filósofo marxista Antonio Gramsci escribió que “la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo pero lo nuevo no puede nacer; en este interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos”. Se refería al fascismo. Corremos, por un lado, el riesgo de sufrir lo que Naomi Klein llama “doctrina del shock”, estrategias políticas que utilizan las crisis para hacer políticas que “profundicen sistemáticamente las desigualdades, enriqueciendo a las élites y debilitando a los demás”.

Además, con la covid-19 reaparece un viejo debate: ¿se maneja mejor la pandemia con un sistema democrático o con uno autoritario? ¿Podría un sistema más autoritario ser el “síntoma mórbido” que aparece como consecuencia de esta crisis? Este debate se alimenta de que China ha sido capaz de gestionar y controlar el virus sin tener que detener toda la economía, como está ocurriendo en muchos países europeos. El big data y los mecanismos de vigilancia digital desempeñan un papel fundamental en este sentido; en palabras del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, “se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos”. En algunos países europeos también se han desplegado frente a la pandemia las fuerzas policiales e incluso las militares, sistemas de control social masivo y tecnologías de vigilancia para controlar a los habitantes. Usando términos de Foucault, nos encontramos ante un aumento del uso de biopoder por parte de los Estados, lo que supone un mayor control de la población a través de técnicas disciplinarias y de administración de la vida y los cuerpos. El orden bélico empieza a impregnar el imaginario colectivo: nos vemos en guerra contra el coronavirus. El problema es que en una guerra parece como si casi todo estuviese justificado y corremos el peligro de un aumento de autoritarismo, violencia y vigilancia estatal.

Sistema económico y coronavirus

La crisis de la covid-19 revela, de múltiples formas, las deficiencias de nuestro sistema económico. Me limitaré a señalar las dos más obvias. En primer lugar, desvela y acrecienta la desigualdad intrínseca al capitalismo. Suele escucharse eso de que el virus afecta a todos de la misma manera, independientemente de su clase, raza, género, etc. Esto es completamente falso. En palabras de David Harvey, “el desarrollo de la covid-19 muestra todos los elementos de una pandemia marcada por la clase, el género y la raza”. Judith Butler lo expresa de manera similar: “El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo”. Nuestro sistema económico refuerza estas desigualdades en lugar de mitigarlas. Una vez más, comprobamos que unas vidas valen más que otras.

En segundo lugar, deja en evidencia la fragilidad de la economía del crecimiento. La caída de la oferta y la demanda como consecuencia de las cuarentenas, el teletrabajo, el cierre de fábricas, la reducción de los viajes y todas las medidas que el virus está desencadenando están teniendo y tendrán un gran impacto en la economía. Algunos expertos hablan ya de una grave depresión económica. En un informe titulado Coronavirus: la economía mundial en peligro, la OCDE asegura que “la economía mundial está en su mayor peligro desde la crisis financiera”. Nouriel Roubini, el economista que predijo la crisis de 2008, asegura que “el riesgo de una nueva Gran Depresión, peor que la original –una Mayor Depresión– crece día a día”. Como ya habían señalado varios economistas, todos los factores para una nueva crisis estaban presentes desde al menos 2017. El coronavirus no es más que el detonante de una crisis que de todas formas se avecinaba, ya que el capitalismo se caracteriza por ciclos económicos que, antes o después, conducen a crisis.

El coronavirus no es más que el detonante de una crisis que de todas formas se avecinaba, ya que el capitalismo se caracteriza por ciclos económicos

Algunos se han apresurado a relacionar la situación con la tesis del decrecimiento, cuando en realidad no es ni de lejos parecida al escenario soñado por los decrecentistas. En concreto, el conocido economista Branko Milanović ha publicado algunos tweets refiriéndose seguramente al artículo de The New Yorker que aparecía hace unas semanas sobre la posibilidad de tener prosperidad sin crecimiento, la tesis mantenida por los decrecentistas que empieza muy poco a poco a cobrar presencia pública en Estados Unidos:

“¿Es que tenemos creencias contradictorias? Hace solo un mes, ‘nosotros’ pedíamos el boicot de los viajes aéreos, el ‘decrecimiento’, destacando cómo ‘el crecimiento infinito es incompatible con un planeta finito’. Y hoy, las noticias están llenas de temor sobre la recesión mundial, sobre los aviones que vuelan vacíos, sobre el exceso de petróleo y sobre los ingresos de todos en peligro. ¿Mantenemos (o pretendemos mantener) el primer conjunto de creencias con la esperanza de que nunca se conviertan en realidad?”

“Si crees en el decrecimiento, este es tu momento”.

El coronavirus es, sin duda, un detonador de la crisis sistémica del capitalismo, pero las consecuencias que tenga en la economía no pueden identificarse con el objetivo del proyecto decrecentista. Los decrecentistas defienden que el crecimiento económico perpetuo no tiene sentido en términos ecológicos, puesto que vivimos en un planeta con recursos limitados y propone una dirección hacia la que avanzar para construir una sociedad que produzca y consuma menos, pero que mantenga e incluso incremente los niveles de bienestar y felicidad. Por lo tanto, aunque la disminución del PIB sea un resultado del decrecimiento, este no es su objetivo per se. El objetivo principal del decrecimiento es la transición hacia otro sistema socioeconómico en el que la disminución del PIB sea sostenible desde el punto de vista social y ambiental. El economista ecológico Giorgos Kallis resume esta idea así: “El decrecimiento sostenible no equivale a un crecimiento negativo del PIB en una economía en crecimiento. Esto tiene su propio nombre: recesión, o si se prolonga, depresión. Estas provocan una cascada de efectos en términos de desempleo, inseguridad económica, falta de crédito y, finalmente, el colapso de la paz social. El decrecimiento sostenible es, en cambio, la hipótesis de que el inevitable –y deseable– decrecimiento económico puede convertirse en socialmente sostenible”. Muchas crisis han tenido un efecto positivo sobre el medioambiente debido al impacto en la economía. Pero el resultado de ello no puede llamarse estrictamente decrecimiento, ya que este supone un proyecto de transformación fruto de todo un plan socio-político consciente en lugar de fruto de una crisis.

Aún así, no podemos subestimar las posibilidades de cambio sistémico que toda crisis abre a pesar de los grandes trastornos sociales que supone. El filósofo, sociólogo y psicoanalista esloveno Slavoj Zizek ha sugerido que “quizá otro virus ideológico, mucho más beneficioso, se extenderá y con suerte nos infectará: el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del Estado nación, una sociedad que se actualice a sí misma en la forma de la solidaridad y la cooperación global”.

Para lo que este momento sí puede ayudarnos es para desbloquear nuestro imaginario colectivo y comenzar a construir una transición planificada hacia un sistema post-capitalista. En palabras de la antropóloga ecofeminista Yayo Herrero, debemos replantearnos la organización material de nuestra sociedad que actualmente está “en contra de la naturaleza de la que formamos parte y en contra de los vínculos y las relaciones que sostienen la vida”.

Con la propagación de la covid-19, estamos siendo testigos de cómo se adoptan algunas medidas que antes se calificaban como políticamente imposibles o se denunciaban como utópicas en un sentido peyorativo. Estamos viendo que cuando algo se reconoce como una crisis, muchas medidas se vuelven al instante posibles y deseables: la economía se puede regular, ciertos comportamientos sociales pueden limitarse, la sociedad puede cooperar, nuestras vidas pueden ralentizarse, el consumo material y el turismo depredador pueden reducirse.

A nivel personal y con un poco de resiliencia, si algo podemos sacar de la situación es el replanteamiento de qué es realmente necesario para llevar una vida plena y qué es, en realidad, innecesario. Volviendo al tweet de Milanovic, que habla del “temor acerca de la recesión mundial, los aviones que vuelan vacíos, el exceso de petróleo y los ingresos de todos en peligro”, a lo mejor es el momento de repensar, mientras estamos en cuarentena en nuestras casas observando cómo se para el mundo ante nosotros, si realmente necesitamos un crecimiento económico ilimitado, miles de aviones sobrevolando nuestros cielos a diario, industrias petroleras para las que nunca es suficiente y que nos llevan directos a la extinción de la vida sobre el planeta. Este replanteamiento supone ya un gran primer paso para el proyecto decrecentista.

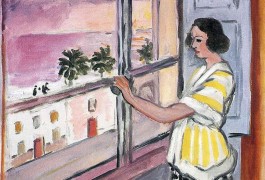

En definitiva, la pandemia del coronavirus tan solo ha hecho aún más visible la fragilidad, la insostenibilidad, la injusticia y la desigualdad inherentes al actual sistema económico mundial que sigue las reglas del capitalismo neoliberal. Pero también ha desatado emociones que, si las encaminamos adecuadamente, pueden conducirnos a reflexiones fructíferas que generen las condiciones necesarias para una transición sistémica, consciente y planificada hacia una sociedad decrecentista, en la que se produzca y se consuma menos, pero en la que disfrutemos de mayor bienestar, más tiempo de ocio, más cuidados, más introspección, más vínculos sociales. Ojalá, asomados a nuestras ventanas, plantemos las semillas de un cambio sistémico que nos haga, realmente, florecer como sociedades.

Contrariamente a lo que se suele suponer, el surgimiento y propagación del coronavirus no es un puro accidente o catástrofe natural. Lo que llamamos “catástrofe natural” es en realidad una “catástrofe” para los seres humanos no solo porque tenga un impacto en nuestros cuerpos, sino porque tiene graves efectos en...

Autora >

Lucía Muñoz Sueiro

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí