Homeopatías

El cine

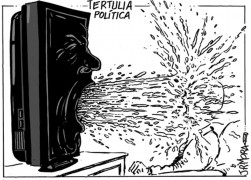

Hoy tenemos que defender la “autonomía de la ficción” no solo frente a los puritanos, los autoritarios y los propagandistas, sino frente a las imágenes tecnológicas y sus soportes de recepción

Santiago Alba Rico 17/02/2023

Fotograma de La comida del bebé (1895).

Los hermanos LumièreEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

En 1895, George Méliès, el llamado “mago del cine”, acudió a la primera proyección de los hermanos Lumière en el Salon indien del Gran Café. Allí vio La salida de los obreros de la fábrica y también La comida del bebé, breve secuencia de 45 segundos en la que un fornido y bigotudo papá alimenta a su hijo con una cuchara mientras la esposa contempla, complacida, la escena. Al parecer Méliès se fijó en un detalle que a todos pasó desapercibido: el balanceo de las hojas de una planta, detrás de las cabezas, agitadas dulcemente por la brisa. Luego diría: el cine está ahí, no en lo que la cámara quiere recoger expresamente sino en lo que se le escapa; no en lo que se quiere “copiar” o “repetir” sino en lo que se manifiesta al margen de la voluntad del cineasta, obligado como está a moverse en el espacio. El cine, en fin, no consiste en reproducir tecnológicamente las caras o los cuerpos sino en gestionar el espacio; es decir, la contingencia. El director es dueño solo de una cámara: todo lo demás pertenece al mundo.

Desde 1895, fecha del nacimiento oficial del cine, los humanos estamos atrapados en nuestra época como un insecto en el ámbar. El cine, en efecto, supone el colofón de un proceso de autoconciencia tecnológica que comenzó probablemente hace 15.000 años, con esas pinturas rupestres en las que nuestros ancestros humanos, pintándose en las paredes y pintando a los animales que cazaban, se vieron vivir por primera vez fuera de sí mismos. El cine ha modificado nuestra relación con el tiempo y con nosotros mismos, aportándonos una conciencia de la duración que la pintura y después la fotografía apenas esbozaron. Podríamos decir que hoy, mientras hablo en esta sala*, estamos viviendo, de algún modo, una película del año 2023; este encuentro de esta tarde está ya datado, encerrado en límites de época, y queda por eso mismo un poco obsoleto –y un poco también “de ficción”– en el acto mismo de producirse. Es ya, mientras se desarrolla, una vieja película de los años 20 del siglo XXI. O dicho de otra manera: en la inmediatez misma de su experiencia, nuestras vidas forman parte de un gigantesco “archivo de época”. Algunos humanos, durante siglos, se vieron vivir desde la pintura o desde la literatura; luego esa mirada íntima “desde fuera” se extendió a casi toda la humanidad mediante la fotografía y más con la fotografía turística y digital, pero fue el cine, o la imagen en movimiento (ceñida en pantallas al principio muy grandes y después cada vez más pequeñas), la que generalizó esta experiencia paradójica de la autoconciencia temporal: la que asocia el conocimiento de uno mismo a una previa “representación” en el espacio exterior.

Sobre esta percepción del tiempo –sobre este “vernos vivir” desde la pantalla conforme a “representaciones” interiorizadas– cabría escribir varios libros, así como sobre lo que significa que una vida entera, o varias vidas, quepan sin apreturas en apenas dos horas de visionado. Eso tiene mucho que ver, desde luego, con la planta que se agitaba por su cuenta –a su aire– detrás de los papás capturados junto a su bebé por la técnica de los hermanos Lumiere. Ahora bien, la frase atribuida a Méliès nos obliga también a pensar en el esfuerzo que ha hecho el cine para que esa planta no se moviera o se moviera solo a voluntad del creador, según lo decidiese la cámara. La historia del cine, más que la de ningún otro arte, es una historia de control estético y tecnológico, como hemos dicho, del espacio exterior. Cuenta Spielberg que, siendo muy joven, consiguió colarse en el despacho del siempre atrabiliario John Ford, quien le preguntó insolente qué sabía de cine mientras le invitaba a mirar unos carteles de sus películas colgados en la pared: ¿dónde está el horizonte?, preguntó al desconcertado visitante. El cine, le explicó, solo consiste en eso: en saber dónde colocar el horizonte, si arriba o abajo o a la altura de los personajes. ¡El horizonte! La tarea de un director es, pues, colocar el horizonte, que uno creería ya siempre colocado por la Naturaleza y que es justamente lo que no se puede tocar (al menos con las manos). Pero viendo las películas de Ford, viendo esas cabalgadas polvorientas en Monument Valley (entre Utah y Arizona), se entiende muy bien todo el trabajo que se tomó Ford en domar el horizonte, un horizonte que en cualquier caso siempre estaba ahí, que siempre había estado ahí y que nunca se dejaba someter del todo. En la medida en que el horizonte se le escapaba siempre un poco, Ford luchaba contra él; porque lo respetaba y lo temía, Ford pasaba horas encajando a sus personajes en esa línea fronteriza que separa la tierra del cielo.

Defender la autonomía de la ficción, una de las grandes conquistas de la humanidad que no deberíamos ceder ni a la tecnología ni a la ideología

Ese esfuerzo es justamente lo que llamamos arte: un esfuerzo contra límites que nunca pueden ser superados por completo. Pienso asimismo en el testimonio del responsable de fotografía de Kurosawa, Kazuo Miyagawa, quien al recordar el rodaje de Rashomon (1950) se refiere a la obsesión del director por moldear la luz que se filtraba entre los árboles de ese frondoso bosque del Japón donde se rodó buena parte de la acción. Kurosawa, al parecer, hizo trasladar multitud de espejos, que dispuso a lo largo del camino, unos frente a otros, para obtener los reflejos y reverberos que deseaba para su narración. El horizonte y la luz son dos de los amistosos enemigos del cine, dos de sus aliados rebeldes. También el viento. Era de nuevo John Ford el que se burlaba de los que consideraban que había tenido mucha suerte con el golpe de viento que, a la salida de la iglesia, levantó y agitó el largo velo blanco de Maureen o’Hara en Qué verde era mi valle(1941): se reía porque nada tenía que ver el viento con ese vuelo: había camuflado detrás del muro un potente ventilador. Ahora bien, creo que puede decirse sin temor a equivocarse que con sus espejos, ventiladores y horizontes trabajosamente domados los cineastas del período más clásico del cine no buscaban un efecto natural o realista sino todo lo contrario: buscaban un efecto poético o filosófico o sencillamente narrativo; trataban de decir algo, de establecer precisamente una distancia respecto de la realidad. El horizonte de Ford, de una belleza deslumbrante, es como una espina dorsal que, arriba o abajo, encuadra jerarquías y anticipa amenazas y conflictos; y el velo de O’Hara en esa desdichada boda es al mismo tiempo necesariamente trágico y cursi, un resumen y un desmentido de la vida asendereada de los mineros. En cuanto a los espejos de Kurosawa, son indisociables del núcleo narrativo de la película, en la que cada personaje está de algún modo “deslumbrado” por su propia versión de lo que ha ocurrido en el bosque entre Toshiro Mifune, Machiko Kyo y Masayuki Mori (recuerdos emborronados por los destellos espejeantes de un sol cegador, en contraste con la implacable lluvia que cae sobre el templo donde se refugia el leñador interpretado por el gran Takashi Shimura). Lo que caracteriza al cine casi desde el principio es –a un tiempo– la lucha contra el espacio y contra la tentación de la copia; es decir, la lucha por defender la autonomía de la ficción, una de las grandes conquistas de la humanidad que no deberíamos ceder ni a la tecnología ni a la ideología.

Fotograma de Rashomon (1950) | Akira Kurosawa

Pero, ¿qué es la ficción? Al menos, diría yo, estas cuatro cosas.

La primera, distancia: distancia respecto de la realidad de la que, al mismo tiempo, no puede despegarse del todo; distancia respecto de uno mismo; distancia entendida también como conciencia, analogía y “representación” de los cuerpos: ese “verse vivir”, en definitiva, presente ya en las pinturas rupestres. La transparencia, la inmediatez, la identidad que llamamos “realidad” constituyen la maldición fatal de la experiencia ciega.

Nos parece más verosímil, por ejemplo, el terraplanismo o el conspiracionismo que el final gozoso e infantil de La diligencia

En segundo término, la ficción es ese lugar donde ocurren las cosas que realmente importan: precisamente porque estamos normalmente atrapados en la plenitud vacía de la propia experiencia necesitamos vernos en otro sitio, en la pared de enfrente, para experimentar nuestras vidas por vía interpuesta. Para conocernos tenemos que salir a donde no estamos. Pues dentro de uno mismo nunca sucede nada o solo suceden cosas en la medida en que estamos siempre volviendo del mundo exterior.

Además –tercer rasgo–, la ficción es el único lugar donde puede “encarnarse” la verdad. De hecho, cuando hablamos de cine, decimos que los actores interpretan o “encarnan” un determinado personaje. Solo a través de la ficción podemos tener una relación sensible con la verdad en minúscula (con las verdades de este mundo).

Por último, la ficción es ese lugar que nos hemos reservado para correr riesgos. No debemos correrlos en el trabajo ni en la calle ni en un hospital. En la ficción, sí; su necesidad deriva en parte precisamente de que es el único lugar donde podemos y debemos ponernos en peligro: peligro ético, emocional, político, psicológico, sexual. Por eso, más que a los espectadores de las películas, hay que proteger las películas de los espectadores. De esos espectadores que, llevados de sus prejuicios políticos o religiosos, querrían convertirlas a veces en “lugares seguros”.

Por todo esto la ficción ciñe, en definitiva, un cierto marco de autonomía regido por sus propios códigos de construcción de la verdad. “Autonomía de la ficción” quiere decir que al espectador le debe hacer completamente infeliz un falso final feliz, como el de Blade Runer en la versión de 1982, y completamente feliz un buen final infeliz, como, por ejemplo, el de Senderos de Gloria (Kubrick 1957) o el de Bajo el volcán (Huston 1984), por citar dos entre decenas de buenos finales infelices. Así como nos debe hacer completamente felices, por supuesto, el buen final feliz de La Diligencia (Ford 1939), demandado no por el espectador sino por el “destino” del género, la trama y los personajes.

Fotograma de Blade Runner (1982) | Ridley Scott

A ver si me explico. En 1934 el genial escritor austríaco Joseph Roth, autor de La marcha Radetski, escribió un libro trágico, enfático, apocalíptico, titulado El anticristo o un alegato moral contra la barbarie. Se trata de un doloroso exabrupto contra la civilización en un momento en que las peores sombras comenzaban a cernirse sobre Europa. En él hay un capítulo cuyo encabezamiento resulta ya muy indicativo: “Hollywood, el Hades del hombre moderno”. Su tesis, se entenderá, es radicalmente platónica. En un pasaje central dice lo siguiente: “Aunque hemos conseguido que las sombras de la pantalla de los cines se muevan como personas vivas y hasta hablen y canten, sus movimientos, sus palabras y sus cantos no son de ningún modo auténticos y sinceros; esos milagros de la pantalla significan más bien que la realidad que tan engañosamente imitan no era nada difícil de imitar, pues no es real. En efecto, las personas reales, las vivas, habían adquirido ya tal calidad de sombras que las de la pantalla tenían que parecer reales”. Roth, en suma, condena el cine no tanto por lo que hace cuanto por lo que revela: revela, es decir, la irrelevancia e inconsistencia del mundo, su nihilismo radical. Nada que se deje copiar –declara– puede ser real. La realidad, cuyas figuras el cine ha logrado repetir en la pantalla (ese papá y esa mamá que dan de comer a su bebé en el jardín), no es por tanto realmente real. Las luces de Hollywood son solo sombras y además sombras de sombras: las sombras que demuestran justamente que el mundo real, en apariencia sólido y resistente, es también una sombra: la primera sombra, si se quiere, respecto de la cual todas sus imágenes artefactas son solo imágenes secundarias, en un proceso infinito de desvanecimiento seriado de la sin-sustancia original (“el actor es la sombra de su propia sombra”, dice Roth, sombra atrapada para colmo en la eternidad: una sombra, si se quiere, inmortal: una sombra que no puede suicidarse). Esta tesis, es obvio, nos hace pensar en el famoso “mito de la caverna” que Platón narra en el capítulo VII de La república y que Roth tiene sin duda muy presente en su alegato, también en lo que se refiere a la fuente de la “falsa luz”, situada en el relato platónico a espaldas de los prisioneros, desde donde proyecta sus espectros sobre la pared que éstos contemplan. El cine, no hay que olvidarlo, es precisamente eso. O ha sido eso: una luz que, desde detrás de los cuerpos, proyecta otros cuerpos en movimiento sobre una pantalla muy grande.

Es muy difícil que un autor o un género puedan hoy inventar o construir una “nación”, como fue el caso de John Ford

Siguiendo esta crítica radical de Joseph Roth al cine, podríamos decir que la realidad ya no es real –y no lo ha sido nunca– porque puede ser tecnológicamente “repetida”. Lo que demuestran las sombras de Hollywood es que sus modelos –las criaturas vivas y sus relaciones– eran desde el principio sombras inermes y sin raíces en la verdad. Una copia no remite a un original, como podríamos pensar, sino que prueba la falta radical de originalidad: sólo puede haber copias entre copias. Esto es cierto, obviamente, desde un punto de vista cinemático, pero es todo lo contrario desde un punto de vista cinematográfico. La cuestión es que esas sombras no son sombras ni tampoco sueños –ni siquiera felices–, como querría la divisa de Hollywood. Joseph Roth confunde las imágenes y la imaginación o, si se prefiere, las copias tecnológicas y la ficción artística o, aún más, la identidad y la analogía. Olvida que la cámara hace copias, pero también lucha contra ellas. Él, que era un gran novelista, se niega a ver en el cine lo que, en cambio, considera propio de la literatura: la capacidad de generar penínsulas narrativas paralelas cuyos istmos conectados a la realidad, siempre en discusión, siempre inevitables y siempre traicioneros, nos mantienen una y otra vez, con sus primitivos espejos y sus cutres ventiladores, encerrados en la analogía, sin sucumbir jamás a ninguna forma de identidad. Roth confunde el milagro tecnológico de la mímesis visual (la capacidad de recoger y aprisionar en el espacio los cuerpos en movimiento: la cinemática) con el trabajo del artista que manipula las imágenes del mundo: la cinematografía. Ya en el siglo XIX, la fotografía, con sus promesas de “repetición”, dejó sin trabajo a cientos de malos pintores que, en todo caso, como los buenos, sabían que mirar era, sobre todo, un trabajo que se depositaba, a modo de verdad codificada (y más o menos descodificable), en el interior del cuadro. Los fotógrafos, de pronto, se limitaban a recibir el mundo y la verdad en sus aparatos; se pasaba de las grietas y rugosidades “verdaderas” de la analogía a la repetición seriada de la identidad, que borraba todas las diferencias (los tientos y aproximaciones) entre el original y la copia. El retrato fotográfico, digamos, identificaba al retratado, y ello hasta el punto de que, a partir de cierto momento, nuestra identidad personal irrepetible se traslada desde el espacio a la fotografía del DNI, a la que estamos obligados a parecernos si no queremos resultar sospechosos a los ojos del policía que, en un control o en una aduana, nos compara con ella. Contra esta ilusión de transparencia e inmediatez de la identidad tecnológica se han soliviantado todos los grandes fotógrafos, a sabiendas de que en la imagen real se pierde precisamente aquello que se quiere capturar; conscientes –es decir– de que para llegar al mundo y a la verdad, como escribía yo en otro sitio, hay que utilizar la cámara como si fuera un pincel y no como si fuera un ojo. La digitalización de la imagen hace cada vez más difícil este “trabajo” lleno de rugosidades que separa al artista del turista, figura definida, al otro lado y como su antónimo, por su vocación de transparencia: por la ilusión de que la cámara captura de forma inmediata el objeto que, de ese modo, ya no tenemos que “mirar”. Ya no hay veladuras ni aproximaciones ni parecidos: la fotografía turística digital, que cree apoderarse del mundo con un clic, en realidad lo suplanta y lo suprime.

Lo que olvida Roth, como hemos dicho, es que la cámara es al mismo tiempo cinemática y cinematográfica; que hace, en efecto, copias pero también lucha contra ellas. En ningún caso puede aceptarse la idea de que el cine debe aspirar o siempre ha aspirado o reduce su Historia (de más de un siglo) a la tentativa de copiar de manera cada vez más “realista” o fidedigna el mundo exterior, de manera que, en el “estadio superior” del progreso humano, se podría llegar a prescindir tecnológicamente de él, a través, por ejemplo, de la renderización en ordenador. El cine no nació para duplicar el mundo sino para complicarlo, corregirlo, revelarlo y, sobre todo, ampliarlo; muy pronto dejó de ser técnica de repetición, como en los Lumiere, para ser narración y ficción. En una rápida evolución neoténica respecto de la literatura, se volvió primero épico (pensemos en Eisenstein, en Gance, en Griffith) para enseguida asentar su autonomía narrativa y estallar en una proliferación de géneros, tendencias y exploraciones narrativas. El cine, pues, no es simplemente cinemático, como puede serlo una noticia periodística o el vídeo de nuestra boda: es cinematográfico. Es un arte. Y su historia no es solo la de una técnica sino la de una batalla. Considerar el cine atado a sus progresos tecnológicos de fidelidad creciente es una forma muy estrecha de realismo que dejaría fuera, por ejemplo, el blanco y negro como menos realista que el color. Pero si nos sigue cautivando el blanco y negro, no solo en películas antiguas sino en algunas de este siglo, es porque a veces el blanco y negro es mucho más realista que el color. Nadie puede decir que el mundo no es realmente en blanco y negro después de ver, por ejemplo, Un domingo maravilloso (1947) de Kurosawa o, mucho más recientemente, El hombre que nunca estuvo allí, de los hermanos Cohen (2001). O Blonde, de Andrew Dominick, donde se combinan en 2022 ambos formatos. Aún más: nadie puede decir que el mundo no es realmente mudo (y más elocuente en su mudez) después de ver, por ejemplo, Tres hombres malos (1926) de John Ford o, mucho más recientemente, Hipo, del director húngaro Gyorgy Palfi (2002). Concebir el realismo en términos de fidelidad identitaria a la realidad es dar la razón a Joseph Roth y resignarse a que no haya ninguna realidad que copiar –puesto que puede ser copiada. Aceptémoslo: la realidad solo puede ser “representada”, “imaginada”, “construida”, jamás reproducida o duplicada en “imágenes”, y por eso el cine, al contrario de lo que pretendía el autor austriaco, sirve justamente para demostrar su existencia: la de la realidad que se nos escapa, la de la realidad de la que intentamos escapar. Sirve, en definitiva, para aumentar e intensificar la existencia. La autonomía de la ficción, en efecto, se confirma por el hecho de que los avances técnicos (sonido, color, digitalización, etc.) no destruyen o vuelven obsoletos los productos anteriores, elaborados sin sonido o sin color o en celuloide. Aunque estas transformaciones modifiquen, sin duda, la mirada del espectador.

Fotograma de El hombre que nunca estuvo allí (2001) | Joel Cohen

Porque en las últimas décadas, es verdad, hemos asistido a revoluciones tecnológicas muy radicales que también han llegado al cine. Ha habido, si se quiere, un pasaje tecnológico de la analogía a la identidad que ha transformado ya, se quiera o no, nuestra relación con las imágenes y probablemente con la imaginación; es decir, también nuestra relación con el cine y con la autonomía de la ficción. La brisa que percibió Méliès detrás de las “imágenes” copiadas de la realidad, el sol contra el que luchaba Kurosawa mediante espejos, el horizonte y el velo que Ford intentaba domar, han sido, de algún modo, vencidos o superados. Pensemos, por ejemplo, en el famoso “garaje de George Lucas” donde Disney rodó en 2019 The mandalorian, secuela televisiva de La guerra de las galaxias, que es la primera producción en usar el renderizado en tiempo real: un círculo de 26 metros con miles de pantallas y paneles LED donde se reproducen escenarios recreados digitalmente, de manera que, sin necesidad de un croma y con una fidelidad sin precedentes, los actores se mueven por el estudio como por el mundo exterior. Solo que ahora, digamos, el mundo exterior, con su horizonte, su viento y su sol, ha sido suprimido: el mundo exterior se completa en su propia negación, encerrándose bajo esa bóveda clausurada, como un molusco, sobre sí misma. Los entusiastas de esta fabulosa innovación citan una frase de George Lucas de hace más de veinte años: “Algún día podremos hacer películas en el garaje de casa y serán tan realistas como si las rodáramos en el quinto pino”. Gracias a esta renderización, dice otro, cae la luz sobre los actores “naturalmente”; y el director Dave Filoni abunda en el “fotorrealismo” y en las “texturas reales” asociadas al invento y que hacen que todo parezca “de verdad”. De esta manera, a través de la renderización, la voluntad del director o la de la industria o la del espectador se imponen por entero; se imponen las imágenes y desaparece de algún modo la ficción. Lo bonito de los efectos especiales de Méliès es que la distancia seguía siendo visible, como en el circo; el espectador no estaba ahí, en la pantalla, absorbido en la luna noqueada por el cohete, sino en la sala, maravillado en la oscuridad por esa tramoya visible; y lo que le hacía disfrutar era precisamente la lejanía que entraba en la sala y lo absorbía sin matarlo; es decir, el truco analógico percibido con deleite por el ojo (y que aún exigía un “contrato” de suspensión de la incredulidad). Seguro que a Méliès le hubiera gustado contar con paneles LED, pero creo que nosotros preferimos que no los tuviera. La tecnología, que puede ser maravillosa, sobre todo en el género de fantasía, mete de tal modo al actor y al espectador en la pantalla que el goce cinemático de la inmediatez sustituye al goce cinematográfico de la distancia; es decir, de la analogía, es decir, del mundo y sus rugosidades difíciles. La tecnología nos aplasta con su cercanía estupefaciente: nos cae encima, con estrépito “sublime”, como los escombros de un edificio derribado por un terremoto.

Los ritmos de unas existencias cada vez más precarias se adaptan mejor a formatos más cortos y más fragmentarios

Los productos de la ficción cinematográfica, frente a las repeticiones de la simple cinemática, pueden considerarse desde tres puntos de vista: como objetos reflexionados, como objetos de reflexión y como objetos que reflexionan. Todas las películas, incluso las peores, cumplen la primera condición: han sido premeditadas en su hechura técnica y narrativa; y casi todas cumplen la segunda, pues incluso las menos ambiciosas admiten un análisis sociológico, como demuestran las brillantes “homilías” de los viernes del periodista Pedro Vallín. La condición de objeto que reflexiona está reservada, en cambio, a los buenos productos de ficción. Las películas filosóficas no lo son porque se sometan a la voluntad providente de un autor consciente que, como Hegel, no puede permitir que nada se le escape y que busca obsesivamente cerrar el sistema por arriba, sin costuras ni incoherencias, en la veste de un Sujeto cuyo interior resume la Historia completa del universo. Una película de Ford o de Kurosawa es sin duda un objeto que reflexiona, pero que se trate de un objeto quiere decir que no está completamente atravesado por las intenciones del autor, que no se agota en la inteligencia, la sensibilidad, la voluntad y los recursos del autor. No se agota, por así decirlo, en sus imágenes. Es un objeto en el mundo que no puede ser renderizado. Porque es el mundo el que decide en último término su destino. Se trata, en todo caso, de un objeto temporal, como la vida, imparable e irreversible: razón por la cual interpela emocionalmente al espectador, que está simultáneamente dentro y fuera de ese mundo. Encarnado en un objeto temporal, el pensar del cine es un pensar, si se quiere, de salida y no de entrada: nos hace pensar, quiero decir, a la salida de la sala, cuando lo recordamos con nuestros amigos en el bar. Cuando estamos dentro no podemos detener la proyección para subrayar o tomar notas: nos dejamos llevar por su propia organicidad “sincera”. O así era mientras la recepción se verificaba en un espacio reservado a tal fin, compartido con otros y sumergido en la oscuridad.

Digamos, entre paréntesis, que hay un cuarto objeto que tiene que ver con lo que podríamos llamar “cine de gag”, como en parte lo fue el de Chaplin y, desde luego, el de los hermanos Marx: objetos reflexionados, sin duda, pero que ni se proponen como objetos de reflexión ni como objetos que reflexionan: son objetos que caen, que se derrumban, que se vienen abajo, como las fichas de dominó o –expresión terrible de la indiferencia moral del gag– como el desplome de las Torres Gemelas. Un buen gag, escribí alguna vez evocando perversamente a Kant, es una universalidad de las vísceras: tiene que ver con la repetición mecánica, con la interrupción de la estabilidad y la inversión del movimiento. Es, si se quiere, pura cinemática: pensemos, por ejemplo, en la máquina que da de desayunar a Chaplin en Tiempos modernos o en el claśico gag circense del payaso tonto que retira la silla de debajo del trasero del payaso listo. La comicidad, encerrada en unidades de hilaridad pura sin residuos, es menos filosófica pero tan necesaria como el humor, según la diferencia señalada por Pirandello y más tarde por Sciascia: la que distingue “la risa de superioridad” de “la risa de fraternidad”. La “risa de superioridad”, la propiamente cómica, tiene en su visceralidad irreprimible algo injusto, es verdad, pero proporciona placeres a veces justicieros: todo lo que cae nos hace reír, en efecto, pero si el que cae es “el payaso listo”, volteando de manera inesperada y mecánica una relación asentada de poder, el pueblo menudo (al que pertenecemos todos) siente un placer adicional. Chaplin usó las dos formas de risa, la de “superioridad”, en los gags mecánicos referidos, cuya hilaridad misma nos impide empatizar con el protagonista (pero no cuestionar el mecanismo catastrófico de la cinta de montaje fordista) y la de “fraternidad”, en esas otras escenas famosas de “banquetes famélicos” en las que Chaplin, muerto de hambre, se come una bota cocida enfatizando las más refinadas maneras de mesa o tiende un pañuelo en el suelo, saca del bolsillo cubiertos, palillos y salero y mastica lentamente, con dignidad inconmovible, un mendrugo de pan. Hoy, por cierto, el gag se ha desplazado de la comicidad a la pornografía y el gore: la tecnología, sí, ha impuesto la lógica del gag mecánico a las escenas de violencia o de sexo, que han dejado de ser “gratuitas”, como se decía antes, para constituir un género en sí mismo, más próximo a la comicidad –una especie de comicidad negativa y sangrienta– que a la narratividad. Los avances tecnológicos, en efecto, son inseparables del desarrollo “realista” de este género: ninguna tricoteuse del París de 1789 vio en la Place de Greve decapitaciones tan fidedignas como un espectador hoy en Juego de Tronos.

Con la bóveda de Lucas, en fin, los personajes ya no se mueven en el mundo. Al mismo tiempo, el formidable desarrollo tecnológico determina que sea muy difícil resistir a la tentación de hacer todo lo que se puede hacer, de utilizar todos los recursos y movilizar todos los medios, olvidando que el cine, aún más que la literatura, al igual que la poesía, es sobre todo cocina; es decir, consiste más en descartar que en usar recursos: más en renunciar a imágenes (y palabras) que en acumularlas. Es este un principio general, para la conducta y para el arte: nunca uno debe hacer todo lo que puede hacer. Es bueno que se nos pongan límites, porque un mundo sin límites es un mundo sin mediaciones, sin cuerpos, sin obstáculos y, por lo tanto, sin rodeos y sin deseos. Ahora bien, esta tentación tecnológica, muy presente desde siempre en el ámbito de la destrucción y de la guerra (pensemos en las tesis de Gunther Anders sobre el “declive prometeico”, esa distancia entre lo que la tecnología puede hacer y lo que puede representarse un ser humano), esta tentación, digo, se ha apoderado de tal modo de la producción (también de la cinematográfica) que cabe decir que una parte de lo que ocurre en nuestras pantallas viene a dar la razón a Roth: tanta realidad resulta imposible, increíble; se revela finalmente irreal y además de pésimo gusto: el pésimo gusto de nuestro ello reprimido. El mundo no debería proporcionarnos jamás los medios de dar forma, y menos materialidad, a nuestras fantasías. Esa es la peor pesadilla concebible: la de que nuestras ocurrencias mentales tomen inmediatamente cuerpo en el mundo, sin filtros, sublimaciones o resistencias. La tecnología, con todas sus ventajas, se ha puesto al servicio de la fantasía, no de la imaginación, y acaba cerrando bajo una misma bóveda la fantasía y la realidad. Ese cierre constituye el fin paradójico de la ficción.

Es malo que se haya desautorizado al mismo tiempo el magisterio de tantos artistas muertos cuyo conocimiento nos ahorraría tanto trabajo

¿Es el cine una fábrica de sueños, como pretende la publicidad de Hollywood? Es, como hemos dicho, un objeto de pensamiento, un objeto pensado y un objeto que piensa. Precisamente porque es un objeto narrativo, y no un sujeto intelectivo, nos emociona, lo que se presta a toda clase de peligros que, en todo caso, debemos aceptar y defender. Pero es un objeto de ficción y sirve, entre otras cosas, como la literatura, para conservar esa diferencia, una de las conquistas fundacionales, lo hemos dicho, que nos identifican como humanos. El cine, como la literatura, existen no para remedar o repetir la realidad sino para proteger la ficción, lo más verdadero que existe. Eso implica, desde el primer momento, distancia o, lo que es lo mismo, interiorización de los códigos cinematográficos: ya nadie tiene miedo, por ejemplo, de que la locomotora y el caballo de la pantalla irrumpan catastróficamente en la sala, como ocurrió con las primeras proyecciones públicas. La pantalla es pantalla porque vela y revela, porque une y separa. La ficción es peligrosa, por supuesto, porque puede usarse para la propaganda, porque puede hacernos pensar y porque puede trastocar emocionalmente todos nuestros valores (por no hablar del peligro de convertirse en un loco cinéfilo o en un director de cine), pero mucho más peligrosa que la ficción es la incapacidad creciente para distinguir entre la ficción y la realidad: ese es, lo estamos viendo, el peligro puritano, ideológico o autoritario de los que creen, de derechas o de izquierdas, que la ficción no puede permitirse nada que no podamos permitirnos en la realidad o que no encaje en la realidad que queremos idealmente construir. Resignémonos: defender la autonomía de la ficción es la única forma posible de defender la realidad, que sólo es creíble si permite otras formas de vida a su lado. Curiosamente, en la última década hemos asistido a una inversión de los papeles: como consecuencia de la producción tecnológica de imágenes identitarias y de la erosión del espacio público, hemos acabado por desarrollar una inédita suspicacia frente a la ficción, con la que rompemos fácilmente el pacto de verosimilitud, mientras que nos entregamos con credulidad ciega a la falsa transparencia de la información, tal y como lo demuestra el fenómeno de las fake news. Nos parece más verosímil, por ejemplo, el terraplanismo o el conspiracionismo que el final gozoso e infantil de La diligencia.

En todo caso, no se pueden desdeñar los cambios tecnológicos que se han producido en la producción, distribución y recepción de las obras cinematográficas. El cine está más vivo que nunca, pero no podemos ignorar estas rupturas antropológicas y sus consecuencias. Digamos que hoy tenemos que defender la “autonomía de la ficción” (esas hojas movidas por la brisa y esos horizontes –como espinazos al revés– que sostienen los cuerpos en el espacio) no solo frente a los puritanos, los autoritarios y los propagandistas, sino frente a las imágenes tecnológicas y sus soportes de recepción.

Nací en 1960, año en que se rodaron, por ejemplo, Rocco y sus hermanos, A bout de souffle, El apartamentoo La dolce vita (y Espartaco, Harakiri, Sargento Negro, Los que no perdonan y Psicosis). En ese año se produjeron 197 películas. La gente entonces “iba al cine”, en una expresión que ya resume toda una concepción de ese objeto temporal llamado “película”. Había que salir de casa, desplazarse en el espacio hasta un recinto cuya autoridad un poco solemne residía en su vastedad casi catedralicia y su penumbra mistérica; y la belleza irresistible de las imágenes estaba asociada al origen de la luz, a espaldas del espectador, y al tamaño de la pantalla, que subrogaba la cúpula celeste. Como escribí en una ocasión, en 1960, en efecto, “el cine era el cielo”; y añadía: “No es lo mismo ver las cosas en el cielo que en la palma de la mano; no es lo mismo ver las cosas levantando la cabeza que bajándola; no es lo mismo ver las cosas a la luz de la lámpara que dentro de la lámpara”. El cine era, por tanto, una disciplina artística, un objeto temporal y un espacio físico compartido y de excepción. O por decirlo de otra manera: en 1960, tanto en el terreno de la producción como en el de la recepción, el objeto temporal llamado “cine” se verificaba en el espacio.

Fotograma de Rocco y sus hermanos (1961) | Luchino Visconti

Hoy sigue siendo una disciplina artística, pero es, sobre todo, un objeto temporal, según la caracterización de Husserl y de Stiegler: notas de las que solo escuchamos o vemos su desaparición. En 1960, he dicho, se produjeron 197 películas; en 2022 en torno a 5.000, algunas también muy buenas: me vienen a la cabeza, por ejemplo, entre otras muchas, As bestas de Sorogoyen, After sun de Charlotte Wells, Alcarrás de Carla Simón o Drive my car de Hamaguchi. En todo caso, esta sobreproducción, junto a la recepción tecnológica del producto, asociada a la multiplicación, empequeñecimiento y privatización de las pantallas, introduce algunos efectos antropológicos que vale la pena mencionar. El primero atañe a la dificultad creciente para la construcción de un relato común. Es muy difícil que un autor o un género puedan hoy inventar o construir una “nación”, como fue el caso de John Ford, del que puede decirse lo mismo que Cioran decía de Bach y de Dios: “Si alguien se lo debe todo a Ford son los EE.UU.”, podríamos parafrasear. Esa disolución tecnológica del relato común, por lo demás, es paralela a la fragmentación de las luchas y al identitarismo sectario: cada minoría, digamos, consume ahora sus propios productos. Cada individuo consume, en su propia pequeñísima pantalla o –si se prefiere– en su propia pequeñísima palma de la mano, su producto personalizado. El identitarismo de la imagen se corresponde con el identitarismo mercantil y político. Ese antiguo mundo común, es verdad, dejaba muchas cosas –y grupos– fuera de la cámara, pero conseguía “universalizar” (incluso en forma de rechazo o discusión) su contenido; de lo que se trata, por tanto, no es de minorizar por igual todas las “universalidades” sino de “universalizar” todas las minorías. La ficción tiene esa potencialidad que la sobreproducción y la privatización pantállica ahora reducen. Una imagen, lo he escrito muchas veces, es un cuerpo reprimido; la imaginación expone, por el contrario, un cuerpo recorrido y expandido. En el contexto de lo que Stiegler llama “ocio proletarizado”, el de un capitalismo de consumo altamente tecnologizado, nuestro horizonte perceptivo está completamente saturado de imágenes en movimiento que bloquean la imaginación común. La cinemática, por así decirlo, contamina y obstaculiza la cinematografía.

La batalla ya no se da entre la mirada y la naturaleza, que impone sin cesar límites al cuerpo, sino entre la mirada y la tecnología, que los elimina

La otra consecuencia sociológica, inseparable de la primera, atañe a la dificultad –como también ocurre en la literatura– para mantener el vínculo con los clásicos. Un amigo escritor que se dedica a dar talleres de escritura me contaba con sorpresa que cada vez se encuentra con más alumnos que acuden a sus cursos porque quieren escribir una novela pero que no quieren leer novelas y que, aún más, han leído muy pocas novelas. Lo mismo está pasando, me temo, con el cine, un soporte mucho más popular y mucho más accesible para todos los públicos. Incluso entre jóvenes de cultura extensa y refinada, me encuentro con una resistencia casi física a ver cine clásico y más si es en blanco y negro (no digamos si se trata de una película muda). Los ritmos de unas existencias cada vez más precarias, sincronizadas con las nuevas tecnologías, se adaptan mejor a formatos más cortos y más fragmentarios, compatibles con el tiempo desmigajado de los transportes y las treguas laborales: objetos puramente temporales que requieren poca atención y a los que se puede acceder en movimiento, fuera del espacio, a través de dispositivos tecnológicos portátiles. Ese ritmo de la cinemática, impuesto a nuestra vida cotidiana, determina también que los cortes generacionales sean cada vez más rápidos y los pasajes entre estratos de edad cada vez más difíciles. No solo es muy difícil la comunicación horizontal en el espacio, entre grupos o unidades identitarias, sino que se ha vuelto cada vez más trabajosa la conservación de una comunidad vertical en el tiempo. Es bueno que este proceso tecno-capitalista haya ido acompañado de una “desautorización” de la autoridad policial del viejo maestro autoritario, pero es malo que se haya desautorizado al mismo tiempo el magisterio de tantos artistas muertos cuyo conocimiento nos ahorraría tanto trabajo. Por eso mismo, cabe añadir que esta pérdida objetiva no tiene que ver –como pretende a veces la arrogancia mal fundada y lastrada de nostalgia de los mayores– con la pereza o la torpeza o la falta de talento de nuevas generaciones extraordinariamente creativas, sino con la textura económica y antropológica de una sociedad material que ha roto los puentes no ideológicos con el pasado. Se trata, en todo caso, de una pérdida. Todas las ideas nuevas están en los libros viejos, decía Chesterton. Todas las películas nuevas están en las viejas películas, podríamos añadir. No hay innovación sin traición; es decir, sin tradición. Podemos, sí, innovar el cine clásico, pero no superarlo tecnológicamente.

Así que diría -para ir acabando- que todas estas transformaciones tecnológicas han desplazado el eje de la lucha cinematográfica, que ya no es una lucha entre la mirada y el espacio (como en los horizontes de Ford o en los espejos de Kurosawa) sino entre la cinematografía y la cinemática o, lo que es lo mismo, entre la ficción y las imágenes que sobrepueblan nuestra percepción. O de otra manera: tanto en el ámbito de la producción como en el de la recepción, la batalla ya no se da entre la mirada y la naturaleza, que impone sin cesar límites al cuerpo, sino entre la mirada y la tecnología, que los elimina. Esta batalla contra la cinemática -digamos de pasada- incorpora asimismo medios tecnológicos nuevos, como cámaras livianas o la posibilidad material de hibridración de géneros, innovaciones que abren vías narrativas muy interesantes alejadas del cine clásico. En todo caso la ética terrestre -como la he llamado en otras ocasiones- exige al artista hoy esta auto-imposición de límites frente a la facilidad tiránica de la tecnología: e impone al espectador, por su parte, el esfuerzo físico de restablecer las condiciones de recepción más favorables; es decir, la necesidad de seguir “yendo al cine” o, lo que es lo mismo, de inscribir la experiencia cinematográfica en el espacio.

En un artículo publicado hace tiempo en estas páginas sobre el cine de Ford, defendía yo esa mencionada “ética terrestre”, que resumo en esta cita: “El espacio es la libertad. El cuerpo es el tiempo. La casa es la seguridad. La comunidad es la fraternidad. La ley es la chapuza que recoge y retrasa la violencia. La muerte es inevitable. El amor es bueno. Los vicios pequeños son el excipiente de la virtud. Los grandes problemas no tienen solución”. Creo que estos principios elementales siguen siendo comprensibles para todo el mundo, salvo para esos ricos fantasiosos que se entregan a sus vicios aéreos y que cuentan, por desgracia, con los medios para impedir materialmente al humano común el acceso a la imaginación común.

Por mi parte, para terminar, haré una confesión impudorosa.

Si alguna vez me he perdido en una trocha entre la maleza no ha sido Virgilio sino John Ford el que me ha devuelto a la diritta via, por encima o por debajo del horizonte.

Si alguna vez he sufrido o cometido una injusticia no ha sido la Iglesia sino John Ford el que me ha enseñado el significado de la palabra perdón.

Si alguna vez he perdido la fe en la humanidad no ha sido el Che Guevara el que me la ha devuelto, sino John Ford.

Todavía hay salvación. Hay que ver, hay que seguir viendo, cada vez que podamos, cada vez que nos lo permita la cinemática capitalista, mucho cine clásico.

—--------------------

* Este artículo ha sido elaborado a partir de las notas tomadas para la charla que di el pasado 11 de enero en la Cineteca de Madrid en el marco de la actividad titulada “La fábula cinematográfica: cine y filosofía”.

En 1895, George Méliès, el llamado “mago del cine”, acudió a la primera proyección de los hermanos Lumière en el Salon indien del Gran Café. Allí vio La salida de los obreros de la fábrica y también La comida del...

Autor >

Santiago Alba Rico

Es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos dos libros son "Ser o no ser (un cuerpo)" y "España".

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí