La poeta estadounidense Anne Sexton.

Archivo personalEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

1. Sergio Pitol, el escritor mexicano, premio Cervantes, amigo de Vila-Matas. Hace unos años me encontraba con él con frecuencia, casi siempre en el antiguo Hotel Suecia, o en la Casa de América, donde su presencia era tan habitual que todos los camareros y conserjes le conocían por su nombre.

Nuestros encuentros siempre tenían que ver con algún asunto profesional: una entrevista, un reportaje, la presentación de su último libro, pero de algún modo la reiteración terminó facilitando una inesperada familiaridad: recordaba mi nombre, me saludaba con cordialidad, y me preguntaba por mis hijos, como si fuéramos viejos conocidos.

Hablábamos en aquella ocasión de los escritores y la muerte. Y recuerdo su voz acompasada, blanda como un consuelo, arrulladora, y el humo persistente de sus innumerables cigarrillos.

Me habló de Pushkin, desangrándose en el salón de su casa, tras el infortunado duelo que lo mataría; me habló de Tolstói, muerto en la estación de tren de Astápovo, tras huir de su casa con su hija y su destino trágico; y me habló de Chéjov brindando en su lecho de muerte con el médico que lo atendía y su esposa, Olga: “Cuánto hace que no bebía champán”, fueron, al parecer, sus últimas palabras.

Me contó que, en la universidad, acostumbraba a hablar de la muerte de los escritores porque estaba convencido de que la manera en que morían iluminaba, de algún modo, su obra: Shelley comido por los peces tras un naufragio que arrojó sus restos a la playa; Virginia Woolf, también ahogada, los bolsillos llenos de piedras que la hundieron mansamente en el agua del río Ouse; Gógol y su lenta agonía de remedios inútiles y de curas atroces.

Allí, en medio del humo, espeso como la niebla, del tabaco, me explicaba Pitol cómo, la noche antes de morir, Gógol se despertó aterrado gritando que el demonio le robaba el aliento: su médico le había aplicado unas sanguijuelas alrededor de la boca que él, en su delirio, confundió con los dedos del diablo que se aferraban, terribles, a su cara.

Y recuerdo aquella última calada de Pitol, profunda como una bajada a los infiernos, y el humo que exhaló y que durante apenas un segundo fue como si el alma de Gógol nos envolviera a ambos. No he conseguido volver a leer a Gógol sin recordar su muerte, estremecedora –la mano del demonio arrancándole la vida-, ni el humo del tabaco de Pitol.

2. Leí hace tiempo Vidas escritas, de Javier Marías. Una serie de biografías de algunos de los escritores que más han influido en su literatura. Hace años, en la Feria del Libro de Madrid, conocí a Antonio Méndez, un librero de lecturas exquisitas, amante de los libros y amigo de Marías (creo que es lector real de Redonda, ese reino intangible), a quien le entregué el libro para que mediara ante su escurridizo vecino para que me lo firmara. La embajada funcionó y en la portadilla de mi ejemplar aparece escrito a mano, con tinta azul: “Para Jesús Marchamalo, estas vidas más ilustres, pero tan calamitosas como la mía. Javier Marías”. Podría haber escrito perfectamente “tan calamitosas como las nuestras”, incluyéndome solidariamente en ese ejército de afligidos, pero supongo que no se atrevió, por falta de confianza. Es un libro que tengo marcado con papeles y notas de lápiz, asteriscos y corchetes que señalan párrafos y frases que en su momento me interesaron.

Leí que Faulkner, que siempre fumó en pipa, abandonó un empleo en la estafeta de la Universidad de Mississippi porque el trasiego de estudiantes que iban a comprar sellos no le dejaba leer. Leí que en los libros que pertenecieron a Joseph Conrad, que siempre leía con un cigarrillo entre los dedos, aparecen con frecuencia restos de ceniza, briznas de tabaco, e incluso alguna quemadura. Leí que la enigmática baronesa Blixen, también fumadora, vivió los últimos años alimentándose casi exclusivamente de ostras y champán, que comía con aristocrática desgana. Y que Lampedusa salía siempre de casa con un paquete de tabaco, y un libro de Shakespeare bajo el brazo para poder remediar con su lectura cualquier fatalidad que pudiera ocurrirle: un tropezón, un encuentro desagradable, una mala noticia… Me resulta sugestiva esa idea curativa de la lectura: un linimento, un analgésico.

Marías fuma tabaco rubio, suave, mientras escribe, que sujeta con la mano izquierda, como un señor antiguo, y a veces deja en sus novelas un rastro para iniciados: personajes que fuman marcas exóticas: Ramses II, por ejemplo, o Gudang Garam, unos pitillos indonesios con un sutil aroma a clavo. Me habló una vez de ese mundo de objetos de fumador que tiene sobre su mesa: tabaqueras, pipas –de brezo o barro o de espuma de mar--, mecheros, cortadores de puros, cerillas, ceniceros… Y me enseñó una pitillera que había comprado en una subasta, y que había pertenecido Robert Donat, el actor, cuyas iniciales estaban grabadas en la tapa: R. D.

3. Un amigo. Se sinceró conmigo en una ocasión contándome cómo camina por las ciudades con cierta aprensión, evitando aquellas calles en las que las librerías que visitaba años atrás han acabado convertidas en bancos, perfumerías, en tiendas de edredones y almohadas. Otro amigo. Me habla de los libros cuya lectura trae buena suerte. No hay como dar con ellos, y releerlos cada vez que surge un problema. Un tercero, igualmente amigo, gran lector. Me contó que buscaba siempre pijamas que tuvieran un bolsillo en la camisa para poder fumar con comodidad mientras leía en la cama.

4. Clarice Lispector. La bella, enigmática, misteriosa Clarice de ojos felinos, manos probablemente delicadas, pómulos airosos y labios sensuales, rojos siempre o casi siempre rojos. Una noche se quedó dormida, leyendo. El cigarrillo debió resbalar de su mano, y prendió las sábanas, la colcha, las almohadas de plumas… Cuando se despertó ardía gran parte de la ropa, el colchón y las cortinas. Intentó apagarlo con las manos y sufrió graves quemaduras, sobre todo en el costado y en el brazo derecho, que los médicos le salvaron casi milagrosamente. Vivió el resto de su vida con las cicatrices; la piel tersa, brillante, suave e insensible como el plástico.

Le gustaba hablar del fuego. Cuando un camarero, un dependiente, un taxista veía las marcas en su piel y le contaba que también él tenía una quemadura en la pierna, o donde fuera, de aceite, de una bombilla, de una llama, ella le mostraba las suyas, en el brazo, en el cuello, en el dorso pálido, blanco, liso de la mano sin huellas dactilares. De mayor solía decir --el cigarro sujeto distraídamente entre los dedos, femenina-- que agradecía más salir guapa en la foto de un periódico que tener una buena crítica.

5. Alberto Manguel. Siempre me lío con el apellido; a veces oigo que le llaman manjel, y a veces mányel o manjél. Yo siempre he dicho mánguel, así como suena, pero tampoco estoy muy seguro de que sea lo correcto.

En Una historia de la lectura, habla de lecturas y lectores: del visir que llevaba su biblioteca en una caravana de camellos, adiestrados para caminar por el desierto en riguroso orden alfabético; del explorador polar que estuvo a punto de perder la vida al intentar rescatar su bolsa de libros de una grieta en la banquisa en la que había caído; de los curas que en una abadía infestada de ratones decidieron colocar los libros en círculos concéntricos de modo que los más valiosos quedaran protegidos de la voracidad de los roedores por los que los rodeaban. También habla de los lectores en las fábricas de cigarros.

El trabajo se hacía sobre una mesa de madera, enrollando las hojas de tabaco apenas con una cuchilla de bordes romos, y una enorme habilidad manual. Casi todos los torcedores (y torcedoras) aparecen fumando en las ilustraciones de la época en las que también se ve, al fondo de la estancia, subido en una pequeña palestra, al lector. Lo pagaban los propios trabajadores, muchos de ellos analfabetos, que decidían también las lecturas.

Normalmente se leían los diarios, a primera hora de la mañana, y después, desde mediodía hasta las tres de la tarde en que sonaba la sirena, obras literarias, entre ellas, algunas que se releían cada cierto tiempo al ser una y otra vez solicitadas. Los trabajadores acababan memorizando pasajes completos que repetían a media voz mientras el lector los leía en voz alta. Una de estas obras fue El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Tanto les gustaba que pidieron permiso al autor para dar el nombre del personaje a un puro, a lo que el viejo Dumas, pocos meses antes de morir, accedió.

Todavía tuvo tiempo de recibir en su casa, por sorpresa, al poco tiempo, en una de esas cajas de maderas fragantes, la primera caja de Montecristos.

6. Mark Twain. Lo recuerdo en una foto, vestido de blanco, el pelo algodonoso, algo arrebolado, como los nimbos, con una pipa, muy sureña, fabricada en una panocha de maíz. Recuerdo a Stevenson, esa imagen en la que posa, la mirada profunda, sosegada, con una fina línea blanca, delatora, un cigarrillo entre los dedos de su mano derecha.

Recuerdo a Barrie, y su mezcla Arcadia, que ponía nombres a las pipas. Habla en Lady Nicotine de dos de espuma de mar que veía, cada mañana, en un escaparate: blancas, brillantes, caras… Las llamó Rómulo y Remo, y las acabó comprando.

Recuerdo también esa foto de Kipling sentado ante una mesa, con traje de montar –flequillo, bigote, gafas de aro y pantalones blancos--, con una pluma en la mano derecha, y un cigarro en la izquierda.

Y a Onetti. La máquina de escribir tras él, como un exvoto laico, gafas de concha, oscuras, el cigarrillo sujeto en los labios, y los ojos entrecerrados para evitar la intromisión del humo.

Cuenta la leyenda que a principios de los años treinta, casi recién casado, llegó el joven Onetti a Buenos Aires. Una ciudad en la que regía una ordenanza municipal que prohibía la venta de tabaco los fines de semana.

Así, los fumadores avisados, ante la perspectiva trágica de quedarse escasos de cigarrillos, acopiaban los viernes por la tarde nicotina para los dos siguientes días. A veces, en medio de una carrera desesperada por encontrar estancos que, a punto de cerrar, mostraban ya los estantes vacíos: la escasez de los vicios es con frecuencia la más dramática de las carencias.

Pero a Onetti se le olvidó comprar. Y allí, recién llegado, sin amigos que pudieran auxiliarle, se dispuso como para un asedio. En su cuarto, encerrado, fumó el último pitillo que le quedaba, cogió un paquete de folios, la máquina de escribir, y en dos días sin comer, ni dormir, terminó de un tirón las casi cuarenta páginas de la primera versión de El pozo. Fue lo único, en su vida, que escribió sin fumar. Algo insólito.

Porque fumaba tanto que su casa, en Madrid, un ático en Avenida de América cuya terraza parecía una selva, de tan frondosa y verde, estaba llena de ceniceros que se limpiaban constantemente porque detestaba, eso sí, el rastro gris plomo de la ceniza.

Durante mucho tiempo vivió prácticamente en su cama. Allí recibía sonriente, desdentado –mi dentadura buena se la he dejado a Vargas Llosa, bromeaba--, rodeado de libros manoseados como los de la biblioteca de un colegio, vasos vacíos de whisky, y pitillos que sujetaba con sus dedos largos y huesudos, surcados de venillas azules, manchados de amarillo, y un revólver.

Cuando murió, su familia fue regalando sus mecheros –tenía decenas de ellos-- a los amigos que se acercaban a llorarle. Y contaba su viuda, Dolly Muhr, cómo los últimos días, exhausto, encendía todavía cigarrillos para ver el humo ante sus ojos. “Vos no sabés lo que es tener un vicio”, le decía, mirando con nostalgia hacia la brasa.

7. Mi amigo Javier Ortega, de la estirpe entrañable de los que escupen por el hueco del colmillo; afable, buen conversador, fumador de puros, gran comedor y cocinero envidiado.

Me habló en una ocasión de las exploraciones polares, no sé si Árticas o Antárticas porque siempre me he hecho un lío con la geografía. De los marineros ingleses, barbudos y flemáticos, y de cómo se enfrentaban, impasibles, a ese desierto blanco de llanuras heladas, recorridas por un viento inclemente, blanquísimo, que cubría las huellas de los trineos, las pisadas de los perros, las banderas, las tiendas, todo rastro de haber sido un territorio conquistado.

Me habló de un grupo de ellos que quedaron aislados por la nieve en un refugio, apenas un galpón de madera y hojalata en una ensenada. Sobrevivieron un invierno completo a base de carne de foca, cuya grasa alimentaba además las linternas, con el té y el tabaco racionado.

Cuando se quedaron sin papel de fumar, o lo perdieron en una tormenta, decidieron sacrificar el primer tomo de la Enciclopedia Británica, que habían conseguido llevar hasta allí, y de la que fueron arrancando las páginas, una a una, con las que liaban sus cigarrillos.

Tiempo después leí la historia de Mijaíl Bajtin quien, condenado por Stalin a un campo de concentración en Siberia, esa extensión blanca, silbante, la gran nada, debió conformarse con fumar hierbas silvestres que él mismo recogía y secaba, y que después liaba en las páginas de papel cebolla de un ensayo sobre Goethe que había escrito y que estaba corrigiendo. Allí pasó los años, fumándose hoja a hoja, palabra por palabra, el manuscrito en la confianza de que existía otra copia, en Moscú, que al final también se había perdido, de modo que aquel libro, inconcluso, se marchó para siempre con el humo.

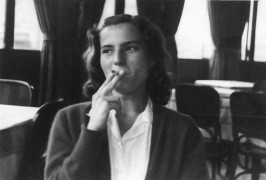

8. Camus y los cigarrillos --¿Gitanes?,¿Gauloises?-- colgados de la comisura de los labios, como un actor de cine. Georges Simenon: no hay una sola foto en la que no aparezca con una de sus pipas (llegó a tener decenas). Hemingway, Chandler, Doyle, Anne Sexton y sus inseparables cigarrillos, como Carson McCullers y la joven Doris Lessing.

También fumó Lezama, enormes habanos, mientras escribía en su casa de la calle Trocadero, al lado de la cocina, y Sartre, aquellos puros que le regalaba Alejo Carpentier, director de la Imprenta Nacional de Cuba (el zar de los libros le llamaban), que viajaba por el mundo con su sonrisa verde oliva, y su acento francés, cargado de cajas que repartía entre los afines ideológicos como obsequio revolucionario.

Una vez coincidieron Sartre y el Che, fumando. El Che, enorme, como una estatua premonitoria de sí mismo --uniforme y botas de caña, cazadora y boina de comandante--, indómito como si acabara de bajar de la Sierra Maestra; y Sartre, atildado como un profesor de comercio, un contable, acercando el cigarro a la llama que el primero le tiende. Todo ante la mirada, cómplice y condescendiente, de Beauvoir, El Castor.

Sartre fumaba Boyards, unos cigarrillos que se vendían en una caja azul, blancos y gruesos como si fueran comestibles, uno detrás de otro en los cafés –el Flore, el Saint-Germain, el Dôme-- en los que se sentaba a escribir. Cuando en junio de 2005 la Biblioteca Nacional de Francia celebró con una gran exposición el centenario de su nacimiento, eligió una foto para el cartel en la que --¡hélas!-- se había eliminado de su mano derecha el cigarrillo.

Sus dedos aparecían apalomados, mansos, viudos, un poco artificiosos: el viejo Sartre había, por fin, dejado de fumar.

9. Machado. Fumaba tanto que su madre, a veces, tenía que cepillarle las solapas del traje, llenas de lamparones de ceniza que le caían, cuando se descuidaba, sobre el pecho.

Guillén, Jorge Guillén, fumaba cigarrillos ingleses, nunca antes de mediodía; Zambrano con una larga boquilla; Salinas, puros, sobre todo después de las comidas; Cortázar, cigarrillos o tabaco de pipa; Gil de Biedma unos puritos largos, ligeramente decadentes, algo altivos, que fabricaba la compañía tabaquera de su familia. Cabrera Infante, cigarros. Pla, tabaco de picadura. Cuando el médico le ordenó que lo dejara, dejó también de escribir. Recordaba con nostalgia aquellos tiempos en que buscaba el adjetivo preciso mientas liaba un cigarro.

10. Julio Ramón Ribeyro. Fue, durante tiempo, un runrún, una llamada sutil y persistente. Hablaba de Cortázar y me hablaban de Ribeyro; elogiaba a Ibargüengoitia, y me hablaban de Ribeyro; citaba a Felisberto, y me hablaban de Ribeyro…

Cuentan de él que siempre escribía con el pitillo en los labios, de modo que, cuando acababa la jornada, tenía que dar la vuelta a la máquina, para que cayera la ceniza del día sobre la mesa.

Tiene un libro, Sólo para fumadores, dedicado al humo, un tratado de nostalgias y cigarros. En él recuerda las ciudades por el tabaco que fumaba -- negro o rubio, comprado en cajetillas o en cigarrillos sueltos, dependiendo de su capacidad económica--, o por el color de los paquetes: azules, rojos, blancos… Una vez, en París, corto de dinero, tuvo que vender sus libros para poder fumar, y en los bouquinistes tuvo ocasión de comparar las distintas cotizaciones: Paul Valéry se tradujo en un par de cajetillas; Balzac, en tres; Flaubert dio para casi una semana…

Qué inesperada metáfora, fumar tus propios libros. Humo y literatura, como una preposición inseparable.

11. Me contaron que era un librito de poco más de veinte páginas, se titulaba La balanza, y era el primer poemario de Álvaro Mutis, entonces un joven de apenas veinticinco años que el 6 de abril de 1948 fue a recoger a la imprenta los 200 ejemplares de la edición, que se había sufragado él mismo, para repartirlos por las tres o cuatro librerías del centro de Bogotá que los habían aceptado en depósito.

Tres días después estalló el bogotazo, una sangrienta revuelta popular en protesta por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder populista y candidato a la presidencia del país. Como consecuencia de los disturbios, ardieron iglesias, dependencias municipales, ministerios, oficinas, comisarías...

El fuego se extendió después por todo el centro de la ciudad, y casas completas y comercios quedaron calcinados, entre otros, las librerías en las que el joven Mutis había dejado sus libros. Todos los ejemplares desaparecieron en el incendio, salvo unos pocos, media docena o menos, que había regalado a familiares y amigos selectos.

El fuego y los libros tienen zonas de horror y también de oscura, misteriosa, fascinación: elemento destructor, estigma purificador, final honroso para los libros condenados al olvido, el fuego ha sido una inquietante presencia en la historia de la literatura: Joyce, Voltaire, Vargas Llosa… vieron cómo su letra impresa alimentaba las llamas de los inquisidores.

Luego están las bibliotecas comidas por el fuego. La de Aldous Huxley, en Hollywood. El fuego arrasó sus libros y sus papeles antes de que los bomberos consiguieran controlarlo: se perdió su correspondencia, buena parte de sus manuscritos, y casi toda su biblioteca. Por esos caprichos absurdos, inexplicables, insólitos del fuego, de entre los restos humeantes del incendio se rescató prácticamente intacto el violín de su mujer, Laura, un Guarneri construido en Cremona en 1707. Y poco más. “A lo que parece”, dijo Huxley, “debo aprender, antes del desenlace final, que nada se lleva de este mundo”.

También ardió parte de la biblioteca de Octavio Paz en su casa de la colonia Cuauhtémoc. El fatal incendio fue, al parecer, consecuencia de un cortocircuito; cuando el fuego se extinguió habían ardido muchos de sus libros de infancia, alguno de su abuelo, Ireneo, y gran parte de sus primeras ediciones que había guardado durante años. “Los libros se van como se marchan los amigos”, dijo lloroso, ante los periodistas.

Paz fue otro gran fumador, tanto que de hecho pensaba que sin tabaco sería incapaz de escribir. Pero llegó un momento en que un médico le advirtió de que si seguía fumando moriría. De modo que decidió dejarlo, aun teniendo también que dejar de escribir.

Durante algo más de seis meses no fumó ni escribió. Y un día se sentó y escribió una página. Y al día siguiente media más. Y al tercero, otra. Se dio cuenta de que la necesidad de escribir se había impuesto a la necesidad de fumar.

12. Nunca he sabido si fumaba Kafka. Se cuenta de él que un día, paseando por Praga con el hijo de un amigo, vio cómo el niño se paraba ante el escaparate de una librería. El joven Kafka le preguntó si le gustaba leer y, como el niño asintió, le explicó que el mundo de los libros no es el mundo real, y que nada se puede aprender en los libros que no haya también que aprender en la vida.

Me pregunto en qué medida la lectura no es también huida, escape, truco de magia, sueño. El propio Kafka dejó escrito que la mejor literatura, la única que a él le interesaba, es ésa que te muerde, que te araña, que te obliga a despertarte como un mazazo en el cráneo (y creo citar las palabras textuales). Kafka, al final, buscaba también en los libros el destierro en las islas del humo.

y 13. Álvaro Pombo tenía una gata que leía a su lado, ronroneando y lamiéndose el lomo sobre un cojín. Fui a entrevistarle hace años y, en un instante de descuido, la gata se abalanzó sobre mi brazo, me arañó y me mordió. Tuvimos que dejar la entrevista para que me diera Betadine, y ya nada resultó igual, ante la amenaza cierta de que la gata pudiera arrojarse de nuevo sobre mí en cualquier momento.

Si uno imagina la habitación de un lector, acabará más tarde o más temprano describiendo el salón de Álvaro Pombo: un par de sofás llenos de libros y papeles mezclados con cojines y periódicos atrasados; estanterías atiborradas de libros y de fotos; una estufa de noches invernales; luces bajas y tal vez media docena de mesas camilla repartidas por la habitación como un sistema solar. En las pantallas de las lámparas, sujetos con pinzas, decenas de papeles donde figuran citas, anotaciones, mensajes…

Sobre ellas, ceniceros y paquetes de tabaco, y mecheros. Y en las paredes, en todas, cuadros de barcos y mares encrespados.

El mismo Pombo tiene un aire de marino decimonónico, y no es difícil imaginarlo ante la rueda del timón, en el castillo de popa, con un impermeable amarillo y una pipa.

En ese salón, que es también refugio y camarote, pasa las horas entre libros, casi en cuanto anochece.

Pombo debe ser el único escritor que no ha estado nunca en Venecia, confiesa que le gusta más la vida sedentaria en la que vive de las aventuras ajenas: los libros, cuenta, son viajes de los que también se traen postales y recuerdos exóticos. Hablar con alguien que ha leído el mismo libro es hablar con alguien que ha hecho el mismo viaje.

Hace tiempo escribió un artículo, Viaje a Vasconcelos, en el que contaba que siempre se encontraba allí, en Vasconcelos, con el escritor mexicano, con Pitol. Nunca se me había ocurrido pensar que los libros fueran el país donde se encuentran Pombo y Pitol; un país por el que antes transitaron Dumas y Conrad, Stevenson y Kipling, Twain y Ribeyro, Lezama y Zambrano, y Sartre y Conan Doyle, y Blixen, con su mirada heráldica, y el explorador polar antes de perder su bolsa en la banquisa.

En cada libro que leo, desde entonces, me imagino al joven Kafka, caminando por las mismas palabras, los mismos o parecidos verbos y adjetivos, por esos mismos párrafos, eso sí, con la cabeza abierta de un mazazo en el cráneo, todavía amodorrado y fumando. ¿Fumaba?

Una primera versión de este texto se publicó en Pamplona, en mayo de 2011, a cargo de Germán Úcar, quien hizo una edición no venal para amigos.

1. Sergio Pitol, el escritor mexicano, premio Cervantes, amigo de Vila-Matas. Hace unos años me encontraba con él con frecuencia, casi siempre en el antiguo Hotel Suecia, o en la Casa de América, donde su presencia era tan habitual que todos los camareros y conserjes le conocían por su...

Autor >

Jesús Marchamalo

Escritor y periodista, ha desarrollado gran parte de su carrera en Radio Nacional de España y Televisión Española y ha obtenido, entre otros, los premios Ícaro, Montecarlo y Nacional de Periodismo Miguel Delibes. Es autor de más de una decena de libros, entre ellos, La tienda de palabras, 39 escritores y medio, Tocar los libros, Las bibliotecas perdidas, Donde se guardan los libros y Kafka con sombrero. En la actualidad colabora en La estación azul y en El ojo crítico, de RNE.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí