Nada nuevo bajo el sol

La edición del epistolario entre Mercè Rodoreda y Joan Sales ofrece la ocasión de debatir una cuestión muy importante, que ambos plantean con apasionante parcialidad: ¿cuál es el trasfondo histórico en que conviene leer las reclamaciones del ‘procés'?

Marina Porras Martí 16/02/2018

Mercè Rodoreda.

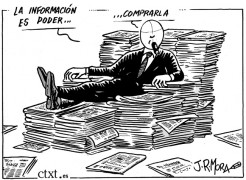

YoutubeEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito durante un mes. Puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.

Dijo Yahvé a la mujer, según la Biblia: tu marido te dominará

Aunque siguen inéditas en castellano, la cartas entre Mercè Rodoreda i Joan Sales (es decir, entre la que posiblemente sea la novelista más importante en lengua catalana y el autor de la mundialmente admirada ‘Incèrta gloria’) constituyen una lectura muy recomendable, casi urgente. Se ha dicho y se ha sostenido, que el “procés” catalán ha provocado una fractura en la sociedad, pero, ¿y si esa fractura siempre hubiese estado allí y el “procés” se hubiese limitado a manifestar otra tradición, otro malestar que no queríamos o no podíamos ver?

En momentos de crisis política, la cultura aparece como un refugio o una afirmación. Ha ocurrido este invierno, después de los meses de convulsión catalana, con la reaparición de algunos temas que creíamos superados y a los que vamos volviendo en bucle. El sector cultural catalán se involucró de una manera muy significativa en los acontecimientos políticos del pasado octubre. El fatal desenlace de la situación ha provocado que la reivindicación del derecho a la autodeterminación haya dado paso a un resignado grito de “Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia”, que es lo que nos vemos obligados a reclamar, como en 1976.

Este invierno se ha producido en las librerías un encuentro que parecía un revival. La reedición de La muerte y la primavera, la novela de Rodoreda que es un manifiesto contra la opresión, se ha convertido en una especie un best-seller. También ha reaparecido el epistolario entre Mercè Rodoreda y Joan Sales –su editor–, publicado por Club Editor en 2008, y parece que redescubierto una década después. Su editora, Maria Bohigas, dijo que en su momento el libro pasó desapercibido porque los temas que expone no encontraban su lugar en la cultura de antes de la crisis económica, cuando todo era alegría y “estupendismo”. Pero me parece que el libro pasó desapercibido porque a nadie le interesaba volver sobre las cuestiones políticas que plantea.

Quizá su lógica política explica que hoy se vuelva a hablar de estas cartas, como si buscáramos en ellas amparo y justificación. Se trata de lamerse las heridas con cierto entusiasmo. Como si el gesto de volver a tratar los temas que exponen estas cartas diera por buena la célebre frase del filósofo Francesc Pujols: “El pensamiento catalán rebrota siempre y sobrevive a sus ilusos enterradores”.

Estas cartas son un documento único en la historia intelectual catalana del siglo XX por varios motivos. Abarcan veintitrés años y, por lo tanto, explican bien el proceso de transformación de la cultura catalana bajo el franquismo. Nos enseñan dos personalidades explosivas, marcadas por una guerra civil que para ellos es nacional, y afectadas por un pasado común en el exilio vivido de manera radicalmente distinta. Son un documento literario único porque vemos la gestación de las obras maestras de Rodoreda, sus dudas y sus miedos, su seguridad y su fuerza. También son un buen testimonio para el cotilleo de interioridades de la vida privada y la parte más íntima de dos grandes escritores.

Como en cualquier epistolario de escritores, las filias y fobias del mundillo ocupan un espacio importante. Los dos corresponsales critican el sistema de premios y el escaso criterio de los jurados, el irrealismo de la literatura catalana, la falta de educación en la clase media (Sales cita Fuster cuando dice “la tradición libresca aquí no era tradición, era tan solo libresca”), la pésima calidad de la crítica literaria o la cursilería del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. El libro es también una mina de curiosidades para editores y agentes expertos en la materia: se discuten contratos de traducción, líos con los derechos de autor, cuestiones de tiraje y de imprenta y asuntos económicos.

Estas cartas son un documento único en la historia intelectual catalana del siglo XX. Abarcan veintitrés años y explican bien el proceso de transformación de la cultura bajo el franquismo

También hay espacio para ver crecer una amistad sincera y honesta, para ver cómo las reservas se convierten en complicidades, si bien no abandonan nunca una cierta distancia personal. La de Sales y Rodoreda es una relación profunda y a la vez muy civilizada, dado que ella ponía el destape sentimental en otros lados y él está siempre muy metido en el papel de editor. Comentan juntos temas de trabajo, se cuentan lecturas y anécdotas, elogian mutuamente sus obras, discuten sobre actualidad política, pero nunca pierden de vista el vínculo que los une: sus libros.

Quizá la parte más interesante de esta correspondencia sean sus últimos ocho años, los que muestran su desengaño con la llegada de la democracia. El final del franquismo marca para los dos escritores un cambio sustancial: del espíritu combativo y revolucionario al enfado y la decepción, conservando siempre unos principios intactos. Para ellos, todo comenzó con una guerra y un exilio, y se entiende mejor empezando desde ahí.

Rodoreda se exilió en París en el año 39, pensando que sería cuestión de meses. No estaba implicada directamente en la vida política pero el hecho de escribir en revistas de izquierdas y catalanistas fue suficiente para tomar la precaución de irse a Francia con otros intelectuales. Después de escapar a pie del París ocupado por los nazis, tirando las maletas por el camino, se instaló en Limoges y luego en Burdeos. Todos sus compañeros se fueron marchando hacia América, excepto el escritor, periodista y crítico Armand Obiols y ella, que decidieron quedarse en Francia (y comenzaron por entonces una intensa y complicada relación). Rodoreda no volverá a vivir en Cataluña hasta finales de los 70. El suyo fue un exilio vital, voluntario y duradero. Cuando la dureza del régimen aflojó y los intelectuales catalanes pudieron volver, ella prefirió quedarse entre París y Ginebra.

El de Sales fue un exilio militante y siempre con voluntad de regreso. Después de un año en París, vivió en el Caribe y en México. Desde allí hizo los Quaderns de l’Exili, una revista política de distribución gratuita que informaba de las novedades culturales catalanas que aparecían e intentaba dar un sentido a la guerra Civil y sus consecuencias. Reivindicaban la unidad de los Países Catalanes, defendían el militarismo y la necesidad de un ejército catalán que se posicionara en conflictos internacionales para poder pintar algo en el mundo. Era una publicación que tenía una idea muy clara de la provisionalidad del exilio. Se hacía, por necesidad, desde fuera de Cataluña, pero estaba pensada para preparar el futuro dentro de Cataluña. Por eso en el año 48, cuando se podía hacer algo desde el país, Sales volvió a su casa. “Si habíamos tomado partido en la guerra de España era porque a nuestros ojos no era civil, sino nacional. Una guerra por la libertad de nuestra patria”, escribe a Rodoreda en 1982. “Creíamos que si no era para proseguir el combate por Cataluña no habría merecido la pena exiliarnos. Todo lo que hacíamos fuera sólo se justificaba si no se podía hacer desde dentro.”

Sales era consciente de que la causa catalana solo podía defenderse desde el país, y no en un exilio que el paso del tiempo convertía en coartada. El escritor tiene muy claro que la distancia propicia el victimismo y que a su vez es una manera de lavarse las manos. Por eso le reprocha a Rodoreda, a veces sutilmente, y otras más beligerante, que no vuelva para trabajar desde Cataluña. Cuando ella se queja de la mediocridad imperante de ciertos sectores literarios, él siempre aprovecha para recriminarle que esté fuera: “Si os pensáis que yo no tengo también ganas de cantárselas claras a cuatro pedantes… pero no es el momento, créeme. El país está pasando una situación muy delicada, desde fuera no os dais cuenta. Yo, mientras vivía fuera, tampoco me daba cuenta”, escribe en 1961.

Sales era consciente de que la causa catalana solo podía defenderse desde el país, y no en un exilio que el paso del tiempo convertía en coartada

Lo mismo opina de Armand Obiols, a quien le reprocha que se queje desde el exilio: “¿Qué hace Obiols en el extranjero? Es una voz que pierde el país –¡y después se queja de que aquí solo se oyen espinassos, pedrolos, capmanys y sarsanedes! ¿Es que no sospecháis hasta qué punto estoy de acuerdo con él y contigo, pero que cosas así no se pueden decir ahora en público, a causa de la desmoralización que causaríamos entre las diez mil familias fieles? La única manera eficaz de combatir la literatura mediocre es hacer que aparezca buena literatura y que el mismo público acabe distinguiendo”. Dos años más tarde, el reproche se convierte en petición: “Me gustaría mucho que volvierais. En el extranjero, y perdonadme la franqueza, los catalanes no hacemos gran cosa, y en cambio aquí sí que podemos hacer alguna. La batalla es aquí, no en Ginebra, ni en París ni en México. Cuando acabó la guerra mundial tendríamos que haber vuelto todos, a seguir la lucha en el único lugar del mundo donde tenía sentido”.

Sales tenía muy claro que, no pudiendo luchar de otra manera por su país, lo haría a través de su editorial, El Club dels Novel·listes, proyecto al que dedicaría su vida. Lo hizo al lado de su esposa, Núria Folch, muy presente en el epistolario, como un eco que supervisa y coordina el trabajo de Sales. En 1961, cuando Rodoreda le escribe por si le interesa publicar La plaça del Diamant, rechazada por el jurado del premi Sant Jordi –es su primer intercambio de cartas–, Sales le cuenta que la pretensión de su editorial es huir del floralismo (la tradición dels Jocs Florals catalana, asociada a la Renaixença y a una concepción literaria que el editor juzgaba anticuada). Sales trabajará para mejorar la calidad de la literatura catalana, para convencer a la gente de que una buena literatura no es lo mismo que una victoria deportiva: “A un cierto público le gusta que la literatura catalana tenga genios de la misma forma que les gusta que gane el Barça”. Sales concebía su trabajo como una empresa de resistencia: “Me sentía mucho más feliz en la guerra –escribe en 1964–, donde podíamos creer que servíamos a Cataluña sin hacer otra cosa que lanzar y recibir cañonazos, cosa al fin y al cabo bien sencilla”.

Su editorial será, por lo tanto, una manera práctica de demostrar qué ha aportado él a su país, aunque en momentos de tristeza siempre dudará de su empresa: “Veo demasiado claro que haciendo libros, hasta haciéndolos bien y con éxito, no hacemos nada; lo que tendríamos que hacer es cañones, metralletas, bombas atómicas y tanques”. Pero, a pesar de sus desánimos, Sales sabe que está haciendo algo importante. En 1974 escribe: “En esta época tan triste que nos ha tocado vivir, quizás la más triste de todas las que ha conocido esta tierra tan desgraciada que es la nuestra, nada mejor podrías hacer que enriquecer nuestra literatura con novelas de primer orden, que el día de mañana serán contempladas de la misma forma que otros monumentos de nuestra lengua. Ya que no podemos combatir en ningún otro frente, al menos en este habremos disparado cañonazos tan sonados como La plaça del diamant, El Carrer de les Camèlies y Mirall trencat.

Sales se refugiará en la cultura porque la guerra y la política le habían fallado, y porque consideraba que era un ideal honesto y elevado dedicarse a editar libros que explicaran Cataluña al mundo. De esta manera se entiende mejor la ilusión que le hacen las sufridas traducciones rodoredianas, que para él son a la vez una victoria para la escritora y un triunfo de su país. También Rodoreda concibe sus libros como algo más que un proyecto artístico. Por eso le escribirá en 1964: “Más vale vender 100.000 ejemplares en Cataluña que 1.000.000 en el extranjero”.

Esta concepción patriótica es la que explica que durante el tímido bienestar editorial de los años 70, Sales no dude ni un segundo en rechazar la propuesta de Lara de vender su editorial a Planeta. “Una colección catalana solo se sostiene, como los hechos han demostrado tantas veces –escribe a Rodoreda–, cuando hay alguien que lo hace por principio, sin esperar ninguna satisfacción fuera del patriotismo. Cuando lo intenta alguien que solo se mueve por espíritu de negocio, la cosa no dura más allá de un par de años.” Lo cierto es que Sales consiguió hacer de su editorial un buen negocio –con algunos altibajos–, pero estaba convencido de que las dificultades de editar en catalán eran tan grandes que si no era un proyecto de alguien que amara la causa no podía salir bien. “El Club no es un negocio –escribe en 1971–, es una manera (una posible) de combatir por Cataluña; cerrarlo sería cobardía.”

Sales se refugiará en la cultura porque la guerra y la política le habían fallado, y porque consideraba que era un ideal honesto y elevado dedicarse a editar libros que explicaran Cataluña al mundo

De aquí que su convicción catalanista chocara con el papel de los editores catalanes en lengua castellana, un debate que ocupa buena parte del epistolario y que preocupa sobre todo a Sales. Y le preocupa a él porque es de los pocos catalanistas que vive de primera mano los años duros del franquismo en plena Barcelona. Sales no huye ni se va a ningún sitio, se queda en la ciudad y aguanta el horror que le supone ver cómo el mundo cultural que él conocía desaparece sin que pueda remediarlo. El testimonio de estas cartas pone en evidencia que la convivencia entre las dos lenguas y las dos tradiciones no ha existido nunca en armonía.

El escritor Enric Vila explica, en una conferencia sobre Sales, que la Barcelona donde vivía el editor era “una ciudad donde franquistas y antifranquistas estaban de acuerdo en dar por muerta la lengua catalana –dice–, al menos como lengua de una cultura capaz de influir en el mundo, capaz de educar hombres hechos y derechos y de dar figuras con proyección internacional”. Sales no se entiende tampoco con el catalanismo más clandestino, que es cada vez más puritano, más precavido y más reducido; un catalanismo que vive de la queja y que se esconde escribiendo en una lengua cada vez más desconectada de los lectores en nombre de ese elitismo que Sales tanto criticará. “El catalanismo clandestino –concluye Vila– es cómplice involuntario del genocidio cultural.” Las cartas escritas durante el franquismo cuadran con estas tesis, desde las críticas a los sectores catalanistas que reivindican un país de mártires hasta el desprecio a unos catalanes serviles que han renunciado a su lengua.

Sales tiene la ambición de hacer una editorial digna en catalán, con proyección internacional. Lo hace trabajando en unas condiciones precarias, conviviendo con la prohibición del catalán y enfrentándose a la censura previa. “Nuestros queridos compatricios no se dan cuenta de las dificultades que representa para los escritores esto de escribir en una lengua que ni los mismos que la hablan quieren leer”, reprochará Sales en 1961.

El editor criticará muy duramente a los editores catalanes que publican en castellano, no por su trabajo, sino por el gesto cómplice de mirar hacia otro lado y dar por buenas las condiciones de menosprecio a las que se somete la cultura catalana. “Los hijos de mala madre que son los editores catalanes en castellano, ya que son quienes por naturaleza tendrían que hacer de altavoz de los libros catalanes interesantes sacando la edición castellana al mercado español y americano […] pero nuestros compatriotas que editan en castellano parecen haber jurado no publicar nunca nada traducido del catalán”, se quejaba Sales a Rodoreda en 1963, mientras discutían para conseguir traducir La plaça del Diamant al castellano.

Desde esta perspectiva se entiende su fijación contra Destino –que “ha hecho más daño que piedra seca”–, contra Seix Barral o contra Gustavo Gili; aunque como editor se entenderá con ellos en varios momentos de su carrera. Desde esta perspectiva también se entiende que él sea el primero en celebrar, el año 1967, la idea de Lara de crear un premio de novela en catalán: “De Lara se habla como un castellano que se ha establecido en Barcelona como en un país conquistado, pero lo cierto es que esta idea (que se agradece tanto, porque puede estimular a los pobres novelistas catalanes) la habrían podido tener hace ya tiempo los grandes catalanistas de Destino, y ha tenido que ser ‘el pirata castellano’ de Lara quien la tuviera. Los grandes catalanistas de Destino no son más que unos grandísimos hijos… de padre desconocido”.

Los dos escritores están de acuerdo en que cualquier intento de fingir concordia o normalidad es, como dirá Rodoreda en 1981, “una payasada”. Cuando el editor Castellet se erigía como puente entre las dos literaturas y, por lo tanto, entre las dos culturas, Sales escribe a la escritora esta anécdota: “Es tan cierto que el diálogo castellanos-catalanes es una payasada como dices en tu carta, que en un cierto momento el payaso máximo, o sea Castellet, se soltó diciendo que se había sacrificado tanto y tanto por Cataluña y por Castilla y por la convivencia entre unos y otros, y había recibido tantos desengaños y tantas heridas, que le venían ganas de irse a París y no volver nunca más. Decía el diario Avui que entre los presentes empezaron a recoger firmas para una petición dirigida a Castellet para que realmente se fuera a París para no volver”.

Sales no solo se siente desplazado por unos catalanes que trabajan para aniquilar la cultura que él lucha por defender, también se siente solo entre los suyos. Los dos –Rodoreda y él– se mantendrán siempre –incluso a finales de los setenta, cuando Rodoreda fue ganando una merecida fama– un poco aislados de su propia tradición. Y no ocurre por soberbia ni por vanidad, sino porque les une una concepción distinta de la que defendía la idea de cultura catalana imperante.

Por ejemplo, una de las dificultades con las que se encontró Sales como editor es su propio público. Sabiendo que se dirigía a una audiencia muy reducida, de tendencia catalanista por militancia –lo que él llama “las 10.000 familias” que compran libros en catalán–, se queja de que la política siempre eclipsa la literatura. Lo vemos en esta carta de 1964: “Nuestro público es demasiado ingenuo todavía y solo entiende eso de ‘buenos o malos’. Por eso podemos embestir contra la prensa actual, castellana y fascista, o contra los premios Nadal, ídem, porque nuestro público admite que estos son los malos. Pero hacerles entender que los premios catalanes alguna vez pueden no ser buenos es demasiado difícil. O al menos no he sabido encontrar la manera de decirlo sin ofender la virginal inocencia de los catalanistas de buena fe”. Seguirán teniendo los mismos debates unas décadas más tarde, cuando Josep Pla genere una polémica tras ganar el Premio de la Crítica en 1979 entre acusaciones de franquista. “A mí me empieza a dar pena –escribe Rodoreda–, con tantos franquistas que hay que han abandonado… pero él no es político y no tiene ningún partido que lo defienda.”

Ambos –Rodereda y Sales– tienen el convencimiento de que el franquismo y la dictadura lo oscurecen todo, y la secreta esperanza de que sea así. Y creen que cuando el régimen sea historia podrán emprender frontalmente esa batalla interna que tantas ganas tienen de ganar. No saben todavía que la supuesta democracia les llegará demasiado tarde, cuando estén más cansados y desengañados, cuando prefieran administrar sus victorias con resignación que seguir dando guerra.

No saben todavía que la supuesta democracia les llegará demasiado tarde, cuando estén más cansados y desengañados, cuando prefieran administrar sus victorias con resignación que seguir dando guerra

En 1975 Rodoreda presenta Mirall trencat. La escritora tiene sesenta y siete años y su fama crece. Hablan de presentar el libro en la librería Ona, y Sales la convence para que haga un discurso político. Ella se resiste, no porque no quiera exponer sus ideas sino porque teme ser malinterpretada. Sales le escribe diciendo que su opinión cuenta ahora más que nunca, que el momento es delicado y sus palabras serán muy oportunas. “Hoy hay gente que escribe y publica en catalán y al mismo tiempo es de un botiflerisme resignado y servil que da asco. El simple hecho de escribir en catalán no demuestra nada en este sentido. Que expongas tu posición en este problema que es capital no sería para nada superfluo.”

Es precisamente a mediados de los 70 cuando se aprecia un cambio de tono en el epistolario. Es también a mediados de los 70 cuando el exilio queda en la memoria colectiva como una idea enterrada en el pasado. Sales y Rodoreda están cansados y, sí, un poco desanimados con el panorama. La llegada de la democracia no es como ellos esperaban. “La cuesta que tenemos que remontar es muy empinada porque hemos caído muy bajo. El mundo no se interesa por los vencidos –escribe Sales en el 73–. Pero estamos en el baile y tenemos que bailar, hemos nacido catalanes y catalanes moriremos.”

Él duda en algún momento de la utilidad de su obra y su trabajo, en cambio ella está satisfecha y convencida de lo que ha conseguido con sus libros. De él conservamos muchas más cartas, con lo cual podemos seguir mejor los altibajos de sus esperanzas y sus sentimientos; mientras que hay años en que se conservan tan pocas cartas de Rodoreda que ésta se nos presenta casi como una interlocutora fantasma. Sabemos que se aisló del mundo en 1971, cuando muere su amante Armand Obiols, un golpe que le costará mucho superar. A finales de la década volverá definitivamente a Cataluña y se instalará en Romanyà de la Selva, donde se consuela con un jardín que la mantiene ocupada la mayor parte del día.

En 1977, Sales escribe el que será su desagradable baño de realidad, que marcará la tónica de las cartas hasta la muerte de los dos en 1983: “Durante cuarenta años, o sea, mientras ha habido Franco –escribe él–, la sensación de sostener una resistencia contra una tiranía nos aguantaba. Ahora la tiranía ya no está, ya no nos podemos hacer la ilusión de que si no salen diarios catalanes estupendos es porque nos prohíben hacerlos. Ahora ya no prohíben nada y todo lo que somos capaces de hacer es el diari Avui”.

Los dos se darán cuenta de que las consecuencias de cuarenta años de dictadura dañan directamente el núcleo de lo que ellos habían querido preservar. Las ideas que defendían han quedado inservibles en una supuesta recuperación democrática que ha dejado un país totalmente distinto del que ellos conocían antes de la guerra. Viendo este panorama, a los dos les vendrán ganas de dejar la batalla y confiar en tiempos mejores. Es importante entender este desencanto, que viene de no poder recuperar un mundo pasado. En 1977, Sales se lamenta de la mediocridad del presidente Tarradellas, del que siempre escribirá con desprecio resignado. “Le esperamos sin ningún entusiasmo –escribe–, pero pienso en la ilusión y el entusiasmo del 14 de abril […] y me digo que quién sabe si ahora que empezamos sin entusiasmo ni ilusiones la cosa irá de primera”.

Esta falta de entusiasmo se percibirá también en la publicación de dos de sus respectivos libros: Quanta, quanta guerra, de Rodoreda, y Cartes a Màrius Torres, de Sales. Los dos son libros que hablan de la guerra y su contexto, y los dos se venden mucho menos de lo previsto. Son pocos los que están dispuestos a interesarse sobre los horrores de la guerra. La gente quiere mirar hacia el futuro, dejar una época atrás, aunque eso signifique mirar hacia otro lado en ciertos temas.

Es lo que les pasará con la idea del exilio. En el año 82, que jalona el final de la transición española, los dos escritores ven cómo el exilio y el aislamiento han marcado profundamente la cultura catalana del último siglo, y que no se ha sabido explicar bien. El exilio queda digerido sin que haya una clara consciencia de cómo la experiencia del aislamiento y el abandono forzado marca a los que la sufren. “¿Es que habíamos soñado que en este país había una Veu de Catalunya, una Publicitat, un Matí, un Mirador?”, se lamenta Sales echando de menos los periódicos y revistas de los años 30. Y es que tan lejos ha quedado su mundo que lo perciben como eso mismo: un sueño.

En el año 82, que jalona el final de la transición española, los dos escritores ven cómo el exilio y el aislamiento han marcado profundamente la cultura catalana del último siglo, y que no se ha sabido explicar bien

En 1976, Sales está desolado con la situación: “A mi me sostiene únicamente la esperanza –escribirá ese mismo año– de que un buen día aparecerá el gran dirigente (el nuevo Prat de la Riba o el nuevo Cambó) capaz de sacar el carro de la pobre Cataluña del barranco donde se encuentra, pero por ahora no soy capaz de verlo. Y eso que dirigentes no nos faltan, han salido como setas después de la lluvia, ya casi tenemos tantos como poetas”.

El temor de Sales es que ya no sea posible volver a esa Cataluña monolingüe y culta que él pretende haber conocido: la llegada de la inmigración, “la invasión charnega”, amenaza con cargarse su idea de país para convertirse en un agregado español irreconocible. Sales ve la inmigración como el principal problema político del país, porque, “si no se sabe poner un remedio, los esfuerzos de un siglo y medio de Renaixença habrán sido en vano”. Su fijación le viene de su preocupación por la lengua: si en Cataluña ya nadie habla catalán, eso significa que su país desaparecerá: “¿Cómo podrá subsistir una literatura en una lengua que no tiene un pueblo que la hable? Si no se encuentra remedio para la invasión, Cataluña está perdida”.

Sales no ve nada extraño en su deseo de ver una Cataluña monolingüe: es su horizonte de normalidad, tal como él lo vivió antes de la guerra. De hecho, cree que reivindicar lo contrario sería perjudicar seriamente su propio país. Más que supremacismo, es supervivencia. Sales cree que entre la inmigración y las generaciones que se han criado bajo el franquismo cualquier resto de catalanidad ha sido borrado y, además, no hay ningún político que se atreva a afrontar esta realidad. Quizá porque estaban de acuerdo en eso, Mercè Rodoreda le escribe, tras la victoria de Jordi Pujol en 1980: “el milagro ha empezado”.

En los tres años que ocupa el epistolario antes de la muerte de los dos, en el año 83, viven de cerca el intento de golpe de Estado. Son ya espectadores de la historia, y prefieren una calma incómoda y falsa a un descalabro mayor. Sales elogia al rey por su destreza para frenar el caos, y elogia también a Pujol por saber parar los pies a los sindicalistas, porque “si en vez de Pujol en la Generalitat hubiera habido un Companys, ya estaríamos otra vez en las mismas”. Rodoreda, a su vez, se lamentaba de las tomaduras de pelo del Gobierno español cuando Felipe González dijo que entre él y la UCD podían cambiar la Constitución: “Todos son iguales –escribe–, al menos Franco no engañaba. Estos de ahora dicen que te darán un caramelo y te lo dan envenenado”.

Sus cartas acaban del mismo modo que sus vidas, con una satisfacción resignada. Rodoreda escribe en 1981 que está tranquila de haber renunciado a una intervención en el Parlament por la Diada porque siente que está demasiado desconectada: “Pronto no podremos nombrar Cataluña. Tendremos que decir el país a tantos kilómetros de Madrid. Pronto tendremos que ir con la cabeza tocando al suelo y señalados con el dedo porque nacimos catalanes. Pronto tendremos que llevar los libros a censura o dedicarlos a egregios muertos de España”.

Son dos personajes con una fuerza enorme, que no se dejaron tumbar por las circunstancias cuando lo más fácil era dejarse caer

Este epistolario muestra dos décadas de cartas que marcan unos años intensísimos, que coinciden con el apogeo de la vida de dos personalidades extraordinarias. Son dos personajes con una fuerza enorme, que no se dejaron tumbar por las circunstancias cuando lo más fácil era dejarse caer. “Nuestro consuelo será pensar que habremos hecho por nuestro desventurado país lo mejor que podíamos y sabíamos –escribe Sales en 1976–. Durante los años quizás más tristes de su historia apareció La plaça del Diamant, y era como un milagro […] Si aguantamos a lo largo de tantos años, cuando todo nos iba en contra, bien podremos continuar aguantando hasta el final, aunque el panorama político sea tan desesperanzador y mediocre”.

Sales y Rodoreda se comprometieron con su propia idea del mundo e intentaron llevarla a la práctica hasta las últimas consecuencias. Ella lo hizo a través de sus libros, él con su proyecto editorial y su gran novela Incerta glòria. Lo revelador de estas cartas es que ilustran los mismos debates, los mismos problemas y las idénticas preocupaciones que seguimos teniendo hoy. Estas ideas se han querido presentar como relato de una época, se han querido entender como un ejemplo concreto y aislado que no sirve fuera de su contexto.

Pero si estas cartas tienen un renovado interés después de la crisis política de estos últimos meses es porque demuestran que sus ideas sobrepasan su época y su contexto y que van al núcleo de muchos problemas de la cultura catalana. Unos problemas que siguen sin resolver porque no siempre nos interesa recordar que existen. Si de algo nos sirve este epistolario es para recordarnos que hay temas que, aunque se intenten blanquear o disimular, siempre acaban volviendo.

CTXT está produciendo el documental 'La izquierda en la era Trump'. Haz tu donación y conviértete en coproductor. Tendrás acceso gratuito a El Saloncito durante un mes.

Autora >

Marina Porras Martí

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí