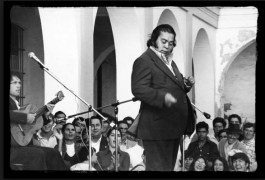

Sufi in deep trance.

Studio ZakiEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.

Los diálogos entre las músicas de origen oriental y el flamenco han sido un tema de interés para varios cantaores y artistas de este arte. Uno de ellos fue Juan Peña 'El Lebrijano', que en 1985 grabó el álbum Encuentros junto con la orquesta andalusí de Tánger. Otro trabajo suyo, anterior y aún más emblemático en la discografía flamenca, fue Persecución (1976). Aquí, el cantaor de Lebrija ahonda en el dolor inmemorial que arrastra el pueblo gitano desde que empezaron a ser perseguidos o directamente expulsados de la península.

Las primeras leyes contra el pueblo romaní se decretaron en 1499 bajo el reinado de los Reyes Católicos. Junto con los gitanos, fueron condenadas al desarraigo todos aquellos que no se adhirieran a lo que entonces comenzaba a ser el elemento identitario de lo hispano: el catolicismo y la lengua castellana.

En palabras de Antonio Manuel, autor de Arqueología de lo jondo, es este “el momento en el que para ser español, aunque aún no exista en sentido técnico esa palabra, hay que rezar de rodillas y hablar en castellano. Entonces se produce una persecución de lo distinto, ya sea de pellejo adentro o de pellejo afuera, y se persigue a judíos y a musulmanes, a negros y a gitanos. Con todo, tras ese magma, en la península se van conservando las tradiciones musicales y espirituales que cada una de estas comunidades tenían, pero también se va olvidando el código fuente que utilizaban”.

La palabra: una pieza más del mosaico

El flamenco, según el escritor cordobés, “nace precisamente de quienes se quedan y quienes incorporan el trauma y el dolor a las expresiones musicales anteriores”, independientemente de que ahora, en lugar de hablar árabe, hebreo o caló, comenzaran a hablar castellano porque las lenguas que hablaban fueron prohibidas. También, insiste, hay que recordar que este proceso “es un tránsito que comienza con el progresivo exterminio de la diferencia”, es decir, “no se produce en un momento concreto”.

La historiografía oficial española está escrita sobre las bases de la homegeneización y la extranjerización de todo elemento ajeno. Y la flamencología, que bebe en gran parte de este relato, a menudo ignora este origen del cante jondo y sitúa su nacimiento en los siglos XVIII y XIX, cuando aparecen las primeras documentaciones escritas.

En sus investigaciones sobre el origen de este arte, a los dos últimos siglos de documentación escrita, labor que reconoce a la flamencología, este autor pretende añadir “una pieza más al mosaico viajando al origen de los nombres de las expresiones musicales del flamenco”. El punto de enfoque lo pone en el análisis de la memoria y en la transmisión oral y en su metodología, holística, utiliza herramientas de la antropología, la sociología, la lingüística o la etimología.

Uno de los numerosos ejemplos de esta memoria cultural, musical y religiosa que ha guardado en formol el flamenco desde la época andalusí es la raíz de los nombres de la mayoría de los palos flamencos.

“Si escuchas una llamada a la oración y la comparas con una soleá descubres que la identidad es mimética. Y si a eso le añades que 'oración' en árabe es salá y que en plural es salawá, tenemos que 'cantar por salawá' (es decir, 'cantar por soleares') es 'cantar por oraciones'.”

Otro caso es el de la seguirilla, que “viene del árabe sikirya (borrachera, éxtasis) y es el palo madre por excelencia, es el haiku andaluz. La seguirilla es el palo que representa la expresión sufí y la religiosidad popular más jonda. Un palo ebrio por dentro, pero sobrio por fuera.”

[Fragmento de la seguirilla extraído de este vídeo, en el que se suceden cantaores interpretando varios cantes de los que Antonio Manuel analiza el origen.]

La espiritualidad popular

A través del estudio de la algarabía, la lengua de al-andalus, independiente de qué religión profesara quien la hablara, podemos ahondar en las diversas formas de religiosidad popular en la el período andalusí. A la lengua van ligadas también la religiosidad y la musicalidad, como la judeo-sefardí u otras pre-andalusíes, pero en cualquier caso “todas ellas son musicalidades andalusíes unidas con la más importante por hegemónica, que es la espiritualidad, ya sea litúrgica musulmana o bien sufí musulmana”, apunta Antonio Manuel.

La espiritualidad sufí, por su parte, es una práctica mística, una forma más de entender la trascendencia, que en el sufismo se corresponde con una práctica mística que toma elementos del islam.

Majid Javadi, músico sufí de origen iraní afincado en Madrid, cuando es preguntado sobre el origen de su práctica religiosa y musical, que para él son inseparables, no responde con una fecha en el calendario, sino con el significado y el origen de las palabras que la nombran.

“El origen de la palabra sufí viene del griego sofia [pausa larga]. Para nosotros los místicos, ya sea hindú, budista, islámico o cristiano, nuestra máxima es la búsqueda de la verdad a través de la shenagt, que significa para conocimiento y sabiduría.”

Procedente de Hamedân, salió de Irán en 1986 y pasó por varios países antes de instalarse en Madrid. “Yo salía de mi país para mejorar. En nuestro misticismo hay que viajar, porque viajar ayuda mucho para conocerse a sí mismo.” También habla sobre la persecución histórica de los sufíes una vez establecido políticamente el “islam duro”, unos 400 años después del profeta Mahoma.

“Los iraníes tienen su idioma, el persa, y tienen sus religiones y tradiciones. Y luego vienen los árabes e imponen su lengua y su religión. Este islam duro dice que tenemos que hablar, escribir y rezar en árabe. ¿Cómo voy a rezar en árabe si no lo entiendo? Todo es mentira. Hay muchísimos musulmanes que no saben lo que dicen, solo repiten.”

Cuando habla de música explica sonriendo que “es un gran elemento para los místicos”, una vía de acceso a la trascendencia, porque “otro elemento fundamental del rito místico sufí es hacer samâh (entrar en trance) y la música te hace bailar y te hace conectar para tener el máximo de energía. El giro, por ejemplo, es una técnica de danza sufí. Otro tipo de técnica es el zekr (mantra), en el que a través de la repetición, por ejemplo cantando, también se llega al trance.”

[En este vídeo, un encuentro entre músicos flamencos y sufíes, aparece la danza sufí del giro junto con el baile flamenco, y músicos flamencos junto con sufíes]

Cuando habla de flamenco, Majid menciona a “maestro Jorge Pardo” y otros artistas flamencos que se han subido con él al escenario. Inmediatamente después se remonta a Lorca, “el primer flamenco porque lo documenta” y a Ziryab, el músico de origen persa que llegó a Córdoba en la época andalusí de los Omeya, 12 siglos antes del nacimiento del poeta granadino. Esta alineación en el tiempo de dos figuras tan separadas cronológicamente en la historia cobra sentido gracias a “lo fundamental en el sufismo”, el Hâl (el presente, el estado), o lo que es lo mismo, la medición del tiempo como en el trance, en un eje vertical, hacia arriba.

Buscando esta especificidad sufí de la trascendencia dentro de las expresiones del flamenco, Antonio Manuel observa otra realidad encriptada, en este caso una especialmente genuina y para muchos inefable:

“Duende en árabe es tarab. Y no solo palos como los tarantos vienen de ahí, sino que todas las invocaciones al duende (a la trascendencia) en los comienzos, como el 'tará tará tará', no son más que una prueba más de la importancia de la religiosidad popular y la influencia mística en el flamenco.”

-------------------

@helvetiafocca

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...

Autor >

Javier Roma

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí