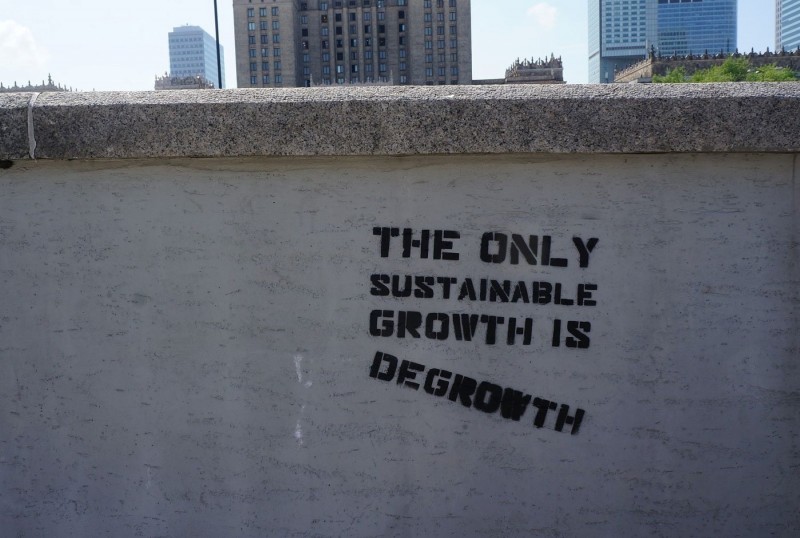

El único crecimiento sostenible es el decrecimiento.

kamiel79En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Los sistemas de producción y consumo característicos de las economías capitalistas llevan asociado un enorme impacto ambiental que está amenazando la integridad ecológica de la biosfera a través de problemas crecientes como el cambio climático, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales o el declive generalizado de la biodiversidad. Ante una realidad como esta, se torna urgente reflexionar sobre la viabilidad ecológica y social del modelo de desarrollo desplegado, fundamentalmente, por los países ricos, así como sobre sus principales propuestas y estrategias para solventar la crisis de sostenibilidad en curso.

La humanidad frente a los límites planetarios

Durante el último medio siglo, el mundo se ha visto drásticamente alterado fruto, fundamentalmente, de una expansión sin precedentes del consumo y del comercio global, acompañados de un enorme aumento de la población humana y de un crecimiento urbanístico sin precedentes. Como consecuencia de ello, numerosos problemas ambientales han emergido con fuerza siguiendo una acelerada tendencia de empeoramiento cuya afección podría comprometer el porvenir de la humanidad en las próximas décadas. Las concentraciones atmosféricas de CO2 han superado ya las 400 ppm, haciendo cada vez más probable que el clima de la Tierra experimente durante el presente siglo un aumento superior a los 3 °C. Si no se remedia, en los años venideros nos enfrentaremos a la pérdida total del hielo marino al tiempo que sufriremos olas de calor, sequías y tormentas cada vez más violentas y recurrentes que podrían hacer inhabitable gran parte del planeta. Y mientras tanto, la pérdida de biodiversidad cabalga veloz hacia la sexta gran extinción masiva de especies de toda la historia de la Tierra. Tal y como sentencian algunas investigaciones, la biosfera podría estar cruzando ya, de facto, un umbral de cambio crítico, abrupto e irreversible como resultado de la influencia humana.

La biosfera podría estar cruzando ya, de facto, un umbral de cambio crítico, abrupto e irreversible como resultado de la influencia humana

Frente a un contexto como este, resulta esencial identificar cuáles son las verdaderas causas de tal situación; sobre todo si aspiramos a poder revertirla antes de que sea demasiado tarde. Aunque es cierto que durante los últimos años han mejorado algunos indicadores ambientales (a escalas fundamentalmente locales), los datos científicos muestran de modo contundente que la mayor parte del crecimiento experimentado por la economía global desde mediados del pasado siglo ha tenido lugar a costa del deterioro ecológico del planeta. Es crucial reconocer, de esta forma, que los sistemas biofísicos de la Tierra responden de forma paralela a los cambios que los humanos vayamos realizando previamente sobre el sistema socioeconómico mundial. Esto significa que las alteraciones que los científicos vienen registrando desde hace años sobre el estado y funcionamiento de la biosfera (véase, por ejemplo, el cambio climático o la pérdida generalizada de biodiversidad) son en realidad las respuestas fisicoquímicas y biológicas que la atmósfera y los ecosistemas reflejan ante los cambios que, previamente, hemos ido impulsando los seres humanos a través, entre otras cosas, de una demanda creciente de agua, madera, alimentos, minerales y combustibles fósiles. Las verdaderas causas de la emergencia planetaria en la que nos encontramos se hallan por tanto en el modelo de desarrollo socioeconómico dominante; un modelo que, organizado en torno a la expansión perpetua y a la búsqueda constante de riqueza material, está empujándonos aceleradamente a traspasar muchos de los umbrales ecológicos que el Sistema Tierra puede tolerar sin sufrir daños fatídicos e irreversibles en su estructura y funcionamiento.

Esta situación de creciente insostenibilidad, junto al hecho de que la Tierra es un lugar finito sujeto a restricciones biofísicas infranqueables, pone sobre la mesa una realidad incontestable: el aumento en el consumo per cápita de recursos naturales de una población en constante crecimiento no puede sostenerse de forma indefinida en el tiempo sin acabar chocando con los límites ecológicos del planeta. Y según parece vamos directos hacia tal colisión. A tenor de lo que concluye un trabajo recientemente publicado en la revista Nature, en base a las actuales tasas de consumo de recursos y de crecimiento tecnológico, la humanidad tiene a día de hoy una probabilidad de menos del 10% en la estimación más optimista de sobrevivir a la crisis ecológica sin enfrentarse a un colapso catastrófico. Un jugador de ruleta rusa con cinco balas de seis en el tambor de su pistola tendría más posibilidades de sobrevivir que el actual sistema capitalista. Sin embargo, seguimos sin escuchar a la ciencia y acelerando la maquinaria económica y consumista como si no hubiese un mañana.

La falacia del crecimiento verde y sostenible

Tras cinco décadas operando, las políticas internacionales en materia ambiental no están logrando solucionar los principales desafíos socio-ecológicos a los que la humanidad se enfrenta en los complejos albores del siglo XXI. Pese al enorme riesgo que conllevan los problemas ambientales presentes, y a pesar de todas las evidencias científicas existentes al respecto y de los reiterados llamamientos realizados desde la comunidad académica, nuestros gobernantes, líderes y tomadores de decisiones siguen sin actuar. Detener y revertir la crisis ambiental en curso no parece formar parte de las prioridades de casi ningún país, figurando generalmente por detrás de otras preocupaciones políticas como el empleo, la salud, el crecimiento económico o la estabilidad monetaria.

A través de unos enfoques abiertamente materialistas, mercantilistas, economicistas y tecnocráticos, lo cierto es que los organismos internacionales están fracasando en su intento de promover transiciones ecológicas efectivas capaces de resolver el conflicto existente entre el crecimiento de la economía y la conservación de los sistemas ecológicos que soportan la vida en la Tierra. La principal estrategia internacional para solucionar este conflicto está consistiendo en apostar por “desacoplar” el crecimiento económico del uso físico de materiales y energía (y de sus consiguientes impactos ambientales), a través de iniciativas como la economía circular, el crecimiento sostenible, el consumo verde, o los recientemente propuestos Green New Deals. Todas estas propuestas, sin embargo, parten de una premisa incorrecta, pues aspiran a resolver paralelamente y bajo un mismo paquete de medidas (energías renovables, eficiencia energética, reciclaje de materiales, reducción de desechos, revolución digital) la crisis ecológica y climática y la crisis económica y financiera, como si tal cosa fuese posible en un planeta finito de recursos limitados.

Para el ritmo de crecimiento económico que el FMI y el Banco Mundial consideran óptimo (el 3% anual), el tamaño de la economía mundial se duplicaría en sólo 24 años, con la enorme huella ecológica que ello conllevaría

La segunda ley de la termodinámica nos enseña que, por mucho que artificialicemos nuestro entorno, los procesos socioeconómicos siempre serán parte integrante de la biosfera, operando entrópicamente en todas sus etapas materiales. Esto significa que conciliar el crecimiento económico indefinido y la sostenibilidad ecológica es, después de todo, algo imposible. O tenemos crecimiento o tenemos sostenibilidad, pero nunca ambas cosas a la vez y durante periodos de tiempo prolongados, circunscribiéndonos, claro está, a la realidad física de la Tierra. Por más que avance nuestro entendimiento sobre los procesos fisicoquímicos que operan en el Universo, y por mucho que progrese nuestra ciencia y nuestra tecnología, jamás podremos sortear las leyes de la física. Sirva el siguiente ejemplo para ilustrarlo: para el ritmo de crecimiento económico que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial consideran “óptimo” (el 3% anual, aproximadamente), el tamaño de la economía mundial se duplicaría en… ¡sólo 24 años!; con la enorme huella ecológica que ello conllevaría y el consiguiente impacto ambiental añadido que esto tendría sobre el clima y la integridad ecológica de la biosfera. Estos hechos, obviamente, apuntan a la inviabilidad de seguir apostando por cualquier modelo que reproduzca o amplifique las actuales pautas de crecimiento y consumo. La realidad es que incluso porcentajes modestos de crecimiento económico anual conducen, sostenidos en el tiempo, a aumentos exponenciales en las demandas de materiales y energía que soportan dicho crecimiento, convirtiendo así al modelo capitalista en un enemigo declarado de la sostenibilidad ecológica. Seguir apostando por cualquier medida que involucre o contribuya directa o indirectamente a perpetuar el crecimiento económico es a todas luces inviable. Ya nos hemos pasado de frenada; no podemos seguir acelerando.

Desarmando la idea del desacoplamiento

A través de planteamientos centrados en mejorar la eficiencia ecológica del crecimiento económico, los planes de transición ecológica de la mayoría de Gobiernos no están logrando revertir el deterioro ambiental del planeta al no abordar la raíz real del problema, que requeriría articular con valentía y urgencia propuestas basadas en disminuir el tamaño global de la economía y descender los niveles de consumo de buena parte de su población.

Por “desacoplamiento” se entiende aquella situación en la que el crecimiento económico de cualquier país o región se desvincula de los requerimientos de materiales y energía que demanda su modelo económico, así como de los impactos ambientales asociados. La condición necesaria, por tanto, para que se produzca un desacoplamiento económico-ambiental en cualquier país es que su PIB aumente al mismo tiempo que los impactos ambientales ligados a su demanda de recursos y a sus patrones de consumo descienden (desacoplamiento absoluto), o bien que estos impactos y demandas crezcan, pero a un menor ritmo que el aumento del PIB (desacoplamiento relativo). Pues bien, pese a la existencia de contados ejemplos locales de desacoplamiento relativo alcanzados recientemente por algunos países y durante cortos periodos de tiempo, lo cierto es que hasta la fecha no existen evidencias empíricas que permitan hablar de un desacoplamiento absoluto a escala planetaria. A fin de cuentas, lo que los diversos trabajos existentes sobre el desacoplamiento han puesto de manifiesto es que el crecimiento sostenido de la economía no puede ser sostenible al no poder disociarse de las presiones ambientales que éste conlleva. Aceptar esto equivale a reconocer, en esencia, que la economía global no puede seguir creciendo si queremos tener un planeta habitable y un porvenir saludable; equivale a reconocer que la humanidad debe iniciar con premura un proceso de contracción masiva, deliberada y planificada de sus actividades.

Las medidas centradas en la eficiencia deben por consiguiente complementarse con aquellas basadas en la suficiencia, la reducción del consumo, la redistribución de la riqueza, la descentralización de la economía, la prohibición de las actividades nocivas, el establecimiento de moratorias sobre la extracción de recursos, y, en definitiva, con todas aquellas medidas que se enmarcan bajo la corriente del decrecimiento. Tal y como concluye un trabajo reciente publicado en la revista Frontiers in Conservation Science, la gravedad de la situación actual es de tal calibre que requerirá de cambios fundamentales en el capitalismo global, la educación y la igualdad; cambios que incluyen, entre otra cosas, la abolición del crecimiento económico perpetuo, la fijación de precios adecuados a las externalidades, la rápida salida del uso de combustibles fósiles, la regulación estricta de los mercados y de la adquisición de propiedades, el control del lobby empresarial y el empoderamiento de las mujeres.

El papel del comercio internacional en la insostenibilidad ecológica y social

A la hora de afrontar la extralimitación ecológica que supone vivir en el capitalismo, conviene tener claro que no todas las personas, ni todas las sociedades ni todos los países son igualmente responsables de los problemas ambientales que éste genera, siendo los sectores más ricos y desarrollados los principales causantes de ello.

La globalización económica vivida en las últimas décadas ha transformado por completo los patrones internacionales del comercio mundial, modificando los lugares en donde se producen y consumen muchos de los bienes que obtenemos de los ecosistemas y agravando las desigualdades tanto en el propio desarrollo económico como en las consecuentes cargas ambientales. Bajo una realidad como esta, es importante identificar cómo los escasos ejemplos de desacoplamiento relativo alcanzados en los últimos años por algunos países desarrollados se han logrado mayoritariamente gracias a una deslocalización de sus sistemas de producción. Esto es, externalizando las peores consecuencias ambientales y sociales de su modelo económico hacia los países del Sur, en donde es fácil encontrar legislaciones ambientales más laxas así como una mano de obra mucho más barata. Es de este modo como el comercio internacional actual traslada la responsabilidad del deterioro ecológico de los países más desarrollados, que ejercen como consumidores, a los países de menores ingresos, que normalmente actúan como productores.

Es necesario reconocer y denunciar que los países ricos están basando sus modelos de desarrollo en la extracción de capital natural más allá de sus propias fronteras

Así, el hecho de que determinadas economías hayan podido mantener altas tasas de crecimiento económico sin aumentar significativamente la explotación y el deterioro de sus ecosistemas no se explica tanto por una desmaterialización de sus economías, sino más bien por un desplazamiento geográfico de las fuentes de recursos y de los sumideros de residuos hacia los países menos desarrollados. El rastro dejado por elementos clave para el capitalismo como los combustibles fósiles o los minerales dan buena cuenta de ello, pues son mayoritariamente consumidos por países del Norte pese a que su producción procede fundamentalmente de ecosistemas de países del Sur.

Este inmoral mecanismo bajo el cual se articula a día de hoy el comercio internacional hace que la gran riqueza ecológica que muchos países del Sur poseen no se traduzca totalmente en bienestar para sus propios ciudadanos sino, antes bien, en una suerte de sobre-bienestar que, a miles de kilómetros, disfrutan fundamentalmente las clases más pudientes de las naciones desarrolladas. Si de verdad queremos aspirar a un horizonte de sostenibilidad planetaria, es necesario reconocer y denunciar que los países ricos están basando sus modelos de desarrollo en la extracción de capital natural más allá de sus propias fronteras; despreocupándose, la mayoría de las veces, de las consecuencias ambientales, económicas y sociales que dichos comportamientos conllevan sobre las regiones de origen.

Repensar la sostenibilidad global desde la justicia

Pese a las abrumadoras evidencias científicas existentes, las políticas gubernamentales en materia de sostenibilidad, atadas todavía a la fallida retórica del “desarrollo sostenible”, siguen insistiendo en la errada idea de poder conciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad ecológica y social. Al negar la existencia de este conflicto, las concepciones de sostenibilidad promovidas por los países desarrollados están apostando por una peligrosa huida hacia delante que, sin alterar sustancialmente los modus operandi de sus modelos de desarrollo (anclados sin vacile al axioma de la expansión perpetua) y depositando una fe ciega e irracional en la tecnología, nos puede llevar en los próximos lustros hacia un colapso catastrófico de proporciones planetarias.

En un planeta finito y de recursos limitados ningún país podrá aspirar al crecimiento perpetuo de su economía, vengan de donde vengan los recursos

El mundo precisa con urgencia de un cambio radical en las políticas internacionales de sostenibilidad que sea capaz de aceptar y abordar sistémicamente las raíces económicas del deterioro ecológico y social. Para promover transiciones reales hacia la sostenibilidad deberán superarse numerosas barreras culturales, económicas y políticas que permitan visibilizar a todas las escalas la inviabilidad socio-ecológica del capitalismo. Y esto deberá suceder, fundamentalmente, en las sociedades más desarrolladas, pues es el consumo de los ricos el factor más determinante y el acelerador más fuerte del aumento de los impactos ambientales y sociales en todo el mundo.

Durante los próximos años tendremos que avanzar hacia un decrecimiento de las economías del Norte en favor de una reorganización justa y sostenible del sistema económico mundial. Tal cambio implicará reconocer que en un planeta finito y de recursos limitados ningún país podrá aspirar al crecimiento perpetuo de su economía, vengan de donde vengan los recursos que posibilitan tal crecimiento. Estamos todos en el mismo barco, y los grandes problemas ambientales y sociales que padecemos y padeceremos son globales y están interconectados. Las soluciones, por tanto, han de ser planetarias y coordinadas, y estar orientadas hacia la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el bienestar de toda la humanidad.

--------------

Una versión anterior y más extensa de este artículo fue recientemente publicada en el Informe sobre Sostenibilidad en España 2021 de la Fundación Alternativas. El autor ha revisado y actualizado el texto para su publicación en CTXT.

Mateo Aguado Caso es Investigador del Laboratorio de Socio-Ecosistemas del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.

Los sistemas de producción y consumo característicos de las economías capitalistas llevan asociado un enorme impacto ambiental que está amenazando la integridad ecológica de la biosfera a través de problemas crecientes como el cambio climático, la contaminación, el agotamiento de los recursos naturales o el...

Autor >

Mateo Aguado Caso

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí