Justa Montero, durante una entrevista sobre el 8-M.

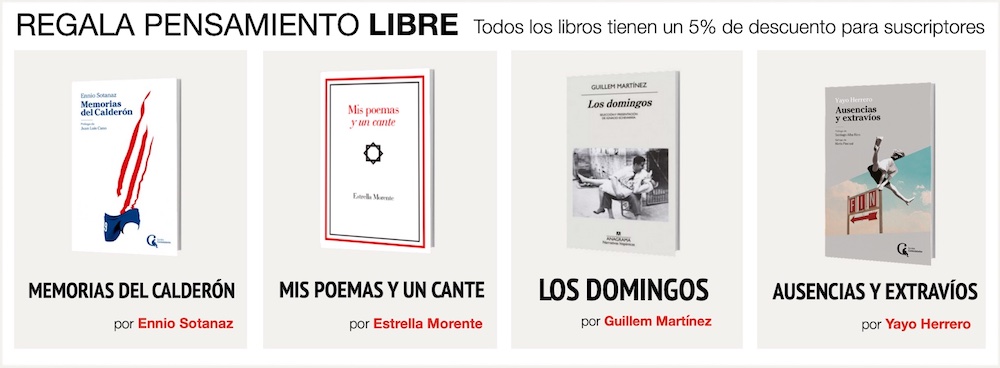

HacialahuelgafeministaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

María Rosón: Buenas tardes. Estamos aquí con Justa Montero, una militante de los feminismos en el Estado español de largo recorrido, que además tiene todo un proyecto de articulación del feminismo con las luchas por la justicia social.

Justa Montero: Hola, María y Maite, encantada. Qué gusto pasar esta tarde charlando, y qué bien que estéis haciendo este proyecto.

Maite Garbayo-Maeztu: Un placer para nosotras estar aquí. Queríamos arrancar con la idea de este número de Re-visiones, que está centrado en las revueltas y las resistencias feministas. Queríamos preguntarte por cuál es tu experiencia, tu recorrido como activista dentro de los feminismos en el Estado español, y cómo entenderías la cuestión de las resistencias feministas. Hablábamos de las diferencias que podrían existir entre resistencias y revueltas. Decíamos que, a veces, la revuelta es algo más vistoso o que se ha relacionado más con una forma masculina de lucha, de militancia, y nos interesaba incorporar la idea de resistencia, porque muchas veces “la política” que han hecho las mujeres, ha tenido más que ver con ciertas resistencias, desde ciertos lugares particulares.

JM: Bueno, de esto podríamos hablar tantísimo... Como dices, la historia y la vida de las mujeres está llena de ejemplos de ello. Para empezar, cuando se habla de las víctimas del franquismo, muy pocas veces se menciona a las mujeres que estuvieron encerradas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer, que era una institución que en un momento dado llegó a tener novecientos centros, y donde estaban encerradas las mujeres que llamaban “descarriadas”. O sea, las mujeres que se habían rebelado de alguna forma ante cualquier tipo de comportamiento establecido: porque las habían pillado por la calle besándose o porque se habían quedado embarazadas sin estar casadas. Mujeres que, de alguna forma, estaban resistiendo al franquismo, a las normas imperantes. Así, podríamos construir un hilo que explicara la conformación de la lucha feminista. Sí que me parece interesante señalar cómo el movimiento feminista desde el inicio, hacia el año 75 –desde el inicio quiere decir cuando empieza a expresarse públicamente, nunca hay un inicio que dice: “ahora es cuando empieza”–, señaló esto muy claramente cuando en la lucha por la amnistía el movimiento dijo que la amnistía tenía que ser amnistía también para lo que se llamaban “los delitos específicos de las mujeres”.

Mujeres que estaban en la cárcel por, como se decía entonces, haber cometido adulterio –que ya sólo la palabra tiene lo suyo–, o por haber abortado, o por haber ejercido la prostitución. Entonces, esa idea de mujeres que se han saltado y se han enfrentado a las normas tiene que ver también con una reivindicación política y, por lo tanto, se exigía la amnistía para los delitos políticos tradicionales –las mujeres que habían estado por su opinión y por su actividad en partidos o sindicatos– y también para las mujeres por delitos específicos. Esto me parece importante y de mucha actualidad, porque ahora es algo que se tiene que plantear en la Ley de Memoria Democrática: que se reconozcan como víctimas también a estas mujeres. Yo creo que el feminismo va acumulando desde el principio otra forma de entender lo que es lo político y la política. Me parece muy significativo este ejemplo.

MGM: Sí. Yo recuerdo que hubo una lucha desde el feminismo muy fuerte en aquel momento para que la izquierda y los partidos de izquierdas entendieran y reivindicaran que las mujeres presas por delitos específicos eran presas políticas. Y eso no se llega nunca a...

JM: No, no. No se llega. De hecho, hay una diputada que presentó una moción en el Parlamento para que oficialmente se reconociera y no salió aprobada. Pero bueno, luego, como todo esto tiene que ver con la lucha feminista que empieza a haber con mucha fuerza, pues ya se recoge de otra forma. Pero vamos, lo que fue la lucha por la amnistía es un claro ejemplo de lo que tú decías: esas resistencias en situación de dictadura. También son las resistencias que se han ido ejerciendo en el ámbito de las relaciones, en el ámbito de lo privado, en el ámbito de la casa. Está plagado de ejemplos.

MR: En esta idea que estás trayendo de que lo personal es político, que sería uno de los grandes lemas que introduce ese feminismo de los años setenta, de la Transición, nos interesaba también trazar genealogías, que en el monográfico haya un aporte específico en torno a la cuestión de nuestra genealogía, nuestras maneras, nuestras memorias, enfocado a prácticas que pasan por lo material, que pasan por lo visual, que pasan por poner el cuerpo de otras maneras. Bueno, pues queríamos aprovecharnos de tus memorias para esto.

JM: Antes de entrar en lo que me preguntas, hay una cosa bien importante y es que nosotras partimos de cero, es decir, nosotras, hasta pasados unos años, no nos encontramos con lo que hicieron nuestras antecesoras: las mujeres durante la República y, muy particularmente, las mujeres durante los años de la revolución, todo lo que organizaron las Mujeres Libres, que en materia de cambios en la vida cotidiana, en las relaciones, en la educación, eran súper avanzadas. Y, sin embargo, eso quedó totalmente apartado por lo que supuso la dictadura. En ese sentido, es como que nacimos un poco desheredadas de cosas extraordinarias que hicieron las mujeres en otras épocas. En lo que tú dices, de cómo se plasma esa genealogía en imágenes, en formas de hacer, para empezar, estéticamente... cómo íbamos vestidas no tiene nada que ver con cómo vamos ahora. Veníamos de un momento muy conservador a todos los niveles. El feminismo lo que supone es poner todo eso patas arriba y que las mujeres podamos empezar a hablar de todo: del placer sexual. Además, estamos en un contexto de cambio de régimen. Al pasar de una dictadura a un sistema que está por definir, vemos la posibilidad de ponerlo todo patas arriba. Ahí se combinan el reconocimiento de lo que nos ha sido negado y de la fuerza que tenemos. Empiezan cosas muy interesantes, que es todo el recorrido que se hace reclamando derechos y justicias para todo tipo de situaciones. Por ejemplo, una de las cosas más significativas de aquel momento es la lucha contra la cuestión de que adulterio fuera un delito y cómo las mujeres salimos a la calle con carteles diciendo “yo también soy adúltera”. Eso lo repetimos cuando es la lucha por el derecho al aborto a finales de los setenta. “Yo también he abortado” tenía además riesgo de tener consecuencias legales. Finalmente, nuestros carteles afirmando “yo también soy lesbiana”. Digamos, una voluntad de construir un nosotras en el que nos reconocemos todas a partir de la negación de derechos para todas. El franquismo y la dictadura habían sido la negación absoluta de cualquier derecho y de cualquier reconocimiento de las mujeres como sujetos. Entonces, eso va articulando ese sujeto del feminismo que va a ser muy potente y fuerte, y que vamos a ir haciendo. Creo que es un movimiento, como lo es ahora también, particularmente creativo, muy contundente en sus planteamientos, muy radical, nada moralizador en el plano de la sexualidad, eso a diferencia de lo que sucede ahora con algunos feminismos –que es algo que a mí me llama bastante la atención– y luego muy desafiante en las formas. O sea, muy, muy desafiante. Creo, o me gusta pensar, que esa impronta es algo que tenemos como una herencia importante.

Cuando empezamos con la lucha por el derecho al aborto lo que hacíamos en las manifestaciones era repartir perejil

MR: ¿De esos desafíos en las formas te viene ahora algún ejemplo a la cabeza?, porque nos parecen fundamentales.

MGM: Sí. Hablábamos de cómo pensar una genealogía feminista en imágenes del movimiento feminista en el Estado español. ¿Cuáles son esas imágenes de la revuelta, de la resistencia, de nuestro feminismo?

JM: Yo creo que esa imagen, de la que hay una foto muy conocida del “yo también soy adúltera”, a mí me parece que es muy significativa.

MGM: La fotografía de Pilar Aymerich.

JM:Sí, la de Pilar Aymerich. Me parece muy potente por todo lo que significaba, porque además era ponerse, por primera vez, en primera persona diciendo –lo que decíamos era que tenía que cambiar todo el planteamiento–: “si esto es un delito, yo también lo he cometido, yo también soy adúltera, yo también tengo relaciones sexuales con quien quiero independientemente de si tengo una pareja o, en este caso, un marido”. Entonces era muy desafiante.

Cuando empezamos con la lucha por el derecho al aborto lo que hacíamos en las manifestaciones era repartir perejil, porque el perejil lo asimilábamos a una hierba abortiva, que entonces era una forma de denuncia. O bueno, en el tema del aborto cuando hicimos unos abortos ilegales en el marco de unas jornadas feministas, que no sé si os acordáis, eran las Jornadas Feministas Estatales en Barcelona.

MGM: Sí, en Barcelona, en las Llars Mundet, en el 85, me parece.

JM: Exactamente. Con todas las condiciones sanitarias e higiénicas que había, los hicimos en el mismo recinto donde se hacían las jornadas. Los hicieron unas médicas, obviamente. Tres abortos para denunciar la ilegalidad y la clandestinidad en la que se tenían que practicar.

Ya un poco más adelante, las besadas que hicimos en la Puerta del Sol convocadas por el Colectivo de Feministas Lesbianas, porque la guardia civil había detenido a dos mujeres en la Puerta del Sol porque se estaban besando. Se habían tenido que ir a los juzgados de Plaza de Castilla. Claro, el juez o la jueza las soltó, pero había que tener en cuenta el miedo; que veníamos de toda una legislación que en materia de sexualidad era la negación absoluta y donde existía una ley, la Ley de Peligrosidad Social, que condenaba a homosexuales, a mujeres lesbianas a penas de cárcel. Entonces, se hizo una besada en la Puerta del Sol. Debíamos de ser como cien mujeres y era un escándalo total. Teníamos que dar octavillas para que la gente que estuviera alrededor entendiera un poco el sentido y explicar los motivos.

Creo, de verdad, que este feminismo ha sido súper creativo. Estoy recordando los primeros años. Claro, los carteles van variando mucho. Si los comparas en relación con lo que ahora se hace, eran muy elementales. Por ejemplo, los carteles o los dibujos que hacía Núria Pompeia: esa imagen de la mujer aplastada por la cantidad de tareas domésticas y la plancha y la lavadora. Esa sensación de que el trabajo doméstico para las mujeres es algo que les pesa en la vida enormemente, aunque ahora tendría otro tratamiento distinto. Entonces en las manifestaciones se decía: “mujer sal de la cocina, únete”, o también: “las amas de casa trabajan todo el día y luego las llaman mujeres inactivas”, que esto enlaza más con lo que ahora se dice de la importancia del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados, la revalorización. Hay cosas que sí tienen un hilo que conecta, otras no, pero muchas sí, aunque se formulen de formas distintas, pero el tipo de preocupaciones está vinculado. En el aspecto más visual, las pancartas – comparado con lo que se hace ahora eran unas pancartas muy elementales– las hacíamos con plantillas que teníamos ahí para cada vez que había que hacer algo. No había los camiones que hay ahora con los altavoces, sino que era a veces megáfono o a veces ni tan siquiera, porque si venía la policía había que salir corriendo y el megáfono era un estorbo.

Hay en cosas que también innovamos. Creo que era el 86 cuando hubo un problema en relación con fichas médicas de mujeres que habían abortado y hubo detenciones. Organizamos la primera marcha de antorchas a la Moncloa, que visualmente era impresionante. Luego hubo muchas veces que se hicieron, muchos colectivos y muchas luchas, hasta que las prohibieron. Pero aquella era la primera vez. Por la noche ir a la Moncloa, vosotras lo conocéis, es un recorrido en el que no hay nada. Rodeadas por la policía y con las antorchas. Era muy valiente, porque yo creo que este movimiento ha sido muy osado y valiente en las formas de hacer y que ha combinado cosas muy caseras con enfrentamientos si era necesario. Me acuerdo también de cuando, a raíz de los juicios de las once mujeres de Bilbao por aborto, hacíamos unas estampillas y nos plantábamos a las seis de la mañana, que era cuando dejaban los fardos de periódicos en los kioscos, y antes de que llegaran los kiosqueros íbamos y periódico a periódico: “aborto libre y gratuito”, “aborto libre y gratuito”.

Luego ya hay cosas que se han ido haciendo ahora que son bien interesantes y performativamente organizadas, porque nosotras hacíamos performances sin darles ese nombre, porque no existía el concepto. Bueno, cosas que se hacen ahora, por ejemplo, las empleadas de hogar que en toda su lucha por el reconocimiento de sus derechos organizan una pasarela, que llevan años haciendo, por la calle, donde van denunciando las distintas situaciones en las que se encuentran las empleadas de hogar con sus jefas o sus jefes. También hemos hecho concentraciones, encierros en iglesias. Hay que tener en cuenta que la jerarquía católica aquí desde el principio, y ahora sigue igual, tiene un papel muy, muy determinante en la negación de derechos. Entonces hacíamos encierros en las iglesias de Madrid y prácticamente en todas las ciudades.

MGM: Yo recuerdo unos encadenamientos en los tribunales eclesiásticos del 76, de los que hay unas fotos.

JM: Sí, hay unas fotos muy gráficas. O aquí, que hicimos un encierro en el Ayuntamiento y nos sacaron a palos, que era cuando estaba de teniente alcalde Barrionuevo y nos sacó a palos, pero a palos, la policía municipal. O sea, que, cuando hablamos de revueltas, en el caso del feminismo, como es un continuum, como venimos de un movimiento que, con sus altos y sus bajos, ha dado continuidad, hay todo tipo de ejemplos.

Se me ocurre también, por parte del feminismo antimilitarista, en la época de la lucha contra la OTAN y las bases y a raíz del ejemplo de las mujeres en Inglaterra de Greenham Common –que eran unas mujeres que hicieron una acampada antimilitarista y estuvieron un montón de meses–, se hicieron acampadas en el marco de la campaña contra la OTAN y las bases en Zaragoza, en Barcelona, aquí en Madrid, en Euskadi, por su puesto. Acampadas cerca de instalaciones militares. Por supuesto, participación con todo tipo de lemas creativos.

Y luego, mira, una cosa que se ha actualizado mucho son las canciones, o consignas muy musicalizadas.

MR: Estamos viendo que hay unas formas culturales que no han entrado dentro de lo que se entiende como, por un lado, cultura con mayúscula y, por otro lado, acción política más clara, y que un poco son esta especie de llámalo resistencias, pero que se utilizan como formas culturales que tienen que ver con la canción.

JM: Y son importantísimas porque dan mucho cuerpo. O sea, porque una consigna es algo breve y rápido, más o menos, y la canción permite dar más cuerpo y poner tú más cuerpo. La consigna la gritas y sigues, como que vas acumulando consignas. Mientras que la canción, de alguna forma, es más encarnada en el cuerpo, tienes que expresarte de alguna forma.

MR: ¿Y qué canciones recuerdas?

JM: Recuerdo una muy divertida, ahora que hemos recordado este año pasado la muerte de Raffaella Carrà. Bueno, yo es que canto fatal...

MGM y MR: (risas).

JM: Una canción con el tema del aborto de cuando estaba el PSOE en el Gobierno que era la de: “¡porque tenía que abortar!”, y decíamos todas: “¡qué dolor!, ¡qué dolor!”. ¿Te acuerdas?

MGM: ¡Sí!

JM: “dentro de un armario. / Y el PSOE decía, / que el aborto tu tía, / que somos mayoría, / que el aborto que no. / ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!”. Esto que digo: que tiene más expresividad. No siempre es fácil, pero tiene más expresividad. A ver de qué otras me acuerdo... A ver si mientras hablamos recuerdo alguna más. Bueno, por ejemplo, no es canción, pero, para entender un poco el impacto de estas formas de expresión, yo creo que lo máximo para entenderlo es el efecto que ha tenido la performance de “Un violador en tu camino”.

MGM: La de Las Tesis.

JM: ¡La de Las Tesis!

MGM: que es canción, baile...

JM: ¡Claro! Que es todo.

MR: Y que es marea.

JM: ¡Claro! Que además ellas lo reivindican como algo desde el cuerpo. Y que eso que surge en Valparaíso, en Chile, ha sido algo que no solamente lo hemos hecho mujeres de todo el mundo, sino que además se ha adaptado. Por ejemplo, aquí en Madrid, las mujeres de la Comisión de Antirracismo del 8M adaptaron la performance, la letra, para poder hacerla delante del CIE y denunciar que los poderosos que encierran, que violentan, son también el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Es de una versatilidad que creo que es el ejemplo máximo de la importancia que tienen la reivindicación y la performance y, bueno, la composición como formas de protesta. Ellas vinieron hace poco a Madrid y lo contaban: se ha traducido y lo han hecho mujeres de todas partes del mundo, hasta las de Kurdistán, las japonesas, en toda América Latina, aquí en todas las ciudades. O, por ejemplo, la potencia de la canción que hicieron, bueno, que reprodujeron en Euskadi, en concreto en Bilbao, el 8 de marzo, creo que fue el del 2019, que era la de: “¡A la huelga compañeras! / ¡No vayáis a trabajar!”. No sé si os acordáis de que era una imagen de la plaza llena de mujeres y era una cosa que se te ponían los pelos de punta, era épico. ¡Era algo épico! Era un llamamiento realmente a la participación, a la lucha, a la movilización. “¡A la huelga compañeras! / ¡No vayáis a trabajar!”. Yo me sé la versión tradicional: “dejad puesta la naná, / que es la hora de luchar. / ¡A la huelga diez! / ¡A la huelga cien! / A la huelga madre, que yo voy también. / ¡A la huelga cien! / ¡A la huelga mil! / ¡Yo por ellas, madre, y ellas por mí!”. Canto fatal.

MGM y MR: ¡No, no!

JM: Pero esto es para verlo cantado por mil.

MR: Me lo estoy imaginando y me emociono.

JM: Da una fuerza colectiva tremenda.

MR: Uniéndolo con el “yo también soy adúltera”, hay una interrelación brutal con la otra canción. Como una necesidad por un lado del yo y el nosotras, pero por otro lado esta conexión de abrirte con las prácticas. Comentábamos antes cómo, de alguna manera, en el gran debate sobre el sujeto del feminismo hay también una genealogía o toda una línea hasta hoy en día.

La potencia de las huelgas feministas es que se plantea una propuesta que es totalmente inclusiva

JM: Claro. Yo creo que se parte de esa construcción del sujeto, de ese nosotras que era un nosotras inexistente, o sea, que había que construir y que además necesitábamos que tuviera legitimidad porque no la tenía, ya que la izquierda no le daba legitimidad al sujeto del feminismo. Era la idea de, bueno, primero la lucha por las libertades, luego vendrá lo otro. El feminismo sí, pero lo importante es la lucha de clases. Todo este movimiento tiene que poner en valor el sujeto protagónico de su lucha, su agenda, sus ritmos, todo. Entonces, se construye ese nosotras a partir de la confrontación ante la negación de la condición de sujetos y de ir construyendo a ese sujeto que va abriendo grietas, va abriendo nuevas puertas, va abriendo ventanas a muchas voces. Y esas nuevas voces cuestionan ese sujeto que parecía homogéneo de las mujeres en abstracto y así se van expresando otros feminismos, se va expresando el feminismo descolonial, el feminismo, digamos, popular, por decirlo de alguna forma, el feminismo trans, el ecofeminismo. Entonces, todo eso va abriendo enormemente y va también cuestionando. El primer cuestionamiento, aquí en el Estado español, es por parte de las feministas lesbianas. No es un cuestionamiento estrictamente de: “nómbreme a mí”, sino que es un cuestionamiento de: “tu idea de cuando hablas de mujer no me representa porque, además, no estás diciendo, no estás apelando a los problemas que yo tengo. Es decir, estás hablando de unos problemas como genéricos que no se expresan de la misma forma para todas las mujeres y hay algunos que ni tan siquiera aparecen”. Yo creo que eso es la grandeza, y la fuerza y la potencia. O sea, ¿cuál es la potencia de las huelgas feministas? La potencia de las huelgas feministas es que se plantea una propuesta que es totalmente inclusiva, en la que todas las mujeres y todos los feminismos pueden manifestar sus propuestas como parte de un todo, pero de un todo en el que se articula la diversidad, no un todo que acalla la diversidad y que habla en representación de, porque lo que hay son muchas voces. Yo creo que esa es la potencia del feminismo. Por eso a mí me resultan realmente incomprensibles algunos de los debates que hay ahora mismo, que lo que hacen precisamente es querer retrotraernos a una situación que, además, era enormemente dinámica y negar lo que es una realidad: la incorporación de las mujeres trans a la lucha feminista. Ya que esto es gracias a que ha habido un feminismo que ha hecho posible que emerjan otras desigualdades. Porque si el feminismo es un proyecto emancipador es imposible pensar en un proyecto emancipador...

MGM: estanco.

MR: y solo para algunas.

JM: estanco y solo para algunas.

MR: Que, además, efectivamente tienen una serie de privilegios concretos.

JM: Claro. Que están en un estatus de poder, de alguna forma, o un estatus más privilegiado, por ser blancas, por ser hetero, por todo lo que queramos.

MR: Hablabas, Justa, de las huelgas feministas de 2017, 2018, 2019. ¿Cuál es un poco el ciclo? Digamos, ¿de dónde provienen para ti esas estrategias, esos modos de hacer? Esa explosión, que yo creo que la máxima cota fue 2018, seguramente, o 2019, tiene una historia también.

JM: Sí, a ver, siempre decimos que nosotras nos remitimos a toda la genealogía, pero yo creo que hay un punto de inflexión, porque hay unos años donde el feminismo tiene menos capacidad de movilización, está ahí profundizando, pero tiene menos capacidad de movilización.

MR: ¿Y cuáles son esos años?

MGM: Y menos activos. Lo que yo te comentaba.

JM: Sí. Decías que había habido un proceso de institucionalización de algunos sectores.

MGM: Bueno, te preguntaba si tú creías que era por esto. O sea, yo me refería a que hay un momento, que es cuando yo empiezo a militar en el feminismo, en los noventa, en los 2000, en que no había chicas jóvenes. Yo era casi la única muchas veces, y luego eran de tu generación y algunos años menores. Como que hay unos años muy baldíos y de realmente resistir. Luego, de repente, ahora asistimos a esta masificación. Entonces, ¿qué pasa ahí?, ¿qué pasa en ese momento? Yo te preguntaba porque a veces se me había ocurrido pensar: bueno igual tiene que ver con que en los ochenta se institucionaliza un poco todo esto e igual pierde. Pero hay un movimiento que nunca se institucionaliza también.

JM: ¡Claro! ¡Sí! ¡Por favor!

TODAS: (risas).

JM: Sí, pensando un poco en lo que tú preguntabas, yo creo que el tema de la institucionalización de sectores del feminismo tiene efectos no solamente porque hay mujeres que pasan al ámbito institucional y se debilita un poco, sino por el mensaje. O sea, el mensaje fundamental que supone el peso de la institucionalización a partir de mediados de los ochenta es que, bueno, que ya está más o menos conseguida la igualdad, que se trata de que haya un desarrollo legislativo que permita ir profundizando. Que ya más o menos las bases están puestas y que eso se pueda hacer más desde las instituciones. Entonces empiezan los planes de igualdad, es decir, iniciativas de políticas públicas, que no digo que no sean necesarias, pero que ponen el foco en otro lugar y hacen creer que a partir de ahí es donde los conflictos que vivimos las mujeres se pueden resolver, cuando eso tiene un límite claro, porque es un problema estructural.

En 2014 dimite Gallardón. Es la primera vez que conseguimos en este país que dimita alguien. Y más desde una movilización feminista

Entonces, yo lo que decía es que en todo este proceso que hemos vivido de movilizaciones últimamente, para mí un punto de inflexión muy importante, para mí una clave son las Jornadas Feministas que organiza la Coordinadora Estatal en 2009 en Granada. En 2009 existían diversos discursos de feminismo y nos juntamos tres mil activistas, porque lo que se juntan ahí son tres mil activistas, tengan que ver con la academia o tengan que ver con las instituciones, pero ahí están en condición de activistas, no están por representar a instituciones. Activismo puro y duro. Y somos tres mil. Además, estamos en el 2009, justo el inicio de la crisis. Y ahí ya hay un momento en el que se hacen varios análisis, en esas mismas jornadas, en los que aparecen cosas que van a ser muy claves. Uno, un análisis muy certero del momento en el que estamos, es decir, estamos en un momento de crisis sistémica que es crisis ecológica, crisis financiera, crisis democrática, y hay una mesa redonda muy interesante donde se plantea. Y ahí se expresa claramente todo lo que es la crítica al binarismo que existe y todo un planteamiento trans, que luego todo eso va a ir evolucionando claramente, pero ahí ya se expresa. Además, recuerdo que, como siempre en el feminismo, hay debates que son debates intensos y apasionados y por lo tanto con cierto nivel de tensión, que no tiene nada que ver con las tensiones que ahora vivimos, sino la tensión desde el diálogo. Y yo recuerdo una reacción que me encantó de unas chicas jóvenes que yo conocía y que de repente las veo por la calle con un bigote pintado y les pregunté: “¿Hala, como es que vais con bigote?”. Y la respuesta era: “nosotras somos de un feminismo que, si nos dicen que esto hay que cuestionarlo, hay que ir a ello, porque efectivamente esto supone una afrenta a las mujeres, a la diversidad”. O sea, una reacción visceral, radical, de decir: ahí es donde hay que estar.

Esas jornadas son tres mil mujeres, es el 2009, tres mil activistas y es como un laboratorio de experiencias, de debate, de aprendizajes y estamos en diciembre del 2009 y en 2011 es el movimiento de los indignados, es el 15-M: las acampadas, primero en Madrid, en Sol, luego en otras ciudades, en Barcelona y en otros sitios. Es en el movimiento del 15-M donde las feministas estamos y donde se empieza, digamos. Es el primer momento después de las jornadas donde aparece claramente una presencia importante de mujeres muy jóvenes que van a hacer toda una experiencia de movilización muy importante, y que va a ser al final esa generación la que lidera los procesos de las nuevas feministas. Porque no es lo mismo estar en el feminismo, en el movimiento, en momentos más o menos calmos que en momentos de efervescencia, que efervescencia quiere decir creación de pensamiento colectivo, creación de formas de contestación, de formas de comunicación.

Luego, en 2013 están todas las movilizaciones porque estaba Gallardón de ministro de Justicia y plantea que va a haber un cambio en la ley del aborto negando derechos, todavía más, porque es una ley que ya es limitada, y hay una revuelta de mujeres jóvenes. Yo recuerdo aquí una manifestación impresionante en la Gran Vía donde la mayoría eran mujeres jóvenes y era: “pues este señor no dice qué tenemos que hacer, ni cómo tenemos que hacer, ni quiénes somos”. Porque era otra vez esto de que la mujer lo que tiene que hacer es...; como los mandatos de género cerrados. Además, eso se salda con una victoria, porque en 2014 dimite Gallardón. Es la primera vez que conseguimos en este país que dimita alguien. Y más de una movilización feminista.

TODAS: (risas).

JM: Me parece importante que resaltemos cuando tenemos éxitos, porque un movimiento social necesita también tener éxito de vez en cuando y analizarlo.

Luego está la movilización súper masiva de denuncia a las violencias machistas y después ya empieza todo el proceso de las huelgas feministas, con una cosa que me parece muy importante: ese proceso de las huelgas feministas no es explicable sin todo esto que he contado, y tampoco es explicable sin la influencia de los feminismos latinoamericanos, porque la propuesta de huelga feminista viene de América Latina, de Argentina, y viene de temas y de prácticas tan contundentes como todo lo que acompañó al “ni una menos, vivas nos queremos”. Surge de ahí y, en sí misma, la huelga es una expresión de contestación y de revuelta cultural de las más potentes que hay, porque se plasma de forma muy distinta, porque se plasma en debates en las casas, en las familias, se plasma en expresiones de muchos colectivos de formas muy distintas. Si se analizaran los distintos cartelitos que aparecían en las manifestaciones, veríamos hasta qué punto era un llamado a la revuelta general de las mujeres. Entonces, yo creo que lo que sucedió en 2018 y 2019 es de gran importancia para el feminismo, porque nos ha situado de otra forma, en otro momento. Es algo impresionante, es de las mayores movilizaciones de este país que se recuerdan, después de la movilización contra la guerra, y supone una disputa por el sentido del feminismo y una disputa por el contenido cultural, el contenido formal y el contenido político del feminismo, que yo creo que es un poco el momento en el que estamos. No sé si opináis lo mismo.

MR: Yo sí que creo que es un momento un tanto de disputa, sin duda alguna, pero también creo que, a veces, le damos demasiada presencia a esto cuando, en realidad, creo que es una minoría con mucha voz. O sea, yo nunca lo había vivido así, pero veo una enorme cohesión social apoyando.

JM: Sí, a ver, yo creo que hay un cambio, que hace seis años todavía tenías que ir explicando qué era eso de ser feminista y ahora mismo no.

MGM: Bueno, eso ha cambiado totalmente.

JM: Claro, y eso en muy pocos años.

MGM: Es que ahora el feminismo es hegemónico de alguna manera. Y esto también tiene algunas problemáticas. Yo sé que hemos conseguido muchas cosas que queríamos y que hace tiempo hubieran sido impensables, pero a mí también, a veces, me preocupa un cierto vaciamiento de sentido que puedes ver cuando estos discursos se hacen hegemónicos, se masifican.

JM: A ver, yo creo que dentro del feminismo hay efectivamente una disputa. A mí me parece, por ejemplo, que la lucha por los derechos trans a nivel social se ha ganado. Otra cosa es que si la ley, que si no sé qué. Pero, pese a toda la bronca que ha habido, yo creo que eso se ha ganado. Me he perdido, no sé por qué decía esto. ¿Qué era lo último que tú has dicho, Maite?

MGM: Hablaba de que, a veces, pienso que me preocupa un cierto vaciamiento discursivo. Hay una disputa, de la que también hemos hablado antes, por qué feminismo queremos, por qué feminismo cultural, qué feminismo político, como decías tú. Pero, a parte de esa disputa, que viene también de una genealogía, yo creo que hay otra cosa, y es, que esta –no me gusta decirlo así– generalización, masificación del feminismo, hace que, a veces, se vacíen un poco los discursos, porque también es complejo pensarse como feminista, vivir como feminista. Yo creo que también todas nosotras hemos hecho unos recorridos que no se hacen en dos días.

Hay una tendencia, sobre todo en los medios, a plasmar esa imagen del feminismo reducida a cosas que son muy importantes pero que no son todas

JM: Pero yo sí que creo que el feminismo está muy vivo. Claro, si entendemos por feminismo algo que va más allá de las cosas que todo el mundo tiene en la cabeza. Para mí, que esté vivo el feminismo significa ver también cómo el feminismo, cómo las mujeres feministas han hecho suyo y han defendido y cuando se ha podido se ha apoyado todo lo que ha sido el trabajo de cuidados durante la pandemia, las despensas populares, etc. Para mí es un feminismo que se ha situado claramente en la defensa de lo público y de los servicios esenciales y ha dicho: aquí es donde están las mujeres y en qué condiciones están y se ha denunciado. O un feminismo que, como tú decías al principio, también tiene una materialidad, o sea, que aterriza las cuestiones materiales y que es un feminismo que tiene que ver con las mujeres que están luchando contra los desahucios, que entronca con las condiciones de vida de todas las mujeres. Yo creo que ese feminismo está muy vivo. Otra cosa es que es verdad que hay una tendencia, sobre todo en los medios, a plasmar esa imagen del feminismo reducida a cosas que son muy importantes pero que no son todas, según la cual el feminismo son dos cosas: la violencia, trascendental, por supuesto –las mujeres a las que asesinan, mujeres a las que agreden sexualmente– , y la diferencia salarial. Esa reducción a dos temas no expresa la complejidad y la profundidad hoy de la realidad de las mujeres y de la propuesta feminista, porque yo creo que lo que tiene la propuesta feminista tan potente es esa capacidad para tener una mirada de conjunto de todos los conflictos que atraviesan la vida de las mujeres.

MR: Y diversa también. O sea, que la riqueza yo creo que está en saber acoger esa diversidad. Por eso a veces esas disputas de las que hablábamos antes restan muchísima fuerza, porque son al final elementos bastante tóxicos. Y luego, en relación con lo que tú decías, Maite, yo creo que hacemos lo que podemos todas, tampoco hay que repartir carnés de buena feminista.

MGM: No, no me refería tanto a eso. Tampoco lo quiero decir así, pero recuerdo a Inés Arrimadas hablando de feminismo...

JM: Ah, bueno, el feminismo liberal.

MGM: Me refería al feminismo liberal, exacto, no me salía la palabra. Que esta masificación, generalización, lo ha llevado un poco ahí también, y a mí esto me trae muy preocupada en los últimos tiempos.

MR: Seguramente siempre ha existido, ¿no?

MGM: No.

MR: Yo pienso en aquella Sección Femenina de Falange.

MGM: Ah, bueno, supongo que sí.

MR: Es que ellas se veían a sí mismas como defensoras de las mujeres. Otra cosa es que haya también una genealogía conservadora, muy conservadora, y que no queramos reflejarnos ahí, sino en Mujeres Libres.

TODAS: (risas).

MGM: Esto además me permite rescatar algo que has dicho antes, Justa, que me ha interesado y sé que es algo que a María también le interesa mucho. Has dicho que, en el año 76, pongamos ese momento de inicio, aunque ya sabemos que es un inicio que no aparece de repente, en las primeras jornadas estatal de Madrid, que creo que son en diciembre...

JM: En el 75.

MGM: En el 75, sí. Has dicho: “veníamos de la nada”, y me ha parecido muy impactante ese veníamos de la nada. Te has referido a toda esa genealogía de la República, que ha sido una genealogía tapada, silenciada.

Recordaba yo ahora cuando Nuria Capdevila-Argüelles habla de los fantasmas en la historia del feminismo español. ¿Cómo esas mujeres de la República se convierten en fantasmas durante el franquismo, pero no desaparecen, son fantasmas? Hay un hilo invisible, si quieres un hilo oculto, que llega de ahí hasta nosotras ahora, y que vosotras agarráis en el año 75. ¿Qué pasa con todo eso? María ha trabajado mucho el franquismo.

JM: Por rescatar, yo he dicho que partíamos de cero en el sentido de que hay una ruptura clara, pero existen esas resistencias, que decía María al principio, de muchas mujeres en la clandestinidad, desde las mujeres presas a las mujeres en el exilio, a las mujeres que van a las cárceles en apoyo a los presos y menos a las presas, pero van, y las mujeres que van organizándose al calor de cuestiones materiales. Hay movilizaciones importantes de mujeres contra la carestía de la vida. O movilizaciones en los barrios, lo que luego explica que haya un movimiento de mujeres en los barrios muy importante en los años setenta, porque se van organizando por donde aprieta el zapato. O las movilizaciones de las mujeres en las fábricas que hay en Euskal Herria, en Cataluña; aquí en Madrid es muy emblemática la lucha de las mujeres de Induyco, una empresa con mayoría de mujeres. O sea, mujeres en las empresas –en este caso eran todas del textil– que pelean por las condiciones en el trabajo. Porque existía la dote. La dote existió hasta muy entrados los setenta y es lo que se daba a las mujeres como un incentivo cuando se casaban para que dejaran el puesto de trabajo, lo que significa una concepción del salario como salario familiar del varón. En fin, que eso apuntala toda una ideología y ya digo que es hasta inicios del ochenta, yo creo, que sigue existiendo la dote. Son esas resistencias las que luego van aflorando, que se van larvando, y en este caso de mujeres en la dictadura, que yo creo que bastante todo lo que hicieron.

MR: Y al respecto de eso, lo que estamos viendo es que existe una doble violencia, porque es una violencia en torno a la que vivieron directamente las mujeres ya sea al final de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil. Toda la violencia, casi toda, es una violencia sexual que difícilmente va a dejar una huella en los archivos y la otra violencia, que también está en torno a esas formas de resistencia, es la violencia de la memoria. Porque estas maneras de hacer, tanto desde quien impone la violencia hasta la que de una manera más subrepticia, podríamos decir, trata de resistirse, como están más desestructuradas, no dejan tampoco una huella clara para poder hacer una historiografía. Tienes que ingeniártelas muchísimo para poder encontrar archivo, para poder encontrar el eco de sus voces en los juicios sumarísimos, por ejemplo, uno de los artículos que nos ha llegado a este número de Re-visiones. Entonces, te queríamos preguntar por esta cuestión, porque tú además de con Candelas Feministas, has trabajado mucho la memoria y los archivos. ¿Cómo lo ves tú?

JM: Sí, a mí me parece muy importante lo que dices porque, por ejemplo, ahora pensando en que la Ley de Memoria Democrática tendría que reconocer como víctimas a las mujeres que fueron víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, es que no hay archivos. De esto que duró como hasta el 85 y que luego se derivó a las distintas autonomías, no queda constancia y esas mujeres a ver dónde están.

MR: Historia oral, las que quieren hablar.

JM: Hay una cosa muy bonita a la que asistí hace unos años en un IES, aquí en, no me acuerdo del nombre del IES en concreto...

MR: El Isaac Newton, porque ahí es donde estaba la Maternidad de la Almudena.

JM: Eso es.

MR: Que ahí fue tremendo.

MGM: ¿Ahí hubo un patronato?

MR: Era un centro para mujeres gestantes, enorme, además.

JM: Ahora es un IES y hace unos años, una asociación de estudiantes del instituto organizó un acto. Ellos decían que sabían que ahí había pasado algo, en ese edificio donde ellos estudiaban, pero que no sabían qué.

MR: Fíjate, son las fantasmas.

JM: Las fantasmas de todas. ¡Que no sabían qué! Entonces, fueron indagando, indagando por el barrio hasta que dieron con que, efectivamente, eso había sido un centro del Patronato. Lograron localizar a algunas mujeres que habían estado en el Patronato ahí e hicieron un acto con testimonios presenciales de algunas de ellas. Y era impresionante, porque decían: “aquí donde estáis, en este salón de actos, esto era la iglesia y a nosotras nos hacían, embarazadas, estar fregando los suelos de rodillas hasta la extenuación”. Fue impresionante y era muy bonito por eso de enlazarlo: estudiantes de ahora en un centro que narran, que escuchan la historia de las mujeres que sufrieron ahí represión.

Las que tenemos archivos personales de cierta envergadura no sabemos muy bien dónde darlos para que puedan preservarse

Te contesto a lo de los archivos, pero una cosa con esto de los símbolos que me parece también súper bonita es –no tiene nada que ver, o sí tiene algo que ver– lo de los pañuelos. Una imagen que me parece muy impactante en estos años pasados, en el 19-20, en la lucha de las mujeres argentinas que salieron a la calle en plena pandemia en defensa del derecho al aborto que iban con su pañuelo verde, es la imagen de Nora Cortiña, que es una de las madres de Plaza de Mayo, con una de las activistas del derecho al aborto y cómo unían sus pañuelos. Ella su pañuelo blanco contra la represión, como hacen las madres de la Plaza de Mayo en la búsqueda de justicia por sus hijos, lo anuda con el pañuelo verde de las mujeres de ahora.

MGM: Ana Longoni tiene un texto muy bonito sobre esto que, precisamente, yo creo que parte de esta imagen.

JM: Es que es muy bonito lo de los símbolos.

MR: Es justo lo que hablábamos. Esa plasmación material y de práctica de cuerpo sobre la que tú también, Maite, has escrito mucho. Esa otra manera de poner el cuerpo que es lo que producen también los feminismos.

MGM: A mí me parecía, por ejemplo, que en el feminismo de los setenta, que yo he tratado de trabajar visualmente mirando esas imágenes, había algo de un nuevo sujeto político. O sea, que son otras formas de subjetivación política, formas inéditas de subjetivación política que, de algún modo, son muy diferentes a cómo es el sujeto político hegemónico masculino de la izquierda de aquel momento. Porque lo tú hablabas, Justa, el “yo también soy adúltera”, el “yo también he abortado”, son subjetivaciones políticas de la alineación, del solapamiento de unos cuerpos con otros cuerpos. Para mí hay algo ahí.

JM: Como dicen hoy las mujeres del territorio doméstico: “de la capacidad para acuerparnos”. Es que es eso.

Contestando a lo decías de los archivos, María, hay muy poco realmente. Bueno, eso lo sabéis vosotras, que sois investigadoras, más que nadie. Hay por un lado un problema de que nosotras en aquella época, y en general el feminismo de aquella época, éramos bastante ágrafas. Ahora pasa cualquier cosa y tienes un artículo, tienes un tweet o tienes enseguida una imagen y cuando grabas con el móvil captas una imagen en cualquier momento. A nosotras no se nos ocurría ir con una máquina de fotos, para empezar no teníamos. Es otro momento.

MR: Otra idea del registro.

JM: Otra idea del registro. Por ejemplo, nada está fechado. No hay fechas. MGM: Sí, eso con los carteles es...

JM: Es impresionante.

MGM: Porque pone el día en muchos, 14 de tal, pero no pone el año.

JM: Es una idea de atemporalidad. O de que es todo el momento. No sé.

MR: Y de no tener esa necesidad porque al fin y al cabo es una necesidad de hacer historia. No es la preocupación. Estás más a otra cosa.

JM: Exactamente, no es la preocupación. Entonces, yo creo que hay iniciativas extraordinarias en mujeres que han visto esa necesidad y que van haciendo. Yo creo que el que es más potente a mí me parece que es el de... ¡ay!, ¿el de Vizcaya cómo se llamaba?

MR: El de Bilbao.

MGM: Maite Albiz.

JM: ¡Maite Albiz! También tienen un apoyo institucional, si no esto es imposible, porque es pensar que las mujeres tenemos que ir como hormiguitas en plan María Moliner, haciéndote tú tus fichitas en casa poco más o menos. Luego están Ca la Dona, donde existe también un archivo importante, y el archivo de la Biblioteca de Mujeres, pero este es un archivo que es impresionante y del que la administración nunca se ha hecho cargo. Está, de hecho, en unas cajas en una institución imposible de utilizar prácticamente para las investigadoras y es una pena. Y luego, bueno, en instituciones o en fundaciones que haya. Es un problema, porque las que tenemos archivos personales de cierta envergadura no sabemos muy bien dónde darlos para que puedan preservarse, porque si no es una pena. Y yo creo que es imprescindible, además ahora se está viendo. Para hacer una historiografía fidedigna necesitas sustentarla. La historia oral es importante.

MR: Es fundamental.

JM: Pero la historia oral también se pierde.

MR: Pero al final hay mucho del feminismo en la historia oral y en los archivos vivos. Tradicionalmente hemos encarnado toda esta idea de contarnos. El franquismo trata de bloquear eso, o lo bloquea de alguna manera, porque la transmisión es exponencial, o sea, tú me cuentas algo, nos cuentas a nosotras, nosotras contamos y esto va creciendo y creciendo.

JM: Como una bola. Por eso es tan importante lo que hacéis y, desde luego, tenéis toda mi admiración y agradecimiento. Porque al final, es decir: “oye sirve para algo y ahí queda”. Y que además se haga con la mirada que lo hacéis, que es una mirada abierta, porque hay muchas cosas que se hacen y que se limitan a lo que es el feminismo institucional. Entonces, igual encuentras muchas cosas de lo que es desde las instituciones, pero no de ese feminismo vivo, de base, fuerte, que ha ido rompiendo y abriendo y articulando. La verdad es que me emociona.

MR: Ha sido una maravilla.

MGM: Gracias a ti, Justa.

-------

Esta entrevista se publicó originalmente en Re-Visiones.

Maite Garbayo-Maetzu es profesora Serra Húnter en la Universidad de Barcelona.

María Rosón es investigadora y docente.

María Rosón: Buenas tardes. Estamos aquí con Justa Montero, una militante de los feminismos en el Estado español de largo recorrido, que además tiene todo un proyecto de articulación del feminismo con las luchas por la justicia social.

Justa Montero:...

Autora >

María Rosón /

Autora >

Maite Garbayo-Maeztu (Re-Visiones)

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí