‘Cancel culture’

‘Woke’: una ofensiva reaccionaria

Crónicas de la última ofensiva reaccionaria estadounidense

Vicente Rubio-Pueyo 5/04/2024

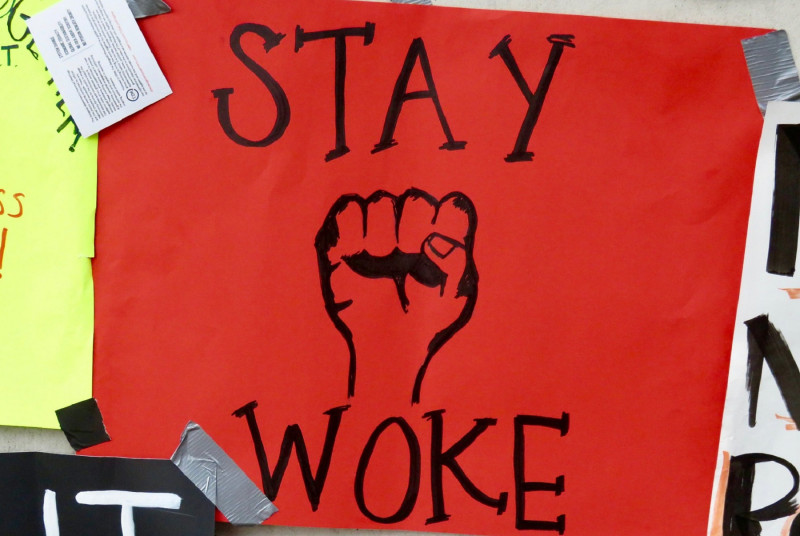

Imagen de una protesta contra Trump en Los Ángeles (EEUU) en 2016. / waltarrrrr

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Seguramente habrán escuchado en alguna ocasión a lo largo de los últimos años algún lamento por una supuestamente omnipresente “cultura de la cancelación”, una suerte de tácita censura existente sobre todo en redes sociales y caracterizada por ejercer una presión constante que coarta la libre expresión de opiniones, especialmente si estas opiniones cuestionan los principios fundamentales –feministas, antirracistas, transincluyentes, etc.– que conforman una supuesta agenda o cultura woke.

Normalmente quienes esgrimen este tipo de críticas a la cancelación y a “lo woke” en España lo hacen para denunciar que se están importando concepciones teóricas propias de la academia estadounidense, ajenas totalmente a “nuestras” propias tradiciones y comprensiones. Lo cierto es que ese mismo gesto de denuncia de la cancelación y el “wokismo” es, como veremos, también una importación de los Estados Unidos. Un calco exacto, o de hecho un préstamo literal, de las herramientas discursivas y los frames que la derecha y la extrema derecha estadounidense ha venido usando durante los últimos años. En este artículo trataré de explicar esos orígenes y usos de estos términos en Estados Unidos, y los sentidos y contextos que convocan, que a menudo quedan borrados, o son malentendidos (con buena o mala fe) en el proceso de traducción.

Es cierto y preocupante que existe un problema con la toxicidad de las redes, con la forma en que se enfocan y dirimen los debates

Pero aclaremos para empezar un par de cuestiones importantes. Por un lado, es cierto y preocupante que existe un problema con la toxicidad de las redes, con la forma en que se enfocan y dirimen los debates, con la facilidad con que cualquier posición, declaración o tropiezo son inmediatamente caricaturizados, juzgados sumariamente. A ese tipo de síntomas es a los que supuestamente los debates en torno a la supuesta “cultura de la cancelación” ha querido dar nombre. Sin embargo, se trata –como intentaré explicar– de un marco equivocado para diagnosticar el problema, y para ofrecer soluciones. Primero porque en realidad no explica realmente las causas estructurales del problema, sino que ofrece de hecho un moralismo, un virtuosismo conductual, que es reflejo del moralismo que dice denunciar. Segundo porque en realidad, como ha sido señalado en muchas intervenciones, es un marco que proviene de posiciones elitistas y a menudo reaccionarias, espantadas ante una suerte de revolución plebeya de los públicos, de la repentina capacidad que lectores o espectadores anónimos, cualquieras y nadies, parecen haber adquirido para atacar, denunciar o insultar –cuando a menudo se trata de simplemente de comentarios, críticas, matices o respuestas– a columnistas y famosos intelectuales, a los notables de la esfera pública.

Existen otros enfoques mejores para comprender estos problemas: los argumentos que ofrecía Mark Fisher en su famoso ensayo Salir del castillo de los vampiros como crítica de algunas formas contemporáneas del moralismo político; las poderosas aproximaciones de Richard Seymour a la arquitectura ideológica y material profunda que estructura las redes sociales en su The Twittering Machine; y otras muchas intervenciones que se ocupan de la afectividad de las redes, las formas y modos de la conversación pública de masas, las implicaciones de los algoritmos y sus prioridades, la propiedad privada de estos medios y herramientas tan cruciales, y la necesidad de su conversión en recursos y espacios comunes y/o públicos, entre otras muchas perspectivas.

La llamada “cultura de la cancelación” no es una perspectiva adecuada porque el origen estadounidense de esta polémica forma parte de una constelación de conceptos a menudo olvidados

Pero además, la llamada “cultura de la cancelación” no es una perspectiva adecuada porque el origen estadounidense de esta supuesta polémica forma en realidad parte de una constelación de términos, conceptos y problemas que a menudo es olvidada o borrada cuando se traduce a otros parámetros sociales, políticos, mediáticos, ideológicos o culturales. En este texto intentaré explicar qué usos y significados convoca esta supuesta “cultura de la cancelación”, no como fenómeno reciente, como novedoso problema surgido de las redes sociales, sino como un término inserto en un arco histórico mucho mayor, el de las llamadas guerras culturales, las cultural wars, una dimensión político-cultural que ha reflejado y estructurado los desarrollos sociales, políticos, económicos e ideológicos de la sociedad estadounidense a lo largo de las últimas décadas.

Cancelación: origen de una falsa polémica

El uso en redes del término “cancelar” proviene del llamado Black Twitter. A menudo de forma burlona o satírica, jóvenes afroamericanos solían proclamar en redes la cancelación a una figura famosa por una determinada declaración, una mala canción, un mal gesto en un evento público, cualquier elemento susceptible de ser comentado como parte de un cotilleo, bastante inocente, propio de las redes sociales. En paralelo, es cierto que a lo largo de los últimos años se hablaba también de la llamada call out culture, en cierto modo un fenómeno similar al que Mark Fisher describía en Salir del castillo del vampiro: una cierta tendencia a la denuncia de casos de racismo, machismo, de abusos de poder en colectivos y organizaciones, muchas veces justificada, pero a veces con tintes muy moralizantes. Desde la misma izquierda, y desde espacios militantes y activistas, ya hace años se venía reflexionando sobre el problema, como muestra esta valiosa reflexión de Asam Ahmad.

El uso en redes del término “cancelar” proviene del llamado Black Twitter

Estos elementos conectados con las dimensiones y las problemáticas raciales, y con sus particulares dinámicas en Estados Unidos no son un aspecto secundario. Al mismo tiempo, desde la llegada al gobierno de Trump, y seguramente antes, desde su irrupción en la campaña electoral hacia las presidenciales de 2016, se había abierto un clima de continua confrontación discursiva, con una inmensa generación de ruido mediático, de una paulatina intensificación de la toxicidad en redes, de continuas oleadas de acciones y reacciones, de todo tipo de polémicas y spin discursivo, magnificado por las redes. En cierto modo, y como su triunfo demostró, Trump supo extraer una lección profunda de la dinámica entre medios tradicionales y redes, y del poder y afectos que generan: soltar la barbaridad en Twitter, esperar a que unas escandalizadas CNN, MSNBC –y una aliada Fox– le hicieran la campaña gratis regalándole la omnipresencia mediática y la primacía de marcos y mensajes, y capilarizar su efecto a través de la generación de reacciones y respuestas, dando lugar a un clima de “polarización” en el que quien justamente le responde queda inmediatamente reducido a necesaria comparsa complementaria.

Todos estos elementos confluyen, hacia 2020, en el clima que terminará por generar la polémica en torno a la llamada “cultura de la cancelación”. En julio de 2020, la revista Harper’s lanzó la carta-manifiesto “A Letter on Justice and Open Debate”, promovida desde posiciones del centrismo liberal, y firmada por un elenco de figuras, en general integrantes de un rango relativamente transversal del establishment centrista, pero salpimentado inteligentemente por figuras más a la izquierda. Indagar en las interpretaciones de cada firma de aquella carta y en sus intenciones al hacerlo (seguramente buenas en muchos casos) es un ejercicio imposible y además irrelevante. Pero sí es posible poner la carta en su contexto inmediato, preguntarse por su timing, y evaluar sus efectos. La carta se publica en julio de 2020, esto es, en medio de la ola de movilizaciones en protesta por el asesinato de George Floyd a manos de un agente de la policía de Minneapolis. Era el contexto –como han señalado varios estudios– de la mayor ola de movilizaciones sociales en la historia de Estados Unidos, y que obviamente encontraba su reflejo en las redes, y también en el seno de muchas instituciones y, especialmente, en redacciones y órganos de decisión de muchos medios de comunicación.

De hecho, la presencia entre los firmantes de figuras como Bari Weiss, era sintomática: sólo una semana después de la publicación de la carta, y al calor de la polémica generada, Weiss, columnista del New York Times y anteriormente coordinadora de opinión del Wall Street Journal, anunciaba su dimisión de su posición en el Times a causa de lo que ella describió como una guerra civil interna, sugiriendo incluso ribetes de acoso, en lo que para muchos de sus colegas racializados en la redacción no eran más que legítimos debates internos en torno al racismo y sus efectos en la linea editorial del periódico. Un periódico que, por cierto, solo un mes antes había publicado un artículo de opinión del senador republicano Tom Cotton sugiriendo y justificando la persecución militar de manifestantes, y cuya publicación, en circunstancias editorialmente confusas, había llevado a la dimisión del jefe de opinión del medio, James Bennet. Yasha Mounk, uno de los principales promotores de la carta, se disponía por su parte a lanzar en fechas cercanas –oh casualidad– su medio digital Persuasion.

Como en otras ocasiones, lo único que conseguía la llamada centrista a la sensatez entre dos extremos equidistantes (recordemos: un bando ponía comentarios bordes en redes; el otro realizaba detenciones inconstitucionales de manifestantes en las calles con el poder de la policía y los órganos de seguridad del estado) era trabajar para normalizar las posiciones más reaccionarias. Así, era el centrismo liberal el primero en poner, en nombre de las buenas formas, la necesaria politeness en el civilizado intercambio en el “mercado de las ideas”, la primera piedra en toda una contraofensiva reaccionaria que iba a fijar, en el lapso de apenas unos meses, otros objetivos más sensibles y ambiciosos. Habrán escuchado o leído estos términos, convertidos en hombres de paja, en necesarias fantasmagorías de la reacción: la llamada “cultura woke”, la Teoría crítica de la raza o, más recientemente, los ataques a las políticas de DEI (Diversity, Equity and Inclusion).

La ofensiva reaccionaria

El objetivo de las polémicas construidas en torno a estos y otros términos similares a lo largo de los últimos años es inequívoco: cerrar de un portazo y para siempre el clima que había abierto el movimiento Black Lives Matter en la primavera y verano de 2020. Como hemos señalado antes, esta ola de Black Lives Matter no fue la primera, pero sí la más numerosa. Pero más que una cuestión cuantitativa se trata de comprender los profundos efectos que había generado: un (auto)cuestionamiento profundo de la sociedad estadounidense, de las narrativas históricas que sostenían su autopercepción como país y –sumado a los efectos de la pandemia– su modelo económico, social y político. Este profundo, radical cuestionamiento no consistía únicamente en la expresión de un justo malestar por parte de la población afroamericana, aliados y muestras de solidaridad contra la brutalidad policial. También alcanzaba e interpelaba transversalmente a las grandes mayorías del país, y entre ellas, a la población blanca. De hecho, puede que ese momento de Black Lives Matter en 2020 tenga, entre sus innumerables efectos, haber mostrado un retrato de la sociedad estadounidense en el que la diversidad y complejidad de la misma empieza a dejar atrás la tradicional dinámica de mayoría (implícitamente blanca) y minorías (todo lo demás).

Esa realidad demográfica, no obstante, no se convierte automáticamente en una realidad política. Es cierto que las generaciones más jóvenes, digamos que aproximadamente de los 45 años para abajo –de los millennials a los Z– son en general más diversas, y abrumadoramente más progresistas. Pero también es cierto que son numéricamente más pequeñas que las mayores, como los boomer y los X, notablemente mucho más blancas y en general más marcadamente conservadoras. Posiblemente sea esta certeza demográfica la que moviliza a la derecha y extremas derechas blancas. Porque en todo caso, esos cambios no son uniformes ni unidireccionales. Y sobre todo, deben articularse políticamente de acuerdo a una realidad extremadamente cambiante y, de hecho, a menudo, traumática: pandemia, cambio climático, armas en las escuelas, brutalidad policial, incertidumbre laboral y económica. Si hoy está ocurriendo una verdadera cancelación en el mundo es –citando de nuevo a Mark Fisher– la del futuro.

Es cierto que las generaciones más jóvenes son en general más diversas, y abrumadoramente más progresistas

Esta perspectiva generacional no es el único factor de análisis, ni seguramente el más crucial en términos absolutos. Sin embargo, nos permite entender algunos rasgos importantes de la presente ofensiva reaccionaria. Por ejemplo, el carácter y sentido de la construcción de la polémica alrededor de la cancelación como táctica deslegitimadora de actitudes y subculturas juveniles y –ya señalamos el origen del término– racializadas. Al usar el término de cancel culture se incurre (a menudo involuntariamente, pero en otros casos a sabiendas) en una suerte de dog whistle, el uso de un término de significado aparentemente neutro, pero cuya connotación racista está disponible para quien sabe reconocer ese lenguaje. Esto es todavía más claro en el caso del término woke, también proveniente de la jerga de jóvenes afroamericanos y usada inicialmente para describir a personas “despiertas”, esto es, solidarias, preocupadas por el mundo y por otras personas y sus derechos, especialmente en la lucha contra el racismo. Pero además, lo que estos ataques a la cancelación y a lo woke intentan es castigar las nuevas sensibilidades de jóvenes y adolescentes, criminalizando e infantilizando sus comportamientos. Y tratando de bloquear las formas de incipiente solidaridad entre jóvenes negros y blancos. Unas sensibilidades y prácticas que –los líderes republicanos y los activistas reaccionarios saben muy bien– van camino de convertirse en militancias y giros ideológicos profundos a largo plazo.

Cuando hablamos de discursos surgidos en buena medida en redes, no es posible asignar una voluntad o intención monolítica a determinados usos lingüísticos

Obviamente la explicación de los orígenes de un término no agota los posibles significados que la palabra pueda acabar tomando. Por otro lado, y especialmente cuando hablamos de discursos surgidos en buena medida en redes, no es posible asignar una voluntad o intención monolítica a determinados usos lingüísticos. Es importante remarcar esto por cuestiones metodológicas, pero también de honestidad intelectual, ética y política. Una honestidad de la que, como veremos, carecen muchos de los proponentes de estas polémicas, muy a menudo construidas desde una sistemática mala fe, o una voluntaria falta de comprensión lectora. La polémica sobre la cancelación, o la publicación de la carta en Harper´s, no obedecen completamente a una estratagema conservadora, republicana o reaccionaria. Pero sí abrieron un campo en el que otras fuerzas y sentidos comenzaron a agolparse para cerrar la enorme brecha, el vacío reflexivo e interrogador que Black Lives Matter había abierto en la sociedad estadounidense, en su autopercepción y en su imaginario.

Tras las quejas por la cultura de la cancelación, empezaron a articularse en discursos alrededor de lo woke y la wokeness, a veces descrita como una “agenda woke” o como toda una “ideología woke”, que estaría caracterizada por poseer todo un proyecto social definido y sustentado, parece ser, en el sistemático avergonzamiento de los estadounidenses blancos. En esto, una vez más, los medios del inmaculado centrismo sensato y responsable (CNN, New York Times,Wall Street Journal, etc.) corrieron de nuevo a abrir el espacio a la extrema derecha, alimentando el giro semántico del término mediante el pánico moral.

Pero seguramente el frente más articulado y premeditado de la ofensiva reaccionaria ha sido el ataque a la Teoría crítica de la raza, a menudo abreviada como CRT. De nuevo hay que empezar hablando de un concepto, de su significado original, y de cómo una mala lectura interesada termina por construir un inmenso hombre de paja. La Critical Race Theory es un conjunto de discusiones y prácticas académicas, fundamentalmente en los campos del derecho y estudios legales, que en términos generales tratan de investigar y explicar cómo el racismo y el supremacismo blanco han determinado los marcos de legales y jurídicos estadounidenses a lo largo de su historia. En el seno de esta corriente hay tradiciones y posiciones muy diversas que obviamente comparten un carácter progresista, por su énfasis antirracista, pero se trata efectivamente de una corriente, una serie de debates y concepciones de un campo académico, con sus lógicos disensos internos, como cualquier otro campo intelectual y académico. Esto es, algo muy lejano de un programa o proyecto definidos.

Remarcar esto sería superfluo si no fuera porque la forma en que se construyó el hombre de paja de la Critical Race Theory, la enésima fantasmagoría de esta historia, consistía precisamente en atribuirle una suerte de voluntad siniestra y maligna, un proyecto unificado y apenas oculto para quien sepa leer los signos. En julio de 2020, el documentalista y activista conservador Christopher F. Rufo publicaba un artículo en el que “descubría” a los lectores del website City Journal (publicación dependiente del think tank conservador Manhattan Institute), por medio de escandalosas filtraciones, que la ciudad de Seattle dedicaba fondos públicos al adoctrinamiento de funcionarios municipales en talleres de antirracismo inspirados en los principios de esa maléfica teoría. Las filtraciones obviamente sacaban de contexto frases usadas en el taller, y el artículo localizaba la existencia de una suerte de canon del adoctrinamiento CRT: los libros bestellers de autores como Ibram X. Kendi (How to Be an Antiracist) o Robyn DiAngelo (White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism). Libros, por lo demás, poco sospechosos de un radicalismo político. A partir de esa fórmula, comenzaron a sucederse una oleada de alarmantes “filtraciones” tomadas de talleres similares en empresas, en escuelas secundarias, en reuniones de organismos educativos e instituciones. En realidad no había nada, o poco, de alarmante en ellas. Como señalaba la jurista Kimberlé Crenshaw –quien dio nombre al concepto de interseccionalidad y es, precisamente, una de las figuras más conocidas de la Critical Race Theory– a menudo podían encontrarse en aquellos documentos formulaciones un tanto discutibles (una tendencia a cierta simplificación moralista, por ejemplo), pero eso respondía más a cuestiones como la experiencia y habilidades de los facilitadores de cada taller, o el contexto específico de su impartición (público y participantes, inexperiencia e incomodidad a la hora de discutir de esos temas), no a que obedecieran a ninguna doctrina definida, y menos a una inexistente, supuestamente dedicada a esparcir la culpa y la autoflagelación por toda la población estadounidense blanca en una inmensa operación de ingeniería social.

En un perfil sobre él escrito por Benjamin Wallace-Wells para el New Yorker, el propio Rufo explicaba al periodista: “[Los conservadores] necesitábamos un nuevo lenguaje para estas cuestiones [...] Lo de la “corrección política” ya está pasado y no explica lo que está pasando. No es que las élites estén forzando un tipo de modales y de límites culturales, sino que están tratando de rediseñar (reengineer) los fundamentos de la psicología humana y de las instituciones sociales mediantes las nuevas políticas raciales. Es algo mucho más invasivo que la simple ‘corrección’, que es un mecanismo de control social, pero no llega a tocar el núcleo de lo que de verdad está pasando”. Rufo, gracias a esta construcción paranoide, había dado con el enemigo perfecto, y se convirtió rápidamente en una estrella emergente de la derecha reaccionaria, un ideólogo de última hora. Algo fascinante del propio Rufo es la absoluta transparencia de sus intenciones y de sus métodos. Así proseguía detallando las virtudes de su hallazgo: “Los otros marcos son erróneos también: la ‘cultura de la cancelación’ es un término vacuo y no se traduce en un programa político; woke es un buen epíteto, pero es demasiado amplio, demasiado extremo, es muy fácil echarlo a un lado. La ‘Teoría crítica de la raza’ es el villano perfecto. Sus connotaciones condensan todo lo que es negativo para la mayoría de los americanos de clase media, incluso los de minorías raciales. Ellos ven el mundo como algo ‘creativo’, no ‘crítico’, como una realidad ‘individual’ más que ‘racial’, como algo ‘práctico’ antes que ‘teórico’. Escrito todo junto, la ‘Teoría crítica de la raza’ connota algo hostil, académico, divisivo, obsesionado con la raza, venenoso, elitista, antiamericano”.

Merece la pena incluir la cita completa porque ahí se expresa el objetivo de Rufo y de toda la ofensiva reaccionaria. Con el hombre de paja de la Critical Race Theory se intenta cortocircuitar la posibilidad de una solidaridad interracial, estimulando el resentimiento y victimismo blanco. Cortar de raíz la reflexión y el profundo diálogo social iniciado con Black Lives Matter y generar reacciones de cierre a la defensiva. También se puede ver además cómo, sin ser necesariamente lo mismo, el debate en torno a la “cultura de la cancelación” nutre una secuencia conducente a la construcción de ese enemigo perfecto. Entre los últimos objetivos de Rufo se han encontrado la campaña contra la presidenta de Harvard Claudine Gay. Primero, mediante la trampa de la cita a una comparecencia en una comisión del Congreso sobre delitos y lenguaje de odio en el campus. Una cínica campaña sionista con el pretexto de proteger a estudiantes judios de supuestos acosos en protestas contra el genocidio en Gaza en universidades estadounidenses, que explicó en CTXT Sebastiaan Faber. Después mediante unas –más que cuestionables– acusaciones de plagio, que finalmente desembocaron en la dimisión de Gay. Estas últimas semanas, Rufo ha dirigido sus esfuerzos contra los programas de DEI (Diversity, Equity and Inclusion), esto es, como su nombre indica, los programas de apoyo al aumento de la diversidad, la igualdad de oportunidad y la inclusión en instituciones, compañías y centros de trabajo.

De los debates a las escuelas

Pero una ofensiva ideológica no se explica únicamente mediante una figura individual, por muy cínica y oportunista que ésta sea. Lo verdaderamente relevante se mide en los efectos que produce: la normalización de unos discursos y la marginación de otros; el desplazamiento de los parámetros de la discusión pública; los afectos políticos que se convocan en unas y otras acciones y reacciones. Lejos de lo que pudiera parecer, éstas nunca son cuestiones meramente discursivas: el cambio de paisaje que comportan genera el espacio para intervenciones materiales y concretas. En este caso, un ataque frontal y directo contra la educación pública, tanto en escuelas primarias y secundarias como en instituciones universitarias. La ofensiva contra la CRT generó un amplio clima de desconfianza de padres hacia las escuelas y las autoridades educativas por todo el país que –convenientemente amplificada por los medios– dio lugar a una larga serie de protestas, a menudo falsamente espontáneas, otras veces puramente estocásticas, en asambleas y juntas educativas de distritos locales (son eventos normalmente abiertos al público), y un clima de intimidación hacia responsables y funcionarios educativos, provocando multitud de dimisiones. Este debilitamiento de la escuela pública facilita la entrada de nuevos miembros en los órganos locales de decisión de los departamentos de educación, y la aprobación de nuevas normas. A saber: todo tipo de facilidades para la apertura de escuelas privadas y charter (similares a las concertadas), con todo tipo de ventajas regulatorias, exenciones fiscales y total falta de transparencia curricular. Todo en nombre de la lucha contra el adoctrinamiento y, cómo no, de la sacrosanta libertad de elegir.

La ofensiva contra la CRT generó un amplio clima de desconfianza de padres hacia las escuelas y las autoridades educativas por todo el país

La inspiración de esta campaña es patente también en las tácticas de figuras políticas como Ron DeSantis. El gobernador de Florida, y hasta hace poco candidato en las primarias republicanas, ha puesto en marcha verdaderas listas negras para la censura de libros, ha implementado medidas como su ley “Don’t Say Gay”, que elimina la educación sexual de las escuelas, y ha intentado –con ayuda de Rufo– tomar por asalto el New College of Florida, una institución pública de educación superior modélica, y tradicionalmente muy progresista, cambiando sus órganos de dirección, cerrando programas y transformando radicalmente la misión educativa del college.

Esta es la forma en que la derecha ha logrado obturar el necesario, vital debate que Black Lives Matter había abierto. Y que precisamente –frente a detractores de la derecha, y de alguna izquierda que opera como tonta útil de la derecha– iba mucho más allá de una demanda identitaria. Se trata de repensar la historia de este país, sus estatuas y sus narraciones colectivas. Pero también de vivir la vida cotidiana y la seguridad de las comunidades en las calles, más allá y más acá de la policía. Y las escuelas, la educación, el futuro de todes. No se trata de vivir aislados en el miedo al otro, encerrados en idealizaciones pasadas y luchando contra fantasmagorías. Se trata de averiguar juntes, conversando en libertad, sobre qué sociedades y qué vidas queremos.

-----------------

Vicente Rubio-Pueyo es lecturer en el departamento de Lenguas y Culturas de Fordham University (Nueva York), investigador en estudios culturales peninsulares contemporáneos y miembro del IECCS (Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social).

Seguramente habrán escuchado en alguna ocasión a lo largo de los últimos años algún lamento por una supuestamente omnipresente “cultura de la cancelación”, una suerte de tácita censura existente sobre todo en redes sociales y caracterizada por ejercer una presión constante que coarta la libre expresión de...

Autor >

Vicente Rubio-Pueyo

Es profesor adjunto en Fordham University (Nueva York). Investiga y escribe sobre cultura y política en la España contemporánea.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí