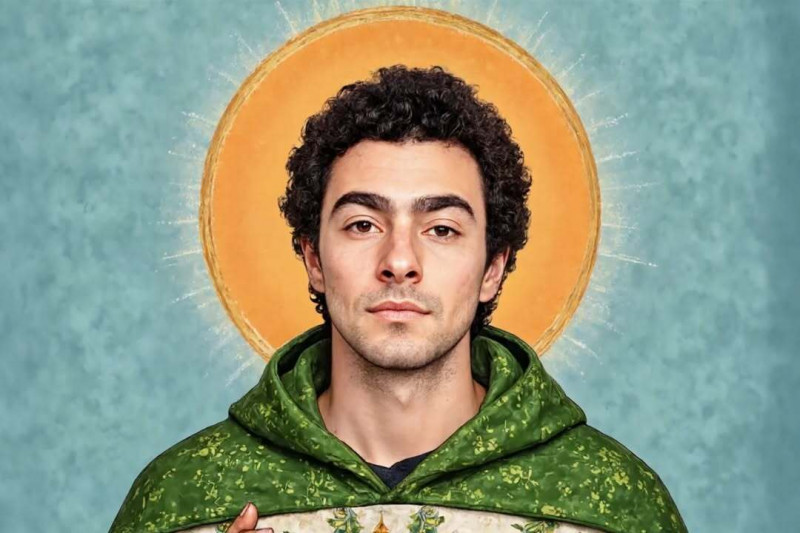

Montaje de Luigi Mangione que emula la estampa del Sagrado Corazón de Jesús. / @gedogfx (Instagram)

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

El mito de la Modernidad cuenta que la cesión de todas las violencias en manos del Estado es por el bien de los individuos, condición de posibilidad de la construcción social y de la convivencia. En su relato, Hobbes deja bien clara la inextricable relación entre razón y miedo para la fundación de la política moderna. Ante el temor de la violencia del otro –que es a su vez la propia–, la sensatez empuja al individuo a cedérsela al Leviatán, en un gesto racional de sumisión por interés personal. El Estado se erige en amo y señor legítimo de la violencia, y una de sus funciones principales será la de reprimirla, sobre todo cuando las contraviolencias sean hostiles a su única violencia, amenacen con desbancarla e instituir otro orden. En las sociedades contemporáneas únicamente el Estado tiene derecho a la violencia, es decir, solo en sus manos es legítima. Pero es la ley la que se define a sí misma y determina la legalidad o ilegalidad de la violencia, de ahí que se esfuerce siempre por ocultar su propia contingencia. Esta supuesta legitimidad incuestionable garantiza la justicia de sus fines, aunque se demuestre un dogma, que ilustra de manera clara una retórica que, por ejemplo, apela a las armas limpias o las guerras preventivas, como si la violencia del Estado fuera una medida necesaria, legítima e inocente, para alcanzar los fines de derecho.

Aquello que es justo en un ordenamiento jurídico, aquello que se aloja bajo la fuerza legal del Estado, parecería legítimo, puesto que se funda en lo que, supuestamente, es legal o ilegal para todos por igual. En un gesto irónico, el filósofo Walter Benjamin cita las palabras de Anatole France para dar cuenta de la violencia que se esconde en esta pretendida igualdad ante la ley de toda la ciudadanía: “Las leyes prohíben por igual a los pobres y a los ricos dormir bajo los puentes”. La ley, como la historia, la escriben los vencedores, es decir, los más fuertes; el Estado de derecho también está atravesado por la lógica darwinista. Lo que es justo se define por una relación de fuerzas y no en función de la justicia, que se revela más justa para unos que para otros. El derecho positivo es, en este sentido, arbitrario. No hay ética ni justicia en la arbitrariedad de las leyes, y mucho menos para los que tienen prohibido dormir bajo los puentes. Es el mismo para todos, pero el derecho está lejos de poder ser ventajoso para todos: no encarna la justicia, sino una relación de potencias, en la que el privilegio siempre es para el que se impone. El sistema legal capitalista también es un espejo de las relaciones de clase. El derecho, pues, no es el reino racional de la justicia, aunque se identifique con esta, sino un reflejo de las relaciones de poder. La pretendida función mediadora del derecho como prevención de la injusticia queda descartada, pues esta se basa en una falsa distinción entre violencia y derecho. Por eso no es posible, como sostiene Judith Butler, considerar el derecho como alternativa a la violencia; por eso no hay reconciliación posible entre justicia y poder.

El derecho no representa la salida del mito, como proclama la Ilustración y su siempre optimista ideología del progreso, sino la continuidad de su vigencia en el mundo moderno. El Estado democrático no opera, como pretende, con procedimientos jurídicos racionales; el derecho no ilumina las relaciones entre el sujeto y la justicia, sino que las reduce a un orden configurado y configurador, las somete a una causalidad inevitable, es decir, necesaria. Todo ello dista de considerar al derecho como una protección para el individuo o la sociedad. Fundamentalmente actúa como exclusión al imponer su conexión sucesiva y causal que suprime cualquier otro medio, si bien incierto pero libre, de articulación de las relaciones. La violencia natural queda suprimida en la medida en que se extiende la violencia legal del monopolio del Estado en detrimento de todo medio no violento de resolución de conflictos. El derecho coloniza el espacio de esos otros medios posibles, extranjeros a la culpa –o deuda–, capaces de conectar al “caso a caso” de la vida. La colonización del derecho no solo se extiende al campo de la prohibición. Antes que nada, dicta una conducta, introduce una continuidad entre la fundación de la prohibición y el derecho que protege el cumplimiento en la norma social. El diagnóstico realizado por Benjamin sobre la colonización de la esfera legal, su expansión a todos los ámbitos de la vida es hoy evidente en el mundo contemporáneo. En las sociedades opulentas sin duda está ligado el derecho de propiedad (a la imagen, al sexo, al deseo incluso) y la extensión del control. En las sociedades pobres, en cambio, está ligado a la expoliación.

En manos de las personas individuales, la violencia es un peligro para el orden legal

El sistema de derecho occidental prohíbe la violencia individual y fundamenta el Estado en el monopolio de la violencia en aras de la protección y el interés de la propia persona, se proclama ejecutor de los fines justos o la justicia. Pero, en realidad, lo que está en juego en el monopolio de la violencia por parte del Estado es el interés del derecho en sí mismo, en su propia perpetuación en tanto que orden establecido. Fuera del marco legal, la violencia es un peligro, pero no para la ciudadanía, sino para la autoridad misma del derecho, para su reproducción. El derecho busca protegerse, pues tiene conciencia de la arbitrariedad de su fundación violenta, la misma que puede socavarlo en cualquier momento. La exclusión de las violencias particulares no busca protegernos de los lobos que somos, sino que pretende, aunque pueda parecer “sorprendente”, como apunta Walter Benjamin, excluir cualquier amenaza contra el orden del derecho, contra la autoridad y el poder. En manos de las personas individuales, la violencia es un peligro para el orden legal. El derecho no cuida de los ciudadanos, sino que vela por sí mismo: el derecho protege al derecho y teme toda violencia que le sea ajena porque supone una amenaza para el propio derecho. La amenaza no es concreta, y para el derecho supone la posibilidad de “caer en manos del gran criminal”, una figura que representa la amenaza de la violencia que radica latente en el seno del derecho, capaz de romper el orden instituido y abrir la posibilidad de fundar otro.

Y, sin embargo, o precisamente por ello, este “gran criminal”, por más repugnantes que hayan podido ser sus fechorías, como afirma Benjamin, suscita “la secreta admiración”. No es el delito cometido lo que despierta una “simpatía en el pueblo”, sino más bien el desafío que plantea a la ley que somete: pone de manifiesto la posibilidad de transgredir la violencia del propio sistema jurídico, pone en juego una violencia al margen de las instancias legítimas y apunta a un afuera del derecho que subyuga. Al desafiar el orden jurídico está poniendo al desnudo la violencia de la ley y su ficción, da testimonio de la misma violencia que el derecho ejerce y que este sustrae al individuo. El gran criminal, sostiene Benjamin en su análisis –que en este punto está muy cerca del Freud de Tótem y Tabú–, provoca la simpatía de la multitud “contra el derecho” (o contra el padre). La represión de la violencia individual por parte del ordenamiento jurídico moderno generaría algo así como un “malestar en el derecho”. La figura del gran criminal, que infunde un profundo temor en el Estado, que ve cómo se abre una grieta en su monopolio sobre la violencia, para el pueblo simbolizaría la fantasía de un nuevo orden de derecho, por lo menos de la posibilidad de dar cuenta de la violencia del existente. Y esta es, “aún hoy como en épocas inmemoriales, una eventualidad estremecedora”. El gran criminal perturba, intimida y cuestiona la violencia en manos del Estado, discute el orden establecido y su autoridad legítima: amenaza al derecho mismo por su simple existencia fuera del derecho.

No cabe duda de que el asesinato cometido por Mangione apunta a la injusticia del sistema de salud en EEUU

Ante la violencia contemporánea a la que está sometida la ciudadanía –la precariedad, la falta de acceso a derechos declarados universales como la salud o la vivienda, la cancelación de futuro, la impotencia reflexiva, la servidumbre digital–, las figuras que impugnan precisamente la democracia y su sistema legal, su orden y su autoridad, parece que cada vez ganan más “simpatía”. La fascinación que ha despertado Luigi Mangione, acusado de asesinar a Brian Thompson, director ejecutivo de la empresa de seguros UnitedHealthcare, quizá sea un síntoma de ese malestar que amaga con hacerse insoportable. Tras su arresto, las redes sociales se inundaron de memes y posts de apoyo. Una ola de soporte insólita se apropió del discurso público y se extendió más allá de los supuestos espacios radicales. Erigido en un símbolo de resistencia frente a la injusticia del sistema sanitario estadounidense, el 9 de diciembre, se convirtió en trending topic en Twitter/X con más de 1,15 millones de posts. Entre estos, aquellos que llamaban a la violencia recibieron 50.000 interacciones y dieciocho millones de visualizaciones. No cabe duda de que el asesinato cometido por Mangione apunta a la injusticia, absolutamente legal, del sistema de salud en Estados Unidos. Mientras la población estadounidense se arruina o es condenada a muerte por no poder costearse una cobertura, las empresas no dejan de aumentar sus beneficios. La industria de los seguros sanitarios, según Luigi Mangione, es un negocio “podrido”, “parasitario”, “corrupto”. Quizá coincida con ese “algo corrupto en el derecho” que Benjamin ya atisbaba en el corazón de las democracias liberales, de su violencia. Mangione se ha declarado no culpable de cargos que podrían conllevar la pena de muerte –una violencia sobre la vida por la que derecho se refuerza más que en cualquier acto jurídico– y, según la policía de Nueva York, se entiende a sí mismo como un “héroe”. Entre la infinidad de memes, en muchos aparece beatificado. Los aplausos y la fascinación han llegado hasta los tribunales del juicio. Ya hay expertos que insinúan una posible nulificación juratorial, con lo que Mangione, a pesar de la evidencia del delito, podría ser declarado no culpable si el jurado decidiera no aplicar la ley por injusta o inapropiada al caso. El juicio ya no estaría juzgando a Mangione y su crimen, sino impugnando la propia ley que debe castigarlo: el juez se convertiría en acusado.

¿Qué significa la reverencia pública y la celebración de la violencia en las redes sociales de hoy? ¿Quizá no está tan alejada del anfiteatro romano o la quema de brujas? ¿Apunta a la fantasía de sacarse de encima la violencia del derecho, la del orden legal que sustrae la violencia a los ciudadanos normales y corrientes, impotentes ante esa violencia que se cierne sobre ellos aun y cuando no han cometido ningún delito? ¿Es esta la única respuesta posible del individuo ante tanto malestar? ¿Acaso se trata de la misma admiración que despiertan los “grandes criminales” como Trump, que ganan elecciones con discursos en contra del Estado de derecho, la que lleva a millones de personas precisamente a elegirlos representantes en las democracias contemporáneas? Pero ¿qué ocurre cuando el rechazo al derecho se instala en el corazón de las instituciones jurídicas? ¿Es este el único margen de maniobra, el ensalzamiento de políticos expresamente antidemocráticos, sabidamente corruptos y crueles, declarados delincuentes, orgullosos de su propia violencia, que atentan contra el derecho desde dentro y dan origen a la quimera nihilista de la emancipación? ¿Qué sucede cuando la fascinación por la violencia articula las identificaciones en los sistemas democráticos? ¿Es un síntoma de su degeneración fatal? La fantasía de liberación frente a la violencia del derecho pone en entredicho al propio orden de derecho. La violencia de la democracia se convierte en la peor enemiga de sí misma y alimenta la amenaza de derribar todos los diques e instancias que apuntan a la inhibición de las tendencias más agresivas. La pregunta por la violencia del poder y el poder de la violencia insiste, con urgencia, una vez más. ¿Dónde queda la exigencia de justicia?

---------------

Paula Kuffer es doctora en Filosofía.

El mito de la Modernidad cuenta que la cesión de todas las violencias en manos del Estado es por el bien de los individuos, condición de posibilidad de la construcción social y de la convivencia. En su relato, Hobbes deja bien clara la inextricable relación entre razón y miedo para la fundación de la política...

Autora >

Paula Kuffer

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí