En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Lo que le gustó especialmente a Milton de Gismonti fue su voluntad de arreglar las cosas. Kelvin era también amigo de la buena sintonía, pero jamás se hubiera tomado la molestia de ponerle arreglo a un engorro. Hubiera preferido simplemente que pasara. Gismonti, no. Es verdad que objetivamente hablando Milton no se había enfadado aquella mañana con Mariana. No había, por tanto, nada que arreglar. Pero, a pesar de todo, el afán que puso Gismonti en sacar algo positivo del estallido de furia de su mujer le pareció encomiable. Y a Mariana la invitación a dar un paseo por la Casa de Campo le pareció una idea excelente, pese a la extrañeza que le produjo en un primer momento la propuesta.

Cuando se dirigía a casa de Gismonti para merendar, tras haber dejado a un cliente en la Ciudad Universitaria, Milton iba pensando cuánto habían cambiado sus impresiones sobre aquel personaje y cuán rápido lo habían hecho. La primera vez, cuando lo llevó al aeropuerto, se había molestado en aparcar el taxi y en acercarse para ver cómo le iba porque, simplemente, le pareció que podría tener un pánico terrible a los aviones, y de ahí ese especie de parálisis. Milton sabía por Mariana lo terrible que podía ser el miedo a volar y hasta qué punto se podían perder los papeles. La intuición fue certera: Gismonti estaba totalmente perdido. Es curioso, se dijo Milton, entonces yo también actúe con la idea de arreglar las cosas.

Pensó que aquella asociación de buenas intenciones era positiva, y sonrió. Lo que sinceramente le había sorprendido, el día de la visita al ministerio, fue en cambio la desenvoltura que mostró Gismonti en todo momento. ¿Cómo podía ser que aquel tipo asustado de Barajas fuera el mismo que devoraba con tanta naturalidad su pincho de tortilla y su croissant? ¿Cómo pudo ser que se metiera tan rápido en su vida y cómo logró, en fin, que en este momento estuviera yendo a visitarlo a su casa?

Gismonti lo recibió con una inmensa sonrisa. Milton se había retrasado unos cuantos minutos por culpa del insufrible tráfico que de tanto en tanto paraliza la Castellana, y su amigo le confesó de inmediato que temió que hubiera olvidado la cita.

Vivía en un pequeño piso de Modesto Lafuente, casi en la esquina con Ríos Rosas. Una casa antigua, de techos altos, que no debía tener más de una habitación, pero con un salón muy agradable que daba a la calle y por cuyas ventanas, por tanto, entraba bastante luz. Recorrieron un pasillo, muy mal iluminado, y ya Milton observó al fondo unos haces transparentes que bajaban de las alturas y en los que parecían bailar una multitud de minúsculos puntos de polvo. El desorden era monumental, pero no resultaba incómodo. Torres de libros, de periódicos, de cedés, incluso había vinilos en las estanterías y las fundas de algunos de ellos estaban desperdigadas por el suelo. Había un sofá, una par de pequeños sillones, dos voluminosos altavoces en el suelo y una mesa redonda donde estaba dispuesta, con un primor insólito, la merienda. Una caja de galletas inglesas, un cestillo repleto de croissants, mantequilla, un impoluto mantel blanco de seda con rombos bordados y unas curiosas tazas de porcelana decoradas con mariposas amarillas y verdes.

A Milton le llamaron la atención los pequeños papeles que Gismonti tenía colgados en la pared detrás del sofá. Estaban sujetos con chinchetas y estaban llenos de figuras geométricas de colores distintos, tenían multitud de rayas y olas y burbujas y como cestos de mimbres, como hilillos que se derramaban o como pequeñas estructuras que se repetían una y otra vez, separadas por puntos o por una espectacular lluvia de comas. Eran hojas arrancadas de una libreta porque tenían las mordeduras con las que quedan marcadas por el alambre de la encuadernación. Milton acercó la vista a aquellos extraños jeroglíficos, le gustaron mucho y se volvió a preguntarle a Gismonti:

- ¿Y esto?

- Es música, Milton, los dibujos que me sirven para entrar en el fondo de algunas composiciones. La música lo es todo, es el sentido del mundo.

Milton se quedó mirándolo sin saber exactamente qué pensar.

- Fíjate en todos estos que están pintados con color morado y naranja. El naranja recoge las cosas que hace el piano y el morado, lo que yo consigo traducir de la orquesta. Por eso los monigotitos naranja parecen estar corriendo y por eso los van interrumpiendo estas rayas moradas. Es el quinto concierto para piano de Beethoven, Emperador. Observa aquí, esta pieza está dibujada con unas rayas tan pequeñitas que parece que se desbordan, y con cinco colores, uno por cada instrumento: pues es el quinteto de La trucha de Schubert. Y aquí -y Gismonti se fue a un extremo- está mi último ejercicio de este pasado fin de semana: My favourite things, de John Coltrane. El saxo es la desquiciada línea roja que se va desparramando por todo el espacio.

Milton se ponía de vez en cuando música clásica en el coche, muy de vez en cuando. Le gustaba, le relajaba. Cuando estudiaba se llegó incluso a comprar algunos discos de los grupos de rock que estaban entonces de moda, se acordó del que tenía una vaca en la portada, y fue a algunos conciertos. Pero consideraba que aquello era propio de la juventud, y que luego se pasaba. Pues resulta que no, pensó viendo los dibujos de Gismonti. “Y parece que la afición puede ir a más”.

- Y ya que estamos con la música... -dijo Gismonti-, siéntate aquí, en este sillón, justo enfrente de los bafles. Permíteme que te ponga un pequeño tema, y así vamos ya directamente al grano. No debe tener más de cuatro minutos, pero es un tema que me retrata a la perfección. Si lo escuchas ya sabrás quién soy, no harán falta ni conversaciones, ni tener que hacer grandes paseos ni nada. Aquí estoy por completo, de arriba abajo y sin máscara alguna.

- Adelante-, dijo Milton.

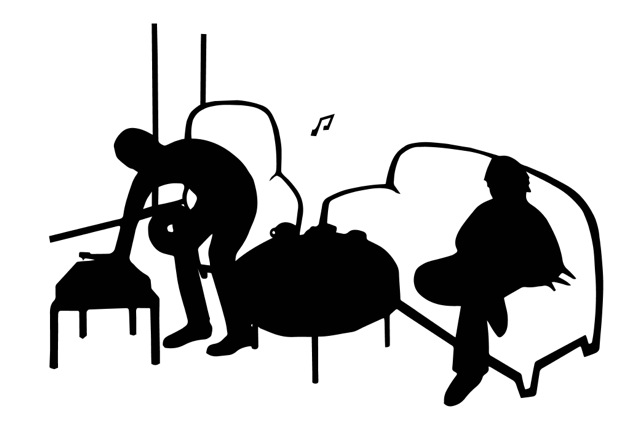

Gismonti se dirigió visiblemente satisfecho a sus discos, sacó un vinilo de una funda, que amablemente le pasó a Milton, y lo puso en el tocadiscos. Llevó entonces su dedo índice a los labios para rogarle silencio. Y mientras empezó a sonar el piano se sentó en el otro sillón, andando de puntillas.

El piano empezaba muy suave, como avanzando tímidamente, y luego como que se atoraba, pero se atrevía a volver hacia adelante. Iba como a sacudidas. De pronto se ponía firme y avanzaba con descaro y, de pronto, se descuajeringaba, y enseguida correteaba hacia un rincón. A ratos era como si estuviera andando un pato despistado. El intérprete farfullaba algunas veces unos cuantos sonidos ahí al fondo. Milton miró a Gismonti que parecía querer ayudarlo con los gestos a comprender aquella singular pieza de piano solo. Con las manos imitaba las notas, le sonreía, señalaba hacia arriba, apuntaba hacia abajo. Milton no sabía si se trataba de una travesura de Gismonti o si lo que quería hacerle comprender es que él era simplemente un tipo travieso.

- Ya está-, dijo Gismonti cuando terminó el tema y se afanó en quitar el disco de inmediato, no fuera Milton a confundirse. Ruby, my dear, de Thelonious Monk. Ya lo sabes todo de mí, ya no hay secretos. Tomemos unas galletas.

Se sentaron. Gismonti trajo de la cocina una tetera que tenía las mismas mariposas de colores amarillo y verde. Charlaron de todo. Desde fuera parecían dos viejos camaradas que se la pasan recordando sus andanzas y que no dejan de decirse chanzas y chascarrillos. Poco a poco la luz se fue yendo y todavía no habían dicho ni una sola palabra de la Casa de Campo.

- No Gismonti, de ninguna manera puedes venir tú solo-, comentó Milton cuando abordaron el tema. Sería muy raro que nos juntemos los tres, Mariana no sabrá qué decir, al fin y al cabo los amigos somos nosotros. Tienes que venir con alguna amiga, y entonces será mucho más divertido.

Milton tenía toda la razón del mundo, aceptó Gismonti. Y empezó a darle vueltas y a pensar a quién diablos podría llevar.

Capítulos anteriores:

1. Gismonti entierra a su madre

Lo que le gustó especialmente a Milton de Gismonti fue su voluntad de arreglar las cosas. Kelvin era también amigo de la buena sintonía, pero jamás se hubiera tomado la molestia de ponerle arreglo a un engorro. Hubiera preferido simplemente que pasara. Gismonti, no. Es verdad que objetivamente hablando Milton no...

Autor >

Roberto Andrade

Nació y creció en Tangerang, un pueblo de Indonesia, leyendo todo lo que caía en sus manos, de prospectos de medicamentos a novela rosa, y cultivando secretamente su pasión, la polka. A los 33 años se fue a vivir al extrarradio de París, donde trabaja como carterista, y desde donde lanza sus 'Encíclicas para nadie' en forma de postales y telegramas que escribe a personas de forma aleatoria, dejando caer un dedo sobre el listín telefónico, y tiene un bulldog (francés) que se llama Ricky.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí