Manuel Borja-Villel / Director del Museo Reina Sofía

“Queremos demostrar que otra economía del arte es posible”

Miguel Mora / Francisco Pastor 19/10/2016

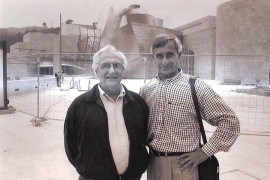

Manuel Borja-Villel, en su despacho, en la ampliación del Museo Reina Sofía.

MANOLO FINISHEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

---------------------------------

CTXT ha acreditado a cuatro periodistas --Raquel Agüeros, Esteban Ordóñez, Willy Veleta y Rubén Juste-- en los juicios Gürtel y Black. ¿Nos ayudas a financiar este despliegue?

---------------------------------

Manuel Borja-Villel dirige una de las pinacotecas más relevantes de Europa, la que recorre las vanguardias españolas del siglo XX y aloja el Guernica de Picasso. Pero todavía habla de los grandes museos en tercera persona. Tras ocho años en el cargo, el proyecto del director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid se parece mucho a aquel con el que llegó a Madrid: cuidar de la colección permanente y relacionarla con géneros y lenguajes distintos a la pintura —arquitectura, revistas, cine—. Con todo, uno de los grandes hitos de su mandato fue una exposición temporal sobre Dalí, hace ya tres años, visitada por 790.000 personas.

Nacido en Burriana (Castellón) en 1957, a Borja-Villel le llamaron Figo y hasta traidor, entre otras cosas, cuando dejó el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y viajó hasta la capital. Llegó justo a tiempo de conocer los recortes, en 2008. Y aunque perdió un 45% de su presupuesto, en estos ocho años el Reina ha duplicado su número de visitantes. Un tercio del presupuesto del museo depende del Estado; otro, de los mecenas privados, y el tercero, de la gestión: venta de entradas y préstamos (es decir, alquileres). Esa es la fórmula del que, según el historiador y crítico del arte Georges Didi-Huberman, es hoy el mejor museo del mundo.

Llegó usted al museo con la crisis pero, solo un año después, reorganizó la colección permanente.

Bueno, crisis y modernidad son sinónimos, porque el capitalismo está basado en extraer el máximo beneficio con los mínimos recursos, humanos y ecológicos, y esto funciona hasta que peta. Y cuando peta se modera, se suben salarios y cosas así. Pero esto no ha cambiado desde el siglo XV. Yo he trabajado siempre con obras del siglo XX, y antes había estado en dos museos contemporáneos [el Tàpies y el MACBA]. El arte contemporáneo empieza en Mayo del 68: también lo conceptual nace de otra crisis.

Cuando llegué a la galería estábamos en una crisis más micro: falta de recursos, recortes. En dos años, se nos fue casi la mitad del presupuesto. Trabajamos con las ruinas de lo que fue una institución, de algo que nació en aquel breve momento en el que la burguesía era revolucionaria. Nuestra colección permanente refleja mucho de ese lugar en el que estamos.

Hablemos de la reciente exposición del Bosco, en el Prado. ¿Hay una burbuja de grandes muestras, en detrimento de las colecciones permanentes?

No hay más tendencia que el neoliberalismo. Esa es nuestra condición, es nuestro ecosistema, y propicia, entre otras cosas, que las artes queden absorbidas por las industrias culturales y de la comunicación. Con crisis y sin ella, los museos quedan envueltos en parámetros economicistas: visitas, taquillas. Y llegan los blockbusters, los taquillazos, muy parecidos a los del resto de la sociedad.

La cultura nunca había sido tan popular como lo es hoy, que está convertida en mercancía

La consecuencia es la misma que hay fuera: la destrucción ecológica. Los museos pequeños desaparecen o lo tienen muy complicado, porque se ven en un ecosistema muy agresivo. Y los museos grandes, lejos de alcanzar la libertad absoluta, se topan con unas leyes administrativas más restrictivas y una falsa transparencia. La cultura nunca había sido tan popular como lo es hoy, que está convertida en mercancía. Pero, al tiempo, este es uno de nuestros momentos más débiles, más frágiles.

Vivimos en la era del star system. Arquitectos estrella, futbolistas estrella. ¿Es usted el Simeone entre los directores de museos? Menos presupuesto, igual rendimiento.

[Ríe.] Prefiero a Guardiola. Pero sí, es parecido. Ya no importa que el artista sea crítico o no crítico en la obra, porque el sistema lo absorberá igualmente. Me gusta Broodthaers [Marcel, expuesto actualmente en el museo] por su anacronismo. Los mejores edificios para los museos no son las galerías de autor, como los Meyer o los Gehry, sino las fábricas o los hospitales. Esa distorsión nos enseña que nuestra época no funciona: esa promesa por la que queremos el último iPhone ya no existe.

Luego está la reflexión, el preguntarnos qué estamos haciendo o por qué, dónde nos publican un texto, por qué exponemos en bienales, por qué una obra crítica, de repente, vale cinco millones. Los museos, ¿muestran o esconden? ¿Cómo hacer una obra que resista al sistema? Algunos artistas actuales, los mejores, lo están haciendo: no sabemos si estamos ante un documental, una obra de arte o una poesía: ocurre con Sekula [Allan, fotógrafo] o Jordá [Joaquim, cineasta], por poner un caso español.

No importa que el artista sea crítico, el sistema lo absorberá

Antes de llegar, ya sabía que las grandes ligas del mundo del arte están llenas de zombis: todo es comunicación y espectáculo. Como si tuviéramos una fábrica de automóviles y nos olvidáramos de hacer coches. Antes de montar una exposición, ya sabemos qué taquilla vamos a hacer, en torno a una serie de parámetros. Están amañadas, digamos.

¿Amañadas?

De algún modo [ríe]. Digamos que queda todo absorbido en el espectáculo del gran edificio. Desde que llegamos, queremos demostrar que otra economía del arte es posible. Buscamos un museo popular, que acabe con la falsa división entre la cultura de las élites y la baja cultura. Eso no tiene sentido, y menos en este museo en el que está el Guernica, en este pabellón de la Segunda República. Es una institución grande y tratamos de hacer algo diferente con ella.

Por eso quisimos una colección más divulgativa, trabajar en red, antes de que esta expresión deviniera tan neoliberal. Eso significaba cambiar las exposiciones hasta que fueran lugares que pensaran nuestra época. Hubo dos muestras después del 15M: Playgrounds, sobre el juego, sobre el hecho de ocupar las plazas desde la comuna hasta ahora. Y Un saber realmente útil, acerca de cómo nos educamos, cómo nos entendemos, cómo la política y el arte son afectos. Esa relación con el mundo era nuestro objetivo.

Pero su exposición de Dalí, tres años atrás, fue un taquillazo.

Sí, fue un pico. Y no lo concebimos como un blockbuster, pero que Dalí ocurriera aquí tenía un sentido, más allá de las visitas. Desde que llegué hasta ahora los visitantes se han duplicado. Y no vienen solo por el Guernica. Cuando caí aquí, bastaba entrar dos veces al museo para que los guardias nos reconocieran. Así que ampliamos la colección permanente, la quisimos convertir en un atlas, en un gran archivo donde realizar diversos recorridos. Poder ver los años 40, por ejemplo, dentro y fuera del franquismo. La obra de arte no es una ilustración, pero quisimos que ilustrara nuestro tiempo. Y eso ha tenido mucho éxito.

¿Campo cerrado, la exposición sobre la posguerra, es el modelo?

Sí, ese modelo es muy nuestro. Entendimos que el público no era una gran mayoría, sino una diversidad de minorías. Queremos una programación, si no ecléctica, al menos, plural. Hay minorías muy importantes. Hemos ido atrayendo a diferentes comunidades.

Esto es, buscan nichos.

Sí. También cuidamos mucho el Palacio de Cristal y el de Velázquez, en el parque del Retiro, en los que la programación iba y venía. Y luego, algo que alguno me critica, contamos con muchas gratuidades: más de la mitad de nuestro catálogo. Llegó la crisis y, si no había dinero, había que buscarlo. Y se puede dar un servicio público con dinero privado.

Se puede dar un servicio público con dinero privado

Reformamos el patronato, recibimos las aportaciones de diferentes empresas y empezamos a explotar bares y cafeterías, la librería y la tienda, que nos dan bastantes recursos. Todos nuestros trabajos son coproducciones, lo que nos ahorra mucho dinero. Y las itinerancias [el préstamo de obras a otros museos para exposiciones temporales] nos da otro millón de euros al año.

Cuando los museos cobran por embalar y transportar los cuadros, ¿por qué llamarlo préstamo y no alquiler?

La sociedad actual está especializada en decir una cosa y hacer otra [ríe]. En esta crisis profunda, de neoliberalismo extremo, hay una tendencia a la supervivencia y al malestar. Aquí, en los 80, aún no había museos. Y hoy, hay unos pocos que lo tienen todo y muchos que no tienen prácticamente nada. Estos últimos están en el sur de Europa. Un museo norteamericano puede comprar obras a Latinoamérica y, luego, se niega a prestarlas a su país de origen: porque quiere cobrar una fianza, porque pide que se muestren en unas condiciones inalcanzables. Un canibalismo donde ganan quienes lo tienen todo.

¿Una suerte de nuevo expolio?

Totalmente, aunque en la época moderna los expolios son de otro modo: son autoinfligidos y hay gente que está encantada. Pienso en la constitución de Haití, de 1805. Empezaba diciendo: Ahora todos somos negros, aunque incluyera a mujeres o a ciudadanos de origen polaco. Ya no hay un ejército de casacas rojas, pero muchos museos, centros de arte, artistas o comisarios carecen de voz. No les dejan las piezas, por maravillosas que sean sus ideas. ¿Y nosotros? Si nos piden obras con un fin mercantil, pedimos participar de los beneficios. Las prestamos de forma gratuita cuando las muestras tienen fines divulgativos o de investigación. Procuramos conservar los dos baremos.

¿Hay alguien que no le preste obras al Reina Sofía?

Hay dos grandes museos por encima del resto: el MoMA, que empezó muy pronto y cuenta con una colección increíble —sobre todo de modernidad— y el Pompidou. Luego está Suiza, que es un museo en sí misma. Ya después, en otra capa, estarían el Reina Sofía o el Ludwig. Dicho esto, tenemos una relación bastante buena con todos los museos. Aunque a veces cuesta.

Está siendo diplomático.

¡Porque quiero conseguir los préstamos! [Ríe.] Pero vaya, el Reina Sofía tiene peso y voz internacional.

¿Y cómo se lleva con el Thyssen y el Prado, tan cercanos en el espacio?

Es un lugar común que hay demasiados museos, pero la cultura no es excluyente. El arte no es como el carbón de la mina, que en algún momento se acaba: cuanta más cultura sacamos, más encontramos después. La Thyssen es una colección particular abierta al público, y esa es la visión del mundo que concede. El Prado es el gran museo de una cierta España, y elabora un relato continuo de nuestra historia. Nosotros somos la ruptura, aunque hay reiteraciones: Picasso está mirando a Goya y a Velázquez, aunque también a los suyos, a la calle, al sur. En el Guernica hay esa continuidad, pero una ruptura tremenda, como lo es la banalidad del terror, algo muy contemporáneo. Cuando un yihadista pone una bomba, es un acto indiscriminado, arbitrario y banal: eso es el Guernica.

En el Guernica hay una ruptura tremenda, es la banalidad del terror

El Museo Reina Sofía ejerce, además, como una bisagra entre dos partes de un eje: el que va desde la Biblioteca Nacional hasta el Matadero. La cabeza es más noble [los paseos de Recoletos y el Prado], pero faltan los pies, las vísceras [el paseo de las Delicias]. Madrid no es una ciudad bonita, como Barcelona o París, pero aquí la gente hace la calle suya. Y todo esto debe acabar ocupado por la gente.

¿Hasta qué punto estas visiones son realizables, ante unos políticos indiferentes hacia la cultura?

Hay gente en mi equipo que, a ratos, me dice que no aguanta más. Y les respondo: mira, yo nunca prometí que esto fuera fácil. Broodthaers lo entendió. Él estaba muy interesado en Napoleón y Waterloo y contó que, en el mundo actual, la batalla siempre es en el campo enemigo. Hoy, Napoleón es una marca de coñac. Obviamente, la cultura no es una prioridad para la clase política. Si partimos de la cultura, somos capaces de imaginar muchas economías, pero si partimos de la economía, solo somos capaces de imaginar una cultura. Entonces, es difícil. El propio museo se contradice y acaba haciendo lo contrario de aquello que se había propuesto.

Y los museos levantan cafeterías espectaculares y gentrificadas.

Los cafés forman parte de la fiesta de la democracia, de la cultura de aquella burguesía revolucionaria. El problema no es tanto que haya una cafetería en un museo, sino que el museo se transforme en una cafetería. Mire: algo que aún nos queda por desarrollar es nuestra presencia en las redes sociales, y hay que trabajarla. Pero eso es una cosa, y otra creer que venir al museo consiste en hacerse selfies con los cuadros.

Mencionó antes una falsa división entre la cultura de las élites y la cultura popular.

Sí, creo que esa división es más bien modernista, y que dirigía a la gente hacia una utopía. Hoy no tiene sentido, porque hay una multitud heterogénea que ya no espera un líder. Y nosotros queremos trabajar en esa diversidad. Pensemos en La Codorniz: una pieza de alta cultura que escapaba al Régimen y que, al tiempo, era popular. Quizá este sea un discurso de la izquierda populista, aunque en el sentido en el que la planteaba [Ernesto] Laclau.

Dejemos los populismos a un lado. ¿Son muy distintos el público del Reina Sofía y el del MACBA de Barcelona?

Son distintos, porque son instituciones distintas. Este museo es mucho más amplio, estatal, y va dirigido a un público más complejo. El MACBA estaba mucho más definido. Y en la medicina está muy claro: no importa a cuánta gente lleguemos, hay que curar un resfriado tanto como hay que erradicar la enfermedad que padece una sola persona.

Desde la cultura, podemos imaginar muchas economías

Los museos no podemos caer en esa trampa porque, de repente, no hay dinero. Ahora no lo hay aquí, como no lo hubo en Alemania durante la unificación. En Estados Unidos, prácticamente todos los museos son privados. Pienso en Ann Temkin, que trató de cambiar la colección del MoMA. Todos los artistas mostrados eran hombres, maestros, de grandes pinturas. Y no pudo: pusieron a Louise Bourgeois, mujer, por aquello de la corrección política, pero ya.

Dependía mucho más de los patronos, que le habían regalado diez cuadros de Rothko. ¿Iba a quitarlos para exponer una revista? En Estados Unidos los museos son privados, pero sin vocación de servicio público.

A medio y largo plazo, ¿cuenta con un proyecto para la colección permanente del Reina Sofía?

Ahora mismo, nuestra colección se acaba en los 80. Así que sí, hay un proyecto, también de desarrollar la planta cero, que antes solía alojar pequeñas exposiciones y hoy es un almacén. Lo ideal es que la colección acabara en 2015. Llegamos a conseguir una partida de Fomento para ello y, entonces, nos quedamos sin Gobierno. Mientras, vamos trayendo invitados a nuestra colección permanente: finales de los 80, la Transición, los primeros 90. Y otra, que inauguraremos muy pronto, sobre nuestro momento contemporáneo: la militarización del neoliberalismo, tras el atentado de las Torres Gemelas, la crisis financiera, la resistencia contra la globalización. También queremos hablar de arquitectura: no podemos entender el Guernica sin el pabellón de la República, al igual que no podemos comprender los años 50 sin la trienal de Milán.

¿La guerra ha terminado? es el actual nombre de la cuarta planta del museo. ¿Se acabó, acaso?

La sala arrancaba con una película terrible de Alain Resnais [Nuit et brouillard, 1955], sobre los campos de concentración nazis, y acababa con un largometraje, también de Resnais, con guión de Semprún [La guerre est finie, 1966]. Cogimos el título, pero le añadimos las interrogaciones. Esta película sigue a un miembro del Partido Comunista que sueña con la huelga general, y cuyo sacrificio ante la causa es absoluto. Lo terrible es que al final aparecen una serie de turistas. Y se da cuenta que el cambio va a ocurrir, pero no es el suyo, sino el de la sociedad de consumo. Esa es, justo, la historia que queríamos contar: la guerra no ha terminado. Es otra guerra.

---------------------------------

CTXT ha acreditado a cuatro periodistas --Raquel Agüeros, Esteban Ordóñez, Willy Veleta y Rubén Juste-- en los juicios Gürtel y Black. ¿Nos ayudas a financiar este despliegue?

Autor >

Miguel Mora

es director de CTXT. Fue corresponsal de El País en Lisboa, Roma y París. En 2011 fue galardonado con el premio Francisco Cerecedo y con el Livio Zanetti al mejor corresponsal extranjero en Italia. En 2010, obtuvo el premio del Parlamento Europeo al mejor reportaje sobre la integración de las minorías. Es autor de los libros 'La voz de los flamencos' (Siruela 2008) y 'El mejor año de nuestras vidas' (Ediciones B).

Autor >

/

Autor >

Francisco Pastor

Publiqué un libro muy, muy aburrido. En la ficción escribí para el 'Crónica' y soñé con Mulholland Drive.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí