Historias del pellizco

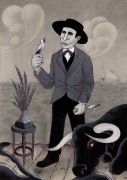

Silverio Franconetti y la invención del flamenco

Acercarse a su historia es sentir cómo alguien está jugando con el clavijero, afinando y desafinando el nailon, desorientándonos, meciéndonos entre lo creíble y lo inverosímil

Esteban Ordóñez 29/03/2017

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT necesita 300 suscripciones mensuales para ser sostenible y cada vez más independiente. Puedes ayudarnos aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

La línea que separa las invenciones de los hechos en la vida de Silverio Franconetti es delgada y transparente como la cuerda más aguda de una guitarra: una cuerda que se tensa y se destensa. Acercarse a su historia es sentir cómo alguien está jugando con el clavijero, afinando y desafinando el nailon, desorientándonos, meciéndonos entre lo creíble y lo inverosímil. Con frecuencia, en ese juego, uno percibe la nota buena, la que cumple la armonía y nos revela, de verdad, quién era ese extraño hombre que inventó el flamenco; pero dura poco, la leyenda y la confusión de la información enseguida lo trastocan todo. A Silverio Franconetti se le atribuyen cuatro fechas de nacimiento: 1829, 1831, 1834 y, la más aceptada, 1823. Sea cual fuera el año, el día en que vino al mundo nada de lo que lo rodeaba guardaba conexión con el flamenco. El hombre que sacó el cante gitano de la oscuridad y lo extendió por el mundo abrió los ojos rodeado de silencio.

Unos cuarenta años después ocurrió algo que corrió de oído en oído hasta inundar, junto a otras anécdotas del mito, la cabeza de Federico García Lorca. [Lorca dando vueltas en su cuarto, desesperado, tratando de imaginar. Lorca fumando, encontrando al fin el verso perfecto sobre el enigma de Silverio: cuando cantaba “se abría el azogue de los espejos”].

El hombre que sacó el cante gitano de la oscuridad y lo extendió por el mundo abrió los ojos rodeado de silencio

Todavía hoy sigue repitiéndose la escena como parábola de la grandeza del cantaor. Llegó al puerto de Cádiz el Gravina, un bergantín de guerra con seis cañones. Venía de América y saludó a la ciudad pegando cañonazos al aire. De la humareda descendió Silverio después de nueve años desaparecido al otro lado del Atlántico. Nadie lo reconoció: orondo, estirado, luciendo una barba espumosa y ropajes de indiano rico. No sólo había alterado su aspecto, Franconetti no era exactamente el mismo y su garganta tampoco. Cuentan que acordó con el clan de los Ortega gastar una broma a los vecinos. Organizaron una fiesta en honor del americano recién llegado. Acudieron, entre otros, Curro Dulce, Manuel Molina, María Borrico y el tocaor Patiño. Hacia el final, el americano chasqueó la lengua y se quejó de que nadie le había entonado los aires de Silverio. Contó el biógrafo Blas Vega que pidió que le tocaran por seguiriyas. Se oyeron burlas entre los gitanos, pero se tragaron la lengua en cuanto oyeron el primer fraseo. Una gitana vieja se echó a llorar: es fácil suponerle el luto y una escasez de dientes en la boca que hacía su llanto más gomoso. “Este no puede ser otro que Silverio, al que habéis imitado todos”, dijo la vieja antes de besarlo y desatar una oleada de abrazos. El caudal de su voz trituró los prejuicios de un pueblo celosísimo de su arte.

Pero esta historia no empieza ahí. Escapar a América fue sólo una consecuencia de su empeño por burlar las imposiciones familiares y dedicarse al cante. Su madre era malagueña. Su padre, originario de Roma y con pasado militar, ejercía de sastre. El hermano mayor de Silverio instaló una sastrería en Morón y se trasladaron allí. Él debía seguir la tradición familiar, pero empezó a escabullirse de la sastrería para merodear por los bajos fondos: las fraguas de la Villa.

Recrear el paisaje que cautivó a Silverio obliga mirar fotografías de la época como las de Rafael Garzón. Hay que restarles fuertes notas de folclorismo e impostura, pero sirven para escudriñar en los muros en descomposición de las casas gitanas, en los bigotes prietos de ellos y la ambición de elegancia en las caras redondeadas de ellas. Pero, ante todo, nos ilustra la mirada de sospecha hacia la cámara, la mueca ofendida bajo sombreros imposibles: ahí, entre tanto estereotipo, nos alcanza hoy un testimonio de autenticidad y resistencia. Facciones como esas debió encontrarse Franconetti al adentrarse en el sonido de los fuelles y los hierros de las fraguas. Se martilleaban los yunques con un sentido rítmico preciso. Los gitanos, como los esclavos negros del Mississippi, encontraron un territorio oculto en el trabajo, un patrón de expresión que les ayudaba a imponerle unas pautas propias al sacrificio. Por eso el compás es tierra santa en el flamenco. Dicen que en ese lugar, Franconetti entabló amistad con El Fillo, monarca de cantaores, propietario de una voz carbonosa y ronca. De él aprendió los cantes gitanos puros a los que aún nadie llamaba flamenco, y también debió de ser por él que la madre de Silverio empezó a temer los ambientes en los que se movía su hijo. Una de las seguiriyas más famosas del maestro Fillo lamentaba el apuñalamiento y la muerte de su hermano. No sería de extrañar que Silverio se arrancara en la sastrería y que su madre escuchara la letra arañando de puro pánico algún recorte de tela, y que él, abstraído, la repitiera una y otra vez aquella: “Mataste a mi hermano,/ no t’he perdonao:/ tú l’has matao liao en su capa/ sin jaserte na./ Con aquellas fatigas/ s’agarró e mí/ como me ijo: compañero mío/ me boy a morí”.

Los gitanos, como los esclavos negros del Mississippi, encontraron un territorio oculto en el trabajo, un patrón de expresión que les ayudaba a imponerle unas pautas propias al sacrificio

Para cuando zarpó rumbo a Buenos Aires y Montevideo se le conocía en Sevilla y Madrid. Ya había comenzado el trabajo de orfebrería al que entregaría toda su vida: suavizar el arte fragüero y fusionarlo con el folclore andaluz para hacerlo más accesible al público y lograr que se reconociera su dimensión artística. En esa tarea adoptó muchos estilos y creó otros tantos. El símbolo de su talento creativo fueron las cabales, pero, justo en este punto, el nailon se afina y se desafina y somos incapaces de encontrar la verdad al fondo de la historia. Muchos le atribuyen a él su invención, otros sostienen que las tomó de El Fillo: hay una guerra abierta todavía hoy. La cabal es una de las mayores proezas del cante.

El caso es que entre 1856 y 1857, de pronto, se esfumó. Unos hablan de que aceptó una oferta motivada por su familia para dedicarse a la sastrería, otros de que buscaba hacer fortuna para completar su misión, incluso se llegó a atribuir su marcha a un crimen de sangre en una taberna; un rumor que, dicen, se refería a un torero brutal llamado Manuel Domínguez al que un día un toro le dejó un ojo colgando y él mismo terminó de arrancárselo, gritando: “¡Esto son desperdicios!”.

En la época en que el pontífice del cante salió hacia América las travesías duraban más de dos meses. La película La leyenda del pianista en el océano (aunque inspirada en un tiempo más cercano) cuenta que el primer viajero que vislumbraba la tierra desde la cubierta siempre gritaba (¡América!) y desataba una algarabía de besos, abrazos, música y bailes. Ver dibujarse el horizonte de arenas anchas y palmeras verdes era resucitar.

De su estancia en Montevideo se cuenta que se empleó como picador de toros y que se alistó en el ejército. Sabemos poco más. Algunos autores especulan con sus tránsitos por las cloacas sociales de la ciudad, por los llamados candomes y casas de baile por donde las noches de música desembocaban en un caos de violencia y sexo: en medio del barullo, él, un desconocido, captaba melodías y armonías nuevas.

Desde su regreso a España en el año 64 su ascenso fue meteórico. Lo aclamaron en el Teatro Principal de Jerez, en el Café del Recreo; llenaba noche tras noche. Este arte se hizo un hueco cada vez más ancho. Se acompañaba de las guitarras de José Patiño y Francisco Cantero. En los periódicos declaraban el luto “de las musas”, lo definían como aquel que “gargajea[ba] notas indefinibles”. Su aparición en las tablas hacía que la gente bebiera llenándose la boca. El payo Franconetti personificaba el dolor, el intestino de la tierra, la prueba de lo que muchos señoritos del público pretendían ignorar. Interpretaba serranas, rondeñas, polo, caña, jaberas, seguiriyas y cabales… El primer registro conocido de la palabra “flamenco” se leyó en una gaceta de 1866, en pleno furor silveriano.

El payo Franconetti personificaba el dolor, el intestino de la tierra, la prueba de lo que muchos señoritos del público pretendían ignorar

Silverio pronto inició su propia actividad empresarial gestionando distintos cafés y una academia de baile (ciertas voces sospechan que injertó requiebros del malambo uruguayo en la danza flamenca). No obstante, la verdadera culminación de su esfuerzo por profesionalizar el cante gitano fue la fundación del Café de Silverio en 1881. Allí medrarían voces como la de Enrique El Mellizo, La Serneta, Fosforito o Antonio Chacón. El Café era una universidad, se iba a escuchar, a aprender repertorio y a competir: el pontífice se retaba con las mejores gargantas que se acercaban al local. No hay datos de que algún artista le ganara el asalto.

La información sobre él se desenfoca, se reduce a una serie de fechas, reseñas en prensa y poco más. Sin embargo, hay estrategias apócrifas para tratar de encontrar el centro de gravedad de su paso por el mundo: la imagen, la metáfora que lo resuma todo. Los científicos han descubierto la manera de guardar una película entera en una molécula de ADN, pero los compositores llevan haciendo lo mismo cientos de años. Sólo hay que clavarse los auriculares y escuchar las cabales que se atribuyen a Silverio, por ejemplo, alguna versión de José Menese. En mitad de la seguiriya, que es el palo más tenebroso, la cabal es una expansión, una iluminación prodigiosa. Espera. Rebobina, escúchala otra vez... Empieza. Oímos unos primeros compases negros como la España decimonónica; siguen más estrofas cerradas, húmedas, amenazando náuseas como camarotes de barco hasta que, de pronto, se abre el tono, y con la primera vocal del cantaor lo percibimos claramente: América en el horizonte, las palmeras verdes, los pájaros verdes, la brisa verde. Esa podría ser la síntesis de su vida y de lo que consiguió hacer con el flamenco: guiarlo de la sombra a la luz.

Silverio falleció en Sevilla el 30 de mayo de 1889. A esas alturas, toda la ciudad tenía las ventanas de par en par.

-----------------------------------

Bibliografía

- Silverio Franconetti en Uruguay. La aventura taurina del cantaor sevillano, Gerhard Steingress.

- Las mudanzas del cante en tiempos de Silverio, Guillermo Castro Buendía

- La voz de los flamencos, Miguel Mora Díaz

- Don Antonio Chacón, Colección Carlos Martín Ballester

Autor >

Esteban Ordóñez

Es periodista. Creador del blog Manjar de hormiga. Colabora en El estado mental y Negratinta, entre otros.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí