Lectura

Libia: el penúltimo error

La conquista de Sirte, en febrero de 2015, marcó la cúspide geográfica del Estado Islámico. Las razones para su espectacular progreso en el país norteafricano fueron similares a los errores cometidos por las potencias occidentales en Afganistán e Irak

Javier Martín 4/10/2017

Valle publicitaria con un retrato de Muamar Gadafi en Gadamés (Libia), en marzo de 2009.

Sludge GEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Estamos produciendo una serie de entrevistas en vídeo sobre la era Trump en EE.UU. Si quieres ayudarnos a financiarla, puedes ver el tráiler en este enlace y donar aquí.

Recostado sobre el capó de una vieja furgoneta pobremente artillada, Rahim --ojos brunos, pelo crespo, barba híspida-- acaricia con mecánica destreza el cañón del fusil mientras observa con fingida desidia el frente de batalla. El sol de agosto cae lacerante sobre la espectral ciudad de Sirte y a simple vista nada se observa más allá de varios cúmulos dispersos de basura humeantes, casquillos de bala, un par de chasis calcinados, montones de cascotes desperdigados y un cadáver mutilado y ennegrecido, con los miembros disgregados, tirado frente a la calle que penetra en el llamado “distrito tres”, un área de unos dos kilómetros cuadrados asomado a la playa en el que, según el joven miliciano, resisten cerca de medio millar de yihadistas, miembros todos ellos --dice-- de la rama libia de la organización Estado Islámico. “Hay al menos dos en esa casa de allí, la primera de la izquierda, junto a la barricada”, afirma, prismáticos en mano, mientras señala una hilera de inmuebles acribillados a balazos. “Son negros, como la mayoría de los que se esconden aquí. Los vigilamos desde hace un par de días”, explica en un árabe envarado, despectivo y áspero, impregnado de ese abyecto hedor que desprende el racismo. “El problema es que son profesionales y están muy bien armados”, tercia Musbah, jefe de la unidad. “Como te dije al salir, los francotiradores saben dónde apuntan y los alrededores de las casas están llenos de bombas, escondidas en cualquier sitio. Es gente que sabe combatir, mercenarios, y no les importa morir. Ni siquiera son libios”, sentencia con la mirada clavada en el laberinto de callejones estrechos y casas bajas que le han pedido conquistar.

Oficial del Ejército en tiempos de la dictadura de Al Gadafi, Musbah --tez morena, ojeras profundas, dentadura incompleta-- se sumó a la milicia Shuhada al Janzour en enero de 2011, escasas semanas antes de que la revolución contra el excéntrico tirano estallara con toda su furia. Nacido en el meridiano del siglo XX, hijo de una familia de abaceros, cuenta que arrancó de cuajo los galones del uniforme que guardaba en el armario de su modesta casa y se adhirió, decidido e ilusionado, al espejismo de libertad que aquel convulso invierno sacudió el norte de África. “Era una apuesta arriesgada, una gran responsabilidad. El momento que muchos habíamos soñado”, afirma parapetado, como el resto de nosotros, tras el vehículo abollado. “Gadafi había destruido nuestro país, nuestra cultura, nuestra religión”, justifica con un mohín extraño, mezcla de fatiga y hastío. A su lado, Jaled se gira un instante y le observa con gesto que rezuma obediencia y admiración. Cuatro décadas más joven, privado aún de vello en el rostro, se enroló en la katiba que manda su tío apenas unos meses atrás, en mayo de 2016, cuando las poderosas milicias de la vecina ciudad de Misrata se movilizaron, junto a otras del oeste del país, para impedir el avance de la horda fanática hacia la capital. Como varios de sus compañeros, abandonó los estudios en Trípoli y cambió apuntes, bolígrafos y clases por un pequeño salario, rancho abundante, un jergón y el fusil AK-47 Kalashnikov que ahora cuelga de su hombro. Viste pantalón de camuflaje color caqui y una camiseta blanca con el logotipo falsificado de una conocida marca de lujo italiana. Como la mayor parte de los miembros de la escuadra, calza unas sencillas sandalias de cuero negras pese a encontrarse en primera línea de combate, y duerme poco y mal por las noches, momento de máxima zozobra y abierta amenaza. En su vocabulario, dice sin embargo que no se conjuga el verbo temer. “Estoy aquí para defender Libia de quienes vienen de fuera para destruirla”, subraya al tiempo que el eco hosco de un mortero rasga el silencio abisal que envuelve el despuntar de la tarde. “Esta es la última frontera que ha cruzado el Daesh. Libia será su tumba. Nosotros solos los detendremos, no necesitamos a nadie”, advierte con la voz henchida de entusiasmo. “En un par de días, Sirte será nuestra”, subraya.

Como la mayor parte de los miembros de la escuadra, Jaled calza unas sencillas sandalias de cuero negras pese a encontrarse en primera línea de combate, y duerme poco y mal por las noches, momento de máxima zozobra y abierta amenaza

El citado puerto, ciudad natal de Al Gadafi y lugar en el que años después el tirano recibiría la muerte --cruelmente servida por los rebeldes--, tardó cuatro meses más en caer. Jaled no lo vio. Herido en una rodilla por uno de los francotiradores a los que acechaba, regresó a su barrio en el oeste de Libia mutilado, con la mirada aún arrobada por el orgullo y sin ni siquiera una medalla en la pechera. Tampoco Rahim, mártir en combate. No siguió su propio consejo. “Cuando entremos en alguna de las casas liberadas, no toques nada. Dejan miles de trampas”, decía. La bomba que cercenó sus sueños y desgajó sus miembros estaba atada con un sedal a una bandera negra fijada en la pared, sobre un raído tresillo bañado en sangre. Cuentan sus camaradas que al arrancarla gritó “Alá es el más grande” y que una de sus chanclas quedó suspendida entre los brazos de una lámpara dorada. “Estos chicos se dejaron la vida por Libia y ahora nadie se lo agradece. Salvaron este país, quizá a la propia Europa y a nadie le importa”, se lamenta Musbah ya de regreso en su casa de Janzour. El crudo invierno impuesto a borbotones por el cambio climático se ha desplomado sobre la cuenca sur del Mediterráneo y un viento glacial y húmedo sopla con furia sobre la convulsa capital libia, frenética y atribulada de nuevo por el creciente bisbiseo de las armas, aciago augurio de la siguiente batalla. “Todo el mundo mira a Siria, pero la verdadera guerra (contra el fanatismo) se libra aquí. Aquí está la verdadera amenaza”, clamaba.

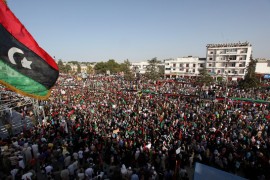

La conquista de Sirte, en febrero de 2015, marcó la cúspide geográfica del Estado Islámico. Sumada al resto de avances en Irak y Siria, le permitió a la organización controlar un vasto y diverso territorio con más de 10 millones de habitantes y asomarse al dintel de Europa, a escasas millas de la costa sur de Italia. Las razones para ese espectacular progreso en su provincia o wilaya norteafricana --que volvió a sorprender a los gobiernos occidentales y a la prensa internacional-- eran, sin embargo, similares a las que facilitaron que los talibán se apoderaran de Kabul en la década de los noventa, y a las que las huestes del propio califa utilizaron en Irak para sacar ventaja del caos una década después: una incoherente y falaz operación militar, dirigida por la OTAN y basada en una interpretación espuria y pancista de la defensa de los derechos humanos; una pésima elección de los cómplices --que incluían desde islamistas afines a los Hermanos Musulmanes hasta yihadistas con experiencia en la guerra afgana, pasando por caducos y arribistas opositores en el exilio--; desinterés por la reconstrucción y falta de conocimiento de la realidad política y social del país, ingredientes todos ellos que condujeron, una vez más, al fracaso de una solución bélica carente de un plan y un objetivo más allá de las armas. “La primavera árabe de Libia no fue la primera de la serie, ni la más destructiva, ni la más mortífera, sino la más caricaturesca”, explica el antiguo embajador francés Michel Raimbaud. “Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria, por citar solo los ejemplos del último cuarto de siglo, han mostrado la torpeza de lo que los neoconservadores han llamado democratización a la americana”, agrega el diplomático y profesor de Relaciones Internacionales. Una doctrina que aspiraba a sembrar urnas con aviones de combate y tanques, y que el tiempo ha demostrado que simplemente ha servido para crear vacíos abisales de poder, troneras de miseria, desigualdad, injusticia y totalitarismo por las que se han esmuciado los derechos humanos y colado el discurso del odio y el fanatismo.

Al igual que en Túnez, Argelia, Marruecos y Egipto, las raíces del islam político en Libia se remontan al inicio de la segunda mitad del siglo XX, época en la que el panarabismo, el socialismo del Partido árabe nacionalista Baaz y el Movimiento de los Países No Alineados eran considerados tentáculos del comunismo que debían ser amputados. Antigua colonia italiana, las tierras entonces dominadas por el piadoso rey Idriss al Senoussi disfrutaban de una febril actividad comercial e industrial en torno a la explotación del petróleo, y acogían una sociedad tribal bipolar, rasgada por aquellos que se apegaban a la tradición y quienes pretendían vivir como en París o en Roma. Un tiempo en el que la economía crecía, pero también la corrupción y el favoritismo en la corte, que poco a poco, escándalo a escándalo, se fue deslizando hacia el absolutismo. Presionado por el islamismo, pero también por la ola de nacionalismo que estalló en todo el mundo árabe tras la victoria de Israel en la guerra de los Seis Días, el monarca se recluyó en su cortesana isla de Trípoli. Abandonó a su suerte las provincias --en particular la Cirenaica-- y fue agotando poderío e influencia hasta que el primero de septiembre de 1969, y aprovechando un viaje del enfermo rey a Turquía, un grupo de militares al mando del joven Muamar al Gadafi le arrebató el poder con un golpe de Estado incruento.

Consciente de su potencial riesgo futuro, el coronel identificó el islam político como su principal enemigo y enseguida emprendió una feroz campaña de violenta represión policial y descrédito popular a través de los medios de comunicación nacionales. Ilegalizó las actividades del ultraconservador partido Hizb al Tahrir y negó la licencia a los Hermanos Musulmanes, a los que tildaba habitualmente de sucias hienas o perros callejeros. Hostigados, la mayoría de los responsables de la cofradía optaron por emigrar, especialmente a Estados Unidos, donde fundaron el llamado “Grupo Islámico de Libia” y comenzaron a publicar la revista El musulmán, embrión de la oposición en el exilio. Aprovechando el negativo impacto de las farragosas guerras africanas, algunos de ellos decidieron regresar de forma clandestina en 1982, con la esperanza de poder resucitar la organización. Pero la respuesta de Al Gadafi fue más brutal aún, si cabe. Tachados de herejes, llenó con ellos cárceles y patíbulos. Dejó viudas, produjo huérfanos y abrió una profunda herida social que jamás cicatrizaría. No sería hasta 1999, fecha en la que el dictador emprendió un giro con el que pretendía liderar África e integrarse de nuevo en la comunidad internacional, cuando la cofradía --con ayuda de sus hermanos egipcios-- lograría establecerse de nuevo en el país. Su rehabilitación formaba parte de un plan más ambicioso diseñado por Seif al Islam, el hijo predilecto del jerarca, para darle una pátina de democracia a la tiranía de su progenitor.

“La primavera árabe de Libia no fue la primera de la serie, ni la más destructiva, ni la más mortífera, sino la más caricaturesca”, explica el antiguo embajador francés Michel Raimbaud

La crueldad del régimen, y su abierta animadversión hacia el islam político, no evitó, sin embargo, que sus interpretaciones más intransigentes, con el salafismo a la cabeza, y la propia herejía wahabí hallaran un espacio y una audiencia en la que prosperar y desarrollarse. Introducidos en la década de los sesenta por clérigos saudíes y egipcios, crecieron de forma clandestina en las mezquitas de las ciudades más desfavorecidas --caso de Derna-- gracias, en gran parte, al peculiar sistema político inventado por el mismo Al Gadafi: la jamahiriya o gobierno de las masas. Despolitizada la sociedad, abolidos los partidos políticos y prohibido el asociacionismo civil, los templos devinieron en el único lugar de socialización, debate y activismo. En velados nidos de intolerancia y descontento en los que se apilaban la ignorancia y el odio al dictador, y de los que en la década de los ochenta saldrían cientos de resentidos jóvenes rumbo a Afganistán, donde disfrutarían de su fanatismo y encontrarían comprensión y alivio común a sus frustraciones junto a miles de correligionarios procedentes de las naciones vecinas. “Al contrario que en otros países de la región, el yihadismo libio es un fenómeno en cierta manera externo”, explica Jules. “Creció en ese grupo que llamamos árabes afganos y que está enlazado con ese sentimiento de solidaridad yihadista que desde entonces se extiende por el mundo”, agrega.

Abdel Hakim Belhadj es, probablemente, el más famoso de todos ellos. Nacido el 1 de mayo de 1966 en el popular distrito capitalino de Suq al-Juma, su biografía oficial asegura que estudió ingeniería en la Universidad Al Fateh, en Trípoli, donde entró en contacto con grupos salafistas subversivos de oposición a Al Gadafi. Documentos de Inteligencia subrayan, por su parte, que fue su rudo carácter y su capacidad de liderazgo lo que le permitió destacar y entrar en las redes salafistas, que le permitieron viajar a Europa, Sudán y otros países árabes de la región antes de aterrizar en Arabia Saudí, desde donde en 1988 atravesó el “puente de los muyahidin” rumbo a Afganistán. Fue allí, en la última y más nefasta trinchera de la guerra fría, donde Belhadj, nombre de guerra de Abu Alá al Sadiq, fue elegido y entrenado por la CIA y los servicios secretos saudíes y pakistaníes para crear y dirigir, junto a otros compatriotas como Abu Laith al Libi, el Grupo Islámico Libio de Combate (LIFG, en sus siglas en inglés), principal movimiento islamista opositor al entonces enemigo libio de Occidente. Insertado en el este del país —principalmente en Derna—, el LIFG lanzó en el arranque de los noventa una ofensiva de baja intensidad contra el régimen que incluyó diversas operaciones terroristas y al menos dos atentados fallidos contra el dictador. Uno en 1995 y otro en 1996, en los que según diversos expertos, como el escritor canadiense de origen congoleño Patrick Mbeko o el exagente del MI5 David Shayler, habrían participado tanto los servicios secretos norteamericanos como sus colegas británicos. Aplastados a sangre y fuego, la mayor parte de sus dirigentes se vieron obligados a huir de nuevo. Algunos, como el padre del terrorista que atentó en Manchester, lograron estatus de refugiado político en el Reino Unido. Otros, como el propio Belhadj, retornaron a Pakistán, donde al parecer colaboraron con los Talibán y la propia Al Qaeda.

El ahora líder de una de las poderosas facciones libias que controlan el Trípoli post-Gadafi fue detenido en 2004, junto a su esposa embarazada, en el aeropuerto de Kuala Lumpur cuando se disponía a abordar un avión rumbo a Tailandia, y confiado a la CIA, que lo trasladó desde Bangkok a Libia. Siete años después, sentado en las cenizas de lo que un día fue el lujoso Hotel Corinthia, frente a la costa de Trípoli, Peter Bouckaert, portavoz de Amnistía Internacional, me explicó que existen pruebas que atestiguan que fue la propia inteligencia norteamericana la que entregó a Belhadj y a su mujer al dictador en un vuelo secreto que hizo escala en la isla de Diego García, y que agentes del citado cuerpo y del MI6 británico estuvieron presentes en los interrogatorios. Tres años antes, y en un giro inesperado, el Consejo de Seguridad de la ONU había incluido al LIFG entre los grupos terroristas de la yihad internacional y acusado a Belhadj de confabular junto a Bin Laden, al que aseguraba había visitado varias veces, incluso durante su “exilio” en Sudán. El régimen de Al Gadafi, que en aquel tiempo también había girado su política e iniciado su proceso de aparente contrición y aproximación a Occidente, argumentó en la orden internacional de arresto que el islamista dirigía uno de los principales campos de entrenamiento de Al Qaeda, integrado en su mayoría por “terroristas libios”, una acusación que Belhadj siempre ha negado. “Estuve siete años en la cárcel de Abu Selim”, en el extrarradio de Trípoli, explicó en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC. “Me inyectaron algo, me colgaron de pies y manos en una pared y me metieron en un contenedor con hielo. No me dejaban dormir y había ruido todo el tiempo. Lo que pasó fue ilegal, fui torturado y merezco ser compensado”, aseguró Belhadj, que una vez libre en la Libia post-Gadafi ha puesto una querella ante la justicia británica.

La crueldad del régimen, y su abierta animadversión hacia el islam político, no evitó, sin embargo, que sus interpretaciones más intransigentes, con el salafismo a la cabeza, y la propia herejía wahabí hallaran un espacio y una audiencia en la que prosperar y desarrollarse

Belhadj y los antiguos miembros del LIFG fueron claves en la liberación de Trípoli y en la caída de Al Gadafi en 2011, al igual que lo fueron los radicales afincados en el este del país, en especial Derna, ciudad que el 20 de febrero de ese año, apenas tres días después del brote de las manifestaciones en la capital, fue la primera en declararse liberada. Los vínculos de esta pequeña y mísera ciudad situada en el este de Libia, a escasos kilómetros de la frontera con Egipto, con el salafismo yihadista son igualmente añosos y profundos. En octubre de 2007, tropas estadounidenses hallaron una serie de documentos y registros de combatientes de Al Qaeda en el Kurdistán iraquí. Conocidos como “los papeles de Sinjar”, proporcionaron datos exactos de la filiación, lugar de procedencia y vía de entrada de casi medio centenar de combatientes extranjeros que se integraron en la insurgencia de Irak en los años en los que Estado Islámico no era más que un embrión, en empeño mítico apenas soñado. Los libios aparecen como la segunda nacionalidad más numerosa, solo superada por los saudíes. De los 440 hombres listados en uno de los documentos, 52 procedían de Derna, la ciudad del mundo con la cifra más alta de voluntarios. Bengazi aportaba 21. Y un manojo más había salido de ciudades libias como Ajdabiya, Misrata o Sirte. “Los recientes acontecimientos políticos en Pakistán y Afganistán, la preeminencia de los combatientes libios en Irak y la evidencia de que existen rutas de contrabando bien establecidas desde Libia a través de Egipto sugieren que las facciones libias están ganando importancia en Al Qaeda”, concluía uno de los primeros análisis publicados. “Los gobiernos de Libia y Siria han compartido con Estados Unidos su preocupación por el salafismo yihadista y por la violencia de sus seguidores”, advertían después sus autores, Brian Fishman y Joseph Felter.

Al tiempo que Derna se convertía en la primera ciudad liberada y Belhadj armaba y aleccionaba a sus milicianos en las llanuras y playas de Misrata, un tercer brazo salafista azuzaba la revolución y le otorgaba la bendición de Alá. Formado en la universidad egipcia de Al Azhar y activo predicador radical en las mezquitas de Londres, en los días previos a la gran manifestación del 17 de febrero de 2011 el jeque Sadeq al Ghariani —uno de los clérigos más influyentes de Libia— emitió una fatua en la que definía las protestas como un nuevo episodio “en la guerra santa contra los infieles”, e instaba a expulsar a Al Gadafi para complacer a Dios. “El edicto de Al Ghariani fue como un pistoletazo de salida”, asegura Sami al Zibir, un acaudalado empresario libio ahora refugiado en Túnez. “Era muy conocido en Londres y en el resto de Europa, y sus palabras fueron como un llamamiento a las armas. Muchos islamistas que estaban en el exilio hicieron entonces las maletas y vinieron a Libia”, recuerda. “Fue entonces cuando los gritos de Alá es el más grande y otros himnos religiosos comenzaron a escucharse entre los rebeldes”, agrega. Al Ghariani, que goza de estrechas relaciones con clérigos wahabíes y que en los años previos viajó con regularidad a Arabia Saudí, fue nombrado en 2012 gran muftí de Libia por el entonces Consejo de Transición Nacional, que dirigía Mustafa Abdul Jalil y apoyaba la ONU. Seis años después es aún la máxima autoridad religiosa de Libia y uno de los principales focos de inestabilidad política y militar. Controla una parte importante de la capital y se opone con fiereza al ascenso del mariscal Jalifa Hafter, al que considera “más peligroso que el Daesh”.

Belhadj, por su parte, fue designado jefe del Consejo Militar de Trípoli, un órgano concebido para garantizar la seguridad en la capital. Financiado desde el exterior, el islamista había entrado meses antes en la capital al frente de la Brigada Umar al Mukhtar, una milicia compuesta por salafistas y nacionalistas, que el 20 de agosto de 2011 izó la bandera de la victoria en el complejo de Bab al Aziziya, símbolo de la derrota del tirano. Lejos de lograr sus objetivos, la elección de Belhadj dejó entrever las grietas de una coalición rebelde a la que simplemente unían la codicia y la aversión al sátrapa. El plan de asimilación urdido por el hijo de Al Gadafi en los años previos a la revuelta había hecho que en vísperas del alzamiento los grupos islamistas no fueran más que un fárrago de débiles organizaciones enfrentadas, unas favorables a la normalización permitida y otras muchas partidarias aún de la beligerancia. “Existen pocas dudas de que la revolución del 17 de febrero revitalizó el islamismo en Libia. La esperanza tras años de exilio y el dinero procedente de Qatar y de Arabia Saudí fueron la fuerza motriz, junto a la percepción de que la comunidad internacional les apoyaba”, agrega Al Zibir.

Según informes de los servicios secretos, en 2013 cerca de 3.600 combatientes del norte de África penetraron en Siria e Irak, la mayor parte a través de la frontera turca. Apenas dos años después, duchos ya en la lucha y la propaganda, la mayor parte de ellos emprendieron el retorno

El desequilibrio frente a los movimientos laicos —menos influyentes y peor financiados— y errores históricos iterados hicieron el resto. Apremiado por sus socios occidentales, que pretendían imponer su agenda democratizadora sin atender a la realidad social del país, el Consejo de Transición adoptó dos medidas demoledoras. Primero, intentó integrar a todas las milicias en una fuerza nacional denominada “Escudo Libio”, dependiente del Consejo Supremo de Seguridad (SSC, por sus siglas en inglés), en vez de optar antes por el desarme y la desmovilización de las diferentes milicias que habían combatido a Al Gadafi, y que se habían aprovechado del saqueo de sus arsenales. Después, introdujo en la Constitución transitoria la llamada Ley Política de Aislamiento, que excluía de la política y de la administración civil y militar del Estado a todos aquellos que hubieran ejercido un puesto de responsabilidad durante los 42 años de dictadura. Como ocurrió en el Irak pos-Sadam Husein, la normativa devino en un instrumento político de venganza que contribuyó a azuzar la persecución y el cobro de las viejas cuentas pendientes, y en la turbina que impulsó y dilató la división que se abismaría en los años siguientes, facilitando el colapso de las instituciones y la penetración del Estado Islámico. En 2012, consumada la derrota de Al Gadafi, muchos salafistas libios se sumaron a lo que consideraban el momentum y se subieron a la ola libertaria que recorría el mundo árabe. En Derna, comandantes como Mehdi al Herathi —un libio exiliado en Irlanda, años después elegido alcalde de Trípoli— formaron brigadas como Al Battar o Umma, que se integraron en el Ejército Libre Sirio (FSA), mientras que otros se lucraron con la ruta clandestina conectada con la insurgencia iraquí y abrieron otras nuevas a través de Turquía, allanando el viaje a Siria e Irak de miles de fanáticos idealistas salidos de países vecinos como Túnez, Argelia o Marruecos. Un camino sembrado de ilusionismo y rencor que paradójicamente comenzó a ser de vuelta una vez que el califato emergió como una cetrina sombra en la antigua Mesopotamia. Según informes de los servicios secretos, en 2013 cerca de 3.600 combatientes del norte de África penetraron en Siria e Irak, la mayor parte a través de la frontera turca. Apenas dos años después, duchos ya en la lucha y la propaganda, la mayor parte de ellos emprendieron el retorno.

El lugar elegido fue, nuevamente, el este de libia, y el motor la fatua que el califa emitió en noviembre de 2014 bendiciendo la creación del “emirato de Derna”. La ciudad era ya entonces el principal foco de resistencia salafista en el norte de África. En 2014 la inseguridad había obligado a suspender las elecciones generales y grupos de fanáticos peleaban por controlar el corazón de la urbe bajo el acoso de los blindados del entonces todavía general Jalifa Hafter, jefe del llamado Ejército Nacional libio (LNA). Entre ellos, la rama tunecina de Ansar al Sharia, liderada por el convicto en Guantánamo Sufian bin Qamu, que había buscado refugio en Libia tras la ofensiva contra el yihadismo desatada en su país. Y la Brigada Mártires de Abu Salim, ligada a la organización de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). “El territorio libio resultaba particularmente atractivo para los combatientes extranjeros porque ofrecía un acceso fácil a las armas, inseguridad e instituciones débiles, cierta aceptación de la población, fronteras débiles, colapso de la Justicia y era relativamente seguro frente a Irak y Siria”, explica un análisis del Atlantic Council. “Solo en 2016, la ofensiva aérea de Estados Unidos se extendió a Libia. Entre tanto, y debido al persistente caos y la ausencia de un gobierno unificado, ISIS en Libia se convirtió en una de las estructuras de gobierno más efectivas del país, y fue capaz de atraer a muchos yihadistas a su causa”, agrega.

más allá de la guerra en Libia, el grado de amenaza que el yihadismo —y en particular el EI— puede suponer para Europa y el norte de África lo marcará también, probablemente, Argelia, nación sumida en una inquietante incertidumbre política, económica y social

En apenas un año, lo que entonces era una miscelánea de grupos yihadistas se transformó en una poderosa fuerza conjunta que avanzaba sin apenas oposición rumbo a poniente. Bajo el mando de Abu Nabil al Anbari, un antiguo soldado iraquí bragado en la insurgencia contra la ocupación estadounidense, las tropas califales se hicieron finalmente con el poder en Derna y penetraron en las ciudades vecinas de Al Bayda y Bengazi. En la que fuera la capital del alzamiento rebelde, grupos armados próximos al antiguo Gobierno islamista en Trípoli controlaban aún la ciudad, bajo asedio de las tropas del general Hafter. En Sirte, el clérigo bahreiní Turki al Bilani, considerado uno de los principales reclutadores del Estado Islámico, y Abu Amr al Jazrawi, un saudí próximo al califa, plantaban la semilla del odio. Antiguo feudo gadafista, la ciudad que alumbró al dictador albergaba todos los elementos que la convertían en una ambrosía frente al apetito territorial del Estado Islámico. Pobreza, abandono de parte de las nuevas autoridades del país, revanchismo de los antiguos gadafistas y un entorno estratégico privilegiado: abalconada a la costa, apenas a 400 kilómetros al oeste de la capital y próxima a las principales instalaciones petroleras del país. “Hafter nos vendió”, aseguraba Musbah. “Bajó las defensas y abrió paso a los yihadistas, y ahora dice que es problema nuestro. Sus soldados están ahí, en el otro lado, esperando y viendo cómo nosotros morimos”, afirmaba. La espectacular entrada del Estado Islámico en la desierta urbe, a bordo de decenas de furgonetas artilladas con la bandera negra al viento, sirvió de catalizador para el auge de la organización en Libia. Decenas de vídeos se publicaban cada semana en las redes sociales apelando al combate en la wilaya africana. Centenares de tunecinos, argelinos, sudaneses, saudíes y egipcios respondieron a la llamada. Incluso Boko Haram envió combatientes a través de Níger y Chad, y líderes como Abu Ala al Libi, líder espiritual de Ansar al Sharia, juraron lealtad al señor negro en Irak. En Sabratha, células del Estado Islámico lograron infiltrarse en los barrios próximos a la playa y a la carretera principal, creando las condiciones para el siguiente asalto. Situada a escasos 200 kilómetros de la frontera con Túnez, la antigua villa romana suponía, además, lugar de hospedaje y tránsito para los cientos de yihadistas y el dinero procedentes de este país. “Nadie vino en nuestra ayuda”, se quejaba Salim al Warfali. Hostelero de profesión, fue uno de los últimos en poder abandonar la ciudad, prácticamente vacía el día en el que el pendón negro flameó por vez primera en el edificio de la gobernación. “Entraron en la ciudad muchos meses antes, ocuparon y compraron casas, entraron en las mezquitas y empezaron a atosigar a todo el mundo. Lo advertimos pero nadie nos escuchó, nadie hizo nada. Mataron a mucha gente”, explica con un hilo de voz en la habitación que junto a su familia pudo alquilar en uno de los barrios de Misrata.

Embarrada en el lodazal político libio, y en el laberinto militar sirio-iraquí, la respuesta internacional tardó cerca de un año en llegar. Sin un socio fuerte y confiable, y empeñada en crear un estado centralizado en un país de tradición tribal, la ONU forzó en diciembre de 2015 la formación de un gobierno de unidad pese a que las partes en conflicto —principalmente el antiguo Ejecutivo islamista en Trípoli y el nuevo Parlamento en Tobruk, bajo el mecenazgo del mariscal Hafter— se negaron a firmar el acuerdo. Con el endeble pacto de Skhirat sobre la mesa, aviones de combate norteamericanos bombardearon en febrero de 2016 Sabratha; y militares franceses, británicos, italianos y estadounidenses se afanaron en la formación de una quebradiza alianza de milicias lideradas por la ciudad de Misrata, bautizada Buyan al Marsus. La maniobra enfureció al general Hafter, que desde 2014 se presentaba como campeón de la lucha contra el yihadismo. Y a sus aliados, en especial Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. Aviones de combate de este último país habían sido los primeros en bombardear Derna, en represalia por la decapitación pública de 21 cristianos coptos en las playas próximas a Sirte. Y agentes rusos y emiratíes habían provisto de armas al militar, pese al embargo decretado por la ONU, para que mantuviera sus asedios en Derna, Al Bayda y Bengazi. Ladino, Hafter observó, sin embargo, la oportunidad y la aprovechó para ampliar su poder, favorecido por el Kremlin. En septiembre conquistó Sidrá y Ras Lanuf, principales puertos petroleros del país, y envió unidades hacia el sur, en particular hacia Ben Jawid y Sebha, lugar hacia el que los líderes de Estado Islámico habían huido. Un año después, la estrategia le convirtió en el verdadero hombre fuerte del país, y a Moscú en uno de los mediadores fundamentales en el conflicto. “La caída de Sirte y la reciente proclamación de victoria de Hafter en Bengazi y Derna no significan ni el fin del Estado Islámico ni el declive de los movimientos yihadistas en Libia”, advierte un miembro de la Inteligencia militar europea que durante años trabajó en Trípoli. “Los radicales, como el jeque Al Ghariani, todavía gozan de poder, y las causas sociales y económicas que facilitan la propaganda de los terroristas siguen vivas. Sigue sin existir una autoridad central y las milicias son aún el verdadero poder decisorio. Hafter parece haber tomado ventaja, pero la oposición que afronta todavía es muy fuerte en Trípoli, Misrata y algunas poblaciones más del oeste. No controla totalmente el sur y sus victorias en el este hay que ponerlas en salmuera. Y hay que ver qué pasa con el hijo de Al Gadafi, ahora que aparentemente está libre”, agrega. “Además, la alianza contra el ISIS ha sido puntual. Cada grupo aún vela únicamente por sus propios intereses”, señala. En la misma línea se pronuncian analistas y organizaciones como el citado Atlantic Council, que observa paralelismos con Mosul. “Al igual que existe el riesgo de que los residentes en Sirte se sientan marginados bajo el gobierno militar de Misrata en la era post-ISIS, existe el riesgo de que los habitantes suníes de Mosul sean marginados ante la falta clara de un plan post-ISIS”, afirma. “Consecuentemente, tanto en Libia como Irak, las naciones de Occidente deben ser extremadamente cautelosas si prosiguen con su apoyo a las alianzas de milicias […] cuando la batalla termina, esas frágiles alianzas pueden desplomarse, prolongando los vacíos de poder que permiten al ISIS existir”, concluye.

Según el Ministerio del Interior, solo en el primer semestre de ese año el Ejército argelino mató a 202 presuntos yihadistas, la mayoría en las provincias vecinas a Argel. En la filiación de muchos de ellos constaba que se sumó a los grupos terroristas en la década de los noventa, o incluso en el arranque de siglo

Pero más allá de la guerra en Libia, el grado de amenaza que el yihadismo —y en particular el EI— puede suponer para Europa y el norte de África lo marcará también, probablemente, Argelia, nación sumida en una inquietante incertidumbre política, económica y social. Política porque existen dudas sobre quién manda realmente en el país —el más grande en extensión del continente— y sobre cuál es el verdadero estado de salud del presidente, Abdelaziz Buteflika, gravemente enfermo desde 2013. Los rumores sobre “la momia”, apelativo que se extiende por las calles de Argel, han desatado todo tipo de especulaciones y una guerra silenciosa por el poder en despachos y cuarteles que amenaza con socavar la cohesión del Estado. Sobre todo desde que en septiembre de 2015 el círculo próximo al mandatario lograra desprenderse de la inquietante sombra del general Mohamad Mediene, alias “Tawfik”, director durante 25 años de los influyentes servicios de inteligencia argelinos (DRS), verdadero poder umbrío en el país. La medida despejó el camino de Said Buteflika, hermano del mandatario, y del cerebro gris del régimen, el primer ministro Ahmad Ouyahia, y desató una ola de purgas que desmanteló el entramado del hombre que durante un cuarto de siglo dirigió la guerra contra el Frente Islámico de Salvación (FIS), el Grupo Islámico de Combate (GIA) y el resto de grupos salafistas y yihadistas. Junto a él cayó el general Abdelkader Ait Ourabi, conocido como “Hasan” y jefe durante 10 años de la lucha antiterrorista en el DRS, al que se acusó de corrupción y connivencia con grupos armados. “En este momento, le pouvoir está tranquilo. Pese a que persiste el descontento social y la posibilidad de una estallido de las protestas, sabe que puede actuar tranquilo”, explica un analista local. Sentados en un café de la avenida Didouche, en el corazón de Argel, argumenta que a nadie, a día de hoy, le interesa que Argelia se desestabilice, y eso concede a sus viejos dirigentes capacidad de maniobra para mantenerse en el poder y adaptar el régimen. “Argelia es una de las principales puertas de gas a Europa, está muy cerca de la costa española y es muy grande. Tiene fronteras con países conflictivos como Mali, Túnez y Libia. Nadie le va a pedir reformas, sino estabilidad para que no se convierta en una segunda Libia”, agrega el analista, que prefiere no ser identificado.

Económica, porque el país depende exclusivamente de sus enormes recursos de petróleo y gas, riqueza que está a la baja y en el punto de mira de los yihadistas, Argelia apenas produce nada y sostiene su sistema sociocapitalista —basado en las subvenciones estatales y en la Administración pública como primera fuente generadora de empleo— en la venta de hidrocarburos, que representa el 97 por ciento de sus exportaciones. Con el barril en torno a los 50 dólares, las cuentas son difíciles de cuadrar en un sistema vulnerable y desequilibrado, con acusadas diferencias socioeconómicas. En apenas tres años, el fondo de reserva de divisas ha perdido cerca de 80.000 millones de euros en un intento por mantener el viejo orden financiero sin acudir a los mercados internacionales de préstamo y deuda. Aun así, los presupuestos de 2017 introdujeron una amplia serie de recortes sociales que han reducido la capacidad adquisitiva de los argelinos y ha reabierto el malestar social que en 2011 desató tenues protestas, rápidamente suprimidas por el régimen. El resultado de las elecciones parlamentarias de mayo de 2017 fue significativo y evidenció la dimensión de la brecha abierta entre la vieja guardia revolucionaria y la población joven, que ha perdido la confianza en los políticos. La victoria volvió a sonreír al Frente Nacional de Liberación (FNL) de Buteflika, seguido por la Reagrupación Nacional Democrática (RND), de Ouyahia. Pero la participación fue mínima. La abstención superó el 62 por ciento, la más alta en la historia de Argelia desde la independencia.

A ello se añade un creciente problema de seguridad. Días antes del fin del Ramadán de 2015, dos de los líderes del grupo radical “Yais al Jilafat fi Ard al Yazair” (ejército del califato en Argelia), que juró obediencia a Al Bagdadi, colgaron un vídeo en Internet en el que retaban directamente a las Fuerzas de Seguridad argelinas en su camino “hacia al-Ándalus”. El viernes siguiente, primer día del Aid, fiesta que marca el fin del mes del ayuno sagrado, la amenaza se cumplía: una decena de soldados argelinos perecía en una emboscada yihadista tendida en un área montañosa situada a 150 kilómetros al oeste de la capital. El ataque, al que han seguido otros desde entonces, cobra verdadera relevancia si se pone en contexto. Según el Ministerio del Interior, solo en el primer semestre de ese año el Ejército argelino mató a 202 presuntos yihadistas, la mayoría en las provincias vecinas a Argel. En la filiación de muchos de ellos constaba que se sumó a los grupos terroristas en la década de los noventa, o incluso en el arranque de siglo, lo que hace pensar que son hombres experimentados en el combate local, que guardan un recuerdo muy reciente del Decenio Negro (1992-2002), la guerra civil que costó la vida a cerca de 300.000 personas y dejó miles de desaparecidos y de familias rotas. En septiembre del año anterior, un grupo afín al EI decapitó a un rehén francés, y en la memoria colectiva permanece el mortal asalto al yacimiento de In Amenas, en la frontera con Túnez, comandado por los hombres de Belmujtar. Su tribu está afincada en Ghardaia, escenario de enfrentamientos entre árabes suníes radicalizados y grupos autóctonos bereberes ibadíes.

“Lo que debemos siempre resaltar es que el EI es algo más que una organización islamista”, reitera Lister. “Ellos mismos se presentan como una alternativa y una fuerza que protege a los musulmanes suníes de un enemigo que perciben como sectario. Hay también en este sentido una inherente organización política”, asegura sobre su posición en Siria e Irak. “Pero a nivel local, existe otro tipo de propaganda que apenas vemos. Una propaganda en la que se presenta como un movimiento que se alza en favor de los pobres y en defensa de los oprimidos. Como el más honorable y poderoso futuro para los suníes”, que componen el cerca del 80 por ciento de la población musulmana mundial. Entender esto, entender que se alimentan de odio y de islamofobia, y entender que ha llegado el momento de enterrar definitivamente el siglo XX y sus anacrónicas políticas, es comenzar a ganar una guerra —la guerra del siglo XXI— que se antoja cruenta, compleja y aún larga, tristemente larga.

La Marsa, 23 de agosto de 2017

-----------

Este capítulo forma parte de la sexta edición de El Estado Islámico. Geopolítica del caos (Editorial Catarata, septiembre 2017).

Autor >

Javier Martín

Corresponsal de la Agencia Efe en el norte de África y autor de 'La Casa de Saud' y 'Estado Islámico, geopolítica del caos' (ambos publicados por Los Libros de la Catarata), entre otros libros.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

Artículos relacionados >

Del Líbano a Libia: síntomas de una primavera en ocaso

La sombra ilusoria de Tamerlán

Italia frena la llegada de inmigrantes sobornando a las mafias libias

“Sería exagerado decir que Reagan creó Al Qaeda, pero no demasiado exagerado”

Libia, el infierno de la migración africana

Deja un comentario