Debate electoral

J.R. MoraEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.

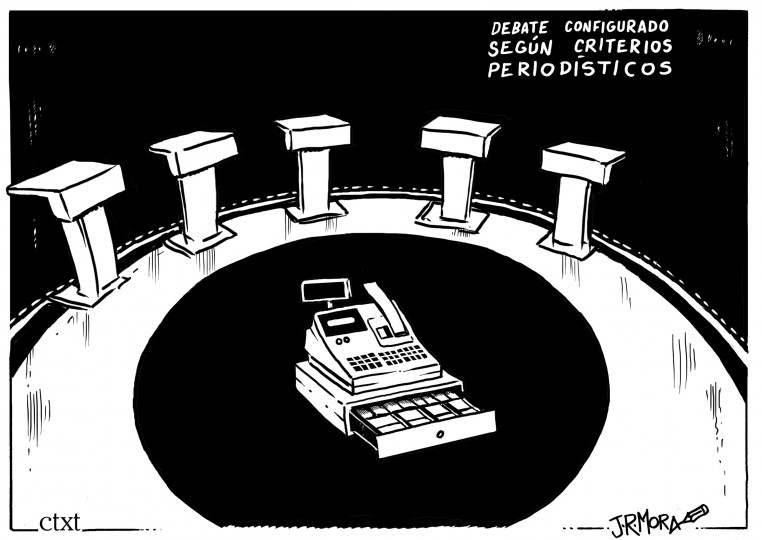

A toro pasado, el único borrón de la trabajada hoja en blanco de la pasada campaña electoral del PSOE fue el polémico trajín de los debates televisivos. Quizá pueda parecer un asunto menor, porque además en este caso no se discutía el fondo (si celebrarlos o no, ese pilar de la democracia), sino la forma (dónde, quiénes, cuándo…). Yo me apunto al bando contrario: la polémica del debate fue de las más reveladoras, sino la mayor, del actual estado de la política española. Y por supuesto, de la entidad y peso de sus líderes.

De entrada, porque la agenda social y política española está absolutamente marcada por la televisión. No se entendería el drástico corrimiento a la derecha de los marcos de referencia de la actualidad –la España que se rompe, la inmigración que nos invade, el feminismo que nos oprime, el idioma español que se extingue– sin la práctica colaboración, declarada o camuflada, de todos los púlpitos catódicos, de información o entretenimiento, en machacar esos temas. Pero, sobre todo, porque pocas normativas nacidas en la Transición han quedado tan obsoletas como la sección sexta de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la que regula la utilización de medios de comunicación en las campañas.

Los artículos del 60 al 65, que regulan la emisión de espacios electorales gratuitos en los medios audiovisuales públicos, conservan todavía la ingenua ternura de cuando “los medios” públicos se reducían a RTVE, y salir en lo que hoy es La 1 era la posibilidad de difusión del mensaje para los partidos pequeños. Pero es el artículo 66 el que, bajo el ejemplar título “Garantía de pluralismo político y social”, establece que los medios audiovisuales públicos (y desde 2011 también la de los privados) “deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a (sic) las Instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”.

La Junta Electoral competente son ocho magistrados designados por el CGPJ y cinco catedráticos de Derecho o Políticas elegidos por los grupos parlamentarios, en el caso de la Junta Electoral Central (JEC), y tres y dos, en el caso de las juntas provinciales (JEP). Es decir: 13 o 5 insignes profesionales que no tienen ni idea de periodismo (y si la tienen no se la deben a su formación académica) son los que establecen o sancionan el reparto de tiempos que tiene cada candidatura, en base a los resultados en los pasados comicios equivalentes. Parece un despilfarro de experiencia y cualificación dedicar mentes de este calibre a repartir 15 o 20 minutos de bloque electoral de forma proporcional a los escaños de hace cuatro años, o decidir quién puede o no participar en los cara a cara televisados. Aunque en esta ocasión, hasta que otros grupos protestaron, ni se apercibieron de que Vox no tenía derecho a participar, no ya en los debates, sino en la información electoral, porque en junio de 2016 solo había obtenido 47.182 votos en toda España, el 0,2% del total. Tampoco podía tener la consideración de “grupo significativo” (los que no habían conseguido representación en las anteriores, pero en otros procesos posteriores en el mismo ámbito territorial superaron el 5% de los votos). Ninguna junta electoral pareció reparar tampoco en que en 2015 Atresmedia incluyó en su debate a cuatro a Albert Rivera y no a los representantes de UPyD e IU, pese a que en 2011 estas formaciones sí habían tenido representación y que en las europeas de 2014 obtuvieron más votos que Ciudadanos (que ni siquiera llegó al 4%).

El mismo método de “el que tuvo, retiene” rige en los informativos. En las generales de diciembre de 2015, al PP, vencedor por mayoría absoluta en 2011, le correspondía más del 50% del bloque de elecciones de TVE. Por si no les ha quedado claro: con la ley en la mano, la labor del periodista es – lo digo por experiencia– componer un spot de duración milimetrada con el material (imágenes y audio) que en ocasiones les ofrece el propio partido. Partidos que a veces han pretendido prohibir el paso a las cámaras, no sea que saquen el perfil desfavorecedor del líder, o graben la metedura de pata en su discurso. Los Colegios de Periodistas de Cataluña y Galicia llamaron en vano a todas las puertas judiciales posibles (el catalán llegó hasta Estrasburgo) en demanda de algo tan curioso como que sean los periodistas los que fijen los criterios informativos. Todo eso redunda en la caída en picado de la credibilidad de la información política. Desgraciadamente, la solución que proponía Bob Woodward el pasado noviembre en una entrevista en El País para recuperar la confianza de la gente en los medios (“recuperar la calma, hacer buenas informaciones, presentarle los hechos a la gente y no ir a programas de televisión a golpear la mesa”) no parece factible a corto ni a medio plazo.

Porque sobre todo la norma que regula la comunicación en época electoral está obsoleta, entre otras cosas porque la información política se produce en su mayoría fuera del terreno convencionalmente informativo, por mucho que en ocasiones se reclame como tal. Está en esos espacios en los que reinan los monstruos de dos cabezas y las terneras de cinco patas, y en los que un representante del terraplanismo goza de la misma credibilidad y del mismo tratamiento, cuando no más y mejor, que un investigador del Instituto Astrofísico de Canarias. No es medio para ponderados y sensatos.

Eso no significa, al menos para las organizaciones profesionales –al menos para las organizaciones profesionales que se preocupan de estas cosas– que las empresas de comunicación, públicas o privadas (es decir, privadas que gestionan una concesión pública) sean las únicas guardianas del carácter democrático y plural de la información. Como ya advertía Vázquez Montalbán en su Panfleto desde el planeta de los simios hace ya un cuarto de siglo, “hemos pasado de la máquina mediática concesionista, controlada por el Estado directa o indirectamente, a la máquina mediática del mercado, en la que la ley de la oferta y la demanda establece que los más poderosos acaban por controlarla”. En el resto de los países de Europa, quienes se encargan de velar por esos intereses que tienen que ver con el derecho a una información decente, son organismos independientes denominados por lo general Consejos Audiovisuales. Curiosamente, en España no hay porque siempre se han opuesto los grupos mediáticos y los partidos políticos. Supongo que adivinan por qué.

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...

Autor >

Xosé Manuel Pereiro

Es periodista y codirector de 'Luzes'. Tiene una banda de rock y ha publicado los libros 'Si, home si', 'Prestige. Tal como fuimos' y 'Diario de un repugnante'. Favores por los que se anticipan gracias

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí