Redes sociales

Lo grande y lo pequeño

Las nuevas tecnologías constituyen en su propia entraña el medio mismo en el que nacen y mueren, constantemente, el ojo y sus objetos; somos su creación, sus rehenes, su combustible

Santiago Alba Rico 5/03/2021

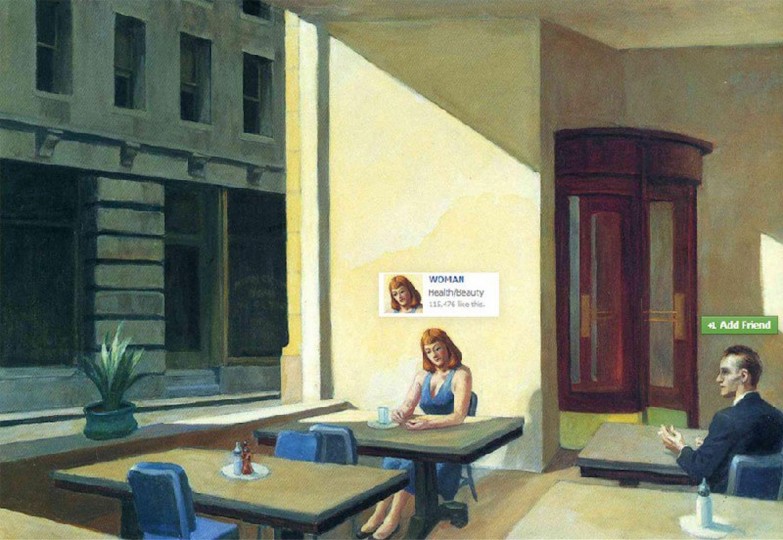

El cuadro de Sunlight in a Cafeteria (1958, Edward Hopper), modificado con notificaciones de redes sociales.

Nastya PtichekEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

¿Qué es más bello? ¿Lo grande o lo pequeño? No hay que tomar partido. Lo bello es que las montañas sean grandes y las libélulas pequeñas; las catedrales grandes, las cerezas pequeñas. Lo bello es que tanto las cosas grandes como las pequeñas, cada una a su manera, se hagan visibles ante nuestros ojos. Dejemos que las cosas grandes sean grandes y las pequeñas pequeñas, sin querer trastocar las relaciones que existen entre ellas. Esta jerarquía sin vencedores se llama “espacio”. De todas las pruebas de la existencia de Dios, es la única que puede conmover las secas convicciones de nosotros los ateos. Dios, que es invisible, sólo puede ser “el más grande” si en él caben un elefante y una cucharilla.

Lo más grande que existe es la llamada “cúpula celeste”, es decir el regazo del universo, en el que las estrellas, soles muertos, nos parecen alfileres. Mediante el telescopio acercamos lo lejano. Los microbios, en cambio, no los vemos, aunque están muy cerca de nosotros, pegados a nosotros y dentro de nosotros. Mediante el microscopio, los alejamos tanto como es necesario para que se vuelvan visibles. Podemos decir que, a través del telescopio, las cosas inmensas, al acercarse, se vuelven pequeñas, y que, a través del microscopio, las cosas diminutas, al alejarse, se vuelven grandes.

Respecto del telescopio y el microscopio, ¿qué decir de la pantalla de nuestro teléfono móvil, que cabe en la palma de nuestra mano y que, aún más, es del tamaño de nuestra mano? Al contrario que el telescopio, obliga a replegarse e inclinar la cabeza. Al contrario que el microscopio, empequeñece las cosas grandes. Abismados en la palma de nuestra mano podemos contemplar, sí, las montañas, las catedrales, los planetas, pero mirando hacia abajo, no hacia arriba. Ahora bien, conviene decir la verdad: ese “abajo” minúsculo, donde cabe el mundo entero y de donde procede al mismo tiempo su luz, es hoy nuestra “cúpula celeste”. La palma de nuestra mano –digamos– es nuestra cúpula celeste, cuya inmediatez sin dimensiones ha suprimido la diferencia entre lo grande y lo pequeño: todo es ya –planetas y guisantes, elefantes y cucharillas– del mismo tamaño; ni grande ni pequeño: indiferente. También ha suprimido la diferencia entre lo lejano y lo cercano: cada cosa está, todo el tiempo, inmediatamente ahí. La terrible distorsión de los objetos que comparecen en nuestras pantallas no deriva, en efecto, del hecho de que no podamos tocarlos sino de algo mucho más inquietante: del hecho de que no podemos alejarnos de ellos. No podemos quitarnos de encima su cercanía definitiva y monstruosa. Como un caballo no puede quitarse de encima las moscas que lo atormentan.

En el mundo de las nuevas tecnologías –ay– esa luz ha desaparecido. Ahora todo ocurre como si el camino que buscamos, de noche, con una linterna, estuviese en la linterna misma

¿Cómo no sentir nostalgia de las viejas salas de cine? Se sabían diminutas respecto de la “cúpula celeste”, pero aspiraban a reproducir sus condiciones de recepción. Querían que en sus pantallas las cosas grandes fueran lo más grandes posibles. Expresión de una cierta grandilocuencia infantil o hybris prometeica, hubo una época, claramente “americana”, en la que las salas debían ser cada vez más vastas y las pantallas cada vez más extensas. Mi infancia estuvo presidida por el gran invento del cinemascope. Además, todas las cosas –grandes y pequeñas, montañas y estrellas– en el cine surgían de la oscuridad; se levantaba la cabeza hacia el cielo nocturno, donde aparecía el Himalaya un poco más pequeño de lo que realmente es, pero gigantesco en relación con nuestro cuerpo, y aparecían Ingrid Bergman o Clark Gable, la mujer amada, el hombre amado, mucho más grandes de lo que realmente eran. Por otra parte, la luz, como la del sol, venía de lo alto y de nuestras espaldas, para iluminar lo que nuestros ojos veían gracias a ella, al margen de nuestra voluntad y sin ningún control por nuestra parte. En el mundo de las nuevas tecnologías –ay– esa luz ha desaparecido y con ella el mundo que iluminaba: el mundo mismo. Ahora todo ocurre como si el camino que buscamos, de noche, con una linterna, estuviese en la linterna misma.

El cine era el cielo. No es lo mismo ver las cosas en el cielo que en la palma de la mano. No es lo mismo ver las cosas levantando la cabeza que bajándola. No es lo mismo ver las cosas a la luz de la lámpara que dentro de la lámpara. Hay cosas hechas para la mano y cosas hechas para la distancia; hay cosas que cogemos y cosas que nos sobrecogen. En la palma de la mano tenemos que posar, ¿qué? Tenemos que posar otra mano, una libélula, una cereza. Una canica. Un puñado de arroz. En cuanto a las montañas, las estrellas, las catedrales, el cuerpo del amado, el bebé dormido, o son muy grandes y están fuera de nosotros o no podemos medir ni su belleza ni nuestra emoción. O nos intimidan o es como si no existieran. Nada nos intimida ya en la efervescencia infinita de nuestro teléfono móvil.

Somos aún incapaces de valorar la importancia metafísica de esta transformación, las consecuencias antropológicas de esta segunda muerte de Dios: que el cielo esté ahora abajo y no arriba; que en él el elefante y la cucharilla tengan el mismo tamaño; que no podamos alejarnos de esos cuerpos que, al mismo tiempo, no podemos tocar; que los objetos no tengan que ser sacados de la oscuridad porque están absorbidos desde el principio en el ojo que los mira.

Nos queremos engañar coligiendo de la resistencia a las nuevas tecnologías el misoneísmo de los detractores y la bondad de todas los inventos. ¡También los más reaccionarios se opusieron a la imprenta, la fotografía y el cine! Nos tranquiliza pensar que todo lo que ha inventado el ser humano beneficia por igual a la humanidad; y que todas las reservas, por tanto, se pueden despachar como resistencias al progreso general. Se olvida que no fueron los mismos, ni por las mismas razones, los que desconfiaron de la imprenta, de la fotografía o del cine y ahora de las nuevas tecnologías. Y se olvida que, del mismo modo que de todo bien se puede hacer un mal uso, puede decirse igualmente que de todo mal, al contrario, puede hacerse un uso bueno.

Las nuevas tecnologías nos obligan a entregarles la vida entera y, a cambio, nos permiten chatear con el novio o el hijo ausentes y seguir leyendo, escuchando música, viendo cine en caso de pandemia

Los ‘artefactos’ humanos hay que juzgarlos no por lo que permiten sino por lo que obligan a hacer, de manera que son buenos o malos por el marco de percepción que imponen, no por las ventajas particulares que se obtienen en él. La imprenta, generalizando la experiencia letrada, fue un bien que se usó, al mismo tiempo, para propagar el fanatismo religioso; la fotografía, renovando la frontera entre ver y mirar, fue un bien que sirvió a veces para hacer chantaje; el cine, democratizando la cúpula celeste, fue un bien que utilizaron los gobiernos para la peor propaganda. La imprenta, la fotografía y el cine nos obligaron a revisar nuestra relación con lo grande y lo pequeño y a repensar nuestra inscripción en el tiempo. Pero nos podíamos defender de su mal uso porque sus efectos refractaban en un mundo independiente en el que había muchas más cosas que libros, fotos y películas; y en el que los libros, las fotos y las películas, al entrar en él, se desordenaban sin parar. Las nuevas tecnologías, al revés, son un mal del que a veces se puede hacer un buen uso: nos obligan a entregarles la vida entera (el trabajo, el ocio, el sexo, la intimidad misma) y, a cambio, nos permiten chatear con el novio o el hijo ausentes y seguir leyendo, escuchando música, viendo cine en caso de pandemia. Pero son un mal y lo son no porque obliguen a revisar también nuestra relación con lo grande y lo pequeño y a repensar nuestra inscripción en el tiempo sino porque no nos podemos defender de ellas: porque sus determinaciones no refractan en el mundo sino que lo sustituyen. Las nuevas tecnologías han suprimido, sí, la refracción. No comportan un cambio en la dirección de la luz, no admiten la oblicuidad, no entran en un medio más denso que ellas mismas. Constituyen en su propia entraña el medio mismo en el que nacen y mueren, constantemente, el ojo y sus objetos; somos su creación, sus rehenes, su combustible. No son una “técnica” humana sino la crisálida de otra especie, sin cosas grandes ni cosas pequeñas.

A ratos, es verdad, seguimos viviendo aún en la nuestra, pero no estoy seguro de que, salvo catástrofe que no debemos desear, podamos ya volver al mundo exterior. Algunos aún lo recordamos, el mundo, y mientras damos una conferencia on-line y dejamos caer un tuit en la corriente, echamos de menos esos dioses, grandes y tolerantes, en los que cabía, al mismo tiempo, un elefante y una cucharilla.

¿Qué es más bello? ¿Lo grande o lo pequeño? No hay que tomar partido. Lo bello es que las montañas sean grandes y las libélulas pequeñas; las catedrales grandes, las cerezas pequeñas. Lo bello es que tanto las cosas grandes como las pequeñas, cada una a su manera, se hagan visibles ante nuestros ojos. Dejemos que...

Autor >

Santiago Alba Rico

Es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos dos libros son "Ser o no ser (un cuerpo)" y "España".

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí