GRAMÁTICA ROJIPARDA

Todo tiene su fin (y su final)

Claro que hace tiempo que deberíamos haber dejado de ir con mascarilla por la calle. Claro que nunca deberíamos haber permitido un toque de queda sin estado de excepción. Hicimos todo eso porque, más que al virus, tememos al caos

Xandru Fernández 20/06/2021

Estado de sitio

La Boca del LogoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

El Gobierno ha puesto fecha de caducidad a la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos: el 26 de junio. No es algo significativo por sí mismo: en algún momento tenía que acabarse y ese momento tenía que estar cerca, ahora que todo está volviendo a su ser, o a su no-ser. Tampoco es significativa la fecha, coincidente con el fin de curso y en cuya elección supongo que habrán influido las terroríficas escenas que los gestores del drama son capaces de imaginar: padres y madres a la puerta de los colegios sin capacidad ni intención de guardar las distancias, lamiéndose, escupiéndose, frotándose como posesos, como víctimas de aquella niebla afrodisíaca que fabulara Boris Vian.

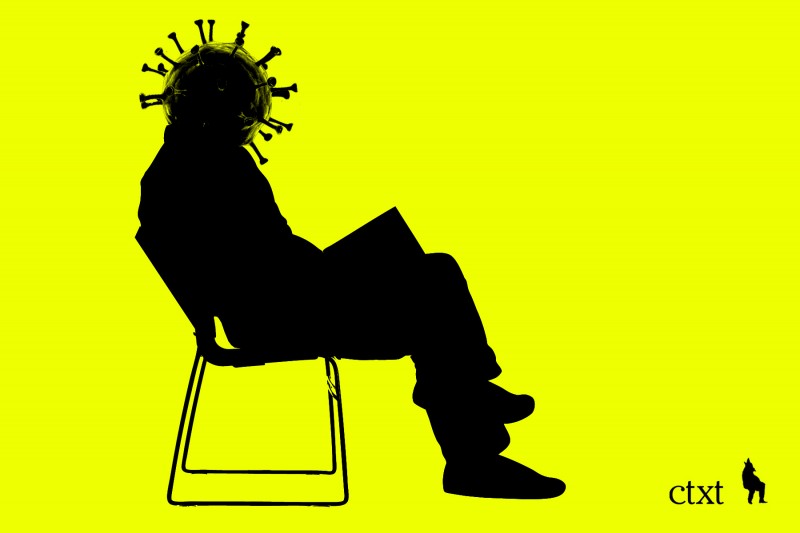

No, lo significativo no es la decisión ni la fecha, sino el intervalo. El intervalo de tiempo entre el anuncio de la fecha y la fecha en sí. Que se haga público un 18 de junio y no se haga efectivo hasta el 26. De nuevo lo de menos es que sean ocho días o dieciocho, lo significativo es que una decisión que se toma, presuntamente, por razones de utilidad no se ejecute de inmediato, sino ocho días más tarde. ¿Exceso de celo? No lo creo. Es porque, en el fondo, no llevamos la mascarilla porque sea útil (aunque lo sea: ese es otro asunto) sino por su condición de fetiche, de máscara ritual.

También fue Boris Vian el que puso en imágenes esta tensión entre lo ritual y los intereses materiales que creíamos privativa de las religiones organizadas y ha acabado colándose en nuestros desorganizados sistemas sanitarios. En su novela El arrancacorazones, Vian nos presenta a un cura empeñado en predicar, ante una parroquia grosera y hostil, la religión del lujo. Trata de hacer entender a sus feligreses que son malos cristianos porque su fe es condicional, esperan de Dios que haga milagros, que arregle sus problemas. Que haga llover. Pero Dios, dice el cura, es un lujo. Es innecesario, inútil y frívolo. No sirve para nada, y por eso creer en él es tan valioso, porque es una fe que se da a cambio de nada. Los feligreses se enfadan. Gritan. Quieren que llueva. Rezan para que llueva y exigen que el cura se ponga de su parte y haga un milagro. El cura se niega, los feligreses lo atacan, le golpean hasta que, por fin, cede. Está bien, les dice; ahí tenéis vuestra lluvia. Y llueve.

En su novela ‘El arrancacorazones’, Vian nos presenta a un cura empeñado en predicar, ante una parroquia grosera y hostil, la religión del lujo

Lo más sorprendente de toda esa escena es, sin duda, el desenlace. La hemos leído como una confrontación entre dos concepciones de la fe, una más material (y más ingenua), otra más espiritual (y más cínica). Los feligreses abducidos por la creencia en los milagros frente al cura persuadido de que la fe no mueve montañas sino espíritus. La hemos leído, sin quererlo, desde la óptica del cura. O desde la que pensábamos que sería la óptica del cura: que no hay milagros, que Dios no hace milagros, que las leyes de la Naturaleza no se alteran por más que recemos. Que no existe la magia. Pero hete aquí que la magia sí funciona y el cura lo sabe. Que el cura se niega a hacer magia porque es otro el beneficio que quiere procurarles a sus parroquianos: no la salvación del cuerpo sino la del alma, no la utilidad fungible del chaparrón inmediato sino el valor inmarcesible del lujo y lo superfluo.

Permítanme que cambie de púlpito. Esta semana finaliza el curso escolar, con gran pesar para todos esos padres y madres de la ficción lúbrica descrita más arriba. Durante los últimos nueve meses, mis alumnos y alumnas han practicado a diario, varias veces al día, un ritual consistente en limpiar la mesa y la silla que se disponían a ocupar cada vez que entraban en el aula. A conciencia. Utilizando cada uno varios metros cuadrados de papel, después de rociar generosamente la superficie de los muebles con un producto limpiador de marca blanca. En cada aula hay al menos media docena de envases de plástico que contienen esa sustancia mágica y, por supuesto, gel hidroalcohólico, además de varios rollos de papel que se reponen si es preciso a lo largo de la mañana. Ese alumnado ha sido educado en la regla de las tres erres: reducir, reutilizar y reciclar. Este ha sido un curso sin erres. Compulsivamente, los colegiales frotan. Monotonía de lluvia tras los cristales.

Lo de los cristales lo he puesto por ser fiel a la cita machadiana (lo de la lluvia no: llueve con ganas), pues las ventanas, en rigor, están abiertas. Igual que la puerta. Que corra el aire. Entre el ruido y las mascarillas, es imposible evaluar muchas de las competencias que el software educativo nos exige evaluar, pero da lo mismo, repartiremos los ceros y los dieces como si estuviéramos en condiciones ideales de temperatura y presión. Que todo parezca normal: ese ha sido el lema de las autoridades educativas para la campaña de liofilización mental 2020-2021. Hagamos muchas cosas (muchos informes, muchas PCR, pongamos muchas cámaras web, frotemos mucho las mesas y las sillas) para poder seguir haciendo lo de siempre, especialmente lo que no sirve para nada. El resultado es que las papeleras, al final del día, rebosan papel. Se reponen los envases de plástico, la caldera se enciende más horas los días de invierno porque, si ya en condiciones normales hace frío en institutos y colegios, imagínense con las ventanas abiertas. Más consumo de combustible fósil. Renuncio a comentar la huella ecológica del uso indiscriminado de internet para enviar y recibir tareas escolares, evaluarlas, dar clases en línea o hacer reuniones virtuales de profesores que están físicamente en el mismo edificio y pueden atestar libremente la sala de profesores pero no reunirse formalmente.

Si hemos aceptado las medidas anticovid sin rechistar es porque creíamos que eran útiles. Porque creíamos que funcionaban. En ese sentido, somos como los feligreses de la novela de Boris Vian: queremos que el Estado haga milagros. Milagros que, en esencia, no lo son, pero que funcionan simbólicamente como si lo fueran: intervenciones voluntarias que alteran la causalidad natural y la ponen de nuestra parte. Pero es como si el Estado hubiera decidido, en algún momento, que no basta con hacer milagros, que la finalidad de las medidas anticovid era la mejora de nuestra condición moral, la adquisición de hábitos saludables no porque fueran saludables sino porque eran hábitos.

En parte nos plegamos a esa inclinación perversa de los poderes públicos porque suponíamos que favorecía nuestro bienestar. Sí, es un incordio llevar mascarilla, pero salva vidas. Sí, es insólito el toque de queda pero frena los contagios. Sí, es inconcebible hacer cola en la calle para comprar el pan, pero desatasca los hospitales. Pero ese es un género de razonamiento condenado a la provisionalidad y eso es algo que los poderes públicos deberían haber previsto. Mi impresión es que no lo han hecho, y que por tanto de aquí en adelante irán a remolque de lo que la mayoría exija con razón o sin ella y se contentarán con suprimir o suavizar disposiciones que deberían haber quedado abrogadas en el mismo momento en que se tomó conciencia de su ineficacia o su obsolescencia. Claro que hace tiempo que deberíamos haber dejado de ir con mascarilla por la calle. Claro que nunca deberíamos haber permitido que se impusiera un toque de queda sin mediar un estado de excepción. Claro que es desmedido obligar a personas de edad avanzada a hacer cola bajo la lluvia para comprar una barra de pan. Hicimos todo eso y seguimos haciendo muchas de esas cosas porque, más que al virus, tememos al caos, y nos han convencido de que el caos llegará en forma de contagios masivos si recuperamos el control de nuestras vidas.

Nos aterra la responsabilidad, y esto vale también para los negacionistas, cuyas supuestas ansias de libertad se fundamentan en la idea de que no hay peligro, de que todo es un engaño. Precisamente porque no es un engaño deberíamos ser coherentes con nuestra percepción de la gravedad de la situación y no conformarnos con el ceremonial. Deberíamos haber exigido menos restricciones y más hospitales. Menos toques de queda y más médicos. Deberíamos haber razonado desde la consciencia de que vivir es peligroso y de que justo por eso es sensato recurrir a la ciencia y no a la superstición apoyada en el infotainment. Tampoco es muy sensato salir de una pandemia provocada por un desastre ecológico y generar un destrozo ecológico aún mayor por aceptar de manera acrítica y mecánica medidas injustificadas y obsoletas, cuyo valor, en el mejor de los casos, era puramente ritual. Sabemos que muchos de esos rituales han sido y son los tubos de ensayo de los virus de mañana. Pero de la siguiente crisis saldremos mejores, sin duda.

El Gobierno ha puesto fecha de caducidad a la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos: el 26 de junio. No es algo significativo por sí mismo: en algún momento tenía que acabarse y ese momento tenía que estar cerca, ahora que todo está volviendo a su ser, o a su no-ser. Tampoco es significativa la...

Autor >

Xandru Fernández

Es profesor y escritor.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí