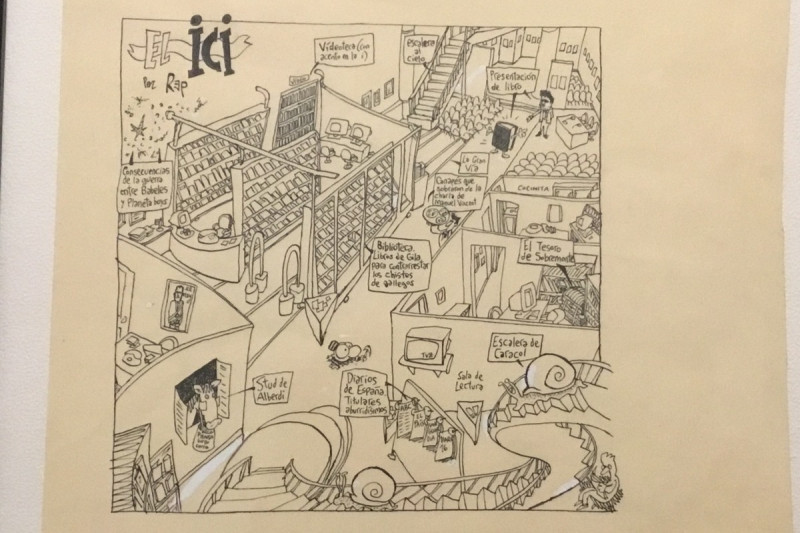

El Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), dibujado por REP.

Cedida por el autorEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

El Centro Cultural de España en Buenos Aires fue un invento de Pedro Molina Temboury. Corría el año 86 y era director del Instituto de Cooperación Iberoamericana Carmelo Angulo cuando se decidió enviar al joven escritor a Buenos Aires para darle la vuelta a la librería española de la calle Florida. Esa librería se organizó en tiempos de Fraga, años sesenta, y consistía en un semisótano con salida a la calle Florida. En términos porteños, un buen lugar, a menos de media cuadra de la plaza San Martín, y con la vecindad de la galería Ruth Benzacar. Recién llegado, Molina contrató al arquitecto Clorindo Testa, que le dio un toque moderno, mantuvo el espacio de librería en forma de biblioteca y, en lo que era galería de arte, organizó un híbrido de sala de exposiciones-salón de actos con numerosos aparatos de televisión que aseguraban la visibilidad del público y otorgaban un aire high-tech que hoy nos parecería ingenuo, pero que en aquel momento funcionaba.

El plan era sencillo y resultón: presentarse en Buenos Aires como adalides de la modernidad, conectando con la escena joven porteña y con los consagrados del campo de las letras y de las artes plásticas. Se trataba de reunir a los jóvenes novelistas junto a Sábato y a Bioy, a los artistas emergentes con Marta Minujin. Argentina y España, recién salidas de regímenes autoritarios, dispuestas a afianzar alianzas entre sus respectivos mundos culturales. Una España que se abría a los modernos argentinos y proponía una manera de trabajar europea. La librería española de la calle Florida iba a ser un lugar imprescindible en Buenos Aires, casi desde el momento de su aparición.

A quien no le gustó nada el plan fue al consejero cultural de la Embajada, que se sintió desautorizado. Dirigía una oficina en la que se intercambiaban premios de poesía españoles por argentinos y se mantenían relaciones con académicos y expertos universitarios en temas relacionados con España. La juventud no existía para la diplomacia española. El nuevo centro disponía de financiación de la Cooperación y el drama se vivió en las interioridades del sistema. El consejero escribió amargas y largas cartas a Madrid, recriminando el estilo festivo del nuevo centro y las malas compañías de su director. Era difícil de entender que un joven treintañero, con un sueldo que no llegaba ni a la quinta parte del que cobraba el consejero en cuestión, se apoderara de la representación de España y tuviera, socialmente y en los medios de comunicación, el reconocimiento que él no conseguía.

El plan era sencillo y resultón: presentarse en Buenos Aires como adalides de la modernidad, conectando con la escena joven porteña

En el ínterin Pedro Molina triunfaba, no sin pleitos y complejidades, en su tarea de articular otra representación cultural de España. Tenía financiación, entre otras cosas, porque su gasto en sueldos era espartano. A la vez supo atraerse a alguna comunidad autónoma y, con su manera de gestionar y su tejido de alianzas con los puntos cruciales de la sociedad porteña, armó un esqueleto de agitación y propaganda que advertía al mundo cultural argentino de que otra España era posible. La España que preparaba el quinto centenario y que unos años después invertiría en las arruinadas industrias argentinas.

Pedro Molina volvió a Madrid, a finales de 1989, con el encargo de preparar una red de nuevos centros en Latinoamérica que siguieran el modelo de Buenos Aires, y fue sustituido por Fernando Rodríguez Lafuente, al que se le pidió que tratara de mejorar la relación con la Embajada. La llegada de Fernando tuvo sus dificultades. El Centro Cultural era la punta de lanza de la cooperación, pero estaba también la Oficina Técnica de la Cooperación Española, que hacía diplomacia con un nuevo estilo del que la Embajada recelaba. En ese ambiente de pugna entre una España clásica y una España moderna, que se generaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que tenía múltiples frentes, entre los cuales conviene recordar la Sociedad Estatal Quinto Centenario o la misma creación del Instituto Cervantes, la selección de Fernando, que trabajaba en la Fundación José Ortega y Gasset, se podía ver como una carta cruzada. Una persona de sólida cultura, conectada a un personaje como Ortega, que en Buenos Aires toca un espectro muy amplio del mundo cultural que va desde el grupo Sur y la colectividad española progresista (si se piensa en sus primeros viajes auspiciados por la Institución Cultural Española) a círculos conservadores cercanos a la dictadura militar (si se piensa en quienes fueron sus amigos en su estancia de los años cuarenta). Sus conocimientos literarios y cinematográficos le consiguieron el respeto de todos y se produjo durante su mandato un éxito indiscutible para el Centro como fue la concesión del Premio Cervantes a Bioy Casares. En la cocina de ese éxito volvió a ser importante el papel de Pedro Molina, que invitó a Bioy a Madrid, el mes antes de la concesión del premio, para unas conferencias sobre su obra. El mensaje, moderno y juvenil, de la nueva España se complementó con el reconocimiento del clasicismo porteño, en una figura que en ese momento estaba relativamente “olvidada”, tras la muerte de su amigo Borges, y a la que el "empujón" español devolvió a una merecida centralidad. En cualquier caso, Fernando Rodríguez Lafuente avisó a los nueve meses que no quería seguir y ahí tuve mi oportunidad.

El Instituto de Cooperación Iberoamericana, el ICI para los amigos, organizó, en 1990, una especie de concurso para quienes quisieran ser directores/as de esos centros, que se estaban planificando para renovar nuestra presencia cultural en Iberoamérica. Pasé varias entrevistas y en todas ellas conté que estaba muy interesado en ir a México. Había organizado una actividad de Octavio Paz en la Residencia y había conocido a Manuel Ulacia. Entre una cosa y otra, me parecía que México era el sitio ideal para ir a hacer cultura española y que mi conocimiento del mundo de la Residencia y del exilio intelectual español me colocaba en buena posición para ello. Lástima que, en aquel entonces, todavía no había Centro en el D.F. y la relación cultural se manejaba desde la Embajada y, un poco, desde un espacio regentado por un señor de apellido irlandés que no recuerdo con precisión. Pasé diversas pruebas y una tarde calurosa de verano me citaron en el ICI. Un alto funcionario me dijo que me correspondía Lima. Lo recuerdo como uno de los momentos más absurdos de mi vida profesional. Le dije que no me interesaba y me contestó que me había presentado a un concurso y que estaba obligado a aceptarlo. Le repliqué que uno no va donde no quiere. Ahora, retrospectivamente, me veo como un imbécil renunciando a algo tan atractivo como Lima, pero entonces no lo tenía tan claro. Quería ir a México y a ningún otro sitio. Salí de aquella entrevista con sentimientos mezclados, pero convencido de mi posición. Para no ir a México prefería seguir trabajando en la Residencia.

En septiembre de 1990, cuando Fernando avisó a Madrid de que quería volver, los responsables del ICI me llamaron, para preguntarme si Buenos Aires me parecía un destino interesante. Desde el primer momento tuve claro que sí. Conocía a Pedro y a Fernando por lo que, a distancia, había seguido los avances del Centro Cultural de España en Buenos Aires y era consciente de su éxito. Las noticias que llegaban de allí eran todas sugestivas. A Pedro le había conocido en Conil, en 1987, haciendo las maletas para irse a Buenos Aires y desde entonces habíamos mantenido el contacto. Me contaba cosas porteñas y yo le contaba cómo íbamos levantando el proyecto de la Residencia. A Fernando le conocí por las estrechas relaciones de la Residencia con la Fundación Ortega y Gasset, donde por aquella época reinaba la simpatía y el buen hacer de la pareja Manuel Fernández Miranda, Pepe Gómez-Navarro. Fernando venía mucho por la Residencia y me alegré cuando supe que iba a Buenos Aires a sustituir a Pedro. Sentía que aquel centro lo llevaba gente cercana y, aunque mi idea era hacer algo parecido en México, apoyándome en el entorno de Octavio Paz, cuando pensaron en mí no lo dudé.

Me ofrecieron ir una semana a Buenos Aires a conocer el Centro, antes de tomar una decisión definitiva. Si lo tenía claro antes del viaje, después del mismo lo tuve más claro todavía. Me sedujo de Buenos Aires la ciudad, que estaba con los jacarandás en flor, el Centro, al que acudí para una presentación en la que un tal Fogwill construía su discurso a base de imprecaciones a un tal Piglia, y la conversación de los porteños, siempre con una comida igual de estupenda. Recuerdo una noche en casa de Juan Forn, con cinco o seis escritores más, y un encuentro con Daniel Samoilovich, a quien tenía previsto traer a una reunión en la Residencia de revistas literarias iberoamericanas.

Después de Pedro, que fue rompedor y marcó el rumbo, y de Fernando, que recuperó las relaciones con la Embajada y profundizó, vía sus relaciones orteguianas, el contacto con lo que quedaba de la gran cultura argentina, me quedaba heredar y mantener el trabajo de mis predecesores. Fue un placer que duró dos años.

Recordar Buenos Aires lleva su tiempo. Salimos para allá con la Primera Guerra del Golfo en enero del 91. Nos apretaron en Barajas con los kilos que llevábamos de más y con las medidas de seguridad. Poca cosa para lo que se gasta hoy en día. Eran los tiempos del fax. Milagrosos al reproducir a distancia cartas y documentos. Pero anteriores al correo electrónico y, en el caso de América y Buenos Aires, tiempos con una calidad de las comunicaciones telefónicas manifiestamente mejorable.

El centro cultural tenía poco más de dos años de vida y había dejado en fuera de juego a la consejería cultural de la Embajada

Íbamos, Ana y yo, con un solo trabajo y volvimos con un solo trabajo. La quimera de que ella consiguiera un empleo en Buenos Aires siempre se mantuvo a distancia. Hubo acercamientos y hasta ocupaciones interesantes, como su colaboración en la guía de la ciudad que preparaba Diego Bigongiari, pero nunca llegó a tener nada que pudiera llamarse un buen empleo. Íbamos a un centro cultural, que formaba parte de una Embajada, y esa vida diplomática fue de las primeras cosas en sorprendernos. Al llegar había un embajador que se las tenía tiesas con AECI, a la que consideraba, no sin algo de razón, una Embajada paralela. El director de la oficina técnica, Jordi Montserrat, daba apoyo a programas importantes, como la refacción de la Avenida de Mayo, o al Ayuntamiento de Barcelona, que vendía urbanismo olímpico y ayudaba a redibujar toda la zona industrial portuaria, que hoy es Puerto Madero. Como parte de la AECI, el recelo también me tocaba. El centro cultural tenía poco más de dos años de vida y había dejado en fuera de juego a la consejería cultural de la Embajada. Las actividades del Centro tenían un reconocimiento general en la ciudad por su valor intrínseco y como símbolo de la nueva España. Mis efectos personales tardaron un mes en salir de la aduana, pero no rechisté. Ya me habían advertido que la Embajada no podía actuar igual con los funcionarios que carecían de pasaporte diplomático. Era joven y estaba muy ocupado. La casa la heredaba de mi antecesor y las comidas las hacía en la calle. A los treinta años lo demás no importa. En nuestro caso, teníamos vistas sobre el zoológico, rinoceronte y llamas, desde la terraza del piso once de República de la India 2929. Veíamos también emerger, entre los árboles del bosque de Palermo, el monumento de los españoles, el río al fondo y, en el horizonte, el delta. Nunca había tenido una casa con unas vistas tan buenas. En las comidas me limitaba al plato más barato de la carta. El bife de chorizo me deslumbró desde el primer día y tardé casi seis meses en cambiar de dieta.

Al poco tiempo llegó de embajador Rafael Pastor Ridruejo, que me facilitó mucho las cosas con su claridad y su calma. Además me hice amigo del segundo, Antonio Segura, que era muy cultural y formaba parte de una pandilla de españoles, en torno a los corresponsales de prensa, a los que me conecté rápidamente. De EFE estaba Manolo Messeguer; de TVE, Rosa Calaf; de El País, Pepe Comas, y en la Embajada había una agregada de prensa, Pepa Acedo, que nunca faltaba a las citas. El corresponsal de ABC, Olmo, era el que más venía al Centro, pero era más mayor y no hacía piña con el resto. Ese grupo de periodistas, junto a Antonio Segura y el representante de Alfaguara, Esteban Fernández Rozado, formaban el núcleo duro de españoles con los que nos relacionamos durante los dos años de nuestra estancia. En otro círculo estaba Santiago García Durán, que era el cónsul general, vivía cerca de casa y su mujer hizo buenas migas con Ana.

En Buenos Aires no era posible aburrirse. Desde que llegamos había trabajo por un tubo y gente para conocer. Enero es puro verano y en el centro se estaba aprovechando para hacer una obra. Discutíamos de precios con el arquitecto, porque cada día las cosas costaban distinto. Venía entrenado de Madrid en discutir lo que hiciera falta. En la Residencia de Estudiantes todo se negociaba. Desde el primer día me dejé ver, para que tomaran nota de que no iba de paseo. Además contacté con Ezequiel Gallo, que solía dar cursos en la Fundación Ortega en Madrid y me presentó a su mujer, Francis Korn, que conocía el quién es quién de la escena cultural porteña y, para colmo, era aficionada a las carreras de caballos. Experta en Lévi-Strauss y forofa del hipódromo. Con ella pasamos muchos de los mejores fines de semana. Además Francis y Ezequiel nos enseñaron a valorar el restaurante La Biela, hoy absorbido por el café del mismo nombre, como el lugar ideal para almorzar en la Recoleta. Con los camareros asturianos y la figura de Bioy ocupando alguna de sus mesas.

Madrid estaba suficientemente lejos. A las dos semanas de coger el avión, el responsable de mi nombramiento, Delfín Colomé, pasó a la dirección de Culturales y fue sustituido, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, por Javier Jiménez Ugarte. Cosas de Chencho Arias, que era el secretario de Estado. Lo único que me pedía, cuando visitaba la ciudad, era que le organizara un encuentro con Sábato. Chencho buscaba la complicidad de una cierta izquierda argentina, desafecta a Menem, y Sábato el apoyo a sus inclinaciones pictóricas, que la AECI recogió en un libro que no pasará a la historia. El jefe de gabinete de Chencho era Luis Jessen, que conocía a Ana y me cuidaba desde su atalaya.

La sociedad literaria era mi primer objetivo. Desde una visita que hice en noviembre del 90 sabía que la juventud se dividía en dos grupos. Los Planeta Boys y los Babel. Babel era el nombre de la revista que dirigían Martín Caparrós y Jorge Dorio. Era el entorno de los estilistas. Entre los más jóvenes estaban Alan Pauls, Daniel Guebel, Charlie Feiling y Luis Chitarroni, que era el lector de Sudamericana. Los Planeta los encabezaba Juan Forn, que empezó una colección de narrativa, “Biblioteca del Sur”, con Alberto Fuguet, Rodrigo Fresán y Marcelo Figueras. Conseguí hacerme amigo de los dos grupos. Con Forn y Fresán, entonces inseparables, llegamos a tener una tertulia, en un café pasado de moda de la Avenida Santa Fe, el Queen Bess, donde nos juntábamos con Ricardo Sabanes, Guillermo Saccomanno, Eduardo Milewitz; también vino, en alguna ocasión, Boris Izaguirre, que conocía a Rodrigo de Caracas y nos deslumbró a todos con su simpatía, entreverada de telenovelas y comentarios de la revista Hola. Bebíamos cerveza Quilmes y comíamos luego en un italiano. Forn era un gran organizador y su colección arrancó con fuerza. Fresán era joven, genial y erudito de mil cosas. Su Historia argentina se presentó en el ICI y marcó época. Lo pasábamos en grande. Con Martín Caparrós las citas eran distintas. Recuerdo que tenía un descapotable de época y me paseó por la costanera sur al poco de llegar. Su especialidad era la cocina. Tanto para buscar buenos restaurantes como para cocinar él en su casa de Billinhurst, donde vivía con Débora Yánover y acababan de tener un niño, como para armar un asado cerca del Tigre, en la quinta de su amigo Diego Bigongiari, especie de náufrago anarquista que fabricó por entonces las mejores guías de Argentina y Buenos Aires.

De Bioy, ni que decir tiene que era un gusto tratarlo y leerlo. Lo conocí por oficio a través del Centro

Las pullas entre unos y otros eran severas. Vistas con ojos peninsulares, me daba cuenta de que destacar en la arena porteña conllevaba un aprendizaje que la metodología española, más cómoda, no practicaba. Para Fresán, Soriano y Bioy eran los referentes. Sin embargo, los chicos de Babel desdeñaban a Soriano, con el que habían tenido algún desencuentro, y tampoco Bioy los arrebataba. En ese punto yo me hice de Planeta, aunque mantuve mi amistad con Caparrós. Soriano era un hombre encantador y me había gustado en su día Triste, solitario y final. Pedí verlo al poco de llegar y no me tuve que mover. Vino él al Centro y nos entendimos. Fue una pena que muriera tan joven, porque hubiera sido un referente en la vida social argentina. Futbolero y chistoso, pero con un fondo sereno y comprometido. De Bioy, ni que decir tiene que era un gusto tratarlo y leerlo. Lo conocí por oficio a través del Centro, pero también de una manera más personal a través de Francis y Ezequiel, que eran amigos suyos. Estaba muy agradecido por el Premio Cervantes.

Sábato era un mundo en sí mismo. Tenía sus negocios con AECI, que pasaban a través de Félix Grande, a la sazón director de Cuadernos Hispanoamericanos. Aunque todavía vivía su esposa Matilde Kusminsky, iba a todas partes con Elvira González Fraga. Antes de viajar, conocí en Madrid al poeta Hugo Mujica por medio de María Carballido. Hugo me puso en contacto con Elvira nada más llegar y congeniamos inmediatamente. Sábato estaba acostumbrado a que nadie le llevara la contraria y pontificaba sobre cualquier cosa. Elvira era la viveza personificada y tenía una manera de encarar las cosas muy directa. Se encargaba de los pequeños negocios de Sábato, tratando de que los hijos no le sacaran más plata de la que de hecho le sacaban. Me tocó vivir alguna escena poco edificante en el despacho y me tocó aguantar las quejas del “gran escritor”, reconociendo que no ganaba lo suficiente para atender a todos los que querían vivir a su costa. Luego resultó que Elvira tenía una hermana casada con Moris, el rockero de los zapatos de gamuza azul. Mi amistad con Hugo creció en el tiempo y no sólo pude ser testigo de su fama creciente, sino admirar su libertad personal y el peso que fue adquiriendo su obra.

De la generación de Soriano estaban también Fogwill y Piglia. Había muchos más buenos escritores, pero mi capacidad de absorción era limitada. Con Fogwill me reí mucho, porque las burradas me hacen gracia y él siempre tenía alguna mayor con la que atacarte. Cuando venía al Centro le gustaba meterse con la foto del Rey y en vez de españoles llamarnos godos. Sus libros me gustaban y sus barbaridades me entretenían. Lo de Piglia era distinto. Tardé un tiempo en conocerlo, porque estaba fuera del país. El primer día que vino al Centro llevaba una especie de venda al cuello que lo fragilizaba. Hablando era la inteligencia personificada. Hace algunos años le presenté en un evento cultural en Montevideo. Todavía me acuerdo de una idea que atribuyó a Gombrowicz: “No tenemos lenguaje para la ignorancia”.

En otra pista de aquel circo estaban los poetas. Era un mundo menos conocido y con el tiempo a veces me asalta la idea de haberme perdido a alguien o no haber hecho suficiente caso a otro. De Madrid llevaba conocidos a Mujica y a Samoilovich. Me impresionaba ver Diario de Poesía en todos los quioscos. Me consideraba un propagador de la poesía, por las lecturas que había organizado en la Residencia y por el programa que ayudé a producir en Televisión Española. No era nada comparado con tener una revista en toda la ciudad. Luego la leía y me daba rabia que hubiera tan poca poesía española. Me tocaba pensar, era mi tarea, las figuras que pudieran servir de conexión.

También había tenido algún contacto en Madrid con Enrique Molina, a través de Juan Malpartida. Por esa pista conocí y traté a la gran Olga Orozco. Por consejo de Paz llegué a Juarroz y también lo llevé a leer al Centro. Ya en la calle Florida conocí a Alberto Girri, a quien no llegué a leer bien y que falleció el mismo año de nuestra llegada, y a Arturo Carrera, que vivía cerca y era un habitual. En otro orden de cosas traté de acercarme a Ricardo Molinari. El introductor de Federico en Buenos Aires y gran amigo de Gerardo Diego vivía postrado en un manicomio de medio pelo. Un joven bibliófilo que conocí en las tertulias que alentaba Ezequiel Martínez con el dueño de la librería Colonial, el uruguayo Washington Pereyra, le visitaba asiduamente y fue quien me llevó a visitarlo dos veces. La primera solo, y la segunda con el corresponsal de El País, Pepe Comas. Su cabeza apenas conseguía terminar una frase entera. Cuando volvió Rafael Alberti, le prepararon un encuentro. Era bastante triste la atmósfera en su entorno. Además casi nadie le leía y el desinterés no ha dejado de crecer. Aquel joven bibliófilo pensaba que el Centro cultural de España podía revertir aquella decadencia. Intenté, sin suerte, compartir su ilusión.

En el mundo de la poesía joven me relacioné con la gente de 18 Whiskys, que me pidieron presentar la revista en el Centro. Fue un momento importante, y la revista, aunque sacó pocos números, influyó y me gusta cuando leo sobre ella en las reseñas de la época.

El gran momento del Centro, en lo que se refiere a la poesía, fue la vuelta de Alberti. Casi treinta años después de irse a Roma, volvía a la Argentina de la mano del Quinto Centenario. Era un poeta ilustre y un poeta político. El organizador desde España, con el paraguas del Quinto Centenario, era un periodista argentino, Carlos Aznárez, cercano al entorno “de izquierdas” del poeta. Su plataforma en Buenos Aires fue nuestro Centro. De alguna manera, el Rafael Alberti militante comunista estaba presente. Aunque desde su enamoramiento de María Asunción Mateos, una joven profesora de minifaldas vertiginosas, había superpuesta otra intermediación a la preexistente. Todo había que hablarlo tres veces. Incluso nos reunimos con Castiñeira de Dios, secretario de Cultura de la Nación, para conversar de un hipotético encuentro con Menem, que no llegó a cuajar. La visita a Sábato en Santos Lugares también se negoció, como si se tratara del encuentro de dos jefes de Estado. Hubo discusiones subidas de tono sobre la propiedad de los derechos audiovisuales de la filmación. En el Teatro Cervantes organizamos dos sesiones. En la primera cantaron desde Mercedes Sosa a Fito Paez, y Alberti salió a saludar. En la segunda, Alberti leyó sus poemas y hubo que habilitar una pantalla gigante en el parque vecino. Hasta ese segundo día, el desborde de los medios de comunicación fue total. La ciudad se sintió conmovida con la vuelta del anciano poeta. Aquella misma tarde, la policía detuvo a Diego Armando Maradona. No hubo una línea más para Alberti. A la mañana siguiente salía en avión para Chile y la que se encontraba mal era María Asunción, él era incansable. Subí a la habitación del hotel Alvear para advertir que el reloj apretaba. Alberti estaba en medio del cuarto, sentado en una silla con un gran mandilón y la cara cubierta de espuma de afeitar. María Asunción, con la piel cenicienta y su permanente minifalda, con la cuchilla en la mano. La melena plateada, el blanco de la espuma, lo teatral de la escena con la silla en medio… El hecho es que la imagen no se me despinta.

El Centro Cultural de España en Buenos Aires fue un invento de Pedro Molina Temboury. Corría el año 86 y era director del Instituto de Cooperación Iberoamericana Carmelo Angulo cuando se decidió enviar al joven escritor a Buenos Aires para darle la vuelta a la librería española de la calle Florida. Esa librería...

Autor >

Carlos Alberdi

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí