ESTRATEGIA EXTERIOR

La no hegemonía de China

El modelo actual, resultante de la Segunda Guerra Mundial, reclama una actualización. Que el gigante asiático promueva una visión alternativa del orden internacional obliga a Occidente a dialogar

Xulio Ríos 12/12/2022

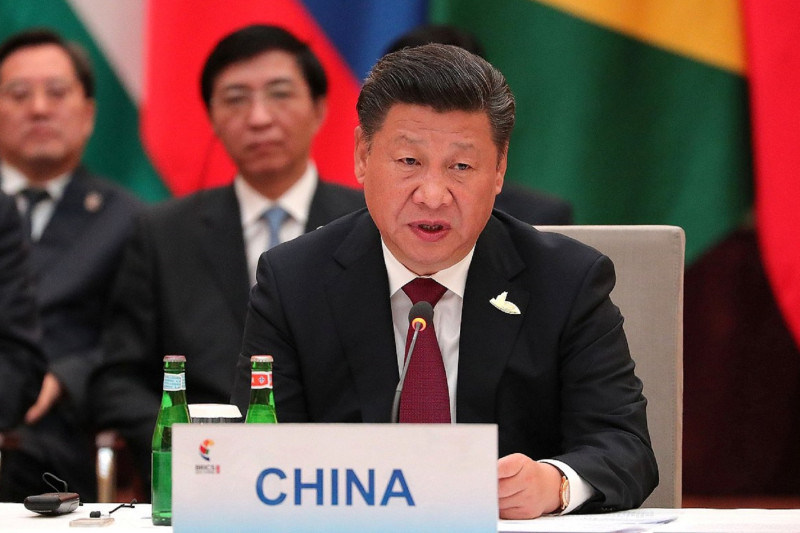

El presidente de China, Xi Jinping, en una reunión informal de los Jefes de Estado y de Gobierno del BRICS en 2017.

kremlin.ruEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Es habitual reprochar a China su ansia por desplazar a Estados Unidos en la hegemonía global. Beijing lo niega y se remite a su propósito principal, es decir, lograr la modernización y el pleno desarrollo del país. Lo cierto es que, si este objetivo se alcanza, teniendo en cuenta las dimensiones de China en todos los sentidos, lo natural y lógico es que al menos vea confirmada su primacía económica. Entre 2001 y 2020, el país asiático logró reducir a cerca de cinco puntos la diferencia con EE.UU. en el peso global de su economía. Si ese tránsito sigue un curso normal, lo cual será cualquier cosa menos fácil, en una década China podría adelantar a EE.UU., aunque algunas previsiones retrasan tal circunstancia a 2060 o simplemente la descartan ante la magnitud de los desafíos estructurales.

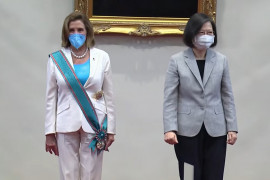

Muchos señalan a Taiwán como la piedra de toque que podría hacer descarrilar el ascenso de China y mermar su capacidad para liderar la revolución tecnológica en curso, en especial en materia de semiconductores. En eso se está centrando el empeño de Washington. Al respecto, Xi recordaba al presidente Joe Biden, en su reciente cumbre bilateral en Bali, que los intentos de la URSS por impedir que China accediera a la tecnología nuclear en los años sesenta fracasaron de forma estrepitosa. Y lo de Taiwán, ya se verá…

El rechazo al hegemonismo forma parte de la retórica política del Partido Comunista de China (PCCh) prácticamente desde sus inicios. Incluso antes de la proclamación de la República Popular China se expresaban las reticencias sobre el papel del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética) en el liderazgo del movimiento comunista internacional e, internamente, se disentía o desconfiaba de la idoneidad de los planteamientos tácticos promovidos por los soviéticos en China. En buena medida, fue en esta creciente discrepancia en la que se gestó el liderazgo de Mao y la propia conformación del maoísmo como una propuesta basada en las condiciones nacionales y menos subordinada a las estrategias sugeridas desde Moscú. Tras el breve paréntesis de los años cincuenta, la historia de la ruptura sino-soviética es bien conocida.

El rechazo al hegemonismo forma parte de la retórica política del Partido Comunista de China (PCCh) prácticamente desde sus inicios

¿Quiere? ¿Puede?

A la hora de dilucidar las hipotéticas ambiciones hegemónicas chinas son varios los factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, Beijing tiene por delante tres décadas de gestión interna realmente complicada. La conjunción de retos económicos, sociales, políticos e ideológicos conforma una difícil agenda por cumplir para conseguir ese objetivo de completar la modernización del país sin desdecirse de sus fundamentos más esenciales, es decir, esa matriz emancipatoria que está en sus orígenes.

Probablemente, más allá de la pugna por el cambio en el modelo de desarrollo o mayores cotas de justicia social, la preocupación máxima del PCCh sea la estabilidad, asentada en una nueva legitimidad basada en la eficiencia sistémica y en un corpus ideológico tan ecléctico en sus integrantes como unificado en su rechazo al orden liberal. Con ese horizonte de 2049, la búsqueda de la estabilidad, dentro y fuera, aconsejaría cautela y prudencia. Queda por recorrer un trecho difícil en el que casi todo puede pasar.

Una de las singularidades chinas más sobresalientes radica en su reconocida especificidad cultural. La universalización de su cultura, en un hipotético ejercicio emulador del colonialismo estadounidense, es una tarea compleja. No solo por el desconocimiento que existe en el resto del mundo sino, sobre todo, porque los valores que la conforman marcan distancias insalvables. Hay diferencias de principio, por ejemplo, en las concepciones del individuo y de su relación con la sociedad, que forman parte del imaginario de cada civilización. En torno a esos valores el PCCh sustenta la aspiración de conformar un modelo político también distinto, y que responda a esa premisa diferencial. Los Institutos Confucio fueron, en parte, concebidos para salvar esa brecha y acercar la identidad cultural china a otros países, incluidos los occidentales desarrollados, en los que la comprensión intelectual de China representa un gran boquete en el sistema educativo.

La falta de mesianismo es otro factor importante. Esta China no pretende convencer a nadie de que lo suyo es lo mejor para todos, aunque reivindica el derecho a mejorar lo que tiene sin someterse al dictado de las sanciones o, peor aún, a la presión militar exterior, como en el siglo XIX. Y será difícil que esa posible vulnerabilidad crezca en tanto su poder económico se afianza cada vez más. El PCCh de hoy nos dice que cada cual debe encontrar su propio camino. En esa propuesta, algunas señales nos pueden servir de orientación. Cuando China apuesta por la creación de una comunidad de destino compartido, sugiere la definición de una agenda conjunta a través de la búsqueda de coordinación y de sinergias de las respectivas estrategias de desarrollo. Por otra parte, algunas de sus experiencias (la lucha contra la erradicación de la pobreza, por ejemplo) son bienes públicos globales que pueden ser adaptados a cada contexto. De igual forma, persiste en esa disposición al diálogo, al intercambio de experiencias, incluso en materia de gobernanza, que sería indicativo de una cierta capacidad de evolución que a nosotros se nos resiste cada vez más, porque hemos dado por sentado que hemos llegado a la cima de nuestra civilización y que nadie nos puede enseñar ya nada de provecho.

Esta China anhela transformar el creciente poder económico que desempeña en el mundo en un incremento de su influencia política

Esta China anhela transformar el creciente poder económico que desempeña en el mundo en un incremento de su influencia política. Busca un mayor protagonismo en los principales organismos internacionales al tiempo que promueve los suyos propios. China está en ese momento. No solo quiere ser un gigante económico, sino que aspira al reconocimiento de su condición de “país grande”, pasando página de aquella modestia que preconizaba Deng Xiaoping cuando el empaque de su economía (32ª potencia económica del mundo en 1978) no permitía otras licencias. Por último, cabría descartar que emule la dinámica estadounidense en el plano militar. Con una base en Yibuti, todo lo demás (supuestas intenciones de establecer operativos similares en Afganistán, Camboya o Islas Salomón), hoy por hoy, son especulaciones que Beijing desmiente una y otra vez.

Sinocentrismo interdependiente

Lo que China viene a sugerir es un tránsito pacífico desde la contestada primacía estadounidense actual hacia otra dominada por China con el fin de activar un nuevo tipo de relaciones internacionales basado en la multipolaridad.

Como ocurrió en 1991 con la disolución de la URSS, que dio carpetazo al mundo bipolar y supuso el inicio de una hegemonía indiscutible de EE.UU., no se espera una conferencia internacional (a imitación de las celebradas en Viena, París o Yalta en épocas anteriores) que certifique los fundamentos del nuevo tiempo. Por el contrario, esta multipolaridad se estaría construyendo de facto cada día, paso a paso, y su clave de bóveda, cuando se produzca, será ese relevo en la primacía económica global, que situaría a China en una posición parecida a la ejercida a inicios del siglo XIX (en 1820, su PIB representaba el 32 por ciento del global, similar al de EE.UU. en 2001).

Si no se produce una crisis grave (una guerra en el Estrecho de Taiwán, por ejemplo), que podría precipitar acontecimientos, lo previsible es que ese proceso dure varios lustros en función de cómo se dirima la transformación interna china, pero también de cómo evolucionen las relaciones con los países desarrollados de Occidente, especialmente con Estados Unidos. Descartada la hipótesis de un desplome unilateral similar al protagonizado por la URSS en 1991, la competencia entre China y EE.UU. perdurará unos cuantos años y puede llegar a ser verdaderamente feroz.

A diferencia de los pasados siglos de primacía global china, la interdependencia deberá marcar el sinocentrismo contemporáneo. La ruptura con el tradicional ostracismo ha sido una de las principales aportaciones de la política de reforma y apertura de Deng Xiaoping. Muchos señalan aquel aislamiento, más que la cultura confuciana, como el origen principal de su histórica decadencia. Aunque ahora China ponga más énfasis en el autosostenimiento como respuesta a las invectivas externas que apelan a su desacoplamiento de las economías desarrolladas, no renunciará a una creciente presencia en el mundo.

China es para muchos países un socio clave que ofrece ventajas concretas, lo cual le asegura un incremento progresivo de su influencia

Dicha orientación ha quedado patente en las recientes cumbres del G20 o la APEC, en Bali y Bangkok, respectivamente. Yendo más allá de la liberalización clásica, la “xiplomacia” enfatiza todos estos elementos y sitúa en primer plano el compromiso con el desarrollo económico propio y mundial, combinando comercio e inversiones preferentemente orientadas a mejorar la conectividad. Como hemos podido apreciar en las citadas cumbres, China es para muchos países un socio clave que ofrece ventajas concretas, lo cual le asegura un incremento progresivo de su influencia, reforzada con el añadido de la implicación en el desarrollo de infraestructuras que mejoran las expectativas de las economías de la región. El marco ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) se consolida como el paradigma experimental de esta visión china y como un buen trampolín de su nuevo estatus global.

Es evidente que el modelo actual, basado en el escenario resultante de la Segunda Guerra Mundial, reclama una actualización. En ese proceso, la China de hoy –muy diferente a la de 1945– deberá asumir mayores responsabilidades internacionales. Y el hecho de que promueva una visión alternativa del orden internacional obliga a Occidente a dialogar con afán constructivo.

Es habitual reprochar a China su ansia por desplazar a Estados Unidos en la hegemonía global. Beijing lo niega y se remite a su propósito principal, es decir, lograr la modernización y el pleno desarrollo del país. Lo cierto es que, si este objetivo se alcanza, teniendo en cuenta las dimensiones de China en todos...

Autor >

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí