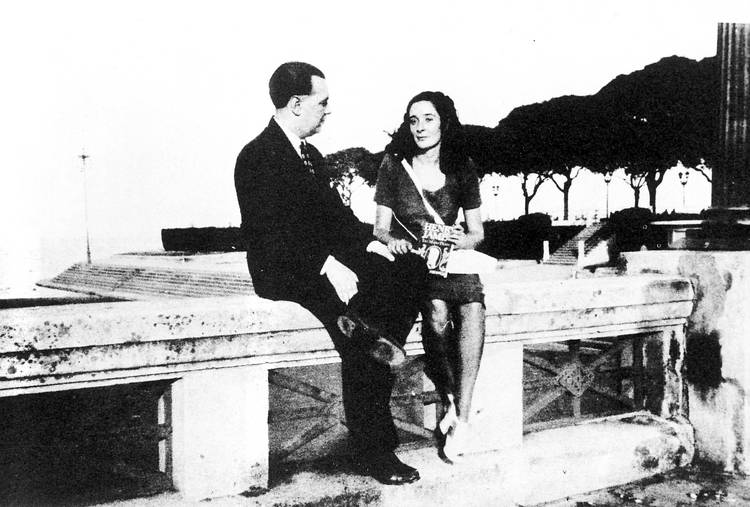

J.L. Borges y Estela Canto en 1945.

WIKIPEDIAEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Algunas mañanas, la naturaleza evade la política, se olvida de las marchas, el neoliberalismo y la inflación y Buenos Aires se levanta exultante, con el aire limpio, transparente, como si todavía quedaran despertares nuevos, por inventar; como si a la urbe le quedaran redaños suficientes para volver a ensayar el verbo amanecer. Las mañanas idóneas para perderse por los pequeños hallazgos postergados. Sobre todo si tienes el ánimo caliente tras haber esquivado la avalancha de la feria del libro que acaba de clausurarse, con millones de visitantes en pos de contacto con fetiches culturales y, a veces, incluso con los libros. Sobre todo si tratas de estimular que tus ojos, entrenados en los colores del arte, las instalaciones y las performances evadan las jugadas de la siguiente trampa —el Arteba—, y salgan a la calle para descubrir otro aleph, algún aleph, ningún aleph.

En esta ocasión, me hubiera gustado compartir la travesía con Estela Canto, la amante de Borges, pero se dejó morir hace veinte años con la determinación de los orgullosos, enfrentando los rigores del último invierno frente a la ventana abierta de su cuarto. Por todo atavío sobre sus magras carnes livianos camisones de seda dibujando escotes geométricos y por toda alimentación, whisky, papas fritas y cigarrillos. Me hubiera gustado hacerlo por haber sido ella la destinataria del cuento del Aleph y, a pesar de eso, haberle negado el matrimonio al poeta, sobre quien escribió “sus besos torpes, bruscos, siempre a destiempo, eran aceptados condescendientemente” ya que —escuchen con atención— “ni siquiera me desagradaba”. Me hubiera gustado porque prefirió a un tal Dicke, un pseudoespía británico que no le hacía maldito caso, al que imaginamos guapo y simple, más simple que guapo. Y también por haberse atrevido a subastar el manuscrito en 1985, en Sotheby's, ganando algo más de 25.000 mil dólares. Ya, puestos a elegir, me hubiera gustado empezar esta mañana ojeando la pieza en la casa del comprador, la Biblioteca Nacional, en Madrid, y, siempre en compañía de Estela, haber cruzado Recoletos para desayunar en El Espejo, con su fingida apariencia modernista que, sin embargo, en este tipo de días, daría el pego. El aire de la mañana madrileña debería contener los atributos de la atmosfera porteña, pero no es difícil, basta con que suceda a una esas noches afiladas en las que, lo decían algunos de nuestros abuelos, el aire de Madrid es tan sutil que mata a un hombre y no apaga un candil.

Después volveríamos a Buenos Aires y, a través de calles maltrechas, nos acercaríamos al café de la esquina de Chile y Tacuarí para brindar a la salud de quien renegaba del romanticismo y desde aquí escribía a Estela interminables cartas de amor en su inglés exaltado (I miss you unceasingly). Luego atravesaríamos el barrio de Boedo, visitaríamos los pupitres de la Biblioteca Municipal Miguel Cané, donde Borges trabajó y hasta fue expedientado, y acabaríamos desembocando en una dirección imposible incluso para el vate, el distrito Faena de Puerto Madero. Vamos al piso noveno del primer edificio de Norman Foster en América Latina, bautizado justamente con el nombre del signo que en matemáticas representa al infinito, y por extensión, al universo, Aleph; nuestro objetivo es modesto, contemplar un rato no muy largo el Rio de la Plata bajo de una falsa bovedilla.

El preámbulo está trazado, ya podemos dirigirnos al sótano de la casa de la calle Garay. Llegados a este punto, sólo queda la vía de la literatura para internarse. Elijo a Tomas Eloy, busco en la estantería su novela El cantor de tango, la alcanzo y la abro. Ya estoy delante de la casa de Carlos Argentino Daneri. ¡Vaya, la han convertido en un hostal! No imaginaba la fachada del lugar donde murió Beatriz Viterbo —en el relato no se menciona—, pero ahora la veo, piedra y granito, “con una alta puerta de hierro negra y a la derecha un balcón, más otros dos balcones en el piso superior, uno amplio y curvo”. Entro en la pensión y hablo con Enriqueta, la encargada, le pido y obtengo el cuarto que se corresponde con esa terraza y me echo a dormir una siesta con Estela. Al despertar bajamos al sótano. Ahora nos guía Sesostris Bonorino, apenas un enano, empleado de la Biblioteca Municipal de Montserrat, quien vive aquí desde 1970, con la sola tarea de escribir una inabordable Enciclopedia Patria. Huele a humedad, la cama, el piso y las paredes abarrotados de fichas y anotaciones, todo sucio. La escalera está grasienta pero busco con la mirada y descubro que debajo del último peldaño hay un espacio despejado. Debe ser el emplazamiento. Es el único lugar limpio. Ahí se tumbará Bonorino, me digo, en posición decúbito dorsal, como impone el cuento. Siento envidia de su tamaño, él debe caber. Así que es aquí. La “pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor”, el comienzo de todos los comienzos, la primera letra del alfabeto hebreo. Busco en la memoria. “Al principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba”. Empiezo a marearme. Me siento en la escalera, no puedo acostarme, no quepo, ni en posición decúbito dorsal ni en ninguna otra. ¿Qué hacer? Me tumbo en el piso y cierro los ojos. No veo nada. ¿Dónde se encuentra ese punto mítico del universo en el que todos los actos, todos los tiempos (presente, pasado y futuro) ocupan “el mismo punto, sin superposición y sin transparencia?”. Nada. Paciencia. Casi un minuto. Pasa otro. “El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros”. Espera —me digo—, hay algo, “tabaco, vetas de metal, vapor de agua”, algo de madera, un instrumento, un violín, sí, es el vientre del Stradivarius. Ahora lo veo con claridad. Ya puedo reproducirlo. Y detrás un jardín, no, es más que eso, ya sé, es el parque Lezama. Concentro la mirada y lo sobrevuelo. Detengo la imagen. El instante en que Borges se besa con Estela Canto.

Abro los ojos y miro a Estela, que me sonríe, me toma de la mano y me ayuda a levantarme: “Anda, acompáñame a tomar un trago al Británico”. “Claro, digo, salgamos a la calle, hace una mañana hermosa”.

Algunas mañanas, la naturaleza evade la política, se olvida de las marchas, el neoliberalismo y la inflación y Buenos Aires se levanta exultante, con el aire limpio, transparente, como si todavía quedaran despertares nuevos, por inventar; como si a la urbe le quedaran redaños suficientes para volver a...

Autor >

Pedro Jesús Fernández

Pedro Jesús Fernández, madrileño de Albacete, vive en Buenos Aires por los mismos azares que antes le hicieron recalar en México DF y Roma. Escribe artículos ligeros en CTXT, El País y otros medios. También, a veces, con constancia pero sin prisa, dedica su tiempo a otros menesteres literarios, y de tarde en tarde, pinta acuarelas.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí