En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

---------------------------------

CTXT necesita la ayuda de sus lectores para seguir siendo un medio radicalmente libre e independiente. ¿Nos echas un cable?

-------------------------------

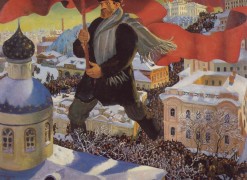

Por allá en los años 80 del siglo pasado, en Colombia el Banco de la República lanzó una nueva edición de los billetes de mil pesos que venían con una atracción especial: los usuarios podían, si se equipaban de una lupa y suficiente paciencia, encontrar en letra muy pequeña una frase del Libertador Simón Bolívar (cuya efigie era, cómo no, la figura central del billete). La frase decía: "Prefiero mil veces el título de ciudadano al de Libertador. Porque mientras éste procede de las armas, aquel procede de las leyes". Con la perspectiva que dan los años, caigo en la cuenta ahora de que se trataba de una sutil maniobra para domesticar la memoria de Bolívar, una figura tan omnipresente como problemática. De todas las frases de Bolívar, un guerrero que proclamó la "guerra a muerte a los españoles," un criollo con veleidades jacobinas, autor de constituciones alambicadas más bien poco democráticas, el Banco de la República escogía aquella que lo presentaba como un buen liberal, heredero de Montesquieu, justo lo que resultaba más cómodo para la Colombia de fin de siglo. No se trataba de una distorsión. Bolívar sí pronunció dicha frase. Como todo gran líder político, estaba lleno de contradicciones. Pero lo que me interesa señalar aquí es que, tratándose de figuras de esa magnitud, los juicios de la historia no son definitivos sino que cada época los reinventa a su manera.

Posiblemente nunca haya un consenso pleno en torno a la figura de Fidel Castro. En los próximos días muchas voces autorizadas (y otras que no tienen ni idea de lo que hablan, lamentablemente más numerosas) intentarán un balance provisional. Pero, más que los hechos históricos mismos, me interesa aquí nuestra relación con ellos. ¿Qué dice sobre nosotros nuestra forma de marcar la muerte de Fidel Castro?

Una de las grandes tensiones de nuestra era está entre el individuo como protagonista de la vida pública (el "libertador") y el individuo como cumplidor de las leyes (el "ciudadano")

La frase de Bolívar a la que me he referido, aquella que había que leer con lupa pero también analizar con lupa, encierra ya una expresión temprana de una de las grandes tensiones de la era de la política de masas, nuestra era: la tensión entre el individuo como protagonista de la vida pública (el "libertador") y el individuo como cumplidor de las leyes en un Estado de Derecho (el "ciudadano"). En 1819, el mismo año en que Bolívar derrotaba al ejército español en la Nueva Granada, Benjamin Constant escribió su famoso ensayo De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos donde constataba la existencia de dicha tensión pero, para gusto de los liberales clásicos desde entonces hasta nuestros días, procedía a eliminarla decantándose resueltamente por la segunda visión, la del ciudadano, mientras consideraba la primera un anacronismo ya irrecuperable.

Pero los dos siglos transcurridos desde entonces no han terminado de erradicar la primera visión y, como hemos visto en estos días tras la muerte de Fidel Castro, sigue latiendo. Es un lugar común decir en este tipo de casos que cada uno se retrata con sus reacciones. Pero de pronto hay algo más, de pronto cada uno se imagina a sí mismo a través de sus reacciones. Las elegías a Fidel vienen casi siempre de quienes se relacionan con él como con un compañero de lucha, alguien que, aunque ocupe un lugar más alto en la jerarquía (el "Comandante"), de todas maneras pertenece al mismo grupo, aquel que busca las metas que el autor de la elegía escoja, bien sea el socialismo, la derrota del imperialismo, la independencia nacional, o una amalgama de todas estas. Implícitamente quieren apropiarse de (y participar en) la faceta del "libertador." En cambio, sus detractores se relacionan con él como ciudadanos, lo ven como un jefe de Estado y, para ser más exactos, como un jefe incompetente, incapaz de convertir Cuba en una especie de Singapur tropical donde confluyeran las grandes corporaciones del mundo moderno.

Para la derecha moderna la virtud fundamental de un sistema político es su estabilidad. No existe en su imaginario espacio para la acción colectiva consciente, para los "libertadores"

Aunque sea de buenos modales buscar simetrías políticas, hay que decir que esta dualidad de facetas no existe en la derecha. Por ejemplo, todos conocemos admiradores y defensores de Pinochet. Pero todos ellos, por lo menos en público, se imaginan a sí mismos como ciudadanos, como habitantes del Chile "próspero y estable" que, según ellos, Pinochet creó. No conozco a nadie que se quiera imaginar a sí mismo como "compañero de armas" de Pinochet. Creo que es porque para la derecha moderna la virtud fundamental de un sistema político es su estabilidad y, por tanto, no existe en el imaginario de la derecha espacio para la acción colectiva consciente, para los "libertadores". El dictador favorito de la derecha no es un soldado a cuyo lado alguien quiera combatir, sino un gendarme que acepta hacer el trabajo sucio que los demás no queremos ver.

Más allá de las dualidades en torno a Fidel Castro, encontramos algo similar en todos los balances sobre la Revolución Cubana. De hecho, llama la atención el que aún hoy, a casi sesenta años, sigamos haciendo balances, como si se tratara de un episodio que siempre tiene que estarse justificando. Las revoluciones americanas del siglo XIX no eran objeto de este examen minucioso. Al cumplir sus 60 años, las repúblicas que fundó Bolívar eran ya aceptadas como un hecho incontestable, así fueran, como lo eran muchas, economías disfuncionales, regímenes oligárquicos e injustos, autoritarismos políticos y (como en Colombia) permanentes generadores de guerras civiles. Aun así, hablar de "fracaso" o "éxito" de las revoluciones de comienzos del siglo XIX era absurdo. (¿Cuándo fue la última vez que leímos un balance sobre la Revolución Mexicana, con todo y que reverberó por todo el continente en su tiempo?). No pasa lo mismo con la Revolución Cubana. Pareciera como si pesara sobre ella la maldición de cierta "legibilidad" que hace que la estemos siempre evaluando, siempre sometiéndola a balances de desempeño, como a cualquier empresa transada en Bolsa.

¿A qué se debe esto? Difícil decirlo pero voy a aventurar una respuesta. La Revolución Cubana, con sus descomunales ambiciones, con su intento de cuestionar los pilares mismos de nuestro sistema, con su repercusión mundial, invita tanto a "libertadores" como a "ciudadanos" de todo el mundo a posicionarse. Decía Constant en el citado ensayo que la ruptura entre el mundo antiguo y el mundo moderno se debía al comercio. La actividad mercantil era la responsable de que los modernos estuviéramos más interesados en las libertades individuales, aquellas que nos permiten defender nuestros intereses privados que en la libertad de la acción colectiva, orientada a la política. La Revolución Cubana, con su declaración abierta de principios socialistas, cuestiona precisamente esa demarcación de Constant. Por eso admite varias lecturas. Los "ciudadanos" ven en ella la creación de un Estado autoritario, burocrático, ineficiente, que niega a sus habitantes oportunidades, los envía a la emigración y los mantiene en la pobreza. (Con una rápida mención del sistema de sanidad y educación universal y otras cosas por el estilo.) Para los "libertadores", la revolución es una inspiración constante, una lucha que aún no ha terminado, en la que se cometen errores, muchos de ellos descomunales, pero que por eso mismo requiere que sus participantes se mantengan siempre lúcidos e involucrados.

Lo mejor y lo peor de la historia de Cuba desde 1959 muestran lo difíciles que resultan estos dilemas. Es prácticamente imposible construir una república de libertadores como lo verificaron los mismos economistas cubanos en los años 60 cuando tuvieron que moderar el voluntarismo del comienzo con sus "campañas" permanentes, con su intento de manejar todo el país como una gran guerrilla solidaria. La famosa zafra de azúcar de 10 millones de toneladas en 1970, que se presentaba como una gesta heroica, terminó siendo un fracaso que produjo profundas dislocaciones en el sistema económico y obligó a un serio replanteamiento del curso de la Revolución. Pero de ese mismo espíritu de movilización vienen cosas como la derrota de las fuerzas del Apartheid en Sudáfrica, la erradicación del analfabetismo, la prioridad innegociable de la atención a la niñez aun en los momentos más duros y, en general, la capacidad de la sociedad cubana de sobrevivir tanto el embargo económico como el colapso de la Unión Soviética.

Una sociedad en constante movilización, en la que todo es una conquista, una batalla, impone enormes costos a sus miembros

Vivir en campaña permanente resulta agotador. Una sociedad en constante movilización, en la que todo es una conquista, una batalla, una fortaleza por asaltar, impone enormes costos a sus miembros como ponen en evidencia muchos cubanos, no solo los que optan por emigrar sino los que se quedan, agotados de tanta lucha grande y pequeña. Pero, por cómoda y próspera que sea, empezamos a ver cada vez más los límites y peligros de una sociedad de mercaderes donde las libertades modernas de Constant terminan por desterrar toda visión colectiva, todo principio de solidaridad.

Fidel, que tan pendiente estuvo siempre del juicio de la historia, estaba convencido de que sería juzgado por sus gestas y ante un jurado de libertadores pero para muchos, en cambio, se le debe juzgar por su gestión y ante un jurado de ciudadanos. Lo más seguro es que estos juicios sean provisionales como lo han sido tantos otros juicios históricos. Siempre estamos reabriendo los juicios, ya sea con Napoleón, con George Washington, con Churchill, por poner solo unos ejemplos aparentemente inocuos. Es tal la estatura histórica de Fidel que, sin duda, correrá la misma suerte. Es normal y saludable ya que la historia no está para que nos aplaste con su peso sino para que la interroguemos y, de paso, nos interroguemos a nosotros mismos. Por eso, de pronto, la pregunta que deberíamos formularnos ahora no es quién era Fidel Castro sino quiénes somos nosotros los que ahora lo juzgamos, quiénes podemos ser. ¿Será que, ahora que el liberalismo da muestras de fatiga y agotamiento, ahora que ya conocemos los costos desmesurados de aquella épica constante que tanto seducía a Fidel, podemos ser simultáneamente "libertadores" y "ciudadanos"? Porque no ser ni lo uno ni lo otro es la barbarie.

---------------------------------

CTXT necesita la ayuda de sus lectores para seguir siendo un medio radicalmente libre e independiente. ¿Nos echas un cable?

Autor >

Luis Fernando Medina Sierra

Es Investigador del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Doctorado en Economía en la Universidad de Stanford. Profesor de ciencia política en las Universidades de Chicago y Virginia (EEUU). Es autor de A Unified Theory of Collective Action and Social Change (University of Michigan Press, 2007) y de El fénix rojo (Catarata, 2014).

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí