Análisis / La transición educativa (II)

¿Qué pasó en las escuelas la última vez?

Maestros y movimientos sociales se organizaron en los años setenta y ochenta para hacer las cosas de otra manera. Tras el 15M, se atisba una nueva transición a la que se suman hoy madres, padres y alumnos

Jorge Gaupp 12/04/2017

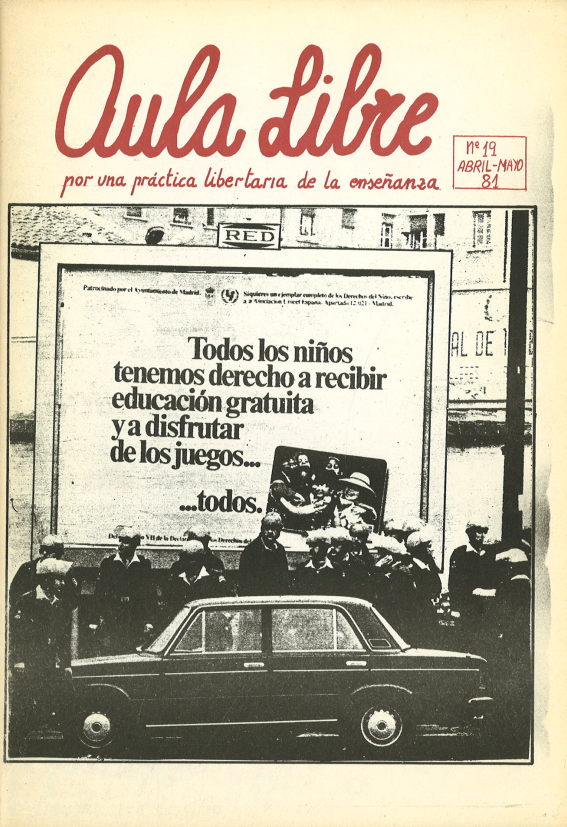

Portada del número 19 de la revista Aula Libre. Abril-mayo 1981.

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[Este artículo es continuación de: La transición educativa (I): ¿Qué está pasando en las escuelas?]

La Transición española empezó en 1975, con la muerte de Franco. O quizá no. Cuentan que las revueltas estudiantiles, la presión laboral, las experiencias de otras formas de vida o el ávido intercambio de libros prohibidos empezaron antes. Pero la historiografía ha tendido a fijarse en los grandes personajes, los grandes momentos y las grandes instituciones. ¿Qué pasa entonces si resulta que miles de pequeños grupos de maestros se organizaron en los años setenta y ochenta para hacer las cosas de otra manera, para cambiarse e intentar cambiar un país? Que apenas se sabe ya. El mismo fenómeno también ocurre hoy en día, a tiempo real, con la política-espectáculo: es más fácil para cualquier persona estar al día de un pequeño cambio en la relación Susana-Pedro o Íñigo-Pablo que de un gran cambio en las escuelas de su región.

Y es que un cambio grande pero que tarda algunos años, o sea, una transición, ya ha empezado en las escuelas desde 2012 al margen de cualquier movimiento parlamentario, según ha intentado demostrar la primera parte de esta serie. ¿Por qué en 2012? Para los educadores más jóvenes el 15M de 2011 es importante. Muchos de los entrevistados recibieron en ese momento una educación no reglada en las plazas, que compararon con la recibida en la escuela. Marina Gamarra, por ejemplo, cuenta que decidió colaborar con la escuela libre Nono de Mallorca después de cuestionárselo todo a partir de aquel movimiento. Otros filmaron escuelas de Latinoamérica y España en 2012 para crear uno de los documentales más vistos de la historia de YouTube, al que siguieron otros. O empezaron a compartir experiencias en foros, en redes sociales y fuera de ellas. Daragh McInerney, organizador del encuentro de Alternativas Educativas desde 2008, cuenta cómo desde septiembre de 2011 la asistencia se triplicó.

Pero lo más curioso es que el 15M se organizó, además, de una manera muy similar a la de las escuelas libres o democráticas: con mecanismos que permiten dar voz a todas y resolver conflictos mediante la escucha activa y la búsqueda de consensos. No es la primera vez que esto pasa. Estos mecanismos y saberes colectivos conectaron movimientos sociales y escuelas ya en la otra Transición, la de los años setenta y ochenta: en aquella época se llevó a cabo una impresionante experiencia de transformación en las escuelas que no solo acabó ciertamente diluida, sino también borrada de la historia y fuera del debate educativo, pues a falta de esos grandes eventos, instituciones o personajes, apenas se ha investigado.

Años setenta: escuelas autogestionadas y la voz infantil

A principios de los setenta, un millón de niños carecían de una escuela. Además solía costar, como mínimo, entre 300 y 400 pesetas, escribe Jaume Carbonell, histórico cofundador y director de la revista clave de la época Cuadernos de pedagogía. El adoctrinamiento, el autoritarismo y los castigos físicos eran, salvo excepciones, la tónica general, cuyo caso extremo lo sufrían cientos de miles de niños en los terribles “internados del miedo”, investigados recientemente por Montse Armengou y Ricard Belis. Es por ello que, al calor de los movimientos vecinales que reclamaban infraestructuras y servicios públicos por todo el Estado, surgieron espontáneamente docenas de escuelas experimentales.

Tras varios años activo, el proyecto de la escuela Sóller fue sin embargo desmantelado de la misma manera que hoy pueden morir proyectos alternativos en la escuela estatal

Diego Fernández, investigador y voluntario de La Prospe (una de las pocas escuelas populares que sobreviven hoy en Madrid), calcula que habría un mínimo de 35 escuelas de este tipo en los años setenta en la ciudad. “Y no eran pequeñas. En la escuela de Oporto, por ejemplo, llegaron a contar 400 alumnos en un año”. La Prospe, creada en 1973, pronto tomó de Latinoamérica la filosofía y prácticas de Paulo Freire, basadas en un diálogo humano entre educador y estudiante, en lugar de una educación “bancaria” en la que un profesor considerado como sabio absoluto deposita contenidos en la mente de un estudiante “ignorante absoluto y pasivo”.

El proceso de lucha por escuelas de tod@s y para tod@s en aquella época es muy interesante, por cómo se parece y a la vez se diferencia de las luchas actuales en la educación hoy. Un ejemplo importante fue el de la Escuela Sóller (Barcelona), documentado por Javier Morrás: madres y padres, enseñantes y alumnos reclamaron primero a la Administración la gratuidad de la escuela estatal del distrito, la disminución de la ratio profesor-alumno, la mejora de la calidad de la enseñanza y la autonomía del centro. Al constatar la pasividad de la Administración frente a estas demandas, ocuparon un edificio del barrio y comenzaron a dar clase con maestros voluntarios, a la vez que luchaban por el reconocimiento oficial de la escuela a través de concentraciones enmarcadas en la lucha por otras infraestructuras.

Una vez que esto se logró, empezó una dura batalla porque la comunidad educativa mantuviera la gestión de la escuela. Y es que los movimientos vecinales no sólo reclamaban una escuela, sino que también querían participar en su diseño, influidos por corrientes socio-pedagógicas como las de Decroly, Piaget, Neill o Freire y por la memoria, aún viva, de los maestros republicanos y libertarios supervivientes de los años treinta. Al fin y al cabo, este país era el de las experiencias pioneras en Europa en escuela centrada en el alumno, como la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia desde 1901 o la Institución Libre de Enseñanza desde finales del siglo XIX.

Pero al ministerio no le cuadraba que fueran los vecinos, y no el Estado, quienes controlaran qué ocurría en sus escuelas, e intentó expulsar a los maestros que ya enseñaban y rendían cuentas a su comunidad para sustituirlos por otros “oficiales”, en su gran mayoría de formación netamente franquista. En el caso de la escuela Sóller los vecinos se organizaron para impedirlo. Primero ocuparon durante días el Ayuntamiento de Barcelona, después la sede de la Inspección del Ministerio de Educación y más tarde incluso el Parlamento de Cataluña, hasta que lograron contratos de función pública para todos sus maestros. Al parecer, la lucha de otras escuelas, como La Pegaso o la Ferrer i Guardia en Barcelona, no fue muy diferente, ni tampoco la de La Prospe en Madrid.

En los años ochenta muchas escuelas populares pasaron a ser estatales, a medida que se construían en los barrios

Tras varios años activo, el proyecto de la escuela Sóller fue sin embargo desmantelado de la misma manera que hoy pueden morir proyectos alternativos en la escuela estatal: “Los maestros que habían resistido serían nombrados de oficio en centros de la provincia lo más distantes posible unos de otros”, prosigue Morrás. Ni las recurrentes huelgas de los interinos de entonces, llamados profesores no numerarios en secundaria, lograron frenar ese trasiego constante de profesores jóvenes. Un 50% de los profesores de BUP y FP y un 30% de los maestros de primaria rotaban cada año, calcula Carbonell.

Y es que la lucha por mantener a los maestros jóvenes en los centros era también una lucha por la manera de aprender. Estas escuelas supusieron “un verdadero trabajo de renovación pedagógica adaptada al barrio, se trataba de una pedagogía activa que tenía en cuenta el estudio del entorno: salidas por la ciudad, colonias escolares, material didáctico elaborado por el centro…”, indica Morrás. La presencia de estos maestros comprometidos facilitaba que las decisiones educativas y organizativas las tomaran también familias y alumnos.

Y aquí es donde aparece un elemento sorprendente de la época: el nivel de protagonismo que llegaron a tener niños y jóvenes. “Poder juzgar a los profesores como ellos nos juzgan a nosotros”, “poder elegir al tutor nosotros mismos”, “derecho a opinar y plantear las cosas sin que nos corten”, “derecho a que los profes traten de entender nuestros problemas” o “ser tratados como personas” eran algunas de las reivindicaciones que recogía la revista Aula Libre en 1979 de una clase de 7º (11-12 años). La democracia profunda que aún se soñaba en los setenta también se buscaba para las escuelas.

“Reflexionad: no deberíais alborotar con un profe antes de haberos asegurado de que es irremediablemente pesado y que no existe la menor posibilidad de hacerlo cambiar”, decía en 1979 El libro rojo del cole, un texto escrito en Dinamarca y que, recién traducido, incitaba a los estudiantes a comportarse en las aulas como ciudadanos de pleno derecho y a informarse sobre temas tabú como el sexo o las drogas. Lo sorprendente no es que la edición fuera secuestrada y el editor encarcelado por Ricardo de la Cierva, el historiador franquista que ejercía de ministro de Cultura, sino que al mismo tiempo el libro fuera promocionado, no sin polémica, por una administración pública: el Ayuntamiento de Madrid de Tierno Galván. Programas para niños como La bola de cristal, hoy tan extraños a nuestros ojos, quizá no hubieran sido posibles en otro ambiente social y cultural.

Años ochenta: ilusión en la pública y burocracia

En los años ochenta muchas escuelas populares pasaron a ser estatales, a medida que se construían en los barrios. En ellas, los maestros comprometidos siguieron usando sus técnicas como el trabajo con la imprenta escolar, la elaboración de materiales de trabajo en el aula, el texto libre o el texto colectivo. “Los libros de texto fueron, como mucho, un material más de trabajo, mientras que la biblioteca del aula se convirtió en un recurso central de la vida escolar”, escribe el maestro de primaria jubilado Julio Rogero. “En esos centros teníamos un modelo de gestión colectiva y la organización implicaba el protagonismo de todos los miembros de la comunidad educativa, con fórmulas imaginativas que duraron el tiempo suficiente para mostrar que hay posibilidades de organización autogestionada y autocreativa, que las leyes posteriores han ido eliminando”, continúa. Chema Salguero, jefe de estudios del IES Juan de la Cierva (Madrid) y ganador de varios premios a la innovación educativa, cuenta cómo en su escuela de Leganés pudieron circunvalar la legislación para formar, por ejemplo, una dirección colegiada y equipos docentes.

Internet y las redes sociales, según la mayoría de las personas entrevistadas, juegan un papel fundamental para permitir a las iniciativas transformadoras darse a conocer, prosperar y replicarse

Todo esto fue posible gracias a los Movimientos de Renovación Pedagógica como Acción Educativa o Movimiento Cooperativo de Escuela Popular. En los años ochenta alcanzaron su cénit, con al menos 27.000 participantes en 1982, que se juntaban cada año en vacaciones para formarse sin ningún incentivo desde la Administración. En esos encuentros “los asistentes discutían apasionadamente acerca de las ideas y propuestas para desmantelar la escuela franquista (…), tomaban contacto con las experiencias más innovadoras y escuchaban con avidez la voz de maestros y pedagogos extranjeros (…) con idealismo, ilusión de futuro, militancia intensa y la convicción en la importancia de la educación como motor del cambio político y social”, relata Carbonell. El movimiento consigue una notable repercusión y apoyo popular a pesar, eso sí, de sus “contradicciones, derivas corporativistas y divisiones internas”. Hoy en día “estos movimientos continúan, pero va mucha menos gente”, señala Salguero.

También fueron estos los años de dominio del PSOE, que entró en diálogo con estos movimientos y más adelante les prestó apoyo financiero. Pero no accedió a gran parte de sus demandas. Entre ellas, las que se revelaron como claves para mantener la educación activa, es decir, que “el ascenso [y estabilidad] de los maestros se basara en publicaciones y participación en proyectos de renovación pedagógica en lugar de antigüedad y cargos; que los programas de estudio fueran orientativos solamente; (…) que la supervisión estimulara la innovación pedagógica en lugar de asegurar el control administrativo y que las relaciones sociales en las escuelas se arreglaran mediante asambleas”, según cuenta Tamar Groves en su tesis doctoral. El entonces ministro de Educación, José María Maravall, “exigió que estos movimientos reconocieran el mandato político democrático, advirtió que no había soluciones mágicas y manifestó que había que tomar en cuenta la situación económica y la relación de fuerzas en el país”, prosigue Groves.

En este contexto, la enorme cantidad de maestros jóvenes que se fue incorporando a finales de los ochenta muchas veces no llegó a entrar en contacto con los movimientos pedagógicos, más bien al contrario, pues los procesos de formación inicial no parecían ser mucho más efectivos que los actuales: "Las prácticas no son tanto un momento de la carrera donde uno pone en ejercicio aquellas consecuencias pedagógicas que has extraído, para poderlas corregir, ampliar con ayuda de un compañero, sino que se convierten en una pesadilla del paso por una escuela de Magisterio, donde el alumno de prácticas se ha de convertir en la sombra del profesor correspondiente, (…) teniendo que observar, en muchos casos, cómo los golpes, las humillaciones y las discriminaciones a los alumnos se suceden”, se quejaba un recién graduado en 1981.

En cualquier caso, en los años noventa la renovación pedagógica a gran escala está ya finiquitada y averiguar los porqués es algo que aún merece una investigación profunda. Lo que sí sabemos es que el contexto actual no es el mismo. Para Soren Hansen, el único autor vivo de El libro rojo del cole, “las cosas están mucho peor que en los setenta”. “Antes, al menos podías ver lo que estaba mal en educación; hoy, los alumnos se han convertido en productos, y tienen que rendir para el sistema”, decía en una entrevista en The Guardian. Aunque no se refiera concretamente al contexto español, sí es cierto que hoy por aquí también hay más burocratización en la escuela convencional que en los setenta: cada cual tiene más fijamente asignados su papel e intereses en la sociedad, muy vinculados a lo profesional e incentivados por la Administración: el profesor de instituto, por ejemplo, muchas veces vive en un mundo separado al del maestro de primaria, el alumnado o sus familias, cuenta la maestra madrileña Johanna Acero.

Pero no todo está peor. Si antes las técnicas de educación activa en España eran saberes vinculados a teorías políticas y activismo social diverso (desde anarquistas a cristianos de base), hoy muchas de ellas también reciben el apoyo de disciplinas universitarias establecidas como la psicología o la pedagogía. Además, si la iniciativa pedagógica en los setenta la llevaban los maestros y los movimientos sociales, hoy a ellos se suma una potente demanda de madres, padres y alumnos no necesariamente militantes. En Barcelona, las familias incluso se han organizado a través de la plataforma Volem una Escola Activa. Internet y las redes sociales, según la mayoría de las personas entrevistadas, juegan un papel fundamental para permitir a las iniciativas transformadoras darse a conocer, prosperar y replicarse.

Por otra parte, la población en la península es hoy más rica pero también más desigual. Y más diversa, lo cual es clave, pues si en los ochenta la pública se concebía como una suerte de escuela nacional, hoy hay fuertes intentos para que los nativos elijamos la escuela concertada para que la pública sea estigmatizada como la de los extranjeros/pobres. Y aquí lo que demuestran experiencias escolares como la del colegio Joaquim Ruyra en Barcelona o el Núñez en Madrid es que lo que puede ser un difícil desafío para un centro convencional (que haya muchos extranjeros en un centro), deja de serlo para una escuela activa. Más bien al contrario, pues hay estrategias pedagógicas que saben convertir una mayor riqueza cultural en una mayor riqueza formativa y humana. Algo que puede tener resultados importantísimos para el actual contexto social europeo, como la capacidad de crear y extender modelos de convivencia, apoyo mutuo y apertura hacia el otro en barrios arrasados por el odio al vecino.

¿Hacia dónde irá esta nueva transición educativa? ¿Correrá la misma suerte que la primera? La tercera parte de esta serie trazará tres caminos posibles, desde su muerte prematura a una transformación total del país como la que se llegó a soñar en los setenta.

----------------------------------

Jorge Gaupp es estudiante de doctorado en estudios culturales hispánicos en la Universidad de Princeton. Escribe una tesis sobre Vida y cultura libertaria en España a inicios del siglo XX.

NOTA: Agradezco a Germán Labrador sus valiosas críticas y aportes a este texto, que lo han mejorado enormemente.

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

Autor >

Jorge Gaupp

es politólogo, doctor en Filosofía y Letras Hispánicas por la Universidad de Princeton

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí