Tribuna

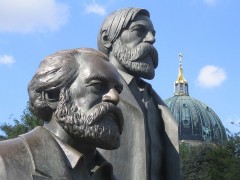

Revisitando a Marx: repensar la economía desde la democracia

La democratización de la empresa es el instrumento de transformación colectiva mediante el cual las trabajadoras y los trabajadores pueden reconquistar la hegemonía cultural perdida desde los años ochenta del siglo XX

Bruno Estrada 28/02/2018

Manifestación en Madrid, en 2018, por el aniversario de la matanza de los abogados de Atocha, a la que se sumó un sindicato británico.

B.E.En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El Saloncito durante un mes. Aporta aquí

CTXT necesita un arreglo de chapa y pintura. Mejorar el diseño, la usabilidad… convertir nuestra revista en un medio más accesible. Con tu donación lo haremos posible este año. A cambio, tendrás acceso gratuito a El...

Autor >

Bruno Estrada

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí