![<p>Imagen sacada de la página 264 del libro <em>Ædes Hartwellianæ, or notices of the Mansion of Hartwell. (Addenda, etc.) [With plates.]</em></p>](/images/cache/800x540/nocrop/images%7Ccms-image-000015482.jpg)

Imagen sacada de la página 264 del libro Ædes Hartwellianæ, or notices of the Mansion of Hartwell. (Addenda, etc.) [With plates.]

British Library (Flickr)En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Queremos sacar a Guillem Martínez a ver mundo y a contarlo. Todos los meses hará dos viajes y dos grandes reportajes sobre el terreno. Ayúdanos a sufragar los gastos y sugiérenos temas (info@ctxt.es).

Hace unos días, investigadores del Instituto de Salud Carlos III hacían público un manifiesto titulado “La ciencia se muere”, en el que se sumaban a las múltiples protestas por el estado de la ciencia en España que se vienen acumulando desde el inicio de la crisis. Desgraciadamente, la polémica de la ciencia en España es tan antigua como la propia Revolución Científica, y hoy seguimos sin ver la luz al final del túnel.

Ya a principios del siglo XVIII se quejaba el padre Feijoo del atraso que padecía España en el estudio de las ciencias naturales, y se preguntaba por qué se rechazaba tan vehementemente el “pensamiento cartesiano”, si al fin y al cabo ya tenían a la Inquisición para prevenir posibles desviaciones de la fe. Jovellanos hizo lo mismo en 1782. José Echegaray, premio Nobel de Literatura (1904) extremadamente polifacético, declaraba en su discurso de nombramiento como presidente del Ateneo de Madrid (1888) que “la ciencia matemática nada nos debe: no es nuestra; no hay en ella nombre alguno que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo”. Multitud de patriotas y pregoneros del orgullo nacional expresaron entonces su indignación ante tal afirmación. Pero Echegaray tenía razón: las matemáticas en España comenzaron con él1.

Hicieron falta 200 años y la erudición y lucidez de Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna y del sistema científico español, y premio Nobel de Medicina (1906)2, para aclarar la polémica y poner un poco de orden. No fue culpa de la Inquisición o el fundamentalismo religioso, que no quemó ni un solo científico en tierra española. “Mal pudo la Inquisición sacrificar a filósofos y a sabios, cuando España no los tuvo nunca (de primer orden, se entiende)”. No fue culpa de nuestro clima cálido y seco, ni de nuestra supuesta pereza, orgullo o arrogancia, ni de la pobreza de nuestros recursos, ni incluso de nuestro aislamiento intelectual. Ramón y Cajal comprendió que España era un país “intelectualmente atrasado, pero no decadente”. Rechazó que tuviéramos alguna deficiencia incurable que nos incapacitara para practicar la ciencia y contribuir al conocimiento universal. Era todo una cuestión de voluntad, inversión y estrategia, y así propuso 1) “elevar el nivel intelectual de la población general para formar un ambiente moral susceptible de comprender, estimular y galardonar al sabio”; 2) dar acceso a las clases más humildes a una educación superior; 3) transformar la Universidad de un centro de enseñanza a un centro de producción de conocimiento; y 4) fomentar mediante becas la formación en el extranjero de profesores y estudiantes, para crear una masa crítica de profesores-científicos “que transmitan la pasión por la investigación”. En esa línea, promocionó un programa de becas que permitía a estudiantes y profesores entrar en contacto directo con la ciencia llevada a cabo en el extranjero, e implementar lo aprendido a su retorno3.

Durante la dictadura no es que no hubiera investigación, es que no era muy científica

Esta y otras inteligentes medidas por parte de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE) favorecieron la aparición de una “Edad de Plata” de la ciencia española poco antes de que se truncara por 40 años de ignorante dictadura. Franco transformaría la JAE en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), convirtiéndolo en otro instrumento político del régimen, purgando a unos 200 investigadores de prestigio internacional, transformando en capilla el auditorio de la JAE y poniendo su gestión en manos de un cura del Opus Dei y un puñado de ultracatólicos4. Durante la dictadura no es que no hubiera investigación, es que no era muy científica, porque “al hacerla había que entonar un canto a la patria y otro a la Virgen María”.

El impresionante desarrollo científico español que se observó desde los 80 costó muy poco dinero al Estado pero mucho sacrificio por parte de los investigadores

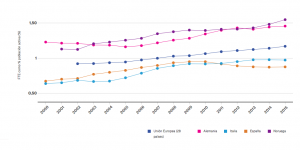

Después de la transición, España retomó el lento y farragoso camino de implementar un sistema científico nacional a la altura del mundo desarrollado. Nunca lo hizo con gran convicción ni política ni económica, sobre todo teniendo en cuenta que tenía décadas (siglos!) que recuperar. El impresionante desarrollo científico español que se observó desde los 80 costó muy poco dinero al Estado pero mucho sacrificio por parte de los investigadores españoles. España nunca ha invertido en actividades I+D más del 1.4% de su PIB, entre la mitad y un tercio menos de lo que invierten países de referencia de la OCDE anualmente desde hace ya décadas. Significativamente menos que Portugal, y muy lejos del 2% recomendado. España no da condiciones suficientemente estables para que los científicos puedan planificar a largo plazo sus carreras y abordar problemas realmente ambiciosos. Y entonces emigran o cambian de trabajo, con la falta que nos hacen.

La ciencia española no vive, sino que sobrevive.

Notas

1. Recomiendo “La ciencia española entre la polémica y el exilio”, de Ernesto García Camarero, y la selección de textos sobre este tema que realizaron él y su hermano Enrique en “La polémica de la ciencia española” Ed. Alianza SA, Madrid 1970.

2. Del premio Nobel de Cajal se vanagloriaban las voces nacionalistas, que lo consideraban un orgullo nacional. Ortega y Gasset respondió que en realidad era una “vergüenza nacional”, porque era la excepción que confirmaba la regla.

3. Idem.

4. La estrecha relación entre el Opus dei y el CSIC, como ha ocurrido con otros centros de poder durante la transición, continúa en la actualidad.

------------------------

Federico Herrera es el Investigador Principal del laboratorio de Dinámica y Estructura Celular en el Instituto de Tecnologia Quimica y Biologica (ITQB NOVA) de Oeiras, Portugal.

Queremos sacar a Guillem Martínez a ver mundo y a contarlo. Todos los meses hará dos viajes y dos grandes reportajes sobre el terreno. Ayúdanos a sufragar los gastos y sugiérenos temas

Autor >

Federico Herrera

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí