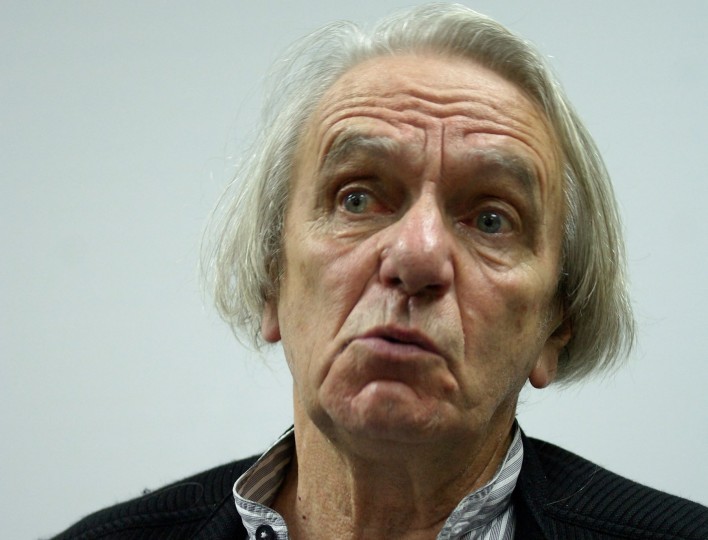

Jacques Rancière, en una conferencia en la Universidad de Valparaíso en 2016.

Rodrigo FernándezEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Jacques Rancière (Argel, 1940) es uno de los autores contemporáneos más influyentes en el ámbito del pensamiento político, la teoría de las artes y la filosofía de la educación. Inició su carrera filosófica de la mano del teórico marxista Louis Althusser participando en el célebre seminario “Leer El Capital”. Fuertemente marcado por la experiencia política del 68, en los años setenta se distanció de las posiciones teóricas de Althusser y centró su investigación en los primeros tiempos del movimiento obrero del siglo XIX. Esta arqueología intelectual le permitió redescubrir los textos de figuras olvidadas por la tradición emancipadora, como el obrero y poeta sansimoniano Gabriel Gauny o el pedagogo revolucionario Joseph Jacotot, defensor de la “igualdad de las inteligencias”, al que Rancière rinde homenaje en El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual (Barcelona, Laertes, 2003, trad. N. Estrach). Estas lecturas de juventud han proporcionado a la obra de Rancière un perfil reconocible y un compromiso inequívoco: la defensa de la capacidad de cualquier individuo para ejercer el pensamiento y participar en la construcción del mundo común.

Desde esta óptica y por medio de una confrontación polémica con la historia de la filosofía política (de Platón a Marx), Rancière ha redefinido la democracia como la irrupción de los “sin-parte” en el espacio público y como la modificación de las condiciones sensibles que determinan en cada sociedad el uso legítimo de la palabra y la distribución de las funciones sociales (El desacuerdo. Política y filosofía, Buenos Aires, Nueva Visión, 1995, trad. H. Pons). El libro El reparto de lo sensible. Estética y política (Buenos Aires, Prometeo, 2014, trad. M. Padró), del año 2000, consolida la proyección internacional de Rancière y renueva su reflexión política, que queda definitivamente ligada a una investigación de largo alcance sobre el vínculo entre política y estética: en la literatura, las artes plásticas y el cine, igual que en la acción democrática, lo que está en juego es la posibilidad de alterar las formas hegemónicas de experiencia del mundo, redefinir el uso normal del espacio y el tiempo y hacer visibles aquellos objetos y sujetos que tienden a verse excluidos de los marcos consensuales de percepción.

La construcción de un tiempo común, la reacción de los intelectuales en momentos de crisis y el auge de la retórica de la seguridad son algunos de los temas abordados por Rancière en esta entrevista con Andrea Inzerillo, originalmente publicada el pasado 21 de abril. El diálogo se enmarca en el proyecto “Viralità/Immunità: dialoghi italo-francesi per interrogare la crisi”, promovido por el Instituto Francés de Italia. Agradecemos a Andrea Inzerillo y Jacques Rancière por haber autorizado amablemente la traducción y publicación del texto [N. del T.].

******************

La pregunta que querríamos hacerle una vez más es la siguiente: ¿en qué tiempo vivimos? Estos tiempos extraordinarios parecen acentuar todavía más las distintas temporalidades que caracterizan nuestras vidas. Hay personas que siguen yendo a trabajar y salen diariamente de su casa, privilegiados que nos invitan a disfrutar del tiempo que hemos recuperado, personas sin hogar... No hay ninguna duda de que la crisis acentúa las diferencias que ya forman parte de nuestra sociedad. Y, a la vez, podríamos preguntarnos, como hacen los optimistas, si las transformaciones del período que estamos viviendo no podrían, al contrario, constituir una oportunidad: hay quien dice que estamos descubriendo una nueva solidaridad (nacional o internacional), que estamos reconociendo la existencia de los héroes que tenemos al lado, que estamos prácticamente en presencia de una revolución humana y que debemos aprovechar para repensar los tiempos y cambiarlo todo. ¿Qué piensa usted?

El problema es que, desgraciadamente, el confinamiento nos priva de la posibilidad de compartir esas temporalidades, si no es por fragmentos –por ejemplo, a través de las breves confidencias de pequeños comerciantes, que tienen menos miedo de pasar el día en su tienda que del transporte de vuelta hacia los lejanos barrios periféricos en los que viven. Se aplaude a una hora establecida al personal sanitario, pero no hay modo de compartir su cotidianidad. El resultado es que el discurso sobre el tiempo se ve monopolizado por dos clases de personas: por un lado, los gobernantes, que administran la urgencia con los conceptos y los métodos habituales: afrontar la crisis, garantizar la seguridad, dispersar las aglomeraciones, etc.; por otro lado, los intelectuales, acostumbrados a pensar el fin de la historia o del Antropoceno. Estos últimos nos dicen hoy que la epidemia es la ocasión de repensarlo todo, de derribar la lógica capitalista, de poner al ser humano por delante del capital o de devolver a la Tierra o al planeta los derechos que le hemos usurpado. Nos dicen que, al final de la epidemia, habrá que extraer lecciones y cambiarlo todo. Lo que olvidan decirnos es quién se encargará de “cambiarlo todo” y de acuerdo con qué temporalidad se producirá este cambio. Un tiempo político se teje mediante prácticas comunes que construyen agendas y formas de emplear el tiempo. Pero eso es justamente lo que falta en condiciones de confinamiento. No hay manera de construir temporalidades que preparen ese “después” del que todo el mundo habla. En consecuencia, los análisis que pretenden responder a la situación presente y preparar el futuro son análisis que, en realidad, estaban completamente preparados de antemano, desde la teoría del estado de excepción y la crítica de la sociedad de control y del totalitarismo del Big Data hasta la necesidad de repensar de arriba abajo la relación entre lo humano y lo no-humano.

Lo que olvidan decirnos es quién se encargará de “cambiarlo todo” y de acuerdo con qué temporalidad se producirá este cambio

Lo que el confinamiento revela con mayor claridad que nunca es ese reparto bien ordenado de los roles entre, por un lado, gobernantes que han reducido el tiempo de la política a la urgencia y han hecho de esta urgencia su oficio diario y, por otro, intelectuales que ubican cualquier situación en el tiempo multisecular del Capital o del Antropoceno y solo conocen una manera eficaz de intervenir, a saber, por medio de la “inversión” radical de este tiempo. Este cara a cara puede durar un tiempo indefinido. El curso de las cosas solo cambia con la acción de quienes trabajan el tiempo: las personas que hacen funcionar cotidianamente nuestras sociedades dando las respuestas que hay que dar en cada momento; pero también aquellos y aquellas que, cada tanto, invaden las plazas, las calles o las rotondas para suspender el orden normal de los trabajos y los días e inventar otros usos del tiempo. Todo lo demás es impostura.

Usted ha trabajado mucho sobre el vínculo entre las palabras y las imágenes. Me preguntaba qué consideración le merece el vocabulario que acompaña el momento histórico que vivimos, qué tipo de representación nos propone el discurso dominante. Los términos de urgencia y de crisis (a los que estamos periódicamente sometidos, hasta el punto de vivirlos como términos corrientes) dan la idea de un tiempo en el que nos sentimos cada vez más llamados a la responsabilidad colectiva, y en ocasiones explícitamente a la obediencia, por medio del uso cada vez más frecuente de metáforas ligadas a la guerra e incluso de la apelación al ejército no ya para combatir la propagación del virus, sino quizá para imaginar una cierta conducta o pedagogía de las masas. Una conducta o una pedagogía que corre el riesgo de ejercer una mayor influencia sobre el futuro que sobre el presente.

Perdóneme que ahora sea yo el que haga el papel de quien ya había analizado la situación presente, pero me parece que esta situación confirma dos cosas que he tratado de decir desde hace tiempo. Para empezar, confirma que, en contra de quienes denuncian ritualmente el peso de las imágenes sobre las mentes débiles, estamos ante todo gobernados por palabras, palabras que provocan efectos sobre las mentes fuertes, especialmente las palabras crisis y seguridad. En El desacuerdo, traté de definir con el nombre de consenso esa absorción de la política en la policía que nos hace ver un mundo en el que hay una sola realidad, una única manera de percibirla y nombrarla y, finalmente, una única respuesta que darle. Reaccionaba a aquella situación de los años noventa en la que se ponía en marcha la retórica que nos mostraba la crisis como un precipicio amenazante ante la más mínima desviación, para después presentárnosla como el estado endémico de nuestras sociedades que había que saber administrar al día. La crisis económica amenazante se veía absorbida así en una crisis más radical. Se convertía en una realidad patológica permanente que requería una identificación cada vez más fuerte del poder del Estado con la acción de los médicos, los únicos capaces de conocer los remedios que es necesario adoptar y la manera de suministrarlos.

Hobbes dijo lo esencial sobre esta cuestión: el contrato entre los individuos y el soberano se deshace cuando este ya no les asegura la supervivencia

Esta medicalización del poder intervenía, de manera significativa, en el momento en que nuestros Estados reducían el gasto público destinado a la sanidad y la investigación. Bajo el pretexto del fin del “Estado de bienestar”, veíamos operarse en realidad una sustitución: las conquistas sociales y las solidaridades originadas en la lucha social eran sustituidas por una relación directa de cada individuo con un Estado que pretendía garantizar la seguridad de todos. Por lo tanto, hace ya años que se puso en marcha esta retórica de la seguridad que abarca todas las situaciones –crisis financiera, terrorismo, problemas climáticos o epidemias– y que a todas ofrece la misma solución global: el refuerzo de un poder estatal que cubre sin interrupción toda la cadena de palabras, decisiones y acciones, desde la interpretación experta de las situaciones a la intervención armada en las calles. Así que, a decir verdad, toda la matriz retórica que hoy emplean nuestros Estados para gestionar la situación pandémica ya existía, y se puede decir que esta situación le garantiza una eficacia máxima. Pero es difícil extraer conclusiones de ello para el futuro y apreciar en la disciplina que hoy observamos en nuestros países la anticipación de un control venidero de nuestros cuerpos y nuestros comportamientos comparable al rastreo informático que ejerce el poder chino. Obviamente, las consignas oficiales se obedecen con mayor facilidad cuando se sabe que el riesgo es omnipresente e imposible de localizar. Pero se trata de un simple instinto de supervivencia que no se corresponde con una adhesión a la retórica y a la pedagogía del poder. Hobbes dijo lo esencial sobre esta cuestión: el contrato entre los individuos y el soberano se deshace cuando este ya no les asegura la supervivencia.

La pandemia parece reproducir secuencias que ya hemos visto en algunas películas (estoy pensando en una película como Contagio, de Steven Soderbergh, que he visto recientemente), pero el uso de estas imágenes no nos permite pensar correctamente el presente, pues no hacen otra cosa que duplicarlo. Desde hace algunas semanas, asistimos igualmente a una proliferación sin precedentes de productos culturales en internet que podría tener como finalidad ayudarnos a comprender mejor lo que ocurre, pero que parece más bien manifestar una concepción de la cultura como acompañamiento y consuelo, una manera de no dejarnos percibir un silencio que podría ser todavía más aterrador. En sus escritos, usted ha mostrado a menudo que una mayor distancia nos permite ver de un modo diferente la situación que se nos presenta. Sin ninguna pretensión didáctica, me preguntaba a qué lecturas o visiones se está dedicando usted en estos días, si le gustaría mencionar alguna no para explicar, sino para abrir el campo excesivamente cerrado en el que nos encontramos.

Es verdad que la situación presente remite a una noción que ha sido central para mí, la distancia: no me refiero, por supuesto, a la precaución que hace que nos mantengamos a distancia de otras personas, sino a la distancia con respecto a la posición del intelectual obligado a responder a los requerimientos de la actualidad. La condición para decir cosas razonables es hablar de lo que uno ha visto, de lo que uno ha estudiado, de aquello sobre lo que uno ha pensado, y hacerlo con un tono que se alimente de ese mismo trabajo. Por eso siempre me cuesta entender por qué muchos de nuestros colegas de profesión se apresuran tanto a responder a la demanda periodística de “desencriptar” la actualidad inopinadamente, a banalizar lo inesperado encerrándolo en una cadena causal que lo convierte en previsible retrospectivamente, a proporcionar las fórmulas que permiten elevar la gestión diaria de la información a la altura de una visión de la historia del mundo. Y me sorprende ver hoy a muchos de ellos explicarnos el sentido histórico, incluso ontológico, de la pandemia, cuando no vemos nada de su realidad y solo tenemos conocimiento de lo que ocurre más allá de nuestro entorno inmediato por medio de la pantalla de nuestros ordenadores. Yo prefiero atenerme a la realidad en la que vivo, que es la de un tiempo suspendido. En cierto modo, vivo esa suspensión en continuidad con la práctica que me ha hecho pasar tantos años, en bibliotecas o archivos, ocupado en historias antiguas u olvidadas sin relación aparente con la actualidad: los paseos dominicales de obreros sansimonianos de los años 1830 o las provocaciones del increíble Joseph Jacotot, que proclamaba la posibilidad de que cada ignorante aprendiera solo y sin maestro. He proyectado estas historias en un presente que no las esperaba, un presente ocupado en saber qué ocurría con el proletariado en la época posfordista o cómo la escuela debía reducir las desigualdades. Las he proyectado sin dejar de mantenerlas en su distancia, en su extrañeza resistente, separadas de las nociones y las imágenes que la máquina mediática y académica utiliza para construirnos presentes homologados. Aprehender las cosas un poco desde lejos ayuda a liberarse de la actitud del maestro y del propietario que quiere apoderarse de todas las cosas y de todos los sentidos. Con esta idea vivo este presente radicalmente inesperado.

Me cuesta entender por qué muchos de nuestros colegas de profesión se apresuran tanto a responder a la demanda periodística de “desencriptar” la actualidad

No tengo conocimientos epidemiológicos ni información directa sobre lo que ocurre hoy en los hospitales. Me he abstenido por lo tanto de añadir mi “análisis” a todos los que nos explican las causas lejanas, el sentido profundo y los efectos radicales de la situación que estamos viviendo. Sencillamente he continuado el trabajo que estaba desarrollando en el momento en el que la epidemia me sorprendió. Desde hace años intento comprender mejor lo que percibimos bajo el nombre de arte y la manera en que arte y vida se han imbricado desde hace dos siglos. Acababa de terminar un libro sobre la historia del paisaje. Recientemente, me han pedido hablar de dos artes que se habían quedado en los márgenes de mi investigación, la arquitectura y la música. Había sido la ocasión de volver a sumergirme en varios capítulos de la Estética de Hegel. Sin otra biblioteca que la mía, he aprovechado mi inmovilidad forzada para retomar en diagonal el conjunto del libro y repensar lo que tenía que contarnos sobre la manera en que el arte conjuga proximidad y distancia. Por lo demás, como nunca se termina de aprender a hablar correctamente, estoy releyendo los escritos de algunos poetas y poetisas –Mandelstam, Akhmatova, Tsvetaeiva– que encontraron las palabras para expresar otro desastre del que fueron testigos y víctimas, un desastre causado esta vez en exclusiva por los seres humanos, solo por la sed de dominar y asegurar un saber global sobre la vida. Esto es tan solo lo que yo estoy haciendo. No es una lección para nadie.

----------------------

Esta entrevista se publicó en la página del Institut Français - Italia.

La introducción de la entrevista y la traducción son de Alfredo Sánchez Santiago.

Jacques Rancière (Argel, 1940), filósofo, estudia desde hace años las relaciones que vinculan estrechamente la estética y la política. Su último libro, Le temps du paysage. Aux origines de la révolution esthétique ha sido publicado en febrero en la editorial francesa La Fabrique. Es autor de obras fundamentales del pensamiento filosófico contemporáneo, todas ellas con traducción en español: El desacuerdo. Política y filosofía (Buenos Aires: Nueva Visión, 1995, trad. H. Pons), El odio de la democracia (Buenos Aires: Amorrortu, 2006, trad. I. Agoff), El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual (Barcelona: Laertes, 2003, trad. N. Estrach), El malestar en la estética (Madrid: Clave intelectual, 2012, trad. M. A. Petrecca, L. Vogelfang y M. G. Burello), El espectador emancipado (Ellago Ediciones, 2010, trad. A. Dilon).

Andrea Inzerillo (Palermo, 1982) ha publicado la edición italiana de dos libros de Jacques Rancière (Ai bordi del politico, Napoli: Cronopio, 2011 y Scarti. Il cinema tra politica e letteratura, Cosenza: Pellegrini, 2013) y ha traducido al italiano obras de Foucault, Bayard, Lipovetsky y Madame de Staël, entre otros. Es profesor de historia y filosofía en instituto, redactor de las revistas Gli Asini y Fata Morgana – Quadrimestrale di Cinema e Visioni y director artístico del Sicilia Queer filmfest.

Jacques Rancière (Argel, 1940) es uno de los autores contemporáneos más influyentes en el ámbito del pensamiento político, la teoría de las artes y la filosofía de la educación. Inició su carrera filosófica de la mano del teórico marxista Louis Althusser participando en el célebre seminario “Leer El Capital”....

Autor >

Andrea Inzerillo

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí