Marcha convocada por el PP contra la política antiterrorista del Ejecutivo de Zapatero en 2007.

H.O.En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

En la escuela de mi infancia, en aquellos años de democracia recién nacida, aún salpicada de sangre en la escarapela, las maestras nos hacían formar fila en el patio, todos derechitos, quietitos, solemnes, soportando sin chistar el frío de marzo para entonar la canción a la bandera. La letra la describía como un águila guerrera. Alta en el cielo, enviada por Dios, nos vigilaba buscando algún desliz, una desobediencia que le permitiera saltarnos a la yugular por insolentes y subversivos. Los militares se habían ido del poder, pero la disciplina de los colegios continuaría por muchos años pareciéndose a la de cuarteles y seminarios: mezcla de saludo uno, saludo dos y padrenuestro.

La pandemia ha golpeado duro a CTXT. Si puedes, haz una donación aquí o suscríbete aquí

En ocasiones especiales, también cantábamos el himno. La versión que pasaban en los actos escolares –así como en la radio y las celebraciones oficiales– era interpretada por la banda del Ejército y sonaba a eso: una marcha militar, como la de San Lorenzo y la de Malvinas, dedo en la llaga aún abierta por aquella guerra absurda, la última locura de un general alcohólico que creyó que así se quedaría para siempre. Además de mandar a un montón de adolescentes a morir en nombre de un patriotismo de mentira, la dictadura también había hecho un mundial para esconder sus crímenes tras los colores de la camiseta de la Selección. Justo el mismo día en que nací, el genocida Jorge Rafael Videla inauguraba el campeonato de la FIFA con un discurso en el estadio Monumental, a metros de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde sus bestias torturaban y mataban.

Si ya en aquel patio frío del colegio de mi infancia, algunos años después, no nos entusiasmaban demasiado la melodía y la entonación de unas canciones patrias arruinadas por la rigidez estética de los milicos, cuando comenzamos a crecer –y, como al Lucas de Cortázar, nos llegó el tiempo de la desacralización y no nos quedaron más que pedacitos de escarapela “y Febo asoma”–, toda esa simbología se nos hizo aún más lejana. El grito sagrado (“¡libertad!, ¡libertad!, ¡libertad!”) sonaba demasiado cínico al ritmo de los redoblantes de un regimiento y la parte que dice que “juremos con gloria morir” nos recordaba quiénes habían muerto –y quiénes los habían matado. Esa patria sobreactuada, nacionalista de cartón, chupacirios y autoritaria era la de ellos.

Hasta que un día, en unos años noventa que también nos traerían neoliberalismo e indulto, llegó Charly García con su versión roquera del himno, que incluyó en un disco al que le puso, para colmos, Filosofía barata y zapatos de goma. Para muchos fue como cantarlo por primera vez, y para los que siempre se habían creído dueños de una argentinidad occidental y cristiana, que llegó a mandar a la policía a la calle con tijeras para cortarles el pelo a esos hippies con guitarra, era una blasfemia. Fueron a la justicia para prohibirlo, querían meterlo preso a Charly por “ultraje contra símbolos patrios”.

En Argentina, en plena pandemia, las manifestaciones contra el gobierno de Alberto Fernández recuperaron esa vieja costumbre de apropiarse hasta de la bandera

Pasaron muchos años desde entonces y el himno del prócer del rock nacional llegó a sonar en actos oficiales de nuevos tiempos, pero algunos aún no se acostumbran a que el país y sus símbolos no sean exclusivamente suyos. Es como si todavía les resultara ultrajante pensarlo. En los últimos meses, en plena pandemia, las manifestaciones convocadas por las corrientes más radicalizadas de la oposición de derecha contra el gobierno de Alberto Fernández –que, a fines del año pasado, ganó las elecciones en primera vuelta con el 48% de los votos– recuperaron esa vieja costumbre de apropiarse hasta de la bandera, a la que ya habían recurrido durante la campaña.

Los “banderazos” opositores expresan todavía una reivindicación patrimonial: el país son ellos. La democracia solo es legítima si ganan sus candidatos y, cuando no, la bandera simboliza la resistencia contra una mayoría usurpadora, a la que hay que echar en defensa de “la República” (que en Argentina no es lo contrario a la monarquía, sino una abstracción de cristal que se rompe si gobierna el peronismo).

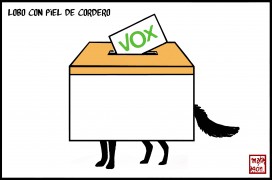

Al agarrarse a un símbolo que debería ser común, sin lado en las disputas partidarias, esta forma radical de combatir a un gobierno –al que sus discursos no tratan como adversario político, sino como enemigo de la Nación– produce no solo una apropiación, sino también un vaciamiento. Esconde las banderas propias de quienes fingen no estar ahí y, así, vacía el debate político de contenido y de ideas. No son la oposición, sino “la gente”. No llevan los símbolos de sus partidos, sino la celeste y blanca. Y así, no necesitan decir qué defienden, por qué marchan, qué proponen, quiénes son. Bajo la bandera nacional, reúnen a toda clase de enojados por lo que sea sin hacerse cargo de ninguno. No se hacen cargo de las consignas contra la ciencia, los discursos de odio, el terraplanismo y los delirios conspiranoicos que se escuchan cada vez que un canal de televisión le pone un micrófono a algún manifestante. No se hacen cargo de sus identidades políticas ni de la gente a la que convocan sin que quede claro a qué, y entonces son todos y no son nadie. Disuelven su parcialidad en los colores patrios y descalifican al mismo tiempo a quienes no están con ellos, que parecen ser menos argentinos.

Cuando Sánchez se reunió con Ayuso, el desastre sanitario que ella precisaba tapar era tan inmenso que decoró la sala con más banderas que en un acto de Corea del Norte

Pero no es un invento criollo, como el dulce de leche, la birome y la picana eléctrica. Haber vivido en diferentes países a veces resulta un déjà vu inagotable, que acaba con la ilusión de la originalidad de algunos procesos políticos y, al mismo tiempo, pone en evidencia una cierta gramática que ayuda a entenderlos.

Años atrás, cuando comenzaron las marchas a favor del impeachment de Dilma Rousseff en Brasil, la bandera nacional de ese país también fue apropiada por la oposición de derecha como estandarte privado, como si solamente a ellos les perteneciera. El antipetismo se identificaba en público con los colores nacionales y salía a la calle con la camiseta de la Selección y un montón de odios, conspiranoias y delirios de los que los dirigentes no se hacían cargo, porque allá tampoco eran manifestaciones de la oposición, sino de “la gente”. En sus marchas verde-amarelas, los golpistas cantaban el himno y reivindicaban –como lo hace hoy el presidente fascista– una dicotomía entre los colores de la Patria amada y el “sucio trapo rojo” de un comunismo imaginario y fantasmagórico, rescatado del túnel del tiempo junto a viejas consignas de la Guerra Fría.

“¡Nuestra bandera jamás será roja!”, gritó Jair Messias Bolsonaro para cerrar su primer discurso oficial ante la multitud reunida en Brasilia para su asunción. Y, cuando parecía que había terminado, agregó: “Solo será roja si precisamos derramar nuestra sangre para mantenerla verde y amarilla”. En una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio Brasil-Estados Unidos, en Texas, al inicio de su campaña, el entonces candidato les había hecho la venia a las barras y las estrellas (no es una forma de decir: hizo la venia literalmente ante la bandera norteamericana, como un marine), pero al volver a casa continuó recurriendo al patrioterismo y acusando a sus adversarios de ser menos brasileños que él, que ponía a Brasil por encima de todo.

Pero ese discurso tampoco comenzó con Bolsonaro, que apenas se aprovechó de él. Durante el período de polarización que desencadenó el proceso golpista contra Dilma y la posterior prisión política de Lula, la vieja derecha se adueñó de la bandera a tal punto que colgarla de la ventana, llevarla en el avatar de Twitter o hasta vestir sus colores pasó a ser visto –y aún lo es– como expresión de una inequívoca pertenencia ideológica.

Nada de esto sorprenderá a los lectores españoles. Es la misma película que ven todos los días desde hace rato (¿no es cierto?), aunque aquí tenga connotaciones propias, históricas y territoriales. Poner la bandera española en el avatar o colgarla de la ventana se ha transformado en una forma de declararse de derechas –en los casos más severos de extremo fascismo, en la franja amarilla se posa un pajarraco negro, también salido del túnel del tiempo– y parece que quienes no lo son no tuviesen derecho a identificarse con esos colores. Y lo dicen claro: no son verdaderos españoles, no quieren a su país, quieren destruirlo. Las marchas de la oposición al gobierno de coalición, igual que sucede en Argentina y antes sucedió en Brasil, también son “banderazos” y parece haber una obsesión por mostrar quién tiene la bandera más grande. Semanas atrás, cuando Pedro Sánchez se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el desastre sanitario que ella precisaba tapar era tan inmenso que decoró la sala con más banderas que en un acto oficial de Corea del Norte.

Ni hablar de Cataluña, donde hay dos derechas enfrentadas y ambas esconden con banderas todos los problemas reales de los que prefieren no hablar. Es como si la política hubiese dejado de tener que ver con ideas y programas y ahora fuera un partido de fútbol, con dos hinchadas cantándole a la camiseta. Mientras, comemos banderas, pagamos el alquiler con banderas, financiamos la universidad con banderas, reemplazamos a médicos y enfermeros por banderas y todo lo demás no importa.

A veces pienso que nos tratan como si todavía fuéramos un grupo de niños formados en filas en el patio helado de una escuela, cantando de memoria una canción patriótica que no sabemos qué significa. Y en nombre de unos colores patrios, un himno y muchas mentiras, nos quieren llevar de las narices sin decirnos adónde.

No sé a ustedes, pero a mí ya me tienen harto.

La pandemia ha golpeado duro a CTXT. Si puedes, haz una donación aquí o suscríbete aquí

En la escuela de mi infancia, en aquellos años de democracia recién nacida, aún salpicada de sangre en la escarapela, las maestras nos hacían formar fila en el patio, todos derechitos, quietitos, solemnes, soportando sin chistar el frío de marzo para entonar la canción a la bandera. La letra la describía como un...

Autor >

Bruno Bimbi

Periodista, narrador y doctor en Estudios del Lenguaje (PUC-Rio). Vivió durante diez años en Brasil, donde fue corresponsal para la televisión argentina. Ha escrito los libros ‘Matrimonio igualitario’ y ‘El fin del armario’.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí