Sinti y gitanos siendo deportados en la ciudad de Asperg, Alemania. 1940.

German Federal ArchivesEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

El feminismo es un movimiento social que lucha y exige la igualdad real entre hombres y mujeres.

La violencia que ejerce el sistema patriarcal contra las mujeres es una realidad en todos los rincones del mundo. El feminismo es la lucha que hemos emprendido las mujeres desde la cual empiezan a ser visibles realidades que no se tenían en cuenta. Por ejemplo, desde el feminismo se comienza a hablar de diversidad y de interseccionalidad.

Luchar contra el antigitanismo patriarcal no es algo novedoso para las gitanas: la lucha feminista gitana nace de la episteme gitana y de las gitanas para combatir las desigualdades de derechos que padecemos y las opresiones que ejercen contra nosotras, principalmente, los hombres payos.

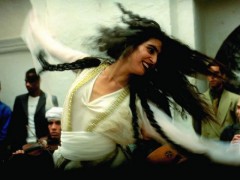

Nuestro feminismo surge de nuestras madres y abuelas; de esas mujeres que nos anteceden y que nos han criado; aquellas a quienes hemos visto dar un golpe en la mesa y decir basta; esas mujeres gitanas que luchan cada día por dar de comer a toda la familia; aquellas otras que han sido capaces de romper barreras y salir a comerse el mundo en las diversas esferas del arte y el espectáculo; y, por supuesto, las que han dedicado su vida a formarse y a construir el pensamiento feminista gitano.

Aunque nuestra lucha principal es contra el antigitanismo dictaminado por esos hombres payos que sostienen un sistema que no solo es patriarcal sino también antigitano, racista y opresor, el feminismo gitano es un movimiento social que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

Esos hombres payos –cualquiera que sea el puesto que ocupen en la escala de poder– que rigen el mundo –en todos sus niveles y esferas–, desde esa identidad preponderante no tienen en cuenta las demás circunstancias culturales, étnicas, religiosas o de disidencia sexual que nos atraviesan al resto de las mortales.

El patriarcado, desde tiempos inmemoriales, ha creado el sistema a su imagen y semejanza y se ha preocupado mucho de hacer normas sociales, e incluso leyes, para que las mujeres sigamos rendidas, esclavizadas, subyugadas y sojuzgadas a sus pies. Pero también se ha ocupado de hacer leyes contra el Pueblo Gitano.

Las más de doscientas treinta leyes antigitanas que se han llevado a cabo en España siempre tuvieron un sesgo de género, un específico tratamiento de las gitanas. Sirvan estos ejemplos de ilustración del específico trato dado a las gitanas españolas por las leyes en los diversos territorios que han ido conformando este país:

1553, Libre IX De las Constitutions de Cathalunya. Tít. XVIII: De bomians[1], vagabundos, y validos mendicantes. Constitutió III, Cap. XXV: «[…] Y los demés, y menor edat ab las donas sien desterrats[2]».

Las más de doscientas treinta leyes antigitanas que se han llevado a cabo en España siempre tuvieron un sesgo de género, un específico tratamiento de las gitanas

1560, pragmática firmada en Toledo por Felipe II «Para que los gitanos no anden por estos reinos»: «Se entienda y ejecute la pena de los azotes y destierro del reino en las mujeres gitanas que anduvieren en hábito y traje de gitanas[3]».

1592, Bando de la Sala de Alcaldes de Madrid: «Las mujeres que se llaman gitanas no traigan hábito de tales ni se vistan como gitanas[4]».

1604, Juntas Generales de Guipúzcoa: «Las Juntas generales celebradas en la villa de Tolosa por el mes de Mayo de 1604 […] Ofrecieron además el premio de doscientos reales a cualquiera que cogiese a un gitano varón, y cincuenta por cada mujer ó moza; declarando que si oponían resistencia a su arresto, se las podía matar lícitamente, y que la provincia saldría a la defensa del matador[5]».

1604, Cortes de Valencia (Cap. CCXXI)[6]: «Que los furs del desterro del bobians[7] sien guardats, no obstant pretenguen que són vehins en lo presente regne. Y que no puguen anar junts més de dos y sens mullers y altres dones[8]».

1624, Constituciones sinodales del obispado de Jaén[9]: «Ni a las gitanas se les consienta dar para la buenaventura, y si lo hicieren después de segunda amonestación, sean castigadas con vergüenza pública[10]».

1633, pragmática[11]: «La pena de galeras se conmute en destierro del reino a las mujeres[12]».

1707, Real Orden: «Mandó su Majestad al Consejo persiguiese a las gitanas residentes en la Corte».

1717, Real Pragmática: «[…] por el mismo hecho, si fuere mujer en la de cien azotes y destierro de estos reinos…».

A todo eso hay que añadir los castigos diferenciados previstos para nuestras hijas e hijos, lo que tiene que ver también con la interseccionalidad de opresiones adultocráticas –que infravaloran las opiniones, necesidades y posturas de las criaturas– y antigitanas.

En este capítulo vamos a destacar dos actos históricos de resistencia colectiva liderados por mujeres gitanas, así como las luchas de una pionera en la reivindicación de los derechos civiles del Pueblo Gitano.

Las gitanas de la Gran Redada de 1749

Las leyes antigitanas, como hemos visto en el apartado anterior, dieron un tratamiento diferenciado con base en el género.

Recordemos que la Gran Redada fue un intento de exterminio –genocidio, diríamos en términos actuales– llevado a cabo en todo el territorio español al unísono la noche del 29 al 30 de julio de 1749, que tuvo como consecuencia el encarcelamiento de entre nueve y doce mil personas gitanas de todas las edades. Se desconoce el número de víctimas mortales de tan fatídico episodio.

Con la Gran Redada, el poder (la Iglesia católica, el Consejo de Castilla y la Corona) pretendía la extinción, el exterminio de «tan perniciosa raza», y para ello qué mejor que separar a los hombres de las mujeres. Y así lo hicieron: nuestros antepasados adultos, junto con los niños mayores de siete años, fueron enviados a los arsenales de Marina para ser esclavizados en la construcción de los barcos que después servirían para el mantenimiento del Imperio español, mientras que nuestras antepasadas adultas, junto con las niñas de todas las edades y los niños menores de siete años –edad del destete, conviene recordarlo– fueron encarceladas en hospitales y casas de misericordia para trabajar de manera forzada en tareas «femeniles» (cuidar enfermos, lavar y coser la ropa), mientras nuestras hijas se destinarían a servir a familias payas de buen orden.

Las mujeres gitanas se rebelaban contra aquella injusticia de forma transgresora e inteligente[13]: se desnudaban, rompiendo sus ropas para herir el pudor de los curas y las monjas encargados de su vigilancia; envenenaban los pozos de agua; se contagiaban unas a otras la sarna para que se propagase al personal de esas cárceles y, así, evitar que los guardianes se atrevieran a acercarse a ellas; se negaban a comulgar u oír misa; se besaban entre ellas para provocar a las monjas y curas…

También protagonizaron fugas y otras rebeliones.

Así, el 18 de enero de 1753, Rosa Cortés, de veintisiete años, natural de Vélez Rubio (Málaga), viuda de Ginés Fernández, gitano probablemente fallecido en el transcurso y como consecuencia de la Gran Redada, lideró un intento de fuga de las prisioneras de la Casa de Misericordia en Zaragoza, donde llevaron apresadas a la práctica totalidad de las mujeres gitanas residentes en la península[14].

Ayudándose de dos clavos que había arrancado de unos maderos, Rosa Cortés, con la ayuda de Josefa Gorreta, Lucía Navarro y María de Malla, consiguió perforar la pared. Así lograron fugarse cincuenta y tres mujeres gitanas. Posteriormente capturada, la Tía Rosa se hizo responsable del intento de fuga y no pucabó[15] a sus compañeras. Por ello recibió un castigo que intentó ser ejemplarizante para las demás.

Tanto la Tía Rosa Cortés como el resto de mujeres y hombres que sufrieron aquel intento de exterminio han sido invisibilizadas y borradas de la historia, de nuestra propia memoria colectiva y de la memoria de nuestros vecinos y vecinas payas.

Gracias a nuestras Tías y Tíos, que en Gloria estén, esa lección de supervivencia nos ha permitido seguir siendo y viviendo como gitanas.

La resistencia de todas las mujeres gitanas apresadas en la Casa de Misericordia de Zaragoza en el transcurso de la Gran Redada es un referente que se nos ha borrado de la memoria colectiva cuando debiera ser un ejemplo, una referencia, en el movimiento feminista general, al menos en España.

La rebelión en el Campo de Familias Gitanas de Auschwitz

El martes 16 de mayo de 1944 es recordado y conmemorado por el activismo gitano, especialmente liderado por jóvenes, como el Día de la Resistencia Romaní desde los primeros años de este siglo.

Las autoridades nazis habían decidido liquidar el Zigeunerlager, Campo Gitano, de Auschwitz y acabar con los seis mil hombres y mujeres, niños y niñas, gitanos y gitanas que en esos momentos tenían allí prisioneros. La red de resistencia interna del campo avisó a los gitanos. Entonces, las prisioneras y los prisioneros romaníes se armaron con piedras, con palos y con las herramientas que pudieron. Montaron barricadas y se refugiaron en los barracones a la espera de que las tropas de la SS vinieran a por ellos y ellas.

Sorprendidos por aquella reacción, los SS se vieron obligados a posponer el intento de liquidar el Campo de Familias Gitanas por otros pocos meses. Los días y semanas siguientes sometieron a los gitanos al ayuno. A la mitad, más o menos, los fueron trasladando a otros campos. Finalmente, el 2 de agosto de 1944 acabaron con los entre cuatro mil doscientos y cuatro mil cuatrocientos prisioneros gitanos y gitanas que aún quedaban[16].

--------------------

Notas:

1. Bomian, palabra catalana antigua para referirse a gitano. En diversos lugares de Europa se denominó bohemios a los gitanos porque las primeras familias entraron en Europa occidental a través del Reino de Bohemia (parte de la actual República Checa) y traían salvoconductos emitidos por las autoridades de aquel país.

2. Libro IX de las Constituciones de Cataluña. Tít. XVIII: De bohemios, vagabundos, y validos mendicantes. Constitución III, Cap. XXV: «[…] y los demás, y menor edad junto con las mujeres sean desterrados». Traducción de los autores.

3. Novísima recopilación de las leyes de España.

4. Antonio Gómez Alfaro: Legislación histórica española dedicada a los gitanos. Consejería de Igualdad y Bienestar Social, Sevilla, 2009.

5. Pablo de Gorosábel: Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa. E. López, Tolosa, 1901.

6. «Fvrs, capitols, provisions, e actes de cort, fets y atorgats per la S.C.R.M. del Rey Don Phelip nostre senyor ara gloriosament regnant en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia, en la vila de Monço, en lo any MDLXXXV» (Fueros, capítulos, provisiones y actos hechos y otorgados por la Sacra Católica Real Majestad (S.C.R.M.) del Rey Don Felipe nuestro señor, ahora gloriosamente reinante en las Cortes generales por aquel celebradas a los naturales de la ciudad y reino de Valencia, en la Villa de Monzón, en el año 1585). Traducción de los autores.

7. Bobian, forma alternativa de bomian.

8. Que los fueros del destierro de los bobianos (bohemios/gitanos) sean respetados, aunque manifiesten que son vecinos de este reino. Y que no puedan ir juntos más de dos y sin esposas ni otras mujeres. Traducción de los autores.

9. Baltasar de Moscoso y Sandoval: Constitvciones synodales del obispado de Iaen. Pedro de la Cuesta, Baeza, 1626.

10. Libro V. De iuditijs. Título Tercero: De sortilegiis, et maleficijs. Capítulo II.

11. Las pragmáticas eran las leyes de más alto rango.

12. Novísima recopilación de las leyes de España. Aquí aparecen también la Real orden de 1707 y la Real Pragmática de 1717

13. Manuel Martínez Martínez: «Clamor y rebeldía. Las mujeres gitanas durante el proyecto de exterminio de 1749». Historia y Política, 40, 25-51, 2018.

14. José Luis Gómez Urdáñez: «La Real Casa de Misericordia de Zaragoza, cárcel de gitanas (1752-1763)». En María de los Ángeles Sobaler Seco y Máximo García Fernández. (coords.): Estudios en homenaje el profesor Teófanes Egido, vol. I. Junta de Castilla y León, Valladolid, 2004.

15. Denunció, en caló.

16. Helena Kubica y Piotr Setkiewicz: «The Last Stage of the Functioning of Zigeunerlager in Birkenau camp». Memoria, 10, 6-15, 2018.

El feminismo es un movimiento social que lucha y exige la igualdad real entre hombres y mujeres.

La violencia que ejerce el sistema patriarcal contra las mujeres es una realidad en todos los rincones del mundo. El feminismo es la lucha que hemos emprendido las mujeres desde la cual empiezan a ser visibles...

Autor >

Silvia Agüero / Nicolás Jiménez

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí