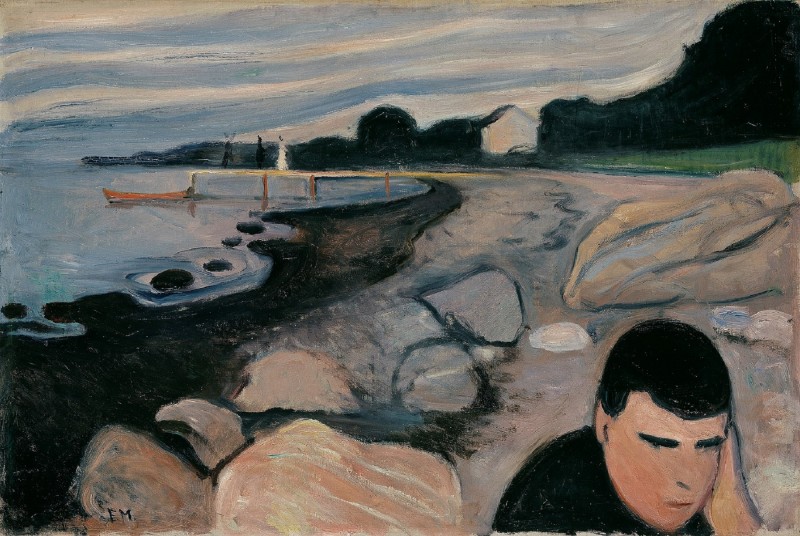

Melancolía. Edvard Munch (1892).

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Desde que sufrí una rotura en otoño de 2005 he dedicado muchas horas a intentar descifrar qué es lo que ocurrió. He tenido que replantearme mi lugar en el mundo, lo que me reveló una profunda sensación de soledad que me había acompañado en silencio hasta entonces. Me viene a la cabeza un verso de uno de mis poemas favoritos, de John Donne:

“Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad”.

Al final del poema, Donne nos previene de preguntarnos por quién doblan las campanas pues en realidad lo hacen por todos nosotros. Si ninguna persona es una isla, me pregunto qué nos lleva a convertirnos en ellas. A callar lo que nos pasa, fingiendo que no pasa. A preguntar por quién doblan las campanas. A no escuchar: los silencios de uno mismo y los de los otros. A no atender a esos otros. Mudez que se convierte en malestar. Y malestar que se transforma en espada.

¿Y cómo iba a hablar de mí si apenas recuerdo nada? Cuatro o cinco imágenes que han permanecido registradas en mi memoria por su naturaleza traumática. Y lo demás: una nebulosa difuminada. Seis años de un vacío abrumador e inquietante que he ido ocupando con lo que las personas más cercanas me descubrían. Poco a poco dejé de discernir entre lo que era un retrato propio y lo que me habían asignado mi familia, amigos, pareja. Una psicóloga se esforzó durante un tiempo en que pudiera dar una salida o, quizá mejor, una entrada a esa gran grieta que se había formado en mi recuerdo: una suerte de escotoma mental (ciñéndome a la concepción de Oliver Sacks). No obtuvimos grandes resultados. Por otro lado, ¿me servía la memoria de mi gente para apaciguar la zozobra que me acompañaba? Los recuerdos que me relataban eran anécdotas reeditadas con tal de sacar algo bueno de todo lo malo que nos pasó. Habíamos desechado el resto con resolución.

¿Me servía la memoria de mi gente para apaciguar la zozobra que me acompañaba?

Vivo en el piso de arriba de mi madre. Nos vemos casi siempre para la cena. Estamos un rato comentando el día o viendo juntos algún programa y después yo subo a mi casa. Una de esas noches, después de haberle dado vueltas, le pregunté: “¿Qué te parece si te hiciera una entrevista y revisamos la época en la que tuve la crisis?” Me contestó con vaguedades: “¿Para qué ahora? Quizá más adelante, cuando estemos en el pueblo, más tranquilos, ¿no?” Para eso faltaban casi seis meses. No fue hasta más tarde, ya en Galicia, en plena conversación, que no interpreté el significado de esa indecisión. Para ella era muy doloroso desempolvar la memoria de aquellos años. Afrontar sus actos, los posibles errores. Cada una de sus aportaciones la abrigaba con tal prudencia y delicadeza, que se me hicieron palpables sus esfuerzos por no hacerme daño ni hacérselo a ella misma. Aunque esto último no se logró en ninguno de los encuentros con ninguno de los entrevistados: “No quería llorar. Es que me ha quedado el miedo en el cuerpo de si te vuelve a pasar. Es solo eso, que te quedan secuelas”.

Había tenido ya varias entrevistas. Algunas muy duras. Y en todas notaba los beneficios que íbamos obteniendo la dos partes: la posibilidad de que ese otro y yo pudiéramos enunciar aquello que normalmente se sortea, se arrincona o simplemente se sepulta, pero fue con mi madre cuando me resultó notorio que descubrir mi pasado velado no era el principal objetivo que buscaba. La herida había quedado abierta y los encuentros nos procuraban la cicatriz. “Ahora lo que estás haciendo tú es tratar de explorar esas respuestas que ellos no supieron buscar en ese momento”, me diría mi amigo Martín tiempo después. Y ese ellos lo representaban unos profesionales con prácticas poco éticas pero por los que, en cambio, incluso llegué a sentir una especie de ciego síndrome de Estocolmo.

Cuatro años antes me habían cambiado de psiquiatra por enésima vez. No me lo había tomado nada bien. Por aquel entonces me visitaba en el Clínic con Marcial Capó. Un joven indolente pero con la suficiente cordialidad como para no desear probar con un posible peor. Me explicó que tenía que derivarme al CSMA (Centro de Salud Mental de Adultos) que me pertenecía por padrón: “Ya no nos permiten llevar pacientes que no estén censados en la zona”. Tengo asignado el Centro de Salud Camp de l’Arpa, me adjudicarían un profesional del CSMA correspondiente. No siempre es fácil dialogar con tu psiquiatra. Se genera cierta desconfianza cuando uno entiende que según lo que le cuentes te pueden sancionar con más medicación. Es un problema común que he advertido en muchos compañeros, no mencionan sus malestares o angustias. A veces incluso da igual que el médico sea confiable. Levantan un muro impracticable, sea quien sea quien tengan delante, a causa de las malas experiencias pasadas. A pesar de que yo abogué siempre por el diálogo, no en pocas ocasiones me he sentido en desventaja, con la sensación de estar hablando más con un centinela que no con alguien que se preocupe por mi bienestar.

Así que el primer día llegué repleto de suspicacias ante mi nueva y jovencísima psiquiatra, la doctora Milena Ávila. El primer cambio que detecté es que se preocupaba por mi vida social. No podía atenderme como necesitaba por falta de tiempo, pero escuchaba mis malestares sin referirse a la medicación como único modo de atajarlos. Le pregunté si era posible reducir la dosis del antipsicótico. Solicitó una analítica para ver mis niveles de clozapina en sangre y dijo que con los valores actuales no se arriesgaba a bajar. Me frustré. Aunque identificaba una mayor atención y afinidad. Había salido ganando con el cambio. Dos años después, volvían a sustituir a mi médica referente. Todavía me enfadé más. En esta ocasión me asignaban uno que había conocido en mi estancia en el Hospital de Día unos años antes, Miguel Estero. Mi recuerdo de él no era especialmente bueno. Lo tenía por altivo. Ese prejuicio saltó por los aires ya en los primeros compases. Se molestó en explicarme cómo actuaban en mi cuerpo cada uno de los fármacos que tomaba, qué efectos secundarios me provocaban. Sabiendo esto, me ofreció pensar cómo quería distribuir yo mismo la pauta. Valoré de qué manera hacerlo y, al razonarle mi elección, me sugirió una pequeña modificación para asegurar un descanso adecuado. Después de este cambio, me alentó a que rebajáramos algo la dosis. Y así lo estuvimos haciendo durante un par de años. Me avisaba de que quizá en algún momento podíamos probar a interrumpir el tratamiento. Yo no las tenía todas conmigo. La medicación había pasado a convertirse en talismán, sin ella guardaba la impresión de no estar protegido. Me lo habían repetido una y otra vez desde hacía más de diez años.

Finjo que formo parte de la sociedad igual que los demás, pero no lo siento así. Desde que me diagnosticaron me he sentido apartado de ella

En poco tiempo, había pasado de un psiquiatra con más bien pocas ganas de trabajar y de ser importunado, a uno que usaba referentes literarios para equiparar emociones, que me ofrecía el poder de administrar la pauta y que buscaba que tuviera una vida lo más digna posible, asumiendo la tarea (y riesgo) de atender las situaciones adversas potenciales. En mis fantasías, vivir sin medicación psiquiátrica, además de desterrar los molestos efectos secundarios que empecé a padecer desde el mismo día que tomé la primera pastilla, me proporcionaría la posibilidad de reemprender una vida sin disfraz. Finjo que formo parte de la sociedad igual que los demás, pero no lo siento así. Desde que me diagnosticaron me he sentido apartado de ella. He tenido que trabajarme mucho para desprenderme de la vergüenza. Pasé de corregir libros, dar clases de interpretación actoral y estar bien considerado en mis trabajos a ser bipolar, con vida de bipolar, con pensión de bipolar. Algunos te juzgan con desconfianza, te ven holgazán. Otros no pueden evitar una mirada más paternalista. Y una gran mayoría disimula su recelo.

La reducción de la medicación era solo una consecuencia más de una trayectoria en la que mi propósito no es otro que dejar de sentirme pequeño. Hace unos años entré en Nikosia, una asociación que trabaja por los derechos y la dignidad de las personas que han pasado por un sufrimiento psíquico o por el peso de llevar a las espaldas un diagnóstico psiquiátrico. Había seguido algunos circuitos relacionados con la salud mental, pero me acababa sintiendo un enfermo en ellos. Allí me sorprendió y redescubrí una ya remota mirada que había olvidado, la mirada hacia un Marcos no enfermo. ¿Y por qué nadie había reparado en mí de esa forma en los últimos tiempos? ¿Qué veían las personas que me habían tenido a su cuidado, los llamados especialistas? ¿Quizá me pensaban como enfermo y por eso yo me juzgaba del mismo modo? ¿Quién era yo ahora y quién había sido antes? ¿Por qué yo me había quedado a aquel lado de la mesa? Al principio del brote buscaba urgentemente volver a mi situación anterior. Huía de hacer cualquier reflexión sobre lo que me había pasado. El porqué había alcanzado esa situación límite no era significativo. Quería recuperar lo que intuía que estaba perdiendo: mi vida. Era fácil no aceptar la invitación al lugar que me ofrecían. O al no lugar, si queremos definirlo con rigor. Por otro lado, mi insistencia en volver a la misma vida de antes sin una reflexión de por medio provocaba una constante colisión con los mismos e insistentes escollos. Insistía en repetir el mismo proceder que me había provocado esa circunstancia.

Pienso en la cantidad de malestares que crecen en uno, con miedo a compartirlos, y así mismo van forjando muros difíciles de salvar

Así que, si bien mi intención inicial era aliviar mi desazón mediante la recuperación de la memoria perdida, pronto entendí que el libro se había convertido –quién sabe si siempre fue ese mi verdadero propósito– en un pretexto para darme la oportunidad de revelar la palabra callada. Y esa misma palabra compartida al cobrar voz se tornaba cura. Decía Pizarnik: “El silencio es la piel, el silencio cubre y cobija la enfermedad”. Encerrado en el silencio que uno mismo construye no te puedes ver. Pienso en la cantidad de malestares que crecen en uno, con miedo a compartirlos, y así mismo van forjando muros difíciles de salvar. Muros que aíslan de tal forma que convierten el malestar en soledad, en miedo, en culpa.

Silencio

yo me uno al silencio

yo me he unido al silencio y me dejo hacer

y me dejo beber me dejo decir

Pizarnik

Mi madre, que quizá había evitado el encuentro por sortear esas culpas, acababa reconociendo su aún hoy preocupación: “Cuando una cosa te lo hace pasar muy mal, se te queda. Si a lo mejor veo, por ejemplo, que haces muchas compras seguidas y que te pones muy animado, siempre tengo la tendencia a pensar: ‘A ver si le va a pasar, a ver si le va a pasar de nuevo’. El miedo queda, eso no se puede evitar”. Puede ser que no lo podamos evitar, pero sí podemos aprender a convivir mejor con él. Son los miedos los que nos llevan a esa sobreprotección asfixiante. En muchos casos no damos aire a la duda. Queremos resolver. Y es difícil resolver lo complejo. Una pastilla no puede hacerlo. Puede ayudar en un momento determinado, pero no soluciona. Negar ese miedo, esconderlo de por vida tras la medicación, ofrecer explicaciones simplistas sobre química alterada, todo ello lo único que hace es contribuir a que ese miedo sea cada vez mayor y crónico. Y detrás de un problema de salud mental se esconde sobre todo miedo. Mucho miedo.

Una de las entrevistas más difíciles para mí fue la de Elena, una amiga muy querida que estuve a punto de perder por el estado metamorfósico en el que me vi sumido en el brote. No sabía que ella conservaba tanto resentimiento y me alegré de que me lo pudiera expresar, a pesar de lo arduo que se me hizo recibir su testimonio. Después de transcribir sus palabras me planteé si quería realmente que saliera a la luz esa faceta oscura mía que ella tan bien relataba. Ya me lo había planteado con algunos pasajes de mi exmujer, Thanh-vân, y Elena me confirmaba que en las crisis psicóticas pueden aflorar aspectos clandestinos de uno que habitan silenciosos en un estado de mayor moderación. El recelo de escribir sobre una persona que en no pocas ocasiones me caía mal se despejó con la evocación de un poema de Pessoa.

¡Ojalá pudiese oír la voz humana de alguien que confesara no un pecado, sino una infamia;

que contara, no una violencia, sino una cobardía! (…)

¿Quién hay en este ancho mundo que me confiese que ha sido vil alguna vez?

Cuando me sobrevenía desasosiego, tristeza y recato al reconocerme como un verdadero imbécil, me preguntaba:

“¿Yo he sido así? ¿Yo soy ese de quien hablan?” La respuesta inequívoca que siempre hallo es afirmativa

“¿Yo he sido así? ¿Yo soy ese de quien hablan?” La respuesta inequívoca que siempre hallo es afirmativa. Estoy acostumbrado a escuchar a otras muchas personas con diagnóstico que identifican dos individuos diametralmente opuestos: por un lado, sitúan al que les acompaña en el día a día cotidiano; por el otro, el que está en crisis, en una euforia o en un delirio. Los diferencian de tal manera que parece que uno no tenga que ver con el otro. Al decir que a mí me cuesta asimilar a ese personaje es precisamente porque procuro huir de fabricar un divorcio. Soy yo siempre. YO en unas circunstancias determinadas, bajo unos condicionantes, y quizá, como en algún momento algunos relatan, “he perdido el contacto con la realidad”, pero continúo siendo yo. Es la única forma que he encontrado de entenderme, de poner responsabilidad en mis actos y de desentrañar las motivaciones con las que rastrear y recuperar mi mejor versión.

------------

Marcos Obregón es presidente de Radio Nikosia y autor de Contra el diagnóstico. Desmontando la enfermedad mental.

Desde que sufrí una rotura en otoño de 2005 he dedicado muchas horas a intentar descifrar qué es lo que ocurrió. He tenido que replantearme mi lugar en el mundo, lo que me reveló una profunda sensación de soledad que me había acompañado en silencio hasta entonces. Me viene a la cabeza un verso de uno de mis...

Autor >

Marcos Obregón

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí