Ya que estoy de pie

Salvar al presidente

Cuatro apuntes acerca de ‘Un tal González’, de Sergio del Molino

Ignacio Echevarría 8/11/2022

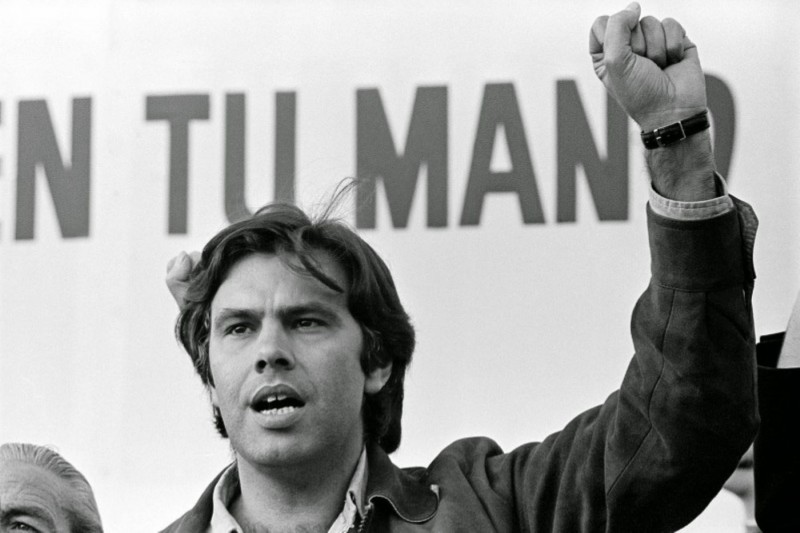

Felipe González durante un mitin en Madrid, en 1977.

D.P.En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

1. Ya desde la primera frase de Un tal González se ocupa Sergio del Molino de dejar claro al lector que lo que se dispone a leer es una novela. Más concretamente, una novela sobre “una parte de la historia de España […] a través de quien fue el presidente que asentó la democracia y propició el cambio histórico más profundo y espectacular del país”.

Dado que a continuación asegura que, para escribirla, ha “vaciado la abundante bibliografía sobre la época y el personaje”, ha consultado “hemerotecas y archivos”, ha “viajado a los escenarios históricos, en Francia y en España”, y ha “conversado con decenas de testigos y protagonistas de aquellos años, incluido el propio Felipe González”, es evidente que al presentar su libro como “novela” no está reclamando para el mismo el estatuto de la ficción. Lejos de eso, Un tal González se suma a la cada día más caudalosa corriente de novelas documentales o de “no-ficción” que se jactan de emplear materiales históricos, “reales”, sustentándose a menudo en ingentes trabajos de investigación. ¿Por qué ampararlas entonces bajo el rótulo “novelas”? Porque, al hacerlo, el resultado se sustrae a la jurisdicción de la verdad, es decir, se sustrae del compromiso de someterse a la estricta verificabilidad de los hechos tratados, cuya organización y sentido quedan sometidos a los designios del autor/narrador.

Al presentarse como “novelista”, este autor/narrador se siente libre de manipular los hechos a su antojo. Ello no implica que incurra deliberadamente en falsedades, mucho menos flagrantes, dado que, para que su relato obtenga alguna credibilidad, debe por lo menos atenerse a cierto decoro histórico. Lo que sí implica es que, en el caso de distorsionar –acaso involuntariamente– los hechos, o de obviar –sin duda voluntariamente– ciertas evidencias (cosas ambas que ocurren con enojosa frecuencia en Un tal González), el autor/narrador queda exento de responsabilidad. ¿Acaso no ha advertido de que se trata de una novela?

Se sustrae del compromiso de someterse a la verificabilidad de los hechos tratados, cuya organización y sentido quedan sometidos a los designios del autor

“Para contar la novela que quería contar he recurrido a la elipsis y he escardado la cronología como mejor me ha parecido, con propósitos narrativos, no historiográficos”, advierte honestamente Sergio del Molino al frente de su libro. Otra cosa es que el lector, en su obcecación, no acepte el pacto que el autor le propone de manera unilateral y, resistiéndose a consumirlo como una novela, lea el libro como crónica, o como ensayo. Allá él, dirá el autor, tranquilo e impune bajo su impermeable ético y genérico.

Sergio del Molino concluye su advertencia preliminar con estas sibilinas palabras: “No abundaré en el insulto al lector explicando por qué he escrito este libro y para quién, pues queda clarísimo desde el principio”.

¿Por qué dice “no abundaré en el insulto”? ¿Es que estima que lo dicho hasta el momento acerca de la condición “novelística” de su libro resulta insultante para el lector? Y en ese caso, ¿qué sería lo insultante? ¿El creerse en la necesidad de dar las explicaciones que ha dado? ¿O más bien la presunción de que el lector deba tomárselas en serio?

¿Y por qué el lector debería conocer las razones por las que Sergio del Molino ha escrito este libro? Las que a mí se me ocurren me temo que en poco o nada coincidan con las que él se da a sí mismo. Y no, no estaban clarísimas desde el principio. Yo diría más bien que la única intriga del libro la constituyen, precisamente, esas razones, que sólo se van vislumbrando conforme el lector se adentra en él, tratando de dar con los motivos de tanta obediencia y sumisión, de tanto incienso, de tanta beatería.

Por lo demás, ¿para quién ha escrito Sergio del Molino este libro?

Es verdad que eso sí queda “clarísimo desde el principio”: para los ganadores, para los amos.

2. Dado que Un tal González es una novela, el lector debe poner a cuenta del humor y de la imaginación picante de Sergio del Molino muchas de las cosas que en el libro se dicen y otras tantas que se escenifican a menudo grotescamente. También, supongo, no pocos deslices y contradicciones. Pero la ocurrencia más graciosa de todas tiene lugar en la página 281. Corre el año 1989. Se han convocado elecciones generales –las terceras en que ganaría el PSOE– para el mes de octubre. Felipe González amaga por enésima vez su propósito de no concurrir como candidato. “A Alfonso Guerra le aterraba –cuenta Del Molino– esa manía de Felipe de contarle a todo el mundo que se iba”. Qué manía, en efecto. Así venía ocurriendo ya desde los 70. Pero lo más divertido viene a continuación. Ante la posibilidad de que cumpla con su amenaza, personas del entorno de Felipe, “dentro y fuera del partido”, se preocuparon por su “futuro personal y familiar”. Tras siete años en la Moncloa, “Felipe no tiene un duro, se decían entre ellos. Había que conseguirle una casa y un trabajo. No podían permitir que se quedara a la intemperie”.

¿Se imaginan? ¡El inventor de las “puertas giratorias”, el santo patrón que amparó los interminables escándalos de corrupción que terminaron por socavar su hegemonía, de pronto en la calle, con una mano delante y otra detrás, sólo por su cabezonería con eso de querer irse, al precio que fuera!

Y eso que desde 1975, mucho antes de su llegada al poder, Felipe ya se codeaba con millonarios como su fiel Enrique Sarasola, el amigo de “los Albertos” que, según cuenta Del Molino, “lo salvó de un destino de funcionario enmohecido, lo sacó a pasear y lo llevó de la mano a los reservados de los restaurantes”. Más que eso: lo llevó de viaje a Latinoamérica, donde Felipe hizo amigos “en Colombia, en Venezuela y en Cuba, pero sobre todo en Panamá”. En Panamá intimó con el dictador Torrijos, y en Venezuela aprendería de Carlos Andrés Pérez, con quien también estrechó lazos, la afición a privatizar empresas públicas y a torear con desparpajo fenomenales casos de corrupción, que a Pérez le costarían su destitución y procesamiento por malversación de fondos reservados.

Pero nos dice Del Molino que en 1989 González no tenía un duro, y que había que conseguirle una casa y un trabajo.

Algo haría bien González en los años siguientes para que, cuando finalmente se marchó de la Moncloa, su patrimonio hubiera crecido tanto y actualmente se compute en millones de euros.

La malicia de Del Molino, con todo, no termina ahí. Leamos lo que sigue:

“Él insistía en que era abogado, que ese era su oficio, que la política había sido una pasión demasiado larga y que la abogacía siempre estaba allí, a la espera, pero nadie se imaginaba a Felipe de vuelta a un bufete laboralista de Sevilla que ya no existía […]. Tampoco era verosímil que se sentase a negociar un expediente de regulación de empleo ni mediase en una huelga. ¿Con qué autoridad moral, después de tantos cierres? ¿Le iban a contratar la UGT de Nicolás Redondo o las Comisiones de la huelga del 14 de diciembre? Felipe era abogado en una rama del derecho que ya no podía ejercer. Su vida tenía que ir por otros caminos que nadie había pensado. Lo raro es que esto sólo preocupaba a los amigos”.

Tiene razón Del Molino. Qué raro que eso preocupase sólo a sus amigos. Nos tendría que haber preocupado a todos, visto lo visto. Tanto más si se tiene en cuenta que, como sigue contando Del Molino, “cuando le preguntaban a Felipe que pensaba hacer si no se presentaba, se encogía de hombros y daba otra calada al puro, lo que inducía a sospechar que todo era un ardid”.

Qué tío.

Pero lo raro de verdad es que Del Molino cuente esto en un tono hagiográfico, después de haber justificado como un mal inevitable las consecuencias de las políticas económicas impulsadas por González y de haber retratado como sindicalistas anacrónicos, obligados casi a la fuerza a representar el papel de “duros”, a los líderes de la UGT y de Comisiones.

“Había mucho sentimentalismo en la huelga de 1988”, dice Del Molino. Esa huelga marcó la ruptura de una vieja alianza: la de Felipe González y Nicolás Redondo, fraguada en los 70. Era necesario, al parecer, que González traicionara esa alianza, esa vieja amistad. “Los hijos de la transición debemos la libertad en la que hemos crecido tanto al amor de esos amigos como a sus traiciones”, dice Del Molino. Y a continuación suscribe, sacándola de su contexto, esta idea lanzada en su día por Antonio Gutiérrez, líder entonces de Comisiones Obreras: “En cierto modo, el 14-D también supuso un paso más en la homologación con las democracias europeas”. A lo que apostilla Del Molino: “Solchaga no se había equivocado de frontera. Fue Nicolás Redondo quien se dio cuenta de que la suya no estaba en el partido ni en el gobierno, por muy insoportable que fuera el dolor que esta revelación le causaba. No serían los últimos corazones rotos a beneficio del país”.

Qué tío.

Del manejo torticero que hace Sergio del Molino de algunas de sus fuentes ofrece un ejemplo ilustrativo el trato que en el libro da a la figura de Ferlosio

3. Del manejo torticero que hace Sergio del Molino de algunas de sus fuentes ofrece un ejemplo ilustrativo, aunque tangencial, el trato que en el libro da a la figura de Rafael Sánchez Ferlosio, uno de los intelectuales que más temprana y severamente denunció los rumbos que González imponía a su gobierno. Y que lo hizo de forma tanto más estentórea en cuanto sus artículos se publicaban en la tribuna de El País, un periódico que por entonces era declaradamente progubernamental, si bien todavía toleraba en sus páginas las voces discrepantes.

Corre ahora el año 1987. Sergio del Molino opta por dedicar un capítulo de su libro a la afición de Felipe González por los bonsáis. En el marco de las sonrojantes consideraciones que hace en torno al arte de cultivarlos, relacionándolo con el arte de gobernar, Del Molino recuerda un enigmático artículo de Ferlosio publicado en El País en 1988. Parece imposible leer ese artículo –titulado “El monasterio de Hidaka y el arte del bonsái”– sin reparar en su intención burlesca. Pero Del Molino no parece del todo convencido de eso. Más bien se barrunta que Ferlosio “aprovechó este asunto [el de los bonsáis de marras] para marcar distancias con un gobierno del que algunos escritores de derechas [¿quiénes? ¿los hay tan imbéciles? ¿tanto?] lo consideraban muy amigo”.

En un esforzado ejercicio de ecuanimidad, Del Molino acepta que, para algunos, el artículo de Ferlosio “era una sátira del filisteísmo cultural en que el presidente, podrido de soberbia y poder absoluto, se había encastillado”. Pero también da oídos a los lunáticos que entendieron que “el disparo iba contra los críticos” de González, los que se ensañaban con su afición al lujo. “El artículo de Ferlosio –escribe Del Molino– sería, según esta versión, una parodia de todas esas columnas escandalizadas y un guiño al amigo presidente, diciéndole que no había de qué preocuparse”.

¿Se imaginan?

Pero Del Molino no quiere pasar por tonto y recoge velas, matizando las dos alternativas. “Para mí –dice–, la broma de Ferlosio rezuma desencanto. Es un gesto de adiós que quiere compensar con un poco de azúcar humorístico el amargor de la distancia. Los textos ferlosianos de la época son en general muy críticos con el gobierno, incluso hirientes y crueles. No hay razones para pensar que este no lo sea también. Aunque quién sabe” (p. 243).

¿Quién sabe? Vayámonos a algunos de esos artículos del “muy amigo”. Escojamos uno de los más tronantes, de los más “hirientes y crueles” no ya con el gobierno de González, sino con González mismo. Se titula “Cuestión de colores” y fue publicado en septiembre de 1985, tres años antes que el artículo de los bonsáis (y menos de tres años después de la llegada al poder de Felipe). Fue a la vuelta de un viaje a China de Felipe González durante el cual se entrevistó con el dirigente del país entonces, Deng Xiaoping. En las ruedas de prensa que siguieron a aquel encuentro, González citó en más de una ocasión un proverbio chino que le había enseñado Deng. Rezaba así: “Gato blanco o gato negro, da igual; lo importante es que cace ratones”. El sonriente entusiasmo con que González citaba este proverbio resonaba con muy particulares vibraciones en un momento en que la guerra sucia contra ETA estaba al rojo vivo. La noche del 23 de septiembre de 1985 cuatro individuos que se habían bajado de un automóvil dispararon contra el local Mon Bar, situado en el centro de la localidad de Bayona, en el País Vasco francés, y frecuentado por numerosos nacionalistas residentes en el barrio. En el tiroteo resultaron muertos cuatro refugiados vascos, supuestos miembros de ETA Militar. A los tres días de cometido este asesinato múltiple, la jactanciosa cita de González no podía resultar más explícita. Ferlosio terminaba su artículo con estas palabras: “Desde su vuelta de China no puedo ver ya una fotografía de González sin que se me represente la mirada tontiastuta de un gatazo castrado y satisfecho”.

¿Cabe pensar, leídas estas palabras, que tres años después, al escribir sobre González y su afición a los bonsáis, Ferlosio, transido de desencanto, se estaba despidiendo de González con “un gesto de adiós que quiere compensar con un poco de azúcar humorístico el amargor de la distancia”?

La distancia es ya infranqueable, y las ambivalencias de González con el asunto del GAL han colmado hace ya mucho la escasa paciencia de Ferlosio

El desencanto ya había sido formulado por el mismo Ferlosio bastante antes, en un sonado artículo titulado “La cultura, ese invento del gobierno”, de noviembre de 1984. Si bien entonces Ferlosio no apuntaba directamente a González, de quien todavía hacía un retrato “agridulce” –por emplear la terminología de Del Molino– en su crónica del XXX Congreso del PSOE, en diciembre de ese mismo año, publicada en Cambio 16. A la altura de 1988, sin embargo, la distancia es ya infranqueable, y las ambivalencias de González con el asunto del GAL han colmado hace ya mucho la escasa paciencia de Ferlosio, que no oculta la escasa consideración que le merecen el presidente y sus “marrullerías”, como él las llama.

Es cierto que el entorno de Ferlosio propició, al comienzo del gobierno de González, una cierta sintonía entre ambos. En mayo de 1983, con motivo de la concesión a Ferlosio del premio Francisco Cerecedo, González y él se sentaron juntos durante la gala celebrada en el Hotel Ritz de Madrid, y ulteriormente Ferlosio acudió, en compañía de Miguel Ángel Aguilar, Javier Pradera y Demetria Chamorro, entre otros amigos, a la Bodeguilla”, en el palacio de La Moncloa, donde en aquella época González solía celebrar reuniones informales con escritores, periodistas, intelectuales, artistas y otros agentes culturales. Como se ocupa de recordar Del Molino, Ferlosio fue uno de los firmantes del manifiesto en apoyo de la entrada de España en la OTAN, gesto insólito al que accedió enredado en su amistad con Juan Benet y Javier Pradera, dos de los más activos impulsores del manifiesto. Lo que no dice Del Molino es que posteriormente, en unas declaraciones realizadas en octubre de 1988, Ferlosio, muy arrepentido, diría haber “perdido el honor” y “hecho el imbécil para nada” al firmar dicho documento. Para entonces no le hacía falta a Ferlosio amagar ningún “gesto de adiós” a González. Mucho menos compensarlo, como pretende Del Molino, “con un poco de azúcar humorístico”.

4. En una columna dedicada a encomiar Un tal González, dice Javier Cercas que el libro constituye “una provocación, por no decir un sacrilegio”. El mismo Sergio del Molino parece pensar lo mismo. De ahí que por momentos parezca inmolarse sacrificialmente en aras del rescate del héroe abandonado por sus deudos, al que, contra viento y marea, él se propone reivindicar. El narrador de la novela escrita por Sergio del Molino (Madrid, 1979) asume una perspectiva abiertamente generacional: la de “los niños de la Transición”, la de quienes aún jugaban en el patio de la escuela cuando Felipe González llegó al poder. Pretende Del Molino que la inmensa mayoría de quienes pertenecen a esa generación sólo aciertan a ver en Felipe González “un monstruo, el culpable de la perpetuación del franquismo por otros medios”. “Todos recuerdan las cosas terribles que sucedieron en tiempos de Felipe. Las recuerdan con tanta vehemencia que cuesta mucho apartar su humareda para entender el país que había detrás […], el que se sacudió sin darse importancia no sólo cuarenta años de dictadura, sino doscientos de maldición ibérica”.

Un tal González está dedicado a apartar esa humareda, así sea al precio de salir con la cara tiznada y la ropa hecha un asco. Su autor dice que hubiera preferido que no fuera así, “porque los libros a la contra salen mejor”. Pero “la refutación de la transición es un cliché tan poderoso y extendido entre la gente de mi edad que siento que reivindicarse como hijo de la democracia es hoy imperativo para quien valora un poco el suelo que pisa y no quiere que lo infesten los chacales. La urgencia ética compensa el pudor”.

La presunta urgencia ética lo ha arrastrado a la pérdida de todo pudor, y lo ha movido a escribir un libro inservible para todos aquellos que no comulgan con sus pesadísimas ruedas

¿En qué pensará Del Molino cuando habla de “los chacales”? En chacales piensan, precisamente, quienes reprochan a la transición el haberlos dejado sueltos. Pero Del Molino dice bien: la presunta urgencia ética, en su caso, lo ha arrastrado a la pérdida de todo pudor, y lo ha movido a escribir un libro inservible para todos aquellos que no comulgan con sus pesadísimas ruedas.

Qué extraña, por otra parte, esa forma de reivindicarse como “hijo de la democracia”, como si de un linaje se tratara. Qué extraña esa forma de entender la democracia como un fin en sí mismo, como un beneficio por sí solo, que encima nos fue graciosamente concedido por la providencial intervención de un solo hombre.

Claro que más extraño aún resulta, a estas alturas, abrazar explícita y retadoramente, en contra de “los marxistas y sus primos hermanos esotéricos, los estructuralistas”, las tesis trasnochadas de Thomas Carlyle, conforme a las cuales “la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres”. Carlyle escribe estas palabras en su libro titulado Sobre los héroes. El culto a los héroes y lo heroico en la historia, de 1841. Y Un tal González se postula como un ejercicio de prácticas de esta premisa, a tal punto que su argumento podría sintetizarse en términos idénticos a los del título de Carlyle: “Sobre González, el culto a González y lo heroico de su intervención en la historia de España”.

Lo peor es el desdén con que Del Molino se ocupa de denigrar a cuantos se cruzaron en el camino de González sin rendirse a sus encantos ni a sus manejos

Lo que a Cercas le parece “un honesto intento de entender al personaje en toda su complejidad” se traduce en una encendida apología, en una minuciosa justificación de todas sus actuaciones, por dudosas o condenables que sean, y en un retrato almibarado y devoto de su figura, tanto en lo público como en lo íntimo. Si bien lo peor no son el arrobo, el babeo: lo peor es el desdén con que Del Molino se ocupa de denigrar a cuantos se cruzaron en el camino de González sin rendirse a sus encantos ni a sus manejos. Ya se trate de los viejos socialistas exiliados “a quienes la artrosis ya no dejaba cerrar el puño para cantar La Internacional”, o de Santiago Carrillo, retratado como “un viejo cínico que se veía como líder de los soviets españoles”; ya de Luis Gómez Llorente, que, receloso del cesarismo de González, “prefería fumar en pipa a una distancia más que aséptica desde la que podía sentir la enormidad de su derrota”, o de Pablo Castellanos, “cebado por el resentimiento”, cuantos no se rindieron a González o simplemente cuestionaron su proceder, ya fuera desde posiciones de izquierda o de derecha, son tratados por Del Molino con una prepotencia y un desprecio feroces.

Parece inútil, a estas alturas, por tentador que resulte, traer a colación citas y más citas en que Del Molino canta las aleluyas de la Transición y vuelve machaconamente sobre eso de que “por su naturaleza, por haberse criado entre vacas con un padre lacónico y estajanovista, por haber entendido siempre que había compromisos que trascendían las amistades, Felipe era la persona que ese instante histórico [año 1982 y ss.] necesitaba” (p. 169). A lo que matiza doscientas páginas más adelante: “No hay que olvidar o hacer de menos la ordalía de los últimos años, ni negar que hubo corrupción ni guerra contraterrorista, pero el logro histórico es tan descomunal, inverosímil y milagroso que no se emborrona por lo que los malos cronistas llaman las sombras” (p. 359).

¿Y los buenos cronistas? ¿Cómo llaman ellos a la corrupción galopante, a la guerra sucia contra ETA, a la economía del pelotazo? ¿Imperceptibles motas de polvo en el manto mayestático del gran Felipe?

“No conozco a Felipe ni pretendo conocerlo, pero a veces creo que lo conozco. Es un trampantojo que él mismo provoca. Estar con él es familiar, uno lleva toda la vida a su lado, aunque no lo haya visto nunca en persona. Tal vez sea parte de su hechizo. No puedo negar que me afecta, pero de fondo hay una afinidad inefable en la que ambos nos reconocemos ciudadanos de un mismo país, más allá del pasaporte. El país que hizo Felipe es mi país, el que me ha contado a mí. Contando su historia me estoy contando a mí, y charlando con Felipe me siento, de algún modo pueril, rumbo a Ítaca” (p. 361).

¿A qué contribuye un libro que aboca, hacia su final, a este tipo de consideraciones? ¿Pretende Del Molino compartir con los miembros de su generación estos sentimientos? ¿Aspira a contagiarlos? No parece que lo venga consiguiendo, fuera del radio de influencia de El País, donde Jordi Amat (nacido el mismo año que Del Molino) lo jaleó cumplidamente. Los comentarios de Cristina Vallejo (nacida en 1980) en esta misma revista, de Jordi Corominas (nacido en 1979) en La Lectura, y de Andreu Jaume (nacido en 1977) en The Objective apuntan más bien a lo contrario. Este último observa con severa contundencia cómo “Sergio del Molino adopta el mismo método que Javier Cercas a la hora de dar forma literaria a determinados episodios míticos. Una presunta documentación exhaustiva es utilizada para ofrecer a los lectores una elaborada solución a los problemas de nuestra historia. Al final de Anatomía de un instante, por ejemplo, los españoles descubríamos a Suárez como nuestro padre putativo y el golpe de Estado suponía el verdadero final de la guerra civil, un conflicto que a su vez había quedado resuelto en Soldados de Salamina. Aunque con bastante menos pericia y nulo sentido dramático, del Molino parece retomar el relato público ahí donde lo dejó Cercas para presentarnos a González como el artífice de la España moderna, europea, atlantista e igualitaria”.

Uno se pregunta qué clase de reflexión es la que, tras consagrar casi cuatrocientas páginas a una figura y a un legado tan polémicos como los de González, se atreve a concluir diciendo: “Por más que busco, no encuentro razones para una enmienda. Con sus miserias, con todo lo que no funciona, con sus injusticias, con su crueldad y con su fatalismo, esta España que tanto debe a aquel octubre de 1982 es uno de los mejores rincones del mundo. Se ha asentado en el lado privilegiado del planeta, donde ni el analfabetismo ni la violencia se enseñorean de nada, donde las mujeres no temen al garrotazo de un policía de la virtud y donde puedo escribir lo que me dé la gana” (p. 372).

Escribir lo que le dé la gana, en efecto. Por ejemplo, frases como ésta, de un descaro y de una jactancia alucinantes, que, en su cándida indecencia, exponen crudamente cuál es la confortable posición desde la que los ardientes defensores de la Transición y del legado de González recapitulan el pasado y valoran el presente.

1. Ya desde la primera frase de Un tal González se ocupa Sergio del Molino de dejar claro al lector que lo que se dispone a leer es una novela. Más concretamente, una novela sobre “una parte de la historia de España […] a través de quien fue el presidente que asentó la democracia y...

Autor >

Ignacio Echevarría

Es editor, crítico literario y articulista.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí