MEMORIA

A vueltas con la muerte de Miguel de Unamuno

Si Franco hubiese decidido matar al filósofo, es obligado reconocer que la elección del momento y del lugar para perpetrar tamaña atrocidad no podía ser más descabellada: en su propio domicilio, de día y cuando estaba una persona en la casa

Julio Picatoste 27/07/2024

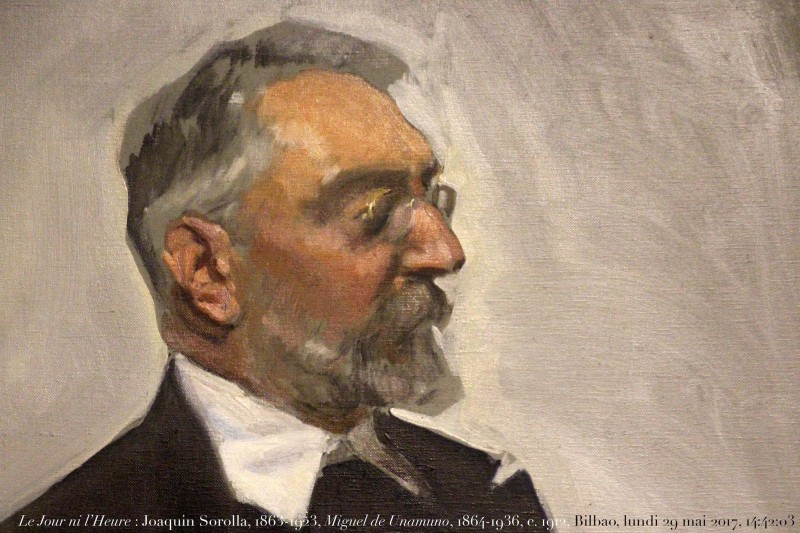

Retrato de Miguel de Unamuno, de Sorolla.

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Me ocupo en estas líneas del artículo “Los asesinos de Unamuno” que Gerardo Pisarello publicó en esta misma revista el pasado día 16; glosa en su primera parte la figura del pensador vascosalmantino y su reacción ante la Guerra Civil – él diría guerra incivil de los hunos contra los “hotros”– a la que nada tengo que objetar por su acertado análisis. Pero sí he de mostrarme discrepante y crítico con la segunda parte referida a las circunstancias en que tuvo lugar el fallecimiento de don Miguel en su casa de la calle Bordadores, aquella gélida tarde del 31 de diciembre de 1936.

Tras el incidente con Millán Astray, ocurrido en el paraninfo el 12 de octubre, Unamuno es sometido a vigilancia domiciliaria permanente; en carta a Quintín de Torre le dice que su casa se ha convertido en “cárcel disfrazada”: “No es que esté oficialmente confinado en ella pero sí con un policía –¡pobre esclavo!– a la puerta que me sigue a donde vaya, a cierta distancia. La cosa es que no me vaya de Salamanca donde se me retiene como rehén no sé de qué ni para qué. Y así no salgo de casa”. Según comentó su hija Felisa, sabía por un sacerdote dominico que los vigilantes tenían orden de dispararle si le veían subirse a un automóvil. Los sublevados querían evitar que figura tan relevante, de proyección internacional, pudiera hablar libremente en el extranjero contando las atrocidades de la guerra.

Es sabido que, a primera hora de la tarde de aquel día final de año, Unamuno recibe en su casa al falangista Bartolomé Aragón que previamente había concertado esta visita con Rafael, hijo del rector. En el curso de la conversación que ambos mantienen sentados en torno a la mesa camilla, el visitante dice que a veces piensa que Dios le ha vuelto la espalda a España “disponiendo de sus mejores hijos”, comentario que exaspera a don Miguel quien, dando un golpe en la mesa, exclama: “¡No! ¡Eso no puede ser, Aragón! Dios no puede volverle la espalda a España, España se salvará porque tiene que salvarse”. Luego inclina la cabeza sobre su pecho y se hace el silencio; al poco, percibe Aragón un olor a quemado; es la zapatilla de don Miguel que se chamusca en el brasero. Unamuno acababa de morir. Resumido, y prescindiendo de algunos detalles que ahora no interesan, esto es lo que, por narración del propio Aragón, sabíamos. Sin embargo, últimamente sostienen algunos que esta es la versión “oficial” con la que se ha tratado de disfrazar lo verdaderamente ocurrido, que sería, nada más y nada menos, que el homicidio –o asesinato– de Unamuno perpetrado en el curso de la visita de Aragón. Y Pisarello se adhiere a esa teoría.

Primero fue Manuel Menchón, quien con su documental Palabras para un fin del mundo, induce al espectador a concluir que quien mató a Unamuno fue Bartolomé Aragón la misma tarde en la que le visita en su domicilio. Luis García Jambrina participa de la misma intención en el libro La doble muerte de Unamuno que, sobre la base del citado documental, escribe con Menchón. Tiempo después, aparece el libro de Carlos Sá Mayoral con título sabroso: Miguel de Unamuno: ¿Muerte natural o crimen de Estado?, y un subtítulo que lo hace todavía más apetitoso: Henry Miller y Francisco Franco en la desaparición del escritor. La idea es la misma, pero la tesis es aún más atrevida: es Franco quien da la orden de matar a Unamuno.

A mi juicio, los cimientos de tal teoría son ciertamente endebles. De unos datos ciertos, extrae Sá Mayoral unas conclusiones que carecen de relación o enlace lógico. Se trata, en rigor, de una tesis que se sustenta en una suposición personal e inconsistente, mero ejercicio especulativo, susceptible de tantas informaciones que la conclusión a la que finalmente llega carece de toda razonabilidad y deviene inaceptable; no tiene otra fuerza que la de una mera conjetura de muy débil armazón.

Sá Mayoral afirma haber encontrado pruebas que abonan la hipótesis por él postulada. Desde luego, ninguna de las que él llama pruebas es directa, pero es que tampoco como pruebas indirectas o indiciarias se sostienen, dado que el enlace que se pretende entre ellas y la afirmación final carece de vigor excluyente de otras alternativas posibles, con lo que la conclusión a que se llega resulta tan débil como arbitraria. En suma, el autor suple la ausencia de pruebas con el encadenamiento de posibilidades o pareceres más imaginados que fundados lo que, a la postre, comporta una distorsión epistémica recusable. La imaginación sobre lo posible es libre, tan libre que dispone de varios caminos, pero la verdad es única y solo tiene un camino, el de la certeza producto del rigor.

Unamuno tenía especial empeño en dar a conocer fuera de España lo que en verdad aquí estaba ocurriendo, la brutal realidad de aquella salvaje guerra incivil; de ahí la correspondencia mantenida con residentes en el extranjero. Uno de sus corresponsales era el escritor norteamericano Henry Miller, quien a la sazón se encontraba en Francia. En carta fechada el 7 de diciembre de 1936, le comenta que cuando pueda evadirse del encierro domiciliario al que le tenían sometido después de lo ocurrido en el paraninfo, “tendré que desterrarme, a mis más que 72 años, arruinado y con cuatro hijos todavía a mi cargo, a ganarme la vida con ellos…cómo? donde?” [sic]. La carta es interceptada por el Servicio de Información Militar (SIM), y de este sale un oficio dirigido al Jefe de los Ejércitos de Operaciones, que no era sino el mismo Franco, en el que se da cuenta de que Miguel de Unamuno “apunta el deseo de huir al extranjero”.

Pues bien, este hecho cierto le sirve a Sá Mayoral para llevar a cabo una inferencia extralimitada e irrazonable, a saber: la información de la posible huida al extranjero del rector salmantino es el detonante que lleva a Franco a ordenar la muerte de Unamuno. En definitiva, se está estableciendo una relación causa-efecto entre el conocimiento de una eventual evasión de Unamuno y la decisión de acabar con su vida para impedirlo, pero no puede sino advertirse que tal vínculo causal está absolutamente inexplicado, no es más que una mera suposición sin respaldo probatorio alguno. Para que pueda hablarse de una relación causa-efecto, es preciso que ambos extremos, es decir, el hecho-causa y el hecho-efecto estén acreditados como existentes y ciertos. Es, luego, el juicio lógico el que elabora el enlace entre ambos. En este caso, lo que se toma como causa –la comunicación a Franco de la posibilidad planteada por Unamuno en el texto epistolar antes citado– es hecho cierto; pero lo segundo, lo que se tiene por efecto o consecuencia, esto es, la decisión de matarle por esa causa, no está en modo alguno acreditado. No hay dato objetivo alguno que permita aseverar que Franco hubiese decidido acabar con Unamuno y hubiese encargado su ejecución para evitar su salida al extranjero; no es sino una mera suposición, una deducción arbitraria del autor.

Por otra parte, para que una deducción sea válida se hace necesario que entre premisa y conclusión exista una relación de engarce lógico, inmune a cualquier alternativa infirmatoria. Los especialistas en técnicas de argumentación afirman que uno de los errores más comunes, causa de falacias, es el olvido de las alternativas, lo que acontece cuando se acepta la primera que se nos ocurre, o bien –añado yo– cuando se opta por la que interesa a los fines del objetivo perseguido y actuamos impelidos por la conclusión apetecida.

Conocido el contenido de la carta que Unamuno dirige a Henry Miller, cabe imaginar varias reacciones posibles antes de plantearse la ejecución de un homicidio de indeseadas y enormes resonancias internacionales: la indiferencia de Franco, el refuerzo de la vigilancia, la adopción de medidas para impedir materialmente la huida o, en fin, la espera a que el plan de huida se pusiese efectivamente en marcha para actuar en ese momento. Desconocemos qué lleva a Sá Mayoral a elegir y anteponer la reacción y decisión homicida de Franco, si de ella no hay vestigio objetivo alguno, ni probatorio ni indiciario; es lo suyo una pirueta inferencial en el vacío. No debe olvidarse, por otro lado, que en algunas otras cartas Unamuno se lamenta de la práctica imposibilidad de huir al extranjero, dado que tanto sus hijos como su nieto Miguelín le necesitaban aquí en España. ¿A dónde ir? ¿Cómo subsistir? Y toda vez que la correspondencia de don Miguel era interceptada por el SIM, no es extraño que este servicio conociese las extraordinarias dificultades que el propio Unamuno se representaba como impedimento para instalarse en otro país.

Situémonos ahora en el escenario de la muerte. Es hecho cierto y admitido que la muerte ocurre mientras el visitante, Bartolomé Aragón, está con él en la estancia donde es recibido. Este es un hecho incontestable. Según la tesis de Sá Mayoral, la visita de Aragón tenía como objetivo predeterminado matar a Unamuno allí mismo, en su propio domicilio. Pero hay más; el citado autor hace entrar en acción a otro u otros personajes que previamente se habrían concertado con Bartolomé Aragón para ejecutar el plan homicida dispuesto por Franco.

Pero esta suposición –no puedo darle otra categoría– carece de verosimilitud a la vista del testimonio del rector Esteban Madruga, dado por escrito en dos ocasiones. Por él sabemos que Bartolomé Aragón, la misma tarde en que va a pasar a ver a don Miguel en su domicilio, le pide que le acompañe en la visita, invitación que aquel declina porque tenía que acudir a un entierro; de todos modos, va con él hasta la puerta misma de la vivienda de Unamuno, donde le deja para seguir su camino. Cuando vuelve más tarde, después del entierro, Unamuno ya ha fallecido. Si, como se pretende, era premeditado propósito de Aragón aprovechar la cita con don Miguel para darle muerte, por sí o en colaboración con otros, carece absolutamente de sentido que hubiese invitado al rector Madruga a acompañarle en la visita.

Con independencia de lo dicho –que es dato, en mi opinión, de extraordinaria relevancia– es preciso reparar en las quiebras de que adolece la hipótesis imaginada por Mayoral. Si efectivamente Franco hubiese decidido matar a Unamuno, es obligado reconocer que la elección del momento y del lugar para perpetrar tamaña atrocidad no podía ser más descabellada: en su propio domicilio, de día, cuando estaba una persona en la casa –Aurelia, la empleada de hogar–, con riesgo de que apareciese alguna de las hijas que vivían con don Miguel, una de ellas, por cierto, en la vivienda contigua atendiendo a una enferma (la otra había salido con el nieto a ver los Belenes en la Plaza Mayor). Solo un sicario rematadamente inepto hubiera ideado un plan tan insensato y torpe para llevar a cabo, solo o en grupo, el asesinato de Unamuno.

Si lo que determinó a Franco a acabar con el rector fue el temor de que tratase de salir de España, y toda vez que estaba constantemente vigilado a la puerta de su casa, podía haber esperado a que don Miguel saliese de su domicilio para fugarse –¿a dónde?, ¿cómo?– para que el vigilante obrase según las instrucciones que, al parecer, había recibido, o bien que fuese detenido y conducido a las afueras de la ciudad para ser allí asesinado como ocurrió con tantos otros infortunados salmantinos. Es ciertamente paradójico que tantos ciudadanos resultaran “ejecutados” fuera de la ciudad, en cunetas y cementerios, y, sin embargo, para Unamuno se organizase una muerte a domicilio, a la luz del día y con testigos.

Según lo sugerido por Menchón y Jambrina, Aragón habría actuado solo, esto es, habría sido el único ejecutor de la muerte de Unamuno. Pero no dicen y no podemos saber de qué modo se habría perpetrado el homicidio o asesinato; no es imaginable una acción corporal violenta, solo cabría el envenenamiento, pero tampoco se entiende de qué modo este se habría llevado a cabo en el curso de la conversación de ambos en torno a la camilla.

Como es inconcebible que Bartolomé Aragón, hubiese dado muerte a Unamuno por sí solo (¿se imagina el lector un forcejeo violento entre don Miguel y su visitante?), entonces Sá Mayoral recurre a la posible presencia de una o dos personas más que hubiesen accedido al domicilio para acabar con la vida del rector salmantino.

En lo que alcanzo a saber, es la primera vez que se habla de una ejecución en grupo. Para explicar esta novedad, Sá Mayoral invoca el testimonio del periodista salmantino Daniel Domínguez, según el cual un hijo de la asistenta Aurelia le dijo que esta le había revelado que aquel día habían accedido a la casa de Unamuno tres personas. No podemos dejar de advertir que estaríamos ante un testimonio de referencia lejana, pues se trataría de lo que el testigo oye de un hijo de Aurelia quien a su vez lo habría oído de esta; se trataría, pues, de un testigo de referencia de tercera mano al que un tribunal no daría consistencia probatoria en la medida que tan largo recorrido de transmisión testimonial debilita muy seriamente su credibilidad; tamaña debilidad hace que aquel testimonio sea inexcusablemente tributario de precisiones y aclaraciones para su debido contraste y verificación. Al margen de esta fragilidad probatoria, ocurre, por otra parte, que Daniel Domínguez se refiere a un hijo de Aurelia que vivía en Salamanca, dato que desmiente Francisco Blanco Prieto, profundo y exhaustivo conocedor de la vida de Unamuno, por el que sabemos que no se conoce hijo alguno de Aurelia que viviese en Salamanca, toda vez que mientras ella habitó en dicha ciudad, sirviendo en casa de Unamuno, estuvo soltera, y su descendencia nunca vivió en Salamanca. Absolutamente inútil, pues, aquel tan frágil y cuestionable testimonio que Mayoral invoca.

En una segunda edición del libro de Sá Mayoral, se refiere otro testimonio más a favor del tercer hombre; es el de Clemente Bernal, sobrino de Aurelia; pero Blanco Prieto da cuenta de su larga conversación con una de las hijas de Aurelia, Charo, quien le confirmó rotundamente que, según información de su madre, no hubo tercer hombre alguno que accediese a la casa y que Unamuno estuvo reunido solo con Bartolomé Aragón.

Creo que las consideraciones hechas en estas líneas bastan para desautorizar la versión y suposiciones de Sá Mayoral que en modo alguno pueden valer como verdad histórica. Para el lector interesado en ahondar en el tema, le remito al magnífico y exhaustivo trabajo de Blanco Prieto “Muerte de Unamuno. ¿Crimen de Estado o muerte natural?”.

En suma, aquella última tarde de diciembre de 1936, cuando en torno le rondaba cautelosa la muerte, sigilosamente se acercó a Miguel de Unamuno, al que halló deshecho del duro bregar, y, silenciosamente lo envolvió en su manto gélido, tal como él, treinta años antes, había presentido por obra misteriosa del allende sombrío, y así, a la luz del brasero como lámpara funeraria, se detuvo el latido de su pecho agitado.

Ya a poco de morir, hubo de sufrir Unamuno el indigno expolio de sus exequias llevado a cabo por los falangistas que se apoderaron del entierro para imponer sus rituales mortuorios, a él, que tanto los repudió y reprobó en vida; y ya que en ella no pudieron hacerlo suyo, lo escenificaron cuando ya no podía hablar, en el vano intento de hacer de su gloria bendición de sus camisas azules.

—----

Julio Picatoste es magistrado (jubilado), académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.

Me ocupo en estas líneas del artículo “Los asesinos de Unamuno” que Gerardo Pisarello publicó en esta misma revista el pasado día 16; glosa en su...

Autor >

Julio Picatoste

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí