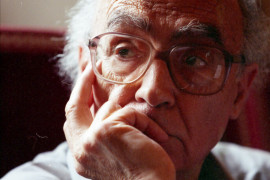

Fotograma de la miniserie Holocausto. La historia de la familia Weiss (1978). / Marvin J. Chomsky

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Holocausto. La historia de la familia Weiss es una célebre miniserie de 1978, originalmente emitida por la NBC en Estados Unidos, escrita por Gerald Green y dirigida por Marvin J. Chomsky. Se trata de un auténtico hito, la primera ficción mainstream que mostró el exterminio de más de seis millones de judíos por parte del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue vista por casi la mitad de los ciudadanos estadounidenses, con idéntico éxito cuando se emitió en Alemania. Ver hoy esta serie televisiva con ojos limpios, sin haberla visto nunca antes, como ha sido mi caso, es un ejercicio interesante. Aunque también, en cierta forma, indignante. Lo que es seguro es que nos permite pensar acerca del valor de la imagen, de la necesidad y pertinencia de la representación y de la banalidad de la ficción.

Empecemos reconociendo a Holocausto sus méritos: la serie tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, y contribuyó no solo a popularizar el propio término de ‘Holocausto’ para referirse al genocidio judío, sino también a poner sobre la mesa el debate en torno a este y, a la postre, a activar la memoria de los supervivientes y de las siguientes generaciones, lo que Marianne Hirsch denominó “posmemoria”. La serie apuntaba también a la responsabilidad del pueblo alemán, de modo que contribuyó a iniciar los debates en torno a esta cuestión durante los años ochenta. Pero también mostraba el controvertido y complejo papel jugado por las asociaciones judías en los planes nazis para su propio exterminio, un tema poco tratado después. El director de la ficción, Chomsky, ya había participado el año anterior en otra serie que contribuyó a concienciar a la población estadounidense sobre las vergüenzas del pasado, Raíces (1977), un drama que abordaba el tráfico de esclavos africanos y el incómodo –por decirlo suavemente– papel de Estados Unidos en ello. Contra todo pronóstico, dicha serie fue un éxito que impactó emocionalmente en la opinión pública, de manera que se quisó repetir la fórmula con el exterminio judío: una miniserie de algo más de nueve horas de duración total, emitida en cuatro días consecutivos –la versión que puede verse en España, a través de Filmin, se divide, en cambio, en cinco capítulos–, y que mantendría en vilo a los espectadores apelando no solo a lo histórico sino también, y sobre todo, a lo melodramático.

Y aquí es donde empiezan los problemas. A pesar del éxito de audiencia y de la buena acogida, lo que incluye un puñado de premios, las críticas no tardaron en aparecer. Una de las más difundidas y recordadas hoy en los análisis sobre Holocausto fue la que Elie Wiesel –escritor rumano y superviviente de Auschwitz y Buchenwald– publicó en The New York Times (1978), en la que afirmaba contundemente que la serie era un insulto a quienes murieron y a quienes sobrevivieron. Wiesel manifestaba su preocupación respecto a que el acontecimiento histórico real se viera sustituido en la memoria colectiva por las imágenes de la ficción. No fue el único que pensó en ello, como evidencia el hecho de que, tras la emisión de Holocausto, se pusieran en marcha muchos proyectos de recopilación de testimonios reales de supervivientes. Pero si nos parece exagerado preocuparse por ese efecto de suplantación, solo es preciso recordar cómo cada 5 de agosto miles de personas compartes en redes sociales una imagen promocional de la película Las 13 rosas (2007) para recordar la ejecución por parte del régimen de Franco de trece presas antifascistas. La fotografía real de estas mujeres se ha sumido en el olvido.

No es el caso de las imágenes del Holocausto, evidentemente. Su fuerza testimonial es demasiado abrumadora. De hecho, Vicente Sánchez-Biosca ha advertido en su libro La muerte en los ojos. Qué perpetran las imágenes de perpetradores (2021) cómo cuanto más obscena es la imagen, más puede distanciarnos de los verdaderos hechos, ya que caemos en el error de pensar que todo está contenido en ella y no buscamos más allá: “La imagen es tan infame que nos lleva al engaño” (pp. 111-112). Es algo que puede llegar a suceder con algunas de las fotografías más atroces del Holocausto, muchas de las cuales, de hecho, fueron tomadas por los liberadores de los campos, y lo que registran son, más bien, los efectos y consecuencias de las atrocidades, y no las atrocidades mismas. Imágenes tomadas desde “una mezcla de impotencia y urgencia” (Sánchez-Biosca, p. 48), que podían llegar a ser preparadas para potenciar su impacto y beneficiar lo que se denominó “pedagogía del horror”. Ello, por supuesto, no implica en modo alguno que pueda ponerse en cuestión la realidad de los campos de exterminio y la veracidad de los testimonios.

Nada vemos de los experimentos de Mengele, ni de las torturas más sádicas, ni tampoco del gaseado de las víctimas y la posterior cremación de los cuerpos

Frente a estas huellas de un horror que es, sencillamente, inimaginable en sentido estricto –esto es: no puede ser puesto en imágenes–, una ficción audiovisual resulta problemática siempre. En Holocausto, nunca vemos los campos realmente. Observamos una reconstrucción estilizada, parcial, incompleta e insuficiente. Para Wiesel, como luego para Claude Lanzmann, director de Shoah (1985), hay algo obsceno e inmoral en el mero hecho de construir decorados para escenificar los guetos y los campos, así como emplear actores y extras para encarnar a víctimas y verdugos. Pero, incluso aunque queramos dejar al margen este debate de tinte moral, hay algo en la ontología de la imagen audiovisual que parece marcar límites claros a la fidelidad con la que puede mostrarse el Holocausto. El propio empleo de actores y actrices profesionales que interpretan sus papeles en una trama de drama familiar que se imbrica con el Holocausto ya parece ser uno de ellos. Observemos el elenco: los Weiss son una familia judía acomodada de Berlín, que, según progresan las políticas antisemitas del régimen nazi, van viendo cómo su mundo se derrumba. Cada personaje parece existir para mostrar una experiencia judía paradigmática: el padre, un reputado médico de origen polaco (Fritz Weaver), y la abnegada madre (Rosemarie Harris) acaban en Auschwitz y son asesinados en las cámaras de gas; Karl (Ed Woods), el hijo mayor, artista, también acaba en el mismo campo, pero muere enfermo justo antes de la liberación; Rudy (Joseph Bottoms) escapa, se úne a la resistencia como partisano en el frente oriental y acabará marchándose a Palestina cuando acabe la guerra; por último, la pequeña Anna (Blanche Baker) acaba trastornada tras ser violada por varios miembros de las SA y, en consecuencia, es asesinada prematuramente, víctima de las políticas de exterminio de la población con enfermedades mentales o discapacidades intelectuales. La mera adecuación de cada personaje a las necesidades narrativas ya supone un trampantojo, un artificio que nos aleja de la realidad. Pero también lo hace el hecho de que estamos viendo rostros bien conocidos por el público de la época, estrellas del cine y la televisión que lucen estupendos en pantalla. Nunca vemos nada que se parezca ni remotamente a los efectos físicos y psíquicos que tuvieron los campos en los seres humanos que fueron encerrados en ellos. ¿Cómo podrían mostrarse, por otra parte? Haber usado maquillaje o efectos especiales solo habría empeorado las cosas, con toda probabilidad, al menos en términos de trivialización. Lógicamente, no puede llevarse el cuerpo de un actor hasta el límite físico de la inanición para que luzca en pantalla como un verdadero prisionero de Auschwitz. De ahí que antes hablara de la imposibilidad de la imagen audiovisual para acercarse a este fenómeno, al menos, de forma literal. Karl pasa unos cuatro años en Buchenwald hasta que es trasladado al campo de concentración que los nazis usaban para engañar a la Cruz Roja, Theresienstadt, y cuando sale del primero se le ve relativamente lozano. Y recordemos que el trabajo forzoso en Buchenwald consistía en picar piedra en una cantera. Los judíos de los guetos visten con andrajos, pero sus cuerpos no muestran las marcas del hambre que aseguran sufrir. Se corre el riesgo, así, de minimizar el horror de los crímenes nazis, de convertirlo en algo que puede mirarse sin riesgo, imágenes artificiales para todos los públicos que pueden emitirse en prime time. De hecho, no solo se evita mostrar demasiado de los campos, más allá de algún barracón y una cámara de gas, sino que también se proscriben los hechos más atroces. Si solo sabemos de los campos de concentración a través de las imágenes de esta serie, podría llegar a pensarse que no fueron tan malos. Nada vemos de los experimentos de Mengele, ni de las torturas más sádicas, ni tampoco del gaseado de las víctimas y la posterior cremación de los cuerpos. La cámara cinematográfica sigue a los judíos hasta que entran en la cámara de gas, y, a partir de ahí, el espectador debe imaginar. Un médico suficientemente depravado mirará extasiado por un ojo de buey mientras se escuchan los gritos agónicos: eso es todo.

Pero ¿cómo imaginar actos así? ¿Cómo transmitir la magnitud del Holocausto, el sadismo de los victimarios, la frialdad con la que se ejecutó la Solución Final aprobada en la conferencia de Waansee del 42? ¿Cómo hacerlo si se renuncia a mostrar o a dar voz a los testimonios reales? Solo se atreven los responsables de la serie a mostrar una violencia hasta cierto punto convencional, la del combate armado o la de la ejecución, formas ya conocidas por el espectador y que difícilmente iban a estremecerlo demasiado. Es una violencia para la que existían códigos de representación en el audiovisual, pero no era el caso de una cámara de gas o un horno crematorio. Más allá de eso, Holocausto solo alude a lo más extremo del exterminio de manera indirecta, mediante conversaciones, pero también, y esto es sumamente interesante, mediante la cita a fotografías reales.

Esto requiere una breve introducción. Uno de los dos personajes principales gentiles es el abogado alemán Erik Dorf (Michael Moriarty) –el otro es Inga Weiss (Meryl Streep), la esposa cristiana de Karl Weiss–, un padre de familia que se alista en las SS y progresa muy rápidamente por su capacidad para acatar órdenes y aplicarse en “el problema judío” con entusiasmo y una fría eficacia. Resulta, al menos desde mi punto de vista, el personaje más interesante de la serie, magníficamente interpretado e inspirado, con bastante seguridad, en el perfil que Hannah Arendt trazó de la banalidad del mal en Eichmann en Jerusalén (1963); de hecho, Adolf Eichmann aparece como personaje en la serie y se entiende bien con Dorf. Lo que nos interesa aquí es un recurso narrativo que puede verse en casi todos los capítulos: la introducción de una secuencia en la que Dorf muestra a su jefe, el oficial de las SS Heydrich –que existió realmente–, diversas diapositivas que documentaban el exterminio, con la misma parsimonia que el que enseña una colección de fotos de pájaros. En esas secuencias podemos ver varias de las imágenes que se hicieron famosas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tal y como advierte Sánchez-Biosca, los medios de comunicación tienden a emplear este tipo de imágenes de una manera que a menudo trastoca su régimen y hacen que se pierda su identidad, al sustraerlas de las circunstancias de su producción. Este “uso parasitario e indolente” provoca la confusión entre las imágenes producidas por perpetradores, liberadores y víctimas, que resultan intercambiables (pp. 120-121). Esto es exactamente lo que vemos en Holocausto, serie que es imposible pensar que Sánchez-Biosca no tuviera en mente cuando formuló sus objeciones, aunque no la nombra directamente. En los pases de diapositivas de Dorf se mezclan imágenes reales tomadas por los propios nazis con imágenes de pilas de cadáveres tomadas por los liberadores de los campos, e incluso alguna de las escasísimas fotografías tomadas por las propias víctimas. Todas se igualan de manera que el espectador no tiene forma de saber cuál es el origen de cada imagen, todas pasan, en la serie televisiva, por ser instantáneas tomadas por las SS, y la función que cumplen es la de estremecer al espectador desde una cierta distancia, dado que el blanco y negro de escasa definición y nitidez que vemos en nuestra pantalla parece más irreal que los colores de la ficción. Tratar estas imágenes como meros recursos visuales, como un archivo a disposición de los realizadores de una serie televisiva para utilizar según su conveniencia, obviando sus circunstancias históricas, ya resulta bastante problemático en términos de banalización. Pero hay un caso concreto en el que el asunto se vuelve especialmente espinoso.

¿El audiovisual debe abstenerse de representar ciertas realidades?

En un determinado momento de una de las escenas en las que el nazi Dorf muestra sus diapositivas, aparece una imagen perteneciente a la serie de cuatro conocida como “fotografías del Sonderkommando”. Se trata de unas imágenes tomadas en Auschwitz-Birkenau en agosto de 1944, en el transcurso del exterminio masivo de decenas de miles de judíos húngaros recién llegados al campo, por parte de varios miembros del Sonderkommando, los judíos obligados a trabajar en el asesinato de sus propios compañeros, incinerando los cuerpos y haciendo desaparecer las cenizas. Quien portaba la cámara, un prisionero griego conocido como “Alex”, y sus compañeros decidieron correr un riesgo extremo para documentar el horror que vivían, sabedores de su destino último: acabar ellos mismos en el crematorio. En contacto con la resistencia polaca, lograron introducir una cámara fotográfica clandestinamente, tomar cuatro instantáneas y sacarlas del campo ocultas en un tubo de pasta de dientes, para hacerlas llegar a la resistencia y que se les diera difusión. Son un testimonio urgente y desesperado, pero también un acto de valentía y de responsabilidad, en un escenario en el que los principios éticos y morales se difuminaban hasta perder todo sentido. Como escribió Georges Didi-Huberman en el ensayo que dedicó a estas fotos, Imágenes pese a todo (2003), son “cuatro refutaciones arrebatadas a un mundo que los nazis deseaban ofuscado: es decir, sin palabras ni imágenes” (p. 39). Lo que vemos en esa imagen no es, por tanto, solo una cita visual del horror. El marco oscuro que rodea la escena central nos dice que el autor de la fotografía estaba oculto en la propia cámara de gas. Los cadáveres son los de sus compañeros. Todo lo que significa esta imagen, una de las fotografías más importantes del siglo XX, queda borrado cuando se desprovee de su contexto y su circulación y se añade con otras tantas a un pase de diapositivas en una ficción televisiva. Hacer pasar esta imagen testimonial, una de las pocas que documentaron contemporaneamente el exterminio judío, por una imagen tomada por los perpetradores del Holocausto es simple y llanamente infame. Una frivolidad que debe ser criticada, porque ni siquiera el loable objetivo de concienciar a la audiencia puede estar por encima de la verdad. Recordar el Holocausto –o cualquier atrocidad cometida por los seres humanos– es algo que nunca puede hacerse de espaldas a los testimonios de las víctimas y testigos. La dificultad de la representación no puede solucionarse mediante la banalización de las imágenes; ni pueden convertirse en simples instrumentos de producciones audiovisuales comerciales. La no diferenciación entre ficción y realidad en obras que igualan ambos niveles, como sucede en Holocausto, donde no solo las imágenes se confunden, sino que un nazi inventado como Dorf se relaciona con los muy reales Heydrich, Eichmann o Himmler, puede provocar una tergiversación de la memoria, una simplificación de los hechos que merece, como mínimo, una reflexión por parte de quienes producen estas ficciones, pero también de los espectadores que las recibimos. ¿Significa eso que el audiovisual debe abstenerse de representar ciertas realidades? No, pero, desde luego, debería hacerlo con otras estrategias. Dejemos eso para otra ocasión.

Holocausto. La historia de la familia Weiss es una célebre miniserie de 1978, originalmente emitida por la NBC en Estados Unidos, escrita por Gerald Green y dirigida por Marvin J. Chomsky. Se trata de un auténtico hito, la primera ficción mainstream que mostró el exterminio de más de seis...

Autor >

Gerardo Vilches

Es crítico de cómic e historiador. Autor de 'La satírica Transición'.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí