En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

De pronto, zas, por la emisora que siempre escuchábamos se emitía el anuncio que habíamos estado esperando desde hacía días. Lo decían muy rápido, interrumpiendo una canción. Se nos convocaba en una esquina. Íbamos al punto señalado a toda leche. No tardaba en venir un autobús, o varios coches ya cargados de personas. Nos preguntaban la contraseña. La decíamos. Subíamos, pagábamos un par de libras y nos íbamos pitando. Visto y no visto. Atravesábamos Londres a toda castaña, con la música de la radio a tope. Íbamos a un barrio repleto de naves industriales vacías. Unas horas antes, alguien --algún tipo de héroe-- le había pegado una patada a la puerta de una fábrica, había instalado lucecitas, bafles, la mesa de DJ, una barra precaria. Se iniciaba la Acid House Party.

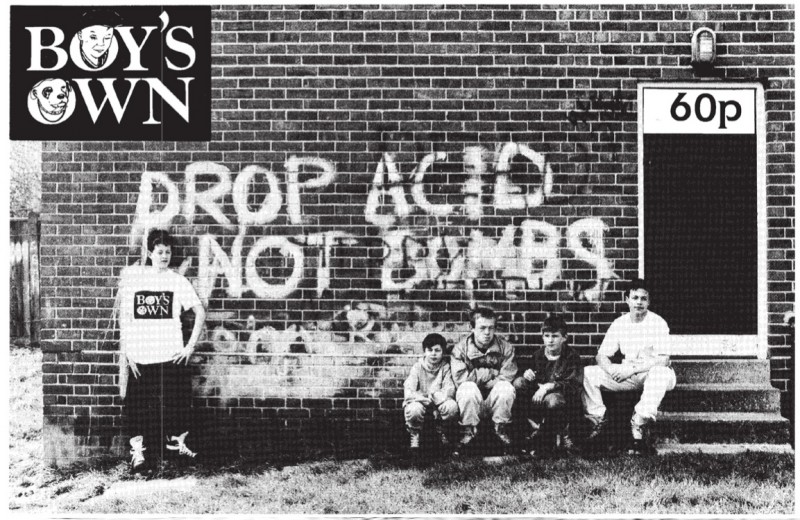

El Acid o el House --lo llamábamos de ambas maneras, indistintamente--, era una música sencilla. Era absolutamente democrática. Cualquiera podía construirla. Se fabricaba con cualquier sonido, reiterándolo. Un DJ americano me explicó que lo más difícil era el bajo: "tardé una tarde entera en programarlo". Como toda la música de baile que se ha inventado en el mundo, antes que al músculo, iba a una arruga del cerebro, donde se producía la emoción. Supongo, por tanto, que aquello --aquello = Acid o House-- era pura emoción. Es decir, puro estribillo. Se eliminaba de la canción cualquier dato o nota que no fuera central, de manera que la sensación, cuando la escuchabas, era luminosa. Era como si Dios te acariciara la nuca y te revelara un secreto. Por otra parte, eso es muy común. Cuando vas por la calle y ves gente joven, estrenando la vida, si te fijas puedes ver detrás de ellos a un Dios antiguo, acariciándoles y explicándoles secretos que se nos han olvidado. Por eso, cuando los ves por la calle, no paran de reír. Cuando entrábamos en la fábrica hacía pocos minutos que había empezado aquella explosión de música, pero siempre parecía en su apogeo. Lo que veías, lo que escuchabas, resultaba, en verdad, emocionante. Incluso, visualmente. Todos, ellas, nosotros, obscenamente jóvenes, bailábamos con el torso desnudo, los brazos hacia arriba, los cuerpos chorreando sudor. Supongo que éramos absolutamente bellos. Eran cuerpos en su momento de esplendor. El Apocalipsis define así el cuerpo con el que vendrás de las cenizas o del mar cuando todo acabe. El Apocalipsis explica que ese día las playas se llenarán de cuerpos de millones de náufragos, que saldrán del mar después de cientos de siglos. En su momento de esplendor, saturados de belleza, mirándose perplejos. Como nosotros entonces. En las esquinas, chicos y chicas hacían el amor, con una lentitud incomprensible. Comíamos unas pastillas que nos hacían comprender el diseño imposible de una mano, o un seno. En ocasiones veías surgir flores y mariposas de los rizos de la mujer a la que mordías el cuello. Yo bailaba con Elisabeth. Nos conocimos en el metro, durante una avería. Era jamaicana. Su cuerpo, cuando bailaba, parecía formarse por miles de abejas, que cambiaban de forma. Alrededor del ombligo de Elisabeth se producía una explosión de vello divertida. Parecía seda, o algo con lo que nacen los cachorros y que debe de durar, en verdad, poco tiempo. Olía a flores, siempre. Su saliva, también olía a flores. La visión de su ombligo me inundaba de ternura. Sólo quería bailar con ella, besarla --un beso con ella duraba semanas-- y, luego, dormir en el nido de su ombligo. Eso es lo que más hacíamos. Hablábamos poco. Su inglés tenía un sonido rarísimo, de otra lengua, y el mío era mangui. Me había comprado en Foyles la obra de Ezra Pound. Leía más diccionario Oxford que Pound. Hablábamos poco, pero estábamos de acuerdo en lo importante: odiabamos a Thatcher, como todo el mundo, y sólo queríamos mordernos nuestras bocas y vivir con ambas manos. Yo ignoraba por qué aquellas fiestas estaban prohibidas por Thatcher. Ignoraba por qué las fábricas estaban vacías. Ignoraba por qué ese paisaje de fábricas vacías estaba copando UK. Ignoraba que todos ignorábamos que esa fiesta, esa alegría absoluta, esa explosión, se debía a que, en realidad, nunca más --nunca más, nunca más, nunca más-- trabajaríamos, ni uno solo de nosotros, en una fábrica como aquella, en la que habían pagado tributo nuestros antepasados. Ignorábamos que eso da miedo. Éramos absolutamente felices.

De pronto, zas, por la emisora que siempre escuchábamos se emitía el anuncio que habíamos estado esperando desde hacía días. Lo decían muy rápido, interrumpiendo una canción. Se nos convocaba en una esquina. Íbamos al punto señalado a toda leche. No tardaba en venir un autobús, o varios coches ya cargados de...

Autor >

Guillem Martínez

Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo), de 'Caja de brujas', de la misma colección y de 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). Su último libro es 'Como los griegos' (Escritos contextatarios).

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí