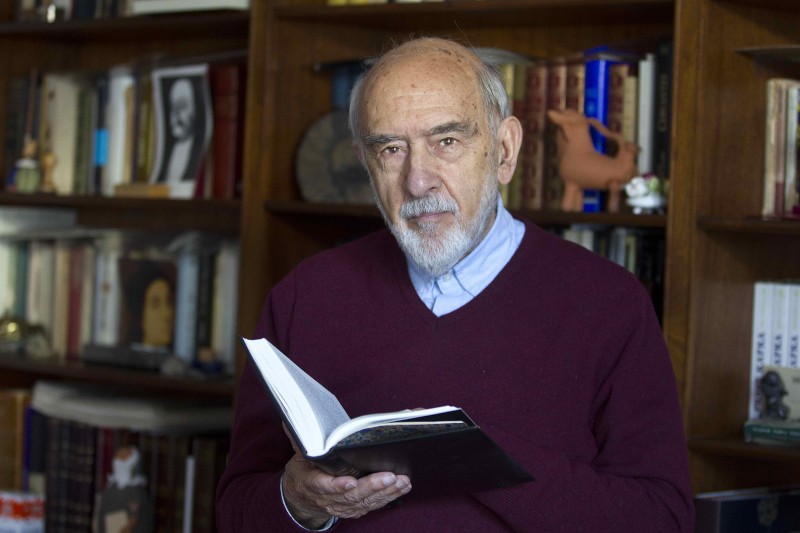

El escritor Luciano G. Egido, en su casa de Madrid.

Manolo FinishEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

_____________

En enero CTXT deja el saloncito. Necesitamos ayuda para convertir un local en una redacción. Si nos echas una mano grabamos tu nombre en la primera piedra. Del vídeo se encarga Esperanza.

Donación libre:

_____________

Al escritor y periodista Luciano G. Egido (Salamanca, 1928) se le empieza a cansar la vista ahora, a los 88 años. La mirada, vivísima, le vibra, sin embargo. Es el órgano el que flaquea, el que no está a la altura. “Antes podía escribir ocho horas al día, ahora como mucho dos o tres porque me molestan los ojos, me duelen, veo cosas raras, es una cosa neuronal: en los alrededores de la vista aparecen ramas, miro las superficies blancas y salen manchas, y luego una especie de espirales, como en un cuadro de Van Gogh, y a veces, un señor a mi lado, pero miro y no hay nadie”. Egido ríe, apiadándose de los achaques de la edad. Cuesta resistirse y no sucumbir al realismo mágico para adornar este texto. Decir, por ejemplo, que, ante la debilidad de los globos oculares, la imaginación y la memoria se atreven a conquistar, por fin, un sentido que siempre consideraron suyo. La literatura, el arte, la historia vital adquieren carnalidad: la novela se hace plena, se fusiona (o reconcilia) con el hombre. Un final redondo. Pero Egido no cae en magias fáciles: “Son cosas de la vista cansada. García Márquez se quejaba de la mala influencia del ordenador en la literatura; cuando se escribía a mano te costaba más rehacer, pero ahora borras sin más problemas, y eso hace que estés más horas”.

Buscamos mesa en una cafetería de la Plaza de los Cubos, al principio de la Calle de la Princesa de Madrid. Cerca de ahí, la Casa de las Flores, el hogar de Egido, que en otro tiempo alojó a Pablo Neruda y se convirtió en lugar de tertulias para los escritores y artistas de la Generación del 27. El escritor se adelanta por los pasillos del local, va algo encorvado, pero es rápido. No lleva bastón. Otea, ágil, se preocupa de encontrarnos una mesa pegada a un ventanal al que se asomará mucho. Es un novelista joven, publicó su primera novela a los 65 años: la antigua edad de jubilación. Se tituló El cuarzo rojo de Salamanca y ganó el Premio Miguel Delibes (1993). La segunda, El corazón inmóvil, obtuvo el Premio Nacional de la Crítica (1996). Y así. Antes trabajó en Televisión Española, y más antiguamente (“hace siglos”) se dedicó a escribir con pseudónimo, durante la dictadura y parte de la democracia, en aquel trampantojo llamado Pueblo. Ahora regresa a la prensa sin celulosa con una columna en CTXT, a su estilo: un verbo rutilante, exigente, apretado.

Cuando se escribía a mano te costaba más rehacer, pero ahora borras sin más problemas, y eso hace que estés más horas

Aterrizó en el periódico que acunó la gran camada de periodistas de la Transición por culpa de Jean-Paul Sartre y de un obispo encabronado. Llevaba diez años como profesor en la Universidad de Salamanca cuando se le ocurrió mandar leer a los alumnos (alumnas, sobre todo) de Estilística Francesa Las manos sucias, del existencialista francés. Le interesaba la confrontación de lenguajes de la obra entre dos personajes: el líder de un partido comunista, obrero, tosco, con voz de secano, y un joven burgués que había ascendido en el partido y se expresaba de forma brillosa, abstracta, metafórica. Las chicas de la clase al verse con “el demonio con rabo” entre manos acudieron a pedir permiso al obispo: “Si no tenían el permiso del obispo para leerlo, se iban al infierno”, recuerda. El cura llamó al rector, y el rector a él: “Me armó la bronca… Y me fui a Madrid”. Fue una invitación a marcharse amparada en motivos políticos, una etiqueta que servía en aquella España para vincular las arbitrariedades a una guerra de bandos (o sea, de razones enfrentadas) y disimular la mediocridad y la estulticia; la sinrazón. En resumen: el salmantino salió de clase de Estilística Francesa por intentar impartir estilística francesa.

Más tarde, una vecina de la capital, corresponsal en París, para devolverle un favor, lo puso en contacto con Emilio Romero, director de Pueblo. Él ya había pecheado su antifranquismo en revistas culturales, como Ínsula, y primordialmente cinematográficas, como Cinema Universitario: “Nos metíamos con el cine de Franco, con la censura, el antifranquismo europeo nos apoyaba”, recuerda. Las autoridades no los cazaban porque eran una minoría y no asustaban.

Aun así, por esa trayectoria, hubo que ocultar su nombre en las páginas de Pueblo. “Me enteré de que iba a firmar como Copérnico cuando un día busqué mi artículo en el periódico y lo vi”. “Las columnas tenían el atractivo del peligro, la ambigüedad, la metáfora”. La censura le pisoteó un buen número de textos: “Me pagaban por artículo publicado. La mitad se iba a la papelera, al final fui a ver a Romero y le dije que no quería escribir para la papelera, sino para ganar dinero”.

Fue una invitación a marcharse amparada en motivos políticos, una etiqueta que servía en aquella España para vincular las arbitrariedades a una guerra de bandos y disimular la mediocridad

Se abocó a un trilerismo literario en el que el papel pardillo correspondía a los cenizos del Régimen y el de gancho, a los lectores disidentes, que aprendieron a repasar sus artículos levantando las faldas de cada palabra para espiar debajo. Pone ejemplos: “Un artículo hablaba de los árbitros de fútbol, cosa de la que no sabía nada, pero hablaba de su parcialidad y de sus errores para aludir a Franco”. “Aunque la rehostia –sigue— fue un artículo que titulé Los cóndilos femorales de Marlene [Dietrich], ella se rompió el fémur y coincidió con cuando Franco mató a aquellos estudiantes [los últimos asesinados, 1975]. Para hablar de los fusilados me referí a los cóndilos femorales como cosa de sangre, de brutalidad, de antihumanidad”. No obstante, el escritor sabía, confiesa, que participaba en una especie de juego consentido.

— ¿Qué juego?

— Emilio Romero, que era un cabrón pero conmigo se portó bien, era un fascista de carnet. No había hecho la guerra porque había estado enfermo de los pulmones en un sanatorio de Guadarrama, que pasaba de bando a bando dependiendo de la posición del frente [simbologías maravillosas que regala la historia]… Entonces yo le servía en su proyecto de mostrar cierta disidencia dentro del sistema, y parece que Franco le apoyaba. A Franco le convenía que hubiera una pequeña disidencia, por supuesto, toda muy pensada.

Tras el asesinato de Salvador Allende, percibió el valor de este experimento: “Le Monde publicó un repaso de las reacciones del mundo; dijeron que en España, naturalmente, estaban muy contentos. Entonces, el embajador español mandó una carta al periódico diciendo que Copérnico había escrito en defensa de Allende; mis artículos sirvieron para tapar la boca a Le Monde”, lamenta. “Así se las daban de liberales, pero todos los demás estaban contentos: el Arriba, el ABC, el Ya…”.

Juego de mentiras

Pueblo fue sólo una más de las mentiras que aprendió a hilvanar para superar las violencias de su vida. Pero mentir para sobrevivir material y emocionalmente era, a la vez, otra violencia, aunque más sigilosa. Egido se encuentra ahora en pleno proceso de escritura de un libro que rescatará episodios de su pasado más lejano, quizás por eso su memoria fluye fresca y se explica con la calma de quien ha encontrado la médula de su propia vida.

— ¿Por qué escribe?

Pueblo fue sólo una más de las mentiras que aprendió a hilvanar para superar las violencias de su vida. Pero mentir para sobrevivir material y emocionalmente era otra violencia

— Una teoría dice que los escritores nacen de una frustración, de una experiencia desagradable. Y eso creo. Escribir es una anomalía, no es una cosa espontánea, hace falta un distanciamiento, si estás metido en la vida y en la juerga, no tienes perspectiva. En general, se escribe para compensar alguna carencia.

— ¿Cuál es la suya?

— Yo tengo la huella de la pérdida del paraíso. Era Hinojosa del Duero, en la frontera con Portugal, junto al río. Allí veraneábamos. Era la libertad. Íbamos al campo, había nubes, pájaros, nos bañábamos en la rivera, nos dedicábamos a leer. Mi tío Rafael, azañista que emigró a América, fundó una biblioteca buena en el pueblo.

Antes de relatar la primera imagen de la violencia, la primera fractura en el paraíso, Luciano G. Egido remueve su café con leche descafeinado con la cucharilla. Lo hace empeñosamente, con una torpeza infantil, como si a sus casi 90 no renunciara a esperar algo nuevo de la densidad y el cuerpo del brebaje. Al beber, se encorva sobre la taza, se entrega con cuidado.

— En el verano del 36 yo estaba con otros chicos del pueblo al lado del frontón donde los mozos jugaban a la pelota. Aparecieron en un coche cinco o seis señores de Madrid o Salamanca. Por primera vez vi hombres armados con pistolas y fusiles. Los habíamos visto en tebeos o en películas, pero no así. Tenían aire de criminales, de bestias: mal afeitados, brutales, como buscando gente para matar.

Tenía ocho años y su niñez se llenó de historias de muerte, de escenas de violencia, de susurros dentro de casa, de temor a los espías, de pánico a que los agarraran, los encarcelaran, los fusilaran (su padre era de derechas, pero gilroblista). Algunos de esos miedos hoy le provocan un absceso amargo de risa: “Decíamos que los alemanes tenían un desarrollo técnico tan grande que escuchaban las conversaciones por las bombillas, que la electricidad llegaba a un sitio donde había un señor [gesticula como si llevara auriculares] que anotaba lo que decíamos. Para oír las radios extranjeras, La Pirenaica o la de Londres, apagábamos la luz”.

La violencia era mirar a un mutilado. Egido recuerda que vivía por el pueblo un hombre sin piernas que se desplazaba en silla de ruedas. “Lo mirábamos y nos preguntábamos cómo haría para cagar. Un día lo seguimos: el tío iba a las afueras de la ciudad, tenía un sitio escogido. Allí ponía los codos a los lados [en los reposabrazos], se salía de su cacharro [deslizándose hacia abajo], cagaba, y luego se metía otra vez”. En este caso, era una violencia algo dulcificada por esa curiosidad divertida que invierten los niños en lo escatológico, pero que, igualmente, como fue comprendiendo después, dejaba poso.

Egido tuvo un paraíso, pero también un infierno, y en este último probó por primera vez su pulso como juntaletras. El averno era el colegio de Salesianos de Salamanca

Egido tuvo un paraíso, pero también un infierno, y en este último probó por primera vez su pulso como juntaletras. El averno era el colegio de Salesianos de Salamanca: “Lo he dicho ya alguna vez, y los cabrones de los curas me han insultado por hacerlo, pero era una cárcel: el consejero daba hostias a la gente, eran unos sádicos”. “Todos los años --relata-- íbamos al despacho del director a entregarle una carta que escribía un alumno, y por desgracia siempre me la encargaron a mí”. Ahí comprobó su facilidad para enhebrar mentiras. “Yo no podía decir, el director don Emilio Corral es un hijo puta, yo decía bobadas, aprendí que escribir no es decir la verdad… Esa experiencia de la mentira seguiría en Pueblo, otra vez volví a escribir mentiras, nunca escribí lo que quise escribir”.

— ¿Y ahora también miente en las novelas?

— Yo también pienso que sí—afirma, amablemente escandalizado por la imposibilidad de sobornarse a sí mismo— porque probablemente quería decir otras cosas de las que he dicho, pero por lo menos creo que ya miento menos.

— Si algo se destaca de su obra, es su preocupación por el lenguaje, por el estilo… Pero vivimos en una época que santifica la frase corta, la agilidad, la acción.

—Es posible, pero a mí me tiene sin cuidado, creo que la literatura es el lenguaje, no las ideas, es la lengua, la palabra.

La conversación deriva en Faulkner, en el azar y la necesidad de Jacques Monod. Preguntado por su desapego hacia los círculos literarios y por la marginalidad (o independencia) que suele vincularse a su nombre, responde con una anécdota de Baroja. El autor de El árbol de la ciencia observó una camada de pollitos. Las criaturas se percataron de que uno de sus hermanos tenía una mancha en la cabeza y lo mataron a picotazos. “No soy tan pesimista como Baroja, pero si en un grupo tienes una nota distintiva, te machacan, no te aguantan”.

Parece que ese desclasamiento le ha acompañado siempre. Él solo escribe, publica y disfruta de sus seis hijos y sus once nietos.

Salimos de la cafetería. Egido no pierde energía y se pone a recordar las cartas que llegaban a Pueblo mentándole la madre a Copérnico. “Una me dijo que el error de Franco había sido no permitir el aborto porque así gente como yo no habríamos nacido… No me insultaba y ya está, lo elaboraba”, se asombra todavía.

Nos despedimos. Cuando se le ve alejarse por la calle Princesa, vuelve a la memoria de este entrevistador la historia que la madre de Egido contaba fascinada: una vez se encontró con Miguel de Unamuno por la calle y éste se levantó el sombrero y le cedió el paso por la acera. Probablemente, en el momento exacto, ella no tuvo conciencia de que ese encuentro fortuito acabaría adquiriendo el peso de algo esencial y simbólico en su memoria. Siempre es la historia la que da la perspectiva.

Luciano G. Egido sigue caminando, arrastrando sus 88 años, sin bastón.

_____________

En enero CTXT deja el saloncito. Necesitamos ayuda para convertir un local en una redacción. Si nos echas una mano grabamos tu nombre en la primera piedra. Del vídeo se encarga Esperanza.

Autor >

Esteban Ordóñez

Es periodista. Creador del blog Manjar de hormiga. Colabora en El estado mental y Negratinta, entre otros.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí