Poder destructivo.

Carlos BraydaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.

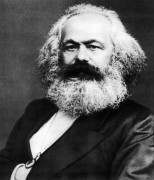

¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado?, ¿de Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal, de teorías sobre estadística, de problemas económicos y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros.

– Arthur Jensen, presidente de CCA. Un mundo implacable.

¿Qué tienen en común Jeff Bezos y Iósif Stalin? Un cierto encanto de supervillano, una fría austeridad, una disciplina de hierro, una afición por unos objetivos de producción que desloman y un saludable gusto por el terror.

No obstante, su mayor coincidencia es que tanto el Secretario General como el presidente de Amazon, Inc. edificaron dos de las economías de planificación central más grandes de la historia. Aunque claro, quizá no sea tan sorprendente: ¿qué es lo que mejor encarna el característico espíritu “hazte grande rápido” de Bezos sino el plan quinquenal? Gracias a su logística de vanguardia y a sus cadenas coordinadas de suministro, Amazon registró el año pasado un PIB de 230.000 millones de dólares. No es difícil imaginar al tío Iósif brindando por el éxito de Bezos en el gran Comité Central del cielo. En honor a la reciente reivindicación de Jared Kushner que esgrime que “el gobierno debería gestionarse como una gran empresa estadounidense”, ¡alcemos los comunistas nuestro puño en señal de solidaridad!

De hecho, como escriben Leigh Phillips y Michal Rozworski en La república popular de Walmart, Amazon no es más que una de las miles de empresas, grandes y pequeñas, que planifican sus entradas y salidas de manera centralizada. De las cien primeras economías mundiales, aproximadamente sesenta y nueve de ellas son empresas, no países, y la mayoría, por no decir todas, se planifican de manera interna. (Sears, que dividió la empresa durante la última década en un “mercado interno” de unidades competitivas, gracias a su director y devoto de Ayn Rand Eddie Lampert, está visiblemente ausente de la lista). A pesar del derrumbe de la URSS y de la doctrina mundial sobre los mercados que proliferó a renglón seguido, parece que la planificación sigue estando presente entre nosotros.

A pesar del derrumbe de la URSS, parece que la planificación económica sigue estando presente entre nosotros

El problema es que la planificación no está yendo bien para la mayoría de nosotros. Sí, es cierto, la automatización y la “inteligencia de datos” han conseguido que los consumidores tengan bienes más baratos, aunque, por desgracia, la mayoría de esos mismos consumidores también son trabajadores que están siendo explotados sin piedad. Mientras avanza día a día la promesa que ofrecen las nuevas tecnologías, los trabajadores siguen durmiendo de pie o desplomándose de agotamiento. La planificación, que fue una herramienta revolucionaria para reducir el tiempo de trabajo y eliminar la explotación, se ha convertido en otro vulgar mecanismo más para maximizar los beneficios de unos vampiros superricos, calienta-planetas, rompe-sindicatos, autoritarios, que además no hemos elegido. La República Popular de Walmart argumenta que la izquierda debería recuperar su reivindicación radical en favor de establecer una economía planificada democráticamente y reconvertir ese instrumento corporativo en beneficio de todos. Lejos de ser un frío panfleto sobre teoría logística, el libro plantea preguntas cruciales sobre justicia, tecnología y sobre nuestra propia capacidad para construir un mundo nuevo, a pesar de la catástrofe económica y climática.

Se suponía que la economía planificada se había extinguido hacía tres décadas. La Unión Soviética daba su última bocanada de aire, el capitalismo estadounidense descorchaba una botella de Cristal, la socialdemocracia europea pedía otro cortado y China apretaba un botón llamado “socialismo de mercado”. No obstante, si realmente se le dedica tiempo, todavía es posible encontrar un experto de la Hoover Institution que acepte a regañadientes que la planificación gubernamental sigue siendo mejor que el mercado en el caso de ciertos servicios públicos, como por ejemplo la asistencia sanitaria o los bomberos. Sin embargo, todos desenfundan sus espadas cuando se propone este método para cosas como la vivienda, las farmacéuticas, la energía o, Dios no lo quiera, los bienes de consumo en general.

Sin embargo, lo que puede que sorprenda a los advenedizos es que muchos de los autodenominados marxistas se muestran también reacios a la planificación. A pesar de que Phillips y Rozworski lo mencionan entre sus agradecimientos, Bhaskar Sunkara, redactor de la revista de izquierdas Jacobin, se identifica como un socialista de mercado. En un ensayo de 2013 que esbozaba una agenda para la izquierda, el redactor ejecutivo de Jacobin, Seth Ackerman, reconoció que los mercados son necesarios, así que quizá lo mejor sería encontrar una manera de socializarlos. Vivek Chibber, profesor de sociología y, junto con Sunkara, uno de los coautores de El ABC del socialismo, descarta la planificación por considerarla un callejón sin salida: “Podemos querer que funcione la planificación, pero no tenemos pruebas de que pueda funcionar”. Una de las “peores herencias” de la izquierda ha sido “asociar al socialismo con la planificación central”. El socialismo de mercado, según se nos cuenta, es el comunismo para adultos.

Todo el mundo, desde el socialista de mercado hasta el economista austríaco, eligió su bando en el increíblemente sexy intercambio académico conocido como el “debate sobre el cálculo económico en el socialismo”. La discusión debería resultar conocida: las transacciones del mercado proporcionan información decisiva a los productores sobre lo que necesitan los consumidores y los otros productores; y, por tanto, sobre cuánto es necesario producir. Intentar calcular (o lo que es lo mismo, planificar) esta galaxia de entradas y salidas interdependientes es imposible en el caso de una economía fluida. Es una cuestión de información, idiota. Y, te guste o no, los precios del mercado son la mejor manera de recopilar la información que necesitamos para determinar la oferta y la demanda.

A raíz de esto, apareció una rica tradición de heterodoxia económica, matemática e informática que intentó responder a este problema de cálculo; sin embargo, la moderna capacidad de procesamiento, que eclipsa el ancho de banda del que se disponía en el siglo XX, es la que mejor contrarrestó el argumento anterior. Tomemos como ejemplo al científico informático y economista Paul Cockshott que, en aproximadamente dos minutos y utilizando solo los equipos de la universidad, afirmó haber ejecutado modelos que consiguieron optimizar una economía “de aproximadamente el tamaño de Suecia”. Es de imaginar que los descomunales centros de información de Amazon, Ford o Foxconn podrían ser capaces de realizar cálculos incluso más impresionantes. Además, insistir en que la teoría comunista debe demostrar una supuesta ecuación perfecta es mentir o ignorar la pregunta. La pregunta no es si la planificación es matemáticamente infalible, sino si asigna los recursos mejor que el mercado.

La respuesta, para regresar al mundo material, es que sí. Es cierto que en el capitalismo las empresas planifican internamente pero compiten unas entre otras, en un baile que hace que las empresas sigan innovando para buscar nuevas formas de captar plusvalías y, en ocasiones, beneficiar a la gente normal de forma involuntaria. Esta dinámica no ocurriría de forma natural en una economía planificada; no se puede simplemente confiscar Amazon o Walmart, nacionalizarlas y detenerse ahí. Por lo que parece, Phillips y Rozworski son conscientes de eso (hay un capítulo entero de La República Popular de Walmart titulado “La nacionalización no basta”) y apuntan en la dirección de una interesante línea de pensamiento concebida por el economista J. W. Mason: los bancos suelen operar como un Gosplán privatizado, en el cual el fondo de reptiles del capital financiero se destina a la empresa que un grupo de planificadores vestidos con ropa de Brooks Brothers decide que merece una inversión, independientemente de la rentabilidad. En otras palabras, la competencia del mercado es difícilmente el motor divino que se encuentra detrás de la innovación si tantas empresas, como describe Mason, “nacen cada día por la gracia de aquellos que las financian”.

fueron sobre todo el Pentágono y el Departamento de Energía, inmunes al mercado, los que desarrollaron las baterías, los algoritmos, las pantallas táctiles y los microprocesadores

Incluso en ese caso, ¿podría la planificación replicar la capacidad que tiene el mercado para innovar? El antiguo director de Ford, Mark Fields, parece sin duda pensar que sí y declaró en 2016 que dentro de poco su empresa “será capaz de utilizar la analítica para anticipar las necesidades de las personas, en lugar de tener que esperar a que la gente nos diga lo que quiere”. Y frente a la mofa simplista de los conservadores (“me encanta ver a los estúpidos milenials enfrentarse al capitalismo en sus iPhones fabricados por Apple”), se podría argumentar que fueron sobre todo el Pentágono y el Departamento de Energía, que son inmunes al mercado, los que desarrollaron las baterías, los algoritmos, las pantallas táctiles y los microprocesadores que nuestros amigos de derechas utilizan para tuitear sobre la caravana de musulmanes. De nuevo, nada de esto significa ensalzar las actuales decisiones o a los profesionales de la planificación tal y como se concibe en el sistema capitalista, sino reconocer su poder y de qué otra manera podría utilizarse.

Eso en cuanto a la viabilidad; sin embargo, la izquierda tiene todavía motivos para albergar un profundo escepticismo tecnológico. Cuando muchos de nosotros escuchamos la frase “recopilación de datos”, no pensamos tanto en justicia social sino en Facebook vendiendo nuestros datos personales, en la vigilancia de la NSA y en los modelos racistas de control policial “predictivo”. En su libro Automatizando la desigualdad, Virginia Eubanks enumera las políticas estatales que subordinaron al control algorítmico las solicitudes de prestaciones sociales, la adjudicación de viviendas y la investigación sobre el bienestar infantil. Los resultados han sido catastróficos para los pobres y para la clase trabajadora, de todas las razas y sexos. Al fin y al cabo, los algoritmos los escriben los humanos y los prejuicios intervienen en la versión digital tanto como lo hacían en la versión analógica del siglo XX, puede que incluso más. Phillips y Rozworski reconocen la existencia de esta realidad y recomiendan encarecidamente, con razón, que se lleve cabo un control, puesto que es necesario garantizar que este ingrediente envenenado no se añade a la receta.

Pero la esperanza reside en reconocer que la tecnología es una construcción política, en lugar de una especie de fuerza transcendental y neutral. Si es posible programar la consolidación de jerarquías, no cabe duda de que podemos trabajar para programar su destrucción. (Ya existen prometedoras investigaciones sobre cómo tener en cuenta algunos problemas como por ejemplo el “impacto desigual”). En palabras de Eubanks: “Si queremos que haya una alternativa, debemos construirla ex profeso, ladrillo a ladrillo y byte a byte”.

Más allá de la justicia algorítmica, el verdadero fantasma que atormenta al socialismo, como es lógico, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuyo historial de planificación es menos que ejemplar. Aunque el comunismo con mayúsculas propiciara la industria moderna, la alfabetización y la seguridad social, Phillips y Rozworski no niegan el fracaso último del experimento soviético. La Revolución de Octubre tuvo que contorsionarse y quedó en entredicho como consecuencia de una guerra mundial, una guerra civil, una invasión imperialista, un atraso económico, otra guerra mundial y medio siglo de carrera armamentística contra EE.UU. Por el bien de la revolución se pospuso indefinidamente la democracia. Aunque las empresas soviéticas y alemanas del este fueran tanto o más eficientes que sus equivalentes occidentales, esa configuración siguió resultando en trabajadores que se oponían al trabajo y gerentes que mentían sobre la producción, es decir, daban mala información. (En una ironía particularmente cruel, los burócratas del Gosplán hasta terminaron saboteando los nuevos modelos de planificación informatizada, no fuera a ser que perdieran ellos mismos su peso político. Sus improbables coconspiradores fueron los criptocapitalistas “reformistas” que se preocupaban porque los algoritmos pudieran funcionar de verdad y ¡conservaran la planificación para siempre!)

Para Phillips y Rozworski, no fue la planificación comunista lo que condujo al autoritarismo y al desastre, sino que fueron el autoritarismo y el desastre los que condujeron a la mala planificación. “La democracia”, escriben, “no es un ideal abstracto que se agrega a todo lo demás, sino que es fundamental para el proceso”.

Hace unos pocos años, la novela Abundancia roja de Francis Spufford otorgó a la idea misma de la planificación soviética el papel de héroe, desde el cual cae en desgracia, como le sucede a todos los héroes trágicos. No hace falta subestimar esa tragedia, pero es posible sobrestimarla. No olvidemos lo que sucedió tras la llegada victoriosa del mercado a la antigua URSS: la producción de bienes de consumo, la producción industrial y la esperanza de vida se desplomaron. Apareció una nueva clase de personas sin hogar que se congelaban hasta la muerte en las calles, los callejones y los parques. A menudo hablamos de los millones de personas que fallecieron durante el estalinismo de la década de 1930, pero no hablamos de los millones de personas que fallecieron durante la época poscomunista de la década de 1990. De manera previsible, algunas encuestas recientes reflejan que la mayoría de los rusos todavía lamentan el derrumbe de la URSS y su economía planificada. (En 1996 casi eligieron al candidato presidencial comunista Gennady Zyuganov hasta que (ojo al dato) los charlatanes de derechas se confabularon con un gobierno extranjero enemigo para ayudar a colocar un bufón corrupto y ampliamente impopular mediante una campaña mediática que utilizaba propaganda total y manifiesta). La experiencia soviética supuso una lección, estamos de acuerdo, pero no es la que muchos engreídos fetichistas del mercado quieren que pensemos que es.

Y si todo eso puede pasarle a una superpotencia, imagínate a lo que se enfrentó Chile, que pretendía ser la alternativa socialista a la tecnocracia soviética: en 1970, el presidente marxista Salvador Allende ganó las elecciones, aupado por el apoyo de la clase trabajadora, y estableció una red de planificación participativa en todo el país. Como era de esperar, EE.UU. frustró este nuevo enfoque mediante un bloqueo económico primero y mediante un golpe militar respaldado por la CIA después, que consiguió extinguirlo finalmente en 1973. Aun así, el espíritu pionero del momento quedó capturado de forma conmovedora en el maravilloso estudio de Eden Medina llamado Revolucionarios cibernéticos. Lo que sucedió después es un cliché deprimente: se instauró un régimen dictatorial con un carácter netamente antizquierdista y se utilizó a todos los chilenos como cobayas del loco laboratorio del mercado.

¿Cómo tratará ese mismo mercado a los trabajadores del mañana que sucumban ante las inminentes oleadas de automatización? ¿Es el mercado realmente compatible a largo plazo con algunos objetivos políticos progresistas como por ejemplo la renta básica universal o el pleno empleo? ¿Permitirá realmente el mercado que se ponga fin al encarcelamiento en masa? Y luego está la palabra que empieza por c: el mes pasado nos enteramos de que ya es imposible prevenir un cambio climático potencialmente catastrófico y que incluso si abandonáramos mañana mismo las emisiones de carbono, la temperatura del ártico en 2099 será 5 ºC más alta. La expresión “a paso de glaciar” ya no significa lo que significaba antes. En vista de esto, The Atlantic, el portavoz oficial del dios de la muerte Nyarlathotep, sugiere como es lógico que “cualquier plan realista para descarbonizar la economía de EE.UU. requerirá casi de forma inevitable el tipo de avance tecnológico comercial que suele provenir de los emprendedores privados”. Para no quedarse atrás, el New York Times publicó el mes pasado un editorial con el título (no es broma): “¿Puede Exxon Mobil proteger a Mozambique del cambio climático?”.

el desastre climático es la razón más evidente para abandonar la estúpida y cortoplacista lógica animal del mercado como plan racional y humanitario

Esto no tiene que ser así. Según sostienen Phillips y Rozworski, adaptar la industria a la energía renovable es algo que EE.UU., India y China podrían conseguir, pero, por si no lo sabías, los principios del comercio no les están incentivando lo suficientemente rápido. La agricultura libre de emisiones de carbono es una gesta más complicada, pero seguro que lo sería menos si fuera un proyecto estatal libre de la injerencia del mercado, como lo fue el Sputnik o el Proyecto Manhattan. La periodista climática Kate Aronoff sugiere: “Si generas un impulso exitoso para nacionalizar [el sector de los combustibles fósiles] o para reducir rápidamente su poder, eso sentaría un auténtico precedente para otros sectores… Y luego podrás nacionalizar Monsanto. Haz que eso sea el eje principal de la reivindicación populista de un movimiento para evitar el cambio climático”. Dentro de la izquierda existen escuelas diferentes en lo que respecta a la ecología (Phillips, escritor científico durante el día, ha recibido críticas por su “ecomodernismo” consumista a favor del crecimiento), pero es de esperar que todos podamos ponernos de acuerdo en que acabar con el mercado de la energía existente es un paso necesario.

Más que ninguna otra crisis del capitalismo, el desastre climático es la razón más evidente para abandonar la estúpida y cortoplacista lógica animal del mercado como plan racional y humanitario. Por citar la superior crítica del capital que aparece en Gremlins 2, esto ha sido “una gestión totalmente fallida”. Y si la historia de las crisis del capitalismo sirve en algo de guía, es muy posible que el cambio climático dé como resultado un Estado más grande, más voluminoso y más controlador, pase lo que pase. Antes de que las cosas comiencen de verdad a resquebrajarse, deberíamos empezar a decidir si ese Estado funcionará según principios de igualdad o bajo el impulso letal fascista. ¿De verdad existe alguien que no tenga un yate llamado Fountainhead que quiera dejar que la mano invisible del mercado tome esa decisión?

A su favor, hay que decir que Phillips y Rozworski regresan repetidamente a lo largo del libro a la necesidad de una movilización en masa. La planificación no es un truco raro para alcanzar el socialismo. A menos que lo único que queramos sea la optimización de los beneficios mediante un capitalismo de Estado, para lograr la planificación de verdad hará falta una lucha de clases continua y brutal. Hará falta experimentación, fallos y, como dijo una vez Marv Alpert, una defensa tenaz. Cualquier esperanza de éxito reside en un movimiento popular rejuvenecido, robusto y, cómo no, mundial, para acabar con las barricadas políticas, legales y físicas que han erigido los gobiernos y el capital. Pero la planificación tiene que formar parte de la agenda.

Aquí resulta útil el concepto cibernético del feedback: la idea misma de un plan, de otorgarle a cada persona el control de su propia vida, es precisamente el tipo de idea revolucionaria que puede alimentar, inspirar y mantener vivo un movimiento de ese tipo. La última frase de la novela Abundancia roja de Spufford no debe leerse como el final de un sueño, sino como el verdadero comienzo de la historia: “¿Puede ser, puede ser, puede acaso ser de otra manera?”.

Hay que esperar que pase lo mejor, por supuesto. Y hacer un plan por si pasa lo peor.

-------------------------------------------------------------------------------

Brendan James es escritor, músico y coautor de La guía del Chapo sobre la revolución.

Traducción de Álvaro San José.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en The Baffler.

CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...

Autor >

Brendan James (The Baffler)

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí