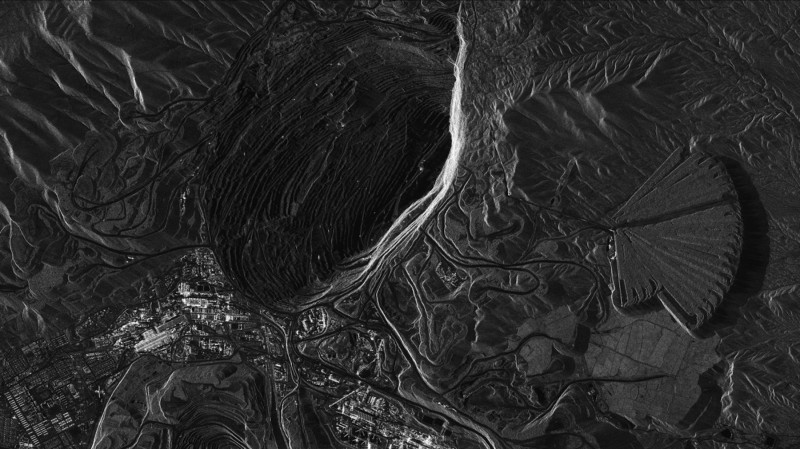

Mina de cobre de Chuquicamata, en el desierto de Atacama.

Godofredo Pereira (CC BY 2.0)En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Por miedo al sabotaje, la empresa estatal de cobre Codelco había suspendido las habituales visitas a la mina de Chuquicamata, a seis kilómetros de Calama, en medio de un paisaje lunar, apocalíptico, pero no por eso menos sublime, del desierto de Atacama. Solo habían transcurrido cuatro años desde aquella triunfante asamblea del FMI en Lima durante la crisis de los gobiernos de la izquierda, pero el nuevo consenso de Washington en América Latina, liderado por Christine Lagarde y anunciado con aquella mejora del ceviche neoliberal, había saltado por los aires en el país más estrechamente identificado con sus recetas: Chile. Tras la primera explosión de protestas en Santiago contra una subida del precio del metro, las manifestaciones contra el Gobierno del empresario billonario Sebastián Piñera se habían extendido a lo largo del estrecho país. Desde los bosques de eucalipto comercial en el sur que expulsaban a los indígenas mapuches, hasta las grandes minas transnacionales del desierto de Atacama, cinco mil kilómetros más al norte, donde la sequía avanzaba implacable.

En Calama, la triste ciudad minera de burdeles y casinos a unos pocos kilómetros de Chuquicamata, bandas de jóvenes encapuchados se peleaban todas las tardes con los carabineros antidisturbios. Después de la batalla campal, un grupo de adolescentes comían hamburguesas con diez salsas y escuchaban vídeos de rock duro en un falso diner neoyorquino de la calle principal. Uno llevaba una camiseta del Che Guevara, lo que tenía mucho sentido porque el Che se detuvo unos días en Calama durante la odisea latinoamericana que emprendió a principios de 1952 con su amigo Alberto Granado en una vieja motocicleta Norton. (…)

Casi sesenta años después, medio olvidado ya el trágico golpe contra Allende, la masacre neoliberal de Pinochet y la lenta salida del miedo cotidiano a vivir en una democracia vigilada, el pueblo de Chile se había levantado en una espectacular reivindicación colectiva de cambio. Fue como si de repente alguien, quizás el fantasma del joven Ernesto Guevara, hubiese quitado el velo de los ojos de los chilenos. Y lo más subversivo de todo era lo mucho que Chile se parecía ya a Europa o a Estados Unidos, tras casi cinco décadas de «reformas estructurales» de la escuela neoliberal. En términos de crecimiento del PIB, habían dado buenos resultados, acortando la brecha con los países desarrollados más que en el resto de la región. Chile era el país latinoamericano que más recordaba a la periferia europea (en renta per cápita rebasaba ya a Polonia). (…)

Aquí, en el tóxico desierto minero, otra serie de reivindicaciones se sumaron a las protestas en el resto del país. «Con la minería tenemos lo que los neoliberales llaman con sus eufemismos externalidades. Una externalidad sería, por ejemplo, que se agote el agua y que la que quede esté contaminada de arsénico y plomo», me explicó, sentado en su humilde casa en Calama, Esteban Velásquez, diputado de la región de Antofagasta y toda una rara avis en la política chilena, al que se comparaba con el uruguayo José Mujica por su austeridad personal y fuertes convicciones. «La filosofía de las élites en Santiago, cuando se trata de esta región, siempre ha sido: el desierto lo aguanta todo». Las fundiciones en Calama que producían el concentrado de cobre habían sido las más contaminantes del mundo. Ya existían niveles peligrosos de arsénico en el aire debido a la actividad volcánica, pero desde unos años atrás apenas había controles sobre lo que se desprendía de las chimeneas de las fundiciones. Todo el norte de Chile y gran parte del país ya sufría una grave escasez de agua. Más al sur, la ciudad de Copiapó se había quedado literalmente desabastecida de agua y el Gobierno se vio forzado a financiar las construcciones de una planta desalinizadora en la costa para bombear el agua del mar al árido interior.

La Constitución chilena, redactada en 1980 bajo la fría mirada del dictador Pinochet, defendía como un derecho la propiedad privada del agua, un generoso regalo constitucional rentabilizado por empresas mineras y agroindustriales

Desde el mirador situado encima de la enorme mina a cielo abierto, no era difícil imaginar la gravedad del problema medioambiental en Calama. Gigantescos camiones de la marca Caterpillar bajaban cargados de roca de cobre tambaleándose sobre inmensas ruedas más grandes que las viviendas de los mineros. La roca tenía el 0,5 % de cobre. Es decir, que por cada cien toneladas de roca extraídas del inmenso agujero en el desierto, se sacarían cincuenta kilos de cobre. La roca era molida utilizando ingentes cantidades de agua y luego transportada a las plantas de abajo para ser transformada en concentrado con el 30% de ley de cobre. Y así exportado probablemente a China. Detrás se veían las llamas y la humareda negra de un vertedero. Con el cambio climático más avanzado en el alto desierto andino que en la mayor parte del planeta, los manifestantes de Calama entendían como nadie la importancia de la principal reivindicación de las protestas de 2019: una asamblea constituyente para diseñar una nueva Constitución. Porque la existente Constitución chilena, redactada en 1980 bajo la fría mirada del dictador Augusto Pinochet, defendía como un derecho la propiedad privada del agua, un generoso regalo constitucional rentabilizado por empresas mineras y agroindustriales. Es más, la Constitución blindaba el derecho sagrado de las empresas extranjeras que habían abierto veinte minas en Chile, lo que representaba el 70 % de la extracción del cobre nacional, a obtener beneficios sin pagar royalties. (…)

Mientras las barricadas se levantaban a las afueras de la ciudad, en el Park Hotel, a cuatrocientos metros del aeropuerto, se palpaba la zozobra de los directivos e ingenieros mineros que aprovechaban los doce vuelos diarios a Santiago para no tener que vivir en Calama. Una vez en la capital, el túnel de San Cristóbal los llevaría directamente del aeropuerto a Vitacura y los distritos de lujo en la cordillera del oeste de Santiago. De modo que tampoco allí tendrían que afrontar la cruda realidad chilena. El sindicato minero, cooptado por el Estado tras décadas de lucha bajo el liderazgo de la histórica sindicalista Carmen Lazo, se mostró reacio a participar en la rebelión popular contra Piñera. Pero los ejecutivos mineros entendían el peligro del levantamiento en las calles. Cuando el movimiento de protesta, coordinado mediante las redes sociales y sin líderes, convocó una huelga general en todo el país, las barricadas de basura encendida aparecieron en todas las salidas de Calama y los autobuses que transportaban a los trabajadores hasta las minas quedaron inmovilizados. Es más, una semana antes, los trabajadores del puerto de Antofagasta, en el Pacífico, habían secundado el primer paro. Cientos de toneladas de cobre quedaron en los vagones del tren a la espera de ser descargados en los buques que los llevarían a China. De este puerto salía gran parte de las exportaciones de cobre, el 80 % del total exportado en el momento álgido del superciclo de las commodities, del que la economía chilena dependía. «Con razón están preocupados, porque esto es el ajuste de cuentas del pueblo chileno», sentenció Velásquez.

Tras la experiencia de aquellas multitudes vestidas de Neymar en la Avenida Paulista de São Paulo, convencidas de que la privatización de todo sería la solución de los males causados por Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores, fue un soplo de aire fresco llegar a Santiago de Chile en otoño de 2019. Decenas de miles de chilenos, la mayoría veinteañeros, acudían todas las tardes a plaza de Italia, en el centro de la capital, para expresar su rechazo a la economía de mercado de las privatizaciones y la banalidad y exigir un giro de ciento ochenta grados o el cese de Piñera. La bandera de las manifestaciones era la insignia de los mapuches, con su cultrún amarillo, emblema de la cosmovisión de los indígenas de Chile y Argentina. En Chile la gente entendía lo que suponía ser un conejillo de indias en el laboratorio del experimento neoliberal latinoamericano más famoso. La economía había sido elogiada tantas veces en el Wall Street Journal a lo largo de los años que ni hacía falta pagar el publirreportaje. Los tertulianos de las jornadas bancarias, menos preocupados por los recuerdos y las pesadillas, situaban el inicio del milagro en el golpe de Pinochet de septiembre de 1973. Entonces los Chicago Boys del premio Nobel Milton Friedman, que luego asesoraría a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan y a Boris Yeltsin, habían aplicado la terapia de shock económica, mientras los servicios de inteligencia de la infame DINA pinochetista descargaban sus propios shocks eléctricos, en absoluto metafóricos, en las cámaras de tortura de la finca de Villa Grimaldi, en las afueras de la ciudad. El título del discurso que pronunció Friedman ante la junta militar en marzo de 1975 sentaría las bases para décadas de torturas económicas a manos del FMI, cuyo último ejemplo era Grecia.

El sistema de pensiones de capitalización promocionado como la panacea para un mundo envejecido había acabado con un resultado un tanto decepcionante. El 80 % de los jubilados cobraban pensiones inferiores al salario mínimo

«¿Gradualismo o tratamiento de shock? Si quieres cortar el rabo de un perro, no lo haces poco a poco, sino de un machetazo», sentenció Friedman en su presentación, un símil que debió de gustar a los militares presentes. Chile estrenó el nuevo modelo neoliberal de desregulación, privatización y Estado menguante (salvo para el presupuesto policial y militar), que luego se pondría de moda a escala global. Tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a Friedman en 2002, cuatro años antes de su muerte, cuando pasaba el invierno con su mujer en una urbanización de la despreocupada tercera edad en Florida. «Lo hicieron muy bien», dijo en referencia a Sergio de Castro y demás Chicago Boys chilenos. «Pero no hacía falta crear una dictadura para hacerlo». Un conveniente fallo de memoria, a sus entonces noventa años, permitió al padre del monetarismo ignorar el hecho de que había visitado Santiago para asesorar a los generales uniformados y los economistas trajeados cuando ya estaba en plena marcha la tortura de cuarenta mil opositores al golpe. Tres mil de ellos desaparecerían tal vez atados a un viejo raíl de acero de los ferrocarriles mineros y arrojados al Pacífico desde un helicóptero.

En cambio, los analistas bancarios más sensibilizados políticamente —conscientes de la importancia ideológica de casar los resultados económicos con la democracia liberal— situaban el éxito chileno en la democracia de los años noventa, tras el referéndum de 1989 y la caída de Pinochet. Pero incluso estos se sentían agradecidos al viejo dictador, reconvertido en abuelo paternalista merced al marketing neoliberal. Las reglas de juego de los Chicago Boys se habían incorporado a la Constitución pinochetista que pasaría sin modificaciones a la democracia. Esto protegería, coincidían los analistas del Banco Santander y de la agencia Moody’s, al sistema chileno de cualquier gobierno de corte «populista» que pensara deshacer todos los logros y los sacrificios realizados. Pero ser el país paradigmático del neoliberalismo y tenerlo inscrito en la piedra constitucional no merecía tantos elogios para quienes lo padecían. El famoso sistema de pensiones de capitalización diseñado por el hermano del presidente, José Piñera, en tiempos de Pinochet y promocionado en road shows globales, financiados por los bancos, como la panacea para un mundo envejecido, había acabado con un resultado un tanto decepcionante. El 80 % de los jubilados cobraban pensiones inferiores al salario mínimo de 350 euros al mes. Alejandro Quiroga, profesor de instituto de cara arrugada, larga melena y barba blanca que le daba aspecto de profeta, resumió el problema: «Yo tengo una jubilación que no me alcanza para vivir y tengo que seguir trabajando a los 92 años». Lo cierto era que Santiago estaba lleno de ancianos pluriempleados. Algunos abuelos y bisabuelos habían recurrido al suicidio. Pero el sistema de Piñera era una mina de oro para el sistema financiero. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP), entidades privadas gestionadas por aseguradoras globales como MetLife, gestionaban nada menos que 250.000 millones de dólares de ahorros de los chilenos. Una fortuna que se canalizó hacia bancos y fondos con excelentes márgenes de beneficios. Asimismo, el acceso a la educación y la sanidad estaba sesgado en favor de los que más tenían y se disparaba el endeudamiento estudiantil, sujeto a tipos de interés prohibitivos pagados a los bancos.

(…)

Conscientes de que nada podía cambiar si no se reconstruía la casa desde los cimientos, los jóvenes en la plaza de Italia reivindicaban antes que nada una nueva Constitución. Al inicio de las protestas, Piñera lo negaba todo. Había anunciado que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable», en referencia a las escenas de violencia. Sobre todo en el metro, donde grupos anarquistas habían destruido diecinueve estaciones. La primera dama Cecilia Morel denunció una «invasión extranjera alienígena». La pareja presidencial seguía el ejemplo de Luis Almagro, el secretario general uruguayo de la Organización de Estados Americanos, tan identificado con la agenda de Washington que, tras las protestas en Quito y Santiago, había denunciado un complot de «las dictaduras bolivariana y cubana para financiar, apoyar y promover el conflicto político y social».

Pero el discurso del nuevo macartismo latinoamericano provocó incredulidad en las calles de Santiago. Cuando el general Iturriaga, máximo mando de las Fuerzas Armadas, respondió que «yo no estoy en guerra con nadie», el error garrafal de cálculo de Piñera se hizo evidente. Días después, cuando más de un millón de manifestantes contra las AFP y el sistema privatizado de pensiones se lanzó a las calles en Santiago (en un país de diecinueve millones de habitantes), quedó claro que el presidente jamás recuperaría la credibilidad. Piñera había intentado ir más lejos que ningún Gobierno demócrata en el proyecto de Friedman y Pinochet al anunciar una serie de recortes de impuestos a sus amigos de la oligarquía. Pero fue el momento menos indicado. Dio marcha atrás en todas las medidas recién anunciadas, desde la subida de precios al recorte de impuestos sobre sociedades, y dio su apoyo a una nueva Constitución. Aun así, no se desconvocaron las protestas. Siguieron produciéndose cada día en Santiago y en el resto del país en medio de un millón de grafitis: «Chile despierta!», rezaban muchos. «Milicos (militares) ¡Devolveremos sus balas!», advertía otro tras la muerte de una treintena de personas en el estallido y las graves lesiones oculares de otros veinticinco manifestantes causadas por los disparos a bocajarro con balas de goma de los carabineros. Los grafiteros no llegaron a competir con el muralismo vanguardista de Roberto Matta y los brigadistas de los años de Allende. Pero las estatuas oficiales de símbolos de la patria untados con tres o cuatro capas de pintura multicolor, con una bandera mapuche y una máscara antigás colocada en la cara del héroe de la independencia Ambrosio O’Higgins, parecían homenajes al pop art revolucionario chileno de los años setenta. Uno de los grafitis más reveladores de los miles de garabatos rezaba: «Chile, donde nació el neoliberalismo y donde morirá». Aunque no se sabía muy bien qué vendría después. Otro grafiti confesaba: «Hay tantas cosas que cambiar que no se qué huevada pedir aquí».

En plaza Italia se realizaba todos los días una estruendosa cacerolada. El estruendo más ensordecedor de todos era obra de cientos de jóvenes que golpeaban con piedras, palos y a veces con sus puños una barrera metálica levantada para proteger la torre Telefónica en el área en frente de la plaza. Era la sede de la empresa española Movistar, que había comprado a precio de saldo la recién privatizada empresa telefónica chilena en 1996, bajo la dirección de Juan Villalonga, amigo del presidente conservador español José María Aznar, que a su vez había privatizado lo que quedaba de participación estatal de la Telefónica española unos años antes. «¡Crack, crack, clang, clang!». Sonaban los golpes contra la valla de acero. Algunos chavales hacían kung-fu para amplificar el ruido de sus patadas contra el metal. Fue una perfecta banda sonora para la crisis del modelo neoliberal y lo que algunos habían calificado veinte años antes como una nueva conquista española, en los tiempos de multinacionales con sede en el paseo de la Castellana y de ejecutivos con mocasines y abrigo loden.

Otras empresas españolas estaban en el punto de mira de los manifestantes, sobre todo constructoras como Ferrovial y Abertis, que habían logrado hacerse con jugosas concesiones de carreteras privadas bajo un modelo muy friedmaniano en el que el peaje subía cuanto más tráfico hubiera. Fue una idea inspirada en la economía de la oferta y la demanda para lograr que la mano invisible del mercado redistribuyera el tráfico eficazmente y evitar así los atascos. Solo que no existían rutas alternativas, de modo que los conductores en general, tras pagar el peaje más caro durante la hora punta, se metían resignados en una kilométrica caravana. Quien no pagara en un sistema que ofrecía pingües beneficios a las multinacionales españolas y a otras europeas, perdía su carné de conducir. (…)

Las empresas españolas Ferrovial y Abertis habían logrado hacerse con jugosas concesiones de carreteras privadas bajo un modelo muy friedmaniano en el que el peaje subía cuanto más tráfico hubiera

En la agenda económica alternativa que emergería de la ola de protestas, el asunto del extractivismo era un elemento permanente. El frente amplio de la izquierda que rechazaba la política de consenso post-Pinochet, gestionado por los socialdemócratas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, defendía alternativas a la dependencia de la minería, así como de las piscifactorías contaminadas del salmón y la madera extraída por encima de los derechos históricos de los mapuches. «Hay una sensación de que nos están jodiendo todos, desde los fondos de pensiones, los bancos y las grandes empresas relacionadas con el Gobierno, incluyendo las transnacionales mineras que no pagan impuestos y que son las propietarias del agua», me explicó, durante un taller sobre los derechos de la naturaleza en Santiago, Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales.

(…) Calama constituía un microcosmos del desencanto chileno. «Hay una gran decepción. La sensación que se tiene en la calle es que somos los primeros del cobre, pero exportamos concentrados sin industrialización y sin desarrollo. Extractivismo, nada más que sacar piedras. Tal vez sea una exageración, pero es la percepción que hay. El superciclo y Calama ya están medio agotados», me explicó Iván Valenzuela, un ingeniero de Codelco que había trabajado para una empresa consultora en Calama. «Existían los ingredientes para no repetir los errores del pasado, pero no se hizo nada», resumió. Calama era el Potosí del siglo XXI, un símbolo perfecto de las nuevas venas abiertas de América Latina. «Aquí en Calama, tienes el distrito de cobre productivo más grande del mundo. Hay una decena de minas de capital público y privado. Es decir, se trata de una zona world class de la minería de cobre», dijo Valenzuela. «Pero mira, está vinculada a una ciudad como Calama, que es una ciudad de mierda. ¿Cómo es posible que con más de un siglo de explotación de las minas de cobre más grandes del mundo y tras un ciclo de precios altísimos no hayamos sido capaces de crear una ciudad de verdad?», añadió.

Un trabajador boliviano que arreglaba el jardín en el Park Hotel me regaló a mí aquella visión esclarecedora que aquella pareja obrera le dio en su momento al joven Che en Chuquicamata. Envuelto en un traje protector, tal vez por el calor despiadado del desierto, tal vez por el veneno que desprendía la tierra excavada, resumió la sensación de que el milagro chileno había pasado de largo de esta ciudad y de todo el país: «¡Fíjense, mi madre en Bolivia es una mujer pobre pero cobra tres veces más de pensión de lo que se cobra aquí! ¡Es increíble!». Su comentario sería el perfecto enlace para contar la historia del litio boliviano. Porque no solo explicaba el motivo de las épicas revueltas en Chile contra el modelo neoliberal, sino también el golpe de Estado contra Evo Morales que se preparaba en esos mismos momentos al otro lado de la frontera.

-----------------------

Este texto es un extracto de Oro, petróleo y aguacates, el libro de Andy Robinson que Arpa publicará el 4 de marzo.

Por miedo al sabotaje, la empresa estatal de cobre Codelco había suspendido las habituales visitas a la mina de Chuquicamata, a seis kilómetros de Calama, en medio de un paisaje lunar, apocalíptico, pero no por eso menos sublime, del desierto de Atacama. Solo habían transcurrido cuatro años desde...

Autor >

Andy Robinson

Es corresponsal volante de ‘La Vanguardia’ y colaborador de Ctxt desde su fundación. Además, pertenece al Consejo Editorial de este medio. Su último libro es ‘Oro, petróleo y aguacates: Las nuevas venas abiertas de América Latina’ (Arpa 2020)

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí