Palabras mayores

Antonio Altarriba y el tebeo como un arma cargada de pasado

Aníbal Malvar 22/12/2020

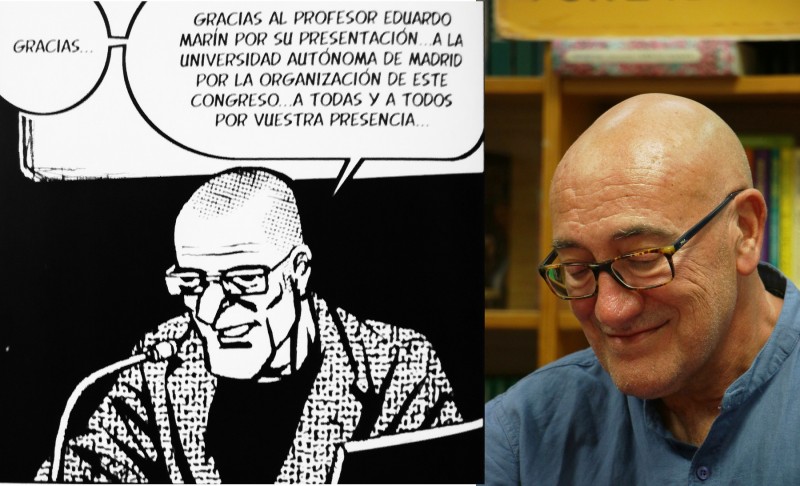

Antonio Altarriba en dibujo y foto.

cedida por el entrevistadoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

A Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) se le podría aplicar aquella frase que dice que el sentido del humor es el rasgo más exquisito de una buena educación. Hablando con él, se le mezclan a uno las sensaciones de estar en el aula magna y en el cabaret al mismo tiempo. Guionista de cómic, de televisión, novelista (premio Euskadi de Literatura 2002, finalista del Sonrisa Vertical 1996), ensayista y catedrático de literatura francesa, entre otras diletancias, en la breve memoria de su página web [Antonio - Antonio Altarriba] confiesa su ya infantil vocación de Sherezade: “Disfrutaba contando historias a mi amigo Antonio Sarrablo. Íbamos y volvíamos juntos de clase y yo me las arreglaba para que la acción alcanzara su punto culminante al llegar al portal de casa. Así me aseguraba de que, al día siguiente, Sarrablo, aunque solo fuera para conocer la continuación, vendría a buscarme”.

¿Te está afectando la pandemia a la creatividad? Te lo suelto así porque es mi pregunta de diván de psiquiatra. Se lo pregunto a todos mis colegas. Porque yo creo que me estoy volviendo aún más imbécil. No se me ocurre nada. Nada me parece interesante.

Yo me he vuelto más perezoso de lo que era, y ya era bastante perezoso por naturaleza. Cuando empezó la pandemia, el último álbum de la trilogía lo estábamos ya terminando Keko y yo. Íbamos ya por las últimas páginas. Y aquel impulso de terminar no se perdió. Lo noté a la hora de empezar uno nuevo. Hay días en que no hago nada. Empiezo diciéndome que no me apetece escribir, que voy a leer un poco. Y así, voy alternando formas de perder el tiempo. Cuando me quiero dar cuenta, ya es hora de irse a la cama.

Ah, o sea que terminasteis la maldita trilogía Keko y tú. ¡Qué rencor conservo de cuando coincidíamos firmando libros! Vosotros os hartabais de firmar y yo estaba allí al lado, con mi petaca de whisky y mi soledad.

Es que yo creo que acertamos al elegir lo mejor de cada casa. Hemos hecho Yo asesino, después Yo loco y terminamos ahora con Yo mentiroso. En clave de thriller, entramos en el mundo de la política. Hay un partido que se llama el Partido Demócrata Popular...

... No lo pillo.

… ¿no lo pillas? …, presidido por un señor que se llama Raimundo Godoy, que tiene a un inspector que se llama Corralejo que les hace los trabajos sucios, y en la oposición está Pedro Sanchís. El protagonista está inspirado en el asesor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, que sabes que estuvo antes con el PP, y que aquí se llama Adrián Cuadrado. Nos centramos en los consejeros, asesores, los que escriben los argumentarios que después se repiten y machacan en todas las emisoras, los que te entrenan para tener una mirada sincera en un momento, en otro un gesto agresivo, los que te dicen cuando no ponerte una corbata para parecer más campechano…

Parece tendencia que la actualidad política, después de muchos años, vuelva al cine no independiente, a la novela, al teatro… y al cómic. Hasta Mortadelo y Filemón se han ocupado del caso Bárcenas. En la Transición sí hubo muchas películas y muchos libros. ¿Están los artistas y los artesanos contestando otra vez a la actualidad?

Definitivamente. Nuestro libro lleva un aviso al principio: cualquier parecido con la realidad política española de 2016 a 2019 es una insidiosa coincidencia.

El otro día me llamó la atención el pequeño conflicto que tuviste con Nuria Enguita, nueva directora del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern). Había dicho ella, cuando le preguntaron si había cabida para el cómic en su museo, algo demoledor: “La pregunta sería si el cómic es arte”. He visto más arte en algunos comics que en muchas exposiciones de estos centros e institutos. Aunque a lo mejor es que yo soy muy paleto.

Pues sí, yo también lo he visto así. Dentro del mundo del cómic hay auténticas maravillas. Esta señora vino a tocarnos la herida por donde sangra. El tebeo, Mortadelo, como mucho Astérix… cosas para débiles mentales, para niños. Me cabreó bastante. Yo hice mi tesis doctoral sobre cómic en 1981, y en aquel tiempo me costó, porque nadie me la quería dirigir. Les parecía poco serio, poco académico. Venían los catedráticos a decirme paternalmente: “Mira, Antonio, que luego quedas muy atado al trabajo que has hecho en tu tesis, y claro, ¿tú no querrás que se te identifique con los chistes?”. Porque decían chistes. Y yo sí quería, y quiero, que se me identifique con los chistes.

La novela, hasta el siglo XIX, se consideraba una cosa peligrosa porque no podía ser de utilidad moral, al ser una invención

Le pasa un poco al cómic como al cine en sus inicios. Aunque Riccioto Canudo acuñó en 1911 la expresión séptimo arte, costó mucho que los gurús de la cultura oficial aceptaran la ascensión al parnaso de los cineastas. Yo pienso que John Ford, para mí uno de los artistas más influyentes del siglo XX, ironizaba sobre esto cuando se consideraba más artesano que artista.

Es una historia por la que han pasado casi todos los géneros literarios. La novela, hasta el siglo XIX, se consideraba una cosa peligrosa porque no podía ser de utilidad moral, al ser una invención. De una mentira no se puede sacar ningún bien.

Con el teatro no pasaba tanto…

No con la tragedia, que tenía otra consideración. Pero a los cómicos, a los comediantes, los veían, los apoyaban, pero ni siquiera tenían derecho a ser enterrados en tierra santa. Piensa en Molière.

[Al más ilustre de los comediógrafos franceses, el rey Luis le concedió en 1673 el discutible honor de ser enterrado en sagrado. Concretamente, recibió sepultura en la tierra del cementerio de Saint Joseph reservada a niños no bautizados, suicidas de buena cuna, autistas y otras criaturas no censurables por dios, pero que no quedan estéticas al lado de los arcángeles. Molière fue el primer cómico enterrado en el limbo. Y entonces fue un gran honor].

Vamos al debate entre artesano y artista, que he visto algún artículo tuyo al respecto. ¿Eres artista o te consideras más artesano?

Ahí me pones en un apuro. Creo que debemos de tener la misma consideración todos los que nos dedicamos a contar historias, transmitir unos sentimientos, dar una perspectiva sobre el mundo. Hacemos básicamente lo mismo los guionistas de cómic, cine o televisión que los novelistas o dramaturgos. Si somos todos artistas, somos todos artistas. Y, si no, todos artesanos. Los recursos expresivos del cómic no tienen nada que envidiar ni a la literatura ni al cine.

Entre las artes más ‘oficiales’, tampoco está la fotografía, que desde hace ya muchos años sí tiene presencia en los museos de arte contemporáneo.

Los comiqueros tenemos reivindicado el noveno arte. Y la fotografía sería el octavo.

Yo he visto también mucho arte, con perdón, en el fotoperiodismo. Recuerdo pasar noches etílicas en el caserón del fotógrafo X.M. Albán, que tenía en un baúl ejemplares de viejos periódicos y revistas. Recuerdo números de El País, de los primeros años, que repasábamos delante de la lumbre y eran verdaderos catálogos de arte. Este tío, Albán, y muchos otros fotoperiodistas con los que trabajé, salían a cubrir una rueda de prensa de Manuel Fraga o una sesión del Parlamento gallego con la nítida intención de hacer arte.

Sí, había gran fotografía antes en los periódicos, y eso se ha ido perdiendo. Ahora, como todos nos hemos hecho fotógrafos, hay una cierta banalización del arte fotográfico. El encuadre, la luz y el momento se han olvidado un poco. Muchas galerías de fotografía han cerrado. Los festivales van desapareciendo. En los kioskos, ya no hay tantas revistas especializadas como antes. De hecho, casi no hay. Todo funciona por bancos de imágenes, donde lo que mejor funciona son fotografías anodinas, un paisaje al atardecer, una playa, besitos a contraluz… Y las publicaciones, en lugar de enviar al fotógrafo con una misión concreta, se conforman con eso. Estos bancos suelen rechazar las fotos con más intención artística porque tienen mucha menos salida comercial.

Algo parecido pasa con el periodismo y la literatura, que con las redes sociales se han banalizado. Algunos poetastros facebukeros que riman corazón con pasión ya se llevan premios de poesía importantes. Resulta un poco triste pensar que la socialización que nos ha traído la tecnología esté depauperando el arte.

Ahora está de moda el fancine, o sea, películas rodadas con pocos medios y tecnología no profesional. Son cortitas, con pocos recursos, proliferan las parodias de otras películas… Pero de vez en cuando salen algunas cosas curiosas. Tenemos que aprender a movernos en un mundo invadido por esta facilidad de acceso a ciertas formas de creación. Y ocurrirá como ya pasó con el mundo de los videojuegos, que transitó desde la banalidad a unas pretensiones artísticas impensables hace años, con su prensa especializada y todo. Ya hay videojuegos de autor. En el cómic ocurrió lo mismo. Cuando yo empecé a hacer mis fanzines de papel y multicopista en los años setenta, nadie sabía decir si eso era arte, baja cultura, o yo qué sé.

Pues yo no sé cómo vamos a aprender a discriminar, sobre todo si en los nuevos planes educativos cada vez se asegundan más las artes y el pensamiento. ¿Cómo filtrarán las generaciones futuras sin esa formación?

La cultura literaria con la que se accede a la universidad se ha ido reduciendo. Ya en los últimos años como profesor, antes de jubilarme, se dio el caso de hacerles a los alumnos una propuesta de programa de lecturas, y la pregunta que me hacían era si las novelas había que leérselas enteras.

No jodas. No sabía que la cosa estuviera tan mal. ¿Pretendían estudiar literatura sin leer las novelas enteras?

Yo les decía: “Oye, ¿habéis visto lo que pone el cartel de entrada a la facultad? Pone Facultad de Letras. Y esta asignatura se llama literatura francesa, ¿no? ¿No esperabais que habría que leer? ¿Os ha pillado de sorpresa?”

Tú y yo nos conocimos en Francia. A veces, cuando nos invitan allí a festivales literarios, me da la impresión de que nuestra literatura y nuestro arte en general interesa más en Francia que aquí en España.

Es cierto. Y tiene que ver con nuestro sistema educativo.

¿Y no influye en parte nuestro pasado político? Aquí se prohibían libros. Se estigmatizaba la cultura. Se ridiculizaba a los poetas tísicos. En los setenta, hubo casos de cantautores que se tuvieron que exiliar por cantar a nuestros poetas clásicos, como si Góngora o el Arcipreste de Hita fueran putos rojos judeo-masones.

Claro que influyó. Venimos de una historia donde la cultura no ha tenido nunca prestigio. Ya en el siglo XIX éramos la curiosidad europea como país poco culto. Los viajeros europeos que venían a España buscaban la cosa esta de ver un poco el lado salvaje, exótico, el analfabetismo, y ahí se fragua el dicho de que África comienza en los Pirineos. Luego, en la II República, sí hubo un intento de prestigiar la cultura con un plan para crear 27.000 escuelas. La alfabetización y la culturalización eran uno de los ejes fundamentales de la II República. Finalmente, Millán Astray volvió a poner la cultura donde quería. Y así siguen. Que quieren fusilar a 26 millones de españoles.

¿Tú eres uno de ellos?

Y me temo que tú también.

Tú eres hijo de un anarquista que luchó en el bando republicano y se tuvo que exiliar. En 2009 publicas El arte de volar, la historia de tu padre, de su suicidio en una residencia de ancianos en 2001, que te vale el Premio Nacional del Cómic. Tu padre escribió notas de recuerdos. Pero tú dices que tampoco las necesitaste tanto, que su derrota corre por tu sangre. ¿Percibías la política, el miedo, en tu casa durante la niñez?

Sí, claro. Las conversaciones cuchicheando, el silencio cuando nos acercábamos los niños... Era un misterio lo que hablaban los mayores. Pero yo tuve la suerte de que, a partir de los 10 años, mi padre me mandó a pasar el verano en el sur de Francia con sus amigos anarquistas. Y estos no cuchicheaban. Más bien les gustaba escandalizarme. Contarme chistes de curas. Y anécdotas de mi padre en la guerra. Antes de que mi padre me empezara a hablar de aquello, yo ya había entendido todo lo que le había pasado. Y el silencio. Y los cuchicheos.

Empezaste a escribir esta historia a principios de este siglo, con José María Aznar en el gobierno. ¿Te impulsó el momento político a abordar esta historia?

Mi padre se suicidó en el 2001. Y yo empiezo a escribir el guion en 2004. La ley de memoria histórica de Zapatero es de 2007, y el libro lo publiqué con Quim en 2009. Era un tiempo en que, por fin, se podían contar ciertas cosas y se podía aportar una perspectiva distinta de nuestra historia. Ya no había que pintar a los falangistas con su ángel de la guarda cada uno cuando iban a entrar en combate. Ya solo Jorge Fernández Díaz tiene ángel de la guarda.

¿De joven te metiste en política o seguiste el consejo de Franco?

Cuando entré en la universidad, en 1969, la Universidad de Zaragoza estaba bastante movida. A veces, ocupada por los grises. Yo acudí a varias reuniones de la ORT, del PCE, de los maoístas, la Joven Guardia Roja…, pero me aburrían soberanamente. Y además, yo no era de cantautor, yo era de Pink Floyd, psicodélico. En aquellos debates se llegaba a tratar que había que escoger entre Ionesco y Bertold Brecht, y yo escogía a Ionesco, claro. Había un lastre de rigidez en la militancia y nunca me pude llegar a integrar. Luego sí me afilié a la CNT.

Siguiendo la tradición familiar... ¿Cómo veía tu padre eso de que te “fueras significando”, como se decía antes?

Cuando entré en la universidad, es cuando él me empieza a contar cosas de su militancia anarquista y de la guerra. Para que no me metiera yo en líos. Porque mi padre pudo volver a España porque un tío mío era falangista, camisa nueva, y estaba muy bien situado. Él me decía que yo podría tener más problemas que los demás por sus antecedentes. Pero no es que le hiciera demasiado caso. No me echó atrás su miedo, sino aquel aburrimiento insoportable de aquellas asambleas. No sé si tú estuviste en alguna.

Sí, hombre. Y me echaron de unos comités porque se me ocurrió llevar a una manifestación prosandinista una pancarta con la tipografía de Coca-Cola en la que se decía: Coca-paz con cafeína para América Latina. Consideraban que el humor no era compatible con la revolución, cuando yo creo que el humor es lo más revolucionario que existe.

¡Bromeando con cosas serias, por favor!

Volviendo al cómic. ¿Cómo llegas tú a ese mundo?

Yo soy de una generación que crece con los tebeos como única fuente de lectura de entretenimiento. Mi padre me leía tebeos cuando yo aún no sabía leer. Yo nací en el 52 y El Capitán Trueno sale en el 56. Y luego, claro, cuando empiezo a ir a Francia con 10 años, ya descubro a Tintín, que como construcción de relato me pareció deslumbrante. Pero lo que creo que resultó definitivo fue al terminar la carrera, cuando fui de lector a Francia. Eran los años 73, 74 y 75, y había entonces en Francia una ebullición creativa increíble en torno al cómic, con la aparición de autores como Tardi, Moebius, Bilal… Así que cuando me dijeron que debía hacer la tesis es cuando decido dedicarla al cómic. Lo tenía muy claro.

La editorial Bruguera la crea una familia que había sido republicana. En el Pulgarcito tienes una crónica social fresca de lo que era la realidad del franquismo

Oye, en los últimos años pienso mucho en la política que se escondía detrás de aquellos tebeos Bruguera de nuestra infancia. ¿Es malformación mía?

La editorial Bruguera la crea una familia que había sido republicana. En el Pulgarcito tienes una crónica social fresca de lo que era la realidad del franquismo. Mientras nosotros caminábamos por rutas imperiales, que, según Franco, los españoles siempre cogíamos las rutas imperiales, en los tebeos de Bruguera te encontrabas la España real, en la que nadie tenía un duro. Carpanta, que vivía debajo de un puente al principio, y siempre acababa soñando con un pavo o pollo asado, con el desarrollismo ya se instala en un apartamento con televisión y todo. Piensa también en doña Benita y don Pío, cuya peor pesadilla era siempre pedir un aumento de sueldo en la oficina. La única manera de darse un banquete opíparo, que era como se decía en los tebeos, era ir a un restaurante y salir sin pagar, pero siempre los cogían y acababan fregando platos. Y también estaba Víctor Mora...

Lo entrevisté hace muchísimos años. Me hizo comprender cosas de los tebeos que yo nunca había intuido.

Era del Partido Comunista. El capitán Trueno se dedicaba a defender al oprimido. Al contrario que El Guerrero del Antifaz. Este es un tipo que está obsesionado por recuperar el nombre de su familia, porque de pequeño los moros secuestraron a su madre embarazada y creció como hijo adoptado de uno de los reyes de Taifas. De pronto, se entera de que no es musulmán, y simplemente con eso se pone el antifaz, el uniforme de cruzado, y decide que a partir de entonces sus enemigos van a ser los moros. Está obsesionado con recuperar su título y el condado de Roca. El capitán Trueno, sin embargo, abandona el feudo, siendo de origen noble, y se dedica a recorrer el mundo para defender al oprimido.

Contaba Francisco Umbral que, siendo Manuel Fraga ministro de Información y jefe de los censores franquistas, una revista satírica de la época lo invitó a cenar para ganarse sus simpatías y evitar secuestros y multas. Y que Fraga llegó y se puso a contar chistes. No eran muy conscientes, aquellos ilustres ignorantes, de toda esa carga política del tebeo y las revistas satíricas de entonces.

Eran monigotes y no les daban mucha importancia. En un momento determinado, y en eso también Fraga fue responsable, revisaron, más que los contenidos, las escenas de violencia. El capitán Trueno tuvo que corregir muchas viñetas. Con la ley Fraga, ya solo se permitía el puñetazo, el trancazo, pero nada que supusiera derramamiento de sangre.

Ahí no lo pillo. ¿Qué razón política había?

Era afán de proteger a los niños. También se eliminaron aquellas típicas escenas de los tebeos de antes en las que el patrón lanzaba por la ventana al empleado. Zipi y Zape luego se ablandaron, pero solían terminar en una mazmorra a pan y agua o azotados con látigos de siete colas. Los políticos no se daban cuenta, pero detrás de todo esto había una denuncia contra la violencia del poder.

¿Cómo fue el 75 para un anarquista? ¿Fue modélica la modélica transición?

Mi padre lo vio enseguida. Yo cuando vi que un partido que estuvo desaparecido durante el franquismo, el PSOE, consigue más votos que el PCE y las otras formaciones más a la izquierda con las que había tenido trato en la universidad, me sorprendió mucho y me pareció muy raro. Y mi padre, en cuanto vio que Juan Carlos tomaba el poder, ya dijo que aquí no iba a cambiar nada. Él decía que no había luchado por eso.

Para los anarquistas, que Franco muriera en la cama fue una humillación tremenda

Te debió resultar difícil escribir sobre tu padre, sobre su derrota, sobre su suicidio.

Mucho. Había momento en que se me saltaban las lágrimas, tú, y no podía seguir.

Porque es un libro muy duro, es la narración de una derrota brutal, cruel, sin paliativos.

Sí, y es una derrota prolongada, que repercute a lo largo de toda su vida. En los últimos años, cuando mi padre ya estaba con una depresión de caballo, repetía: todo para nada. Tenía el sentimiento de haber fracasado. Yo lo he visto también en varios compañeros de mi padre, a muchos de los cuales pude conocer con El arte de volar. Recuerdo una llamada cuando el libro ya había salido en Francia: “Aquí el compañero Emilio Marcos. Yo estuve en la guerra con tu padre”. Estuvo llamándome hasta su muerte, al final casi todos los días, para cantarme canciones de la guerra, tú. Conforme se iban haciendo viejos, el trauma de la derrota, lejos de difuminarse, les subía más. Para los anarquistas, que Franco muriera en la cama fue una humillación tremenda. Ya sabes que intentaron todo tipo de atentados más o menos pintorescos. La onda expansiva de aquella guerra no terminó hasta que murieron ellos.

Cuando empezaste, tus profesores te conminaron a que no te metieras en el mundo del chiste. ¿No estás ya un poco mayor para seguir haciendo chistes?

Es verdad, ahora que me lo dices. Voy a tener que ponerme a escribir novelas serias, como vosotros los mayores, la gente de respeto.

A Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) se le podría aplicar aquella frase que dice que el sentido del humor es el rasgo más exquisito de una buena educación. Hablando con él, se le mezclan a uno las sensaciones de estar en el aula magna y en el cabaret al mismo tiempo. Guionista de cómic, de televisión, novelista...

Autor >

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí