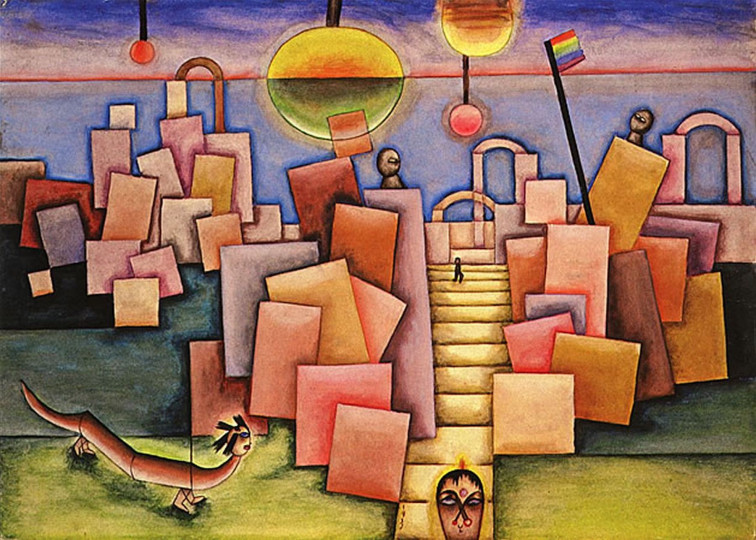

Rocas Lagui (1933).

Xul SolarEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

El discurso poético adolece a menudo de cierta tentación mesiánica. Salvar el mundo es una aspiración tierna, más aún en un paisaje cultural en el que los superhéroes canalizan buena parte de nuestras ansiedades colectivas. Las mesas redondas y los suplementos culturales se recrean hasta el hartazgo en las posibilidades del poema para cambiar la realidad; antes de dar una respuesta, los poetas se frotan las manos, se desabrochan un botón de la camisa. A pesar de estos fetiches recurrentes con la poesía, que aspiran a enfatizar su dimensión performativa y su naturaleza disidente, la mayoría de poemas sociales y políticos resultan profundamente antiutópicos. El clima general de escepticismo hacia las fuerzas transformadoras de la imaginación excede con mucho el ámbito de la poesía y llega a constituir una suerte de espíritu de nuestro tiempo, pero resulta especialmente terrible en una práctica discursiva que no solo no aísla lo posible, lo imaginable y lo deseable, sino que supone quizá la sublimación de lo pensable como una forma más, legítima y radical, de realidad.

Hablar de poesía utópica es una decisión casi redundante: el pensamiento poético es ya una forma de pensamiento utópico. Su poder para convocar significados inauditos (e incluso para no convocarlos), el trabajo sobre la materialidad del lenguaje y la apuesta por un pensamiento no sistemático, fragmentario y antirracionalista hacen de ella una práctica orientada al futuro, una ciencia no solo de los nombres salvajes, como la consideró Agamben, sino también de los mundos salvajes. Sin embargo, la hegemonía de lo distópico, tan evidente en el marco de lo audiovisual, ha poseído también un arte tan ambiguo y heterodoxo como la poesía, con escasa confianza en los universos cerrados. En su magnífico Utopía no es una isla, Layla Martínez analiza cómo el neoliberalismo capitalista se ha servido de la producción de distopías para mantener el orden global y alentar la parálisis política, en detrimento de las utopías clásicas, que han quedado reducidas a meras ensoñaciones: si el paisaje que nos espera es parecido a los desiertos de Mad Max y el futuro será un tiempo marcado por el control social, el desmoronamiento de las relaciones afectivas y la violencia contra las subalternas, como en El cuento de la criada, toda formulación utópica ha de parecernos necesariamente inverosímil, en las ficciones y también en la política. En el marco de la poesía, la lógica del no future ha derivado tanto como en otras artes en un reforzamiento de lo establecido, incluso (o más bien, sobre todo) en poéticas disidentes de carácter social o comprometido.

En Utopía no es una isla, Layla Martínez analiza cómo el neoliberalismo capitalista se ha servido de la producción de distopías para mantener el orden global

Además de esta circunstancia general, fundada en cierto regocijo apocalíptico, la poesía social enfrenta también una sólida tradición realista que en buena medida lastra los debates sobre las posibilidades políticas de otras formas de escritura. En un siglo en el que las fronteras entre los géneros y los discursos resultan más lábiles que nunca, el horizonte tradicional de la poesía social resulta restrictivo y excluyente, sujeto a múltiples y profundas problematizaciones, sobre todo en el ámbito español. La búsqueda de la claridad expresiva, el énfasis en los contenidos y los temas, y el corte confesional o autobiográfico, decisiones creativas de un orden eminentemente estético, adquieren una relevancia de orden político, que expulsa las poéticas más raras, especulativas y experimentales del centro de interés del compromiso. Paradójicamente, los textos más propositivos en lo político, aquellos capaces de realizar nuevas operaciones en el lenguaje y en el mundo, quedan reducidos a prácticas de escritura marginales, excepciones en un canon sustentado también en las ideas antiutópicas. Solo dentro del realismo podemos reconocer la denuncia; fuera de él, las posibilidades subversivas se reducen, cuando no desaparecen, y las poéticas quedan convertidas en prácticas ensimismadas o neutrales.

En la última década, ha proliferado una creación cultural atenta y concernida por las circunstancias políticas de nuestro siglo, que he seguido con atención como lectora y en la que me he encontrado cómoda como autora. Un nuevo arte social copaba de repente las librerías y los teatros, las plataformas de streaming y los recitales. La pertinencia del fenómeno era evidente: en un tiempo de incertidumbre en lo político, de deterioro de los lazos comunitarios, buena parte de las respuestas habían de provenir de la ficción. La idea de la crisis, entendida no solo desde el prisma del colapso financiero, sino también y sobre todo como una alteración fundamental en las condiciones de habitabilidad del mundo, vehiculaba películas y series, novelas y columnas de opinión. Pero, ¿qué tipo de ficciones proyectaban buena parte de estas obras? Con un poco de perspectiva, algunos de estos textos se nos han revelado como frutos de ese tiempo de la inminencia al que hacía referencia Marina Garcés en su Nueva ilustración radical (2017), incluso aunque nos puedan parecer brillantes: escrituras como cuidados paliativos para un público agonizante, píldoras que aíslan el presente y que, al mismo tiempo que se afanan en su denuncia, impiden ver más allá de él. El hincapié y la obsesión con un presente terrorífico, explícitos en algunas de estas producciones, pueden acabar por negarnos también la posibilidad de un futuro más amable y menos asimétrico, al igual que ocurre con las grandes distopías en el mainstream audiovisual. La ficción corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida. Así, abundan los relatos sobre la imposibilidad de la vuelta atrás, la pérdida de las certezas, la precarización de lo afectivo o, en definitiva, la intensa sensación de derrota colectiva que caracteriza este tiempo. En algunos casos, estos discursos resultan profundamente nostálgicos, reduccionistas o conservadores, afanados únicamente en contribuir a un permanente estado de alerta mediante diagnósticos hostiles y motivos desesperanzadores. Son menos frecuentes, sin embargo, las propuestas que intuyen, desde lo verbal o desde lo visual, cómo podemos deshacernos de esto, cuál es el mundo hacia el que merece la pena avanzar o qué mecanismos lingüísticos o estéticos debemos conquistar para nombrarlo.

A esta miopía parece haber contribuido además cierta retórica de la recepción fundada en la urgencia y en la necesidad de los textos. La legitimación de las obras ha pasado por considerarlas imprescindibles y esenciales, formas de alivio en lo inmediato que desgraciadamente tienden a agotarse en su propia contingencia, sin llegar a resultar sugerentes o constructivas a largo plazo. Afirmar que las creaciones son necesarias solo en la medida en que cuestionan y dialogan con la coyuntura actual impide a los textos proyectarse hacia el futuro, reproducirse también en otras coyunturas distintas en lo temporal y en lo geográfico.

En el ámbito poético, esta carencia de utopías y de direcciones políticas novedosas se nos muestra de forma preeminente en lo formal, mediante cierta desconexión entre las poéticas más comprometidas o sociales y las poéticas que arraigan en una relación inesperada con el lenguaje, el sentido y la sintaxis. Aunque existan fantásticas excepciones, con frecuencia quedan fuera de las expectativas de la creación política, o bien son decodificadas y defendidas únicamente atendiendo a uno de los dos parámetros. Experimentación estética y experimentación política rara vez se dan la mano, y son múltiples los casos en los que la ruptura con la normatividad del poema lleva aparejado un marcado poso ideológicamente reaccionario y en los que la denuncia de la normatividad política se emprende con herramientas discursivas anticuadas y estériles para nombrar nuestro presente. Esto supone una clara limitación a las posibilidades del poema, dado que quizá uno de sus modos de agencia política más relevantes (y aún más en este siglo de literalidad) radique en su resistencia a la significación y en esa posición liminar y conflictiva con las palabras.

En El pensamiento del poema (2019), Mario Montalbetti enarbolaba una defensa de las posibilidades de la poesía para resistir el imperialismo semántico, lo que para él equivalía también a una subversión con respecto al imperialismo político. La poesía, en su propia especificidad formal, tiene ya una potencia transformadora. Como argumentaba siguiendo a Badiou, el origen del malestar de Platón con respecto a la poesía, que marca toda una relación histórica de la cultura y la sociedad con la escritura poética, estribaba en su pobreza argumentativa, en su rechazo de la lógica: en esta incapacidad para el razonamiento encontramos todavía hoy una posibilidad de emancipación colectiva, una disidencia con respecto al régimen semiótico capitalista. El poema pregunta, niega, reflexiona y (se) contradice, y lo hace de un modo genuino, de la forma en que solo el lenguaje verbal puede hacerlo. En el marco de una cultura visual mayoritariamente distópica, el margen de maniobra de la poesía pasa por la creación utópica de disonancias, por la construcción de mundos no clausurados narrativamente, y por aferrarse, en suma, también a la materialidad del lenguaje, a sus transformaciones físicas. Este camino, ciertamente plagado de recovecos y de tentaciones autocomplacientes, no implica limitarse a una práctica poética desprendida de la emoción, de la significación o la experiencia, sino que supone ampliar la comprensión de la política más allá de la orilla realista de la denuncia y la lógica de la inminencia, para atender a un tiempo radicalmente extraño, difuso, precario, inestable y crítico, en el sentido más distópico del término, pero también en el más subversivo.

En el marco de una cultura visual mayoritariamente distópica, el margen de maniobra de la poesía pasa por construcción de mundos no clausurados narrativamente

En la poesía que se reconoce a sí misma como opositiva, reactiva o contrahegemónica, difícilmente la salida al colapso pueda provenir de neutralizar el potencial imaginativo, de obligarnos a contarnos una y otra vez las mismas historias con los mismos recursos, sino más bien de avanzar hacia territorios en los que se afirme no solo que el realismo y lo confesional no son las únicas vías para el cuestionamiento de la realidad, sino que incluso llegan a constituir, en efecto, un obstáculo. Los límites a la imaginación estética y los límites a la imaginación política coinciden, si es que alguna vez fueron cosas distintas, y la negativa a imaginar un nuevo mundo es simultánea al rechazo a imaginar un poema nuevo. Como resultado, estas complicidades acaban privándonos de la oportunidad de alcanzar significados inéditos, formas de interpelación más justas o lecturas menos asimétricas, como nos privan también, a un nivel más general, de llegar a cotas más amplias de igualdad y de justicia social.

Si el poema es el lugar para pensar acerca de cómo queremos vivir, si esta es su pregunta ética y política fundamental, quizá nos resulte más útil dejar de interrogarnos acerca de cómo puede la poesía cambiar el mundo para empezar a hacerlo sobre cómo puede la poesía cambiarse a sí misma, sobre cómo cambiar los nombres de los nombres que les damos a las cosas, siguiendo una vez más a Montalbetti. Salvar el mundo constituye una aspiración tierna, pero tiene mucho aún de sacralización del género y poco de confianza en la utopía como recurso literario. La imaginación es, en este siglo, un arma esquiva, pero también nuestra principal aliada, ahora que las dudas sobre la transformación del mundo se nos han revelado también como preguntas lingüísticas, como preguntas radicalmente estéticas. Todos sabemos de mundos mucho mejores.

El discurso poético adolece a menudo de cierta tentación mesiánica. Salvar el mundo es una aspiración tierna, más aún en un paisaje cultural en el que los superhéroes canalizan buena parte de nuestras ansiedades colectivas. Las mesas redondas y los suplementos culturales se recrean hasta el hartazgo en las...

Autora >

Rosa Berbel

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí