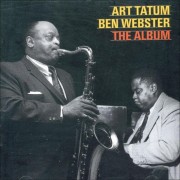

Una de las primeras imágenes de la Creole Jazz Band de Joe “King” Oliver.

CCEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

En una escena de Vive y deja morir (1973), con Roger Moore en el papel de James Bond, un agente secreto apostado en Nueva Orleans ve pasar una procesión fúnebre con banda incluida, al son de un lóbrego spiritual, mientras una torva figura se posa a su lado. “¿De quién es el funeral?”, pregunta el cándido espía. “Suyo”, le contesta el otro antes de clavarle un puñal. Una vez que los portadores meten al asesinado en el féretro, la música se convierte en un animado swing y todos bailan.

La secuencia es una parodia irónica y muy lograda de uno de los mitos fundacionales del jazz. El de las marching bands, peripatéticas formaciones de bronces que tocaban en desfiles, bodas y, claro, funerales, en los que interpretaban música fúnebre en el viaje de ida al cementerio y, a la vuelta, tocaban lo que querían, es decir, improvisaban. Esas primeras insinuaciones de lo que luego se llamaría jazz eran polifónicas, una melodía detrás de la otra, compuestas en el acto, enmarcadas por un ritmo militar, duro y machacón. Basada en hechos reales o no, la historia enfatiza uno de los rasgos fundamentales del jazz: la improvisación. De hecho, una de las maneras en que se diferencian los sucesivos estilos de jazz es el porcentaje entre la improvisación y la composición, entre las notas “obligadas” y las notas “libres”. En el primer jazz había mucha improvisación.

Este estilo musical, dicen los que quieren simplificar, nació en Nueva Orleans, una ciudad de lo más propicia para este tipo de leyendas. Si, como afirma la canción Americanos de Caetano Veloso, “para los americanos blanco es blanco, negro es negro y una mulata no es nada”, eso se cumplía en todos lados menos en Nueva Orleans, una ciudad primero francesa, luego española, luego otra vez francesa y, finalmente, vendida por Napoleón a los estadounidenses por un precio vil dentro de lo que se conoció como “la compra de Louisiana»”. Había blancos ricos, blancos pobres, criollos y, especialmente, criollos de color, que ejercían profesiones liberales, mandaban a sus hijos a estudiar música a Europa y contaban con su propio teatro de ópera. Mientras en el resto de Estados Unidos los esclavos tenían prohibido tocar tambores por temor a que sirvieran como un llamado a la rebelión, en Nueva Orleans podían hacerlo en la plaza Congo. Dentro de ese ingobernable crisol de razas, los sonidos europeos, el ragtime, las habaneras y los ritmos latinos, militares y africanos convivían más o menos separadamente, hasta que dos actos estatales propiciaron, no sin conflicto, la mezcla.

El primero fue una serie de leyes que establecieron la segregación racial y redujeron los derechos de todos los grupos étnicos no blancos. Conocidas como leyes Jim Crow, en referencia a un personaje satírico inventado por el actor blanco Thomas Rice, que se pintaba de negro para burlarse de los afroestadounidenses, las leyes proclamaron que, finalmente, blanco era blanco, negro era negro, y mulato no era, ni siquiera en Nueva Orleáns. El segundo fue la creación de un distrito en el centro de la ciudad para albergar la prostitución legalizada, llamado Storyville. De pronto, los músicos negros, versados en las armonías europeas, se vieron forzados a juntarse con una población que aún tenía muy reciente su pasado esclavista, al igual que sus tradiciones culturales africanas. Expulsados de los estratos altos de la sociedad, los criollos de color buscaron trabajo como profesores, en las marching bands y como proveedores de música de fondo en los burdeles. Probablemente no había mejor lugar para que el jazz, por fin, naciera.

Aún faltaba para que lo bautizaran con ese nombre. Era, entonces, una variación del ragtime, una mezcla de ritmos y armonías europeas con polirritmos africanos y melodías procedentes de los spirituals, del blues y de los howls (literalmente alaridos, melodías con las que los esclavos se comunicaban entre sí en las plantaciones), mezcla influida, a su vez, por las habaneras caribeñas y las gigas de violines y banjos que acompañaban danzas como el cakewalk.

(El cakewalk, como danza, tiene un desarrollo interesante: la bailaban los esclavos negros de las plantaciones y consistía en una imitación burlona de las danzas amaneradas de los amos blancos. Poco después, los blancos las popularizaron como parte de sus tradicionales parodias racistas de los negros, entre las que se contaba el blackface, pintarse la cara de negro. El éxito del cakewalkentre los blancos hizo que muchos negros empezaran a practicarlo comercialmente, pero al estilo blanco, acompañados de una música cada vez más cercana a lo que luego se llamó jazz. Negros imitando a blancos que parodiaban a negros que se burlaban de blancos.)

Si vamos a creer en la leyenda, el jazz tal y como lo conocemos fue creación de un cornetista (no trompetista) de nombre Buddy Bolden. Debido, precisamente, a que no grabó nada o, si lo hizo, esos registros no se conservan, Bolden se ha convertido en una figura mítica, dueño de una tesitura sobrenatural y un volumen titánico en su instrumento. Responsable de importantes innovaciones, como las de añadir ragtime y blues a las formaciones de bronces y tocar con un ritmo más fluido que preparaba el terreno para el swing e improvisar sobre melodías conocidas, de Bolden se decía también que tocaba tan fuerte que se lo oía desde lejos y que derrotaba a todos los rivales en las famosas “batallas de bandas”. También padeció de alcoholismo y esquizofrenia y, como tantos otros músicos de jazz, tuvo una vida trágica y apta para hagiografías, que Michael Ondaatje plasmó en su novela de 1976 Coming Through Slaughter (publicada en castellano por Destino bajo el pedestre título de El blues de Buddy Bolden).

Por entonces, un señor llamado Ferdinand Joseph LaMothe decidió que el jazz lo había inventado él. Apodado Jelly Roll Morton, se le reconoce, si no haber inventado el jazz, al menos sí haberlo sistematizado y haber sido su primer arreglista. Además de empezar a trabajar como pianista de burdel, donde se supone que obtuvo su mote (un jelly roll es un postre dulce que en España se conoce como brazo de gitano, pero en jerga afroamericana alude a los genitales femeninos), fue director de banda, animador itinerante, vendedor ambulante de pócimas milagrosas, estafador de billar, encargado de clubes y bares y, según ciertos rumores, proxeneta. Compuso algunos de los temas más importantes del primer jazz y decretó que el condimento indispensable de esa música era el “matiz español”, refiriéndose, probablemente, al balanceo rítmico de las habaneras. Personaje pintoresco donde los hubiera, sus abrigos forrados de terciopelo, el implante dental de diamante que le daba una sonrisa refulgente y diabólica y su actitud arrogante pueden, a veces, opacar sus impresionantes logros. Tal vez no haya sido el inventor del jazz, pero sí uno de sus grandes innovadores. Algunos rumores, tal vez malintencionados, aseguran también que, como creole de color, sentía desdén por los negros de piel más oscura.

A todo esto, la industria discográfica no hilaba tan fino. La primera grabación comercial de jazz estuvo a cargo de una orquesta blanca de vaudeville, la Original Dixieland Jass Band. Livery Stable Blues (acompañada de Dixieland Jass Band Step), un blues de ritmo tosco y repetitivo en el que los instrumentos imitan relinchos, graznidos y otros sonidos animales, se grabó y lanzó en 1917, vendió cientos de miles de copias y estableció la música de Nueva Orleans como ese oscuro objeto de deseo para los blancos, en una atmósfera asediada por los multifacéticos fantasmas de la posguerra, la belle epoque americana al estilo Gran Gatsby y la inminencia de la Ley Seca.

Mientras tanto, de regreso en Nueva Orleans, un chico de la calle que alternaba su trabajo de chatarrero con encontronazos con la policía y que escuchaba las bandas callejeras que competían en las esquinas estaba a punto de inventar el swing. Se llamaba Louis Daniel Armstrong. Y con él se inicia otra historia.

––––––––

Eduardo Hojman. Editor, escritor y periodista nacido en Buenos Aires y residente en Barcelona. Colaborador de medios como Clarín, La Nación, Página 12, La Vanguardia, Coolt y Cuadernos de Jazz. Autor de la novela Muñeca maldita y traductor al español de libros de Martin Amis, Saul Bellow, J.M. Coetzee y Woody Allen, entre otros.

En una escena de Vive y deja morir (1973), con Roger Moore en el papel de James Bond, un agente secreto apostado en Nueva Orleans ve pasar una procesión fúnebre con banda incluida, al son de un lóbrego spiritual, mientras una torva figura se posa a su lado. “¿De quién es el funeral?”, pregunta...

Autor >

Eduardo Hojman

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí