Fragmento de la exposición 'Con h minúscula' en la Biblioteca del Museo Reina Sofía.

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Este texto no está escrito a tiempo, sino a destiempo. Mi intención era compartir la experiencia que hice de una minúscula exposición curada por Miriam Martín que pudo verse durante un par de meses en la salita previa al acceso de la biblioteca del Museo Reina Sofía. Pretendía escribir y publicar a tiempo para que quien se sintiera interpelado –y estuviera por Madrid– se asomase a conocerla, pero esta exposición no puede verse ya. Lo siento. Convenirse con los ritmos del trabajo y la actualidad es agotador y llegar tarde a esto es decepcionante, pero pienso que persistir en la escritura de este recuerdo quizá valga para hacerlo durar como un trabajo que importa, como un gesto curatorial bastante inédito y radical por el modo en que nos comprometía con las formas de lo actual y lo inactual, con los tiempos presentes y pasados –ambos, de algún modo, ausentes– en el momento en que los pueblos se apropian del sentido de su propia transformación.

Una valiosa exposición estará ahora almacenada quién sabe dónde y estaría bien recuperarla, darle más tiempo para encontrarnos a través de lo que se abre por ella. Quizá escribir o vivir a destiempo es una forma también de resistir la tiranía de quienes fabrican y nos cuentan la actualidad. Lo cierto es que existe otra forma de contemporaneidad fundamentada en la desconexión y el desfase respecto a las luces y voces del presente, precisamente en no adecuarse plenamente con él, con la época. Que la nuestra –nuestra época– es un poco triste, oscura e inquietante, cuando la alegría es un bien escaso y la mayoría estamos buscándonos la vida y una felicidad privada, parece evidente. Entre otras cosas, esta exposición quiso recordarnos que las cosas no siempre fueron así, ni marchamos siempre a favor de lo ya dado, y que hubo rupturas y momentos en los que podía pronunciarse la palabra pueblo sin ignorar todas sus contradicciones, tocar un poco la forma de los días que vivíamos, cuando la felicidad era pública y compartida. Esto es de lo que se ocupaba la exposición. Yo nunca me lo había planteado así. Me había preguntado por la privatización de muchas cosas, pero no de la felicidad. En lo que sigue, hablaré de la exposición en presente, dado que presente sigue en mí el impacto me causó.

Cuando hablamos de documentos políticos de carácter popular, esta exposición nos recuerda que su valor no reside en su autoría o en su carácter único, sino en el modo en que se difunden

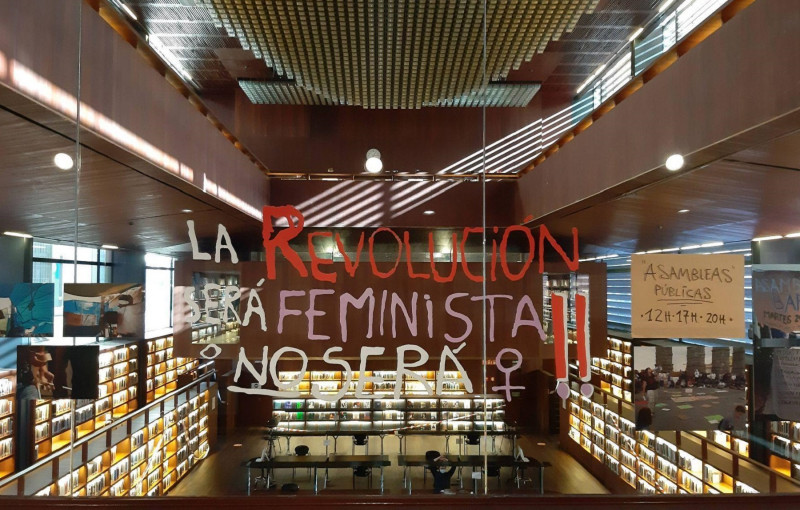

Nada más entrar a esta salita dedicada a las muestras documentales a uno le invade el sacrosanto silencio de biblioteca que un muro acristalado, abierto a la visión de la sala de lectura, filtra al interior de la salita, configurando un espacio muy ecléctico y singular hecho de madera, moqueta y vidrio. Esto imprime, de forma especialmente intensa a esta meditada exposición, una especie de concentración astronómica, como si fuera una especie de máquina del tiempo que se dirige a algún lugar que quizá no aparece registrado en ningún libro de los que la biblioteca custodia, puede que tampoco el museo. Nada más entrar, en el cristal de la derecha que da a la calle, hay un conjunto de nombres ordenados alfabéticamente. El nombre de célebres poetas, revolucionarios y pensadores aparece junto al de personas absolutamente desconocidas, al menos para mí. No habrá más mención ni atribución de autorías en adelante, pues en virtud del carácter político y público de las imágenes y palabras que se exponen –es decir, de su valor de uso, social, y no de su valor exhibitivo, aurático– no solo no hay cartelas indicativas ni atributivas, sino que tampoco hay original alguno, pues estamos ante copias realizadas fielmente a través de medios manuales o mecánicos por un equipo de gente reunido en torno al proyecto. Se trata de un gesto muy radical que contrasta con el empeño de las instituciones por reunir obras y documentos únicos que almacenan en vitrinas bajo vigilancia, y en general con las lógicas del reconocimiento, la visibilidad y la jerarquización orientadas solo a servir a una legitimación discursiva o profesional. Cuando hablamos de documentos políticos de carácter popular –imágenes, palabras que configuran carteles, pancartas y consignas o gestos–, esta exposición nos recuerda que su valor no reside en su autoría o en su carácter único, sino en el modo en que pasan de mano en mano, se difunden, se transforman, viajan y se replican en otros lugares e incluso tiempos, nombrando a través de ellos a muchas personas. La originalidad de estos objetos es de otro tipo, intensamente originales desde la perspectiva de su fuerza política.

Por la disposición de los materiales en el espacio, pueden percibirse enseguida dos conjuntos significativos. A lo largo de todo el muro de madera de la izquierda, a varias alturas, se exponen documentos de la Comuna de París, carteles, grabados, fotografías, textos que, para cuando se inauguró, la exposición cumplían 150 años. En el muro de vidrio de la derecha, se han instalado materiales gráficos del movimiento 15M que celebraba entonces sus diez años. Otras fechas aparecen en la exposición: “15MAYO68”, dice una modesta pancarta sobre papel suspendida de dos hilos, enlazando uno y otro mundo por uno de los lados. “XIª BRIGADA BATAILLON COMMUNE DE PARIS”, dice el otro objeto justo enfrente, una bandera bordada sobre un paño de seda de intenso rojo y ribetes dorados de la guerra de España, que termina de unir el círculo en una especie de “asamblea de materiales”, como dice Miriam, cuya disposición responde, si uno atiende e imagina, a un preciso montaje entre tiempos e historias protagonizadas por quienes supuestamente no hacen historia sino que habitualmente la sufren. Es por eso que la exposición se llama Con h minúscula: “Una historia con h minúscula mejor que una contrahistoria, porque no se trata solo de ir a la contra, sino de afirmar absolutamente otra forma de vivir”, dice una bella hoja de sala sin logotipos ni imágenes de la institución, artesanalmente impresa y discretamente distribuida en una esquina de la exposición, que incluye además la información del ciclo de cine que, con el mismo título, sucedió a la par.

1871. 1936. 1968. 2011. 150 años de la Comuna y 10 años del 15M. Un 0 de distancia –al menos tipográfica– entre una lucha y otra. La exposición nos invita a explorar cómo estas dos temporalidades se citan, cómo se espejan sus gestos políticos, con todas las diferencias y disonancias que revelan los espejos. A través de estos acontecimientos a su vez aparecen otros, entretejiendo los hilos de los presentes que fueron colectivizados y cuyos asuntos comunes se decidieron de forma pública. La invitación al juego de ir de un muro a otro de la sala lo inspira fuertemente un elemento central de ambos conjuntos. De un lado una copia en cristal de la pancarta quizá más conflictiva y polémica de la Acampada Sol que clamaba que “La revolución será feminista o no será”, y que en el momento ser colgada fue arrancada entre aplausos y bronca, señalando la necesidad de aprendizaje feminista que había también en la plaza y que protagonizó las olas de lucha que vinieron después. Nuestra mirada puede reflejar esta pancarta en diez enigmáticos retratos de medio cuerpo, impresos a gran tamaño, que nos muestran a un grupo de comuneras retratadas en postura sospechosamente parecida, como si estuvieran detenidas y acaso por eso todavía sostienen esas miradas desafiantes e intraducibles a nuestra época si no es mediante el desvío oblicuo de otra ruptura.

Pero antes de llegar a este puente central entre memorias feministas, y todavía después, hay múltiples viajes de ida y vuelta que pueden hacerse. Al cartel del 15M que informa de los distintos horarios de asambleas públicas en la plaza, le acompaña enfrente otro de la Comuna de París convocando a las asambleas públicas de trabajadores y clubes comunales. A la imagen de un listado de asambleas de pueblos y barrios del grupo de extensión, le sirve de reflejo, en el muro de enfrente, un panfleto –exquisitamente expuesto– que los comuneros repartían en globo en las zonas rurales para hermanar las luchas más allá de la capital. Un cartel de la comisión de barricadas que informa escrupulosamente sobre los detalles de su construcción comunica con tres fotografías de las tolderías de Acampada Sol, que se inflaban como velas de barco cuando soplaba un poco la brisa. Reconozco algunos otros materiales, entre ellos la carta de Manuel, que se presentó una noche en la asamblea como “el último labrador de Carabanchel”, para ilustrarnos sobre la democracia en minúsculas, engarzando la política de las plazas con la antigua historia de la democracia popular peninsular de los concejos, concellus, juntas, ajuntamientos...

Sáhara.

Esta exposición muestra con simpleza que cuando la gente minúscula busca darse a sí misma un orden igualitario –da igual dónde y cuándo– se organizan siempre de la misma manera, a través de la forma de la asamblea pública. También que las luchas –por la vivienda, por no dejarse la vida trabajando, por un poco de belleza y felicidad– están conectadas por hilos de continuidad que deben de ser re-tejidos en la desgarrada urdimbre de nuestra memoria. De una forma muy benjaminiana, dice Agamben que “sólo quien percibe en lo más moderno y reciente los indicios y las marcas de lo arcaico puede ser contemporáneo al presente”. Obsesionados con imaginar otros futuros en el estrecho margen que nos dejan las inquietantes visiones del colapso, quizá hemos desatendido la posibilidad de imaginar otros pasados y descubrir la utopía –¿el futuro anterior?– de quienes fueron vencidos mediante las armas del capital.

Presentarse en las plazas –no solo aparecer, sino hacerse allí presentes, contemporáneos, radicalmente actuales– fue una experiencia que se grabó en los cuerpos de muchas personas

En el pequeño archivo visual del 15M que esta exposición despliega hay imágenes de Zaragoza (un dibujo de un monumento dice “GOYA NOS APOYA”, en diálogo con los materiales de la Federación de Artistas de la Comuna que derribaron los símbolos de la opresión); Barcelona (una mujer adulta bloquea con su cuerpo el paso un furgón de los mossos, me parece que durante aquel ignominioso desalojo de la acampada de la Plaza de Catalunya); Granada (una pancarta muestra las medidas de urgencia pactadas en la asamblea); Segovia (bajo el acueducto una chica con megáfono interviene en la asamblea con gesto apasionado, como tratando de que su voz se escuche muy lejos)... Presentarse en las plazas –no solo aparecer, sino hacerse allí presentes, contemporáneos, radicalmente actuales– fue una experiencia que se grabó en los cuerpos de muchas personas, transformando la forma de decir el mundo y de situarse en él. Las palabras que se decían comprometían a la acción. Si se pronunciaba la palabra, se intentaba, primero, de preguntarse juntas qué era eso y después de tratar de vivir democráticamente según lo acordado; la palabra cuidados implicaba cuidar. El significado de la igualdad era un fin que se había convertido en medio. Todo un lujo comunal. “La gente se vuelve poeta cuando se vuelve revolucionaria”, dice la hoja de sala…

Qué duda cabe que algo del 15M se filtró a las maneras de hacer en esta exposición. Una exposición sobre política con forma política, y no solo discursos o contenedores de tema político. “DESEO, LUEGO EXISTO”, clama una sencilla pancarta enfrentada a dos fascinantes fotografías del Hôtel de Ville: una capta el momento en que el “último globo sale hacia la provincia con sus proclamas de la Comuna agonizante” y la otra, el edificio desde el mismo punto de vista pero ya arrasado por las llamas durante los combates que llevaron al fin de la federación.

Justo al tiempo en que me dispongo a salir de la sala, se activa un audio en el que se oye a una señora mayor rememorar el recuerdo de una noche en que “hacía un ruido que parecía un mundo entero” y luego a una más joven repetir esas palabras, como abriéndolas y extrañándolas para que ese recuerdo y ese ruido multiplique sus poderes de designación. Efectivamente, la felicidad ruidosa que vivimos parecía un mundo entero y, por un momento, en el museo se nos mostró de forma discreta pero precisa –es decir, señalando lo verdaderamente importante, lo que estaba radicalmente en juego– no lo que hoy ha dominado el presente, lo que ha alcanzado legitimidad en el sistema o el statu quo, sino las huellas de ese otro mundo, de esa otra ciudad, de otros modos de vivir más felices de los cuales no hay más que minúsculos restos y rastros fugaces insertados en la órbita de lo inactual.

Cosa rara que esto sucediera en el museo nacional de arte contemporáneo. Pero ocurrió.

Este texto no está escrito a tiempo, sino a destiempo. Mi intención era compartir la experiencia que hice de una minúscula exposición curada por Miriam Martín que pudo verse durante un par de meses en la salita previa al acceso de la biblioteca del Museo Reina Sofía. Pretendía escribir y publicar a tiempo para...

Autor >

Rafael S.M. Paniagua

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí