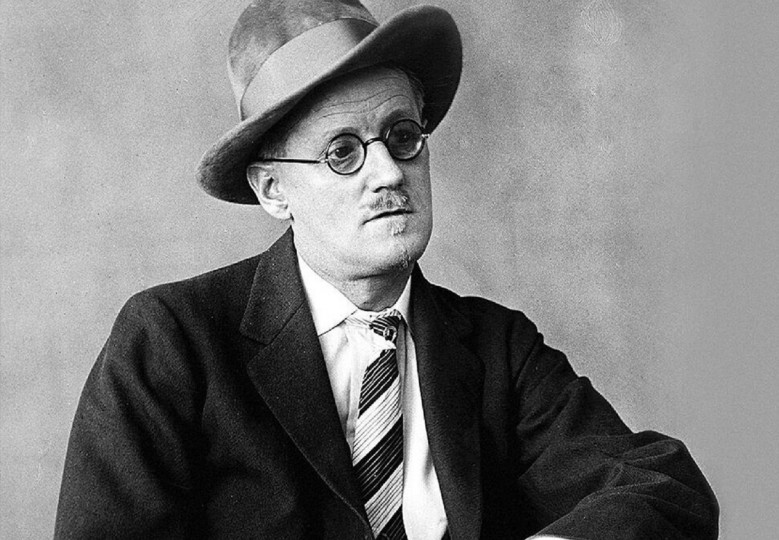

Fotografía del escritor dublinés James Joyce. / Autor desconocido

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Una posible historia de las traducciones, o lo que es lo mismo, de la literatura, debería pasar obligatoriamente por dos hitos de primera magnitud, dos novelas, que son en sí mismas dos traducciones: el Quijote y Finnegans Wake. La tensión que sostiene el arco que dibujan esas dos cumbres radica precisamente en la traducibilidad o no de sus propuestas. Por un parte, un relato que permite ser reproducido hasta la saciedad y que ya se postula desde su inicio como una traducción (de un apócrifo árabe escrito por un autor ficticio); por otra, Finnegans Wake, muy probablemente el artefacto literario más irreductible a la traducción que se haya imaginado1.

Para el Wake, como lo llamaremos aquí principalmente, James Joyce utilizó un inglés colonizado por multitud de idiomas como una genial venganza contra la lengua impuesta a Irlanda por los colonizadores británicos. Así, tomando el inglés como idioma base, fue amalgamando casi una cincuentena de lenguas –desde el español, el italiano el francés y el chino hasta idiomas artificiales como el esperanto y volapük, o jergas casi secretas como el kiwali o el bearlagair na saer de los masones irlandeses, por no hablar de los muchos verbos alemanes que convierte al inglés– para componer un texto en una especie de idioma nuevo donde es difícil encontrar una sola línea sin neologismos. Como afirman algunos especialistas en la obra del autor irlandés: en cierto modo, Finnegans no está escrita en ningún “original”; “es el resultado de un proceso de traducción”.

Hay que recordar que los primeros fragmentos del Wake aparecieron por primera vez en revistas literarias como Transatlantic Review y Transition, con el título de “Fragmentos de una Obra en curso” y que el libro sería editado por primera vez en su lengua original el 4 de mayo de 1939, dos años antes de la muerte de su autor, ocurrida el 13 de enero de 1941. Después de Ulises, el escritor descansó escasamente unos meses antes de iniciar su escritura y trabajó en el libro, sin parar, durante diecisiete años (de 1923 a 1939).

Las dificultades y trampas que encierra esta obra para cualquier lector o traductor que se adentre en ella son dignas de una novela de ficción

Las dificultades y trampas que encierra esta obra para cualquier lector o traductor que se adentre en ella son dignas de una novela de ficción. Solo las notas de referencia podrían ocupar una biblioteca entera. Como una montaña poderosa, tentadora e inexpugnable a partes iguales, este coloso de la literatura observa con desdén a cualquier alpinista audaz que ensaye una azarosa ascensión hasta su cima. Su atracción es tal que quienes lo han intentado confiesan haber caído sin remedio bajo su influjo.

A esta poderosa atracción que ejerce sobre muchos de sus lectores no es tal vez ajena la anécdota que da pie a la obra. El Wake, que bien podría traducirse también por el velorio de Finnegan, comienza con el relato de una muerte y la promesa de resurrección: “Phall if but you will, rise you must and none so soon either shall pharce for the nunce come to a setdown secular phoenish”. Earwicker, protagonista, ha tenido un agitado día, lo que lo sume en un profundo sueño. También duermen su esposa, Anna Livia, y sus tres hijos, Shem, Shaun e Isolda, al igual que los empleados de su taberna y el mismo narrador. En el territorio de la noche y el sueño empiezan a sucederse los acontecimientos, pues Earwicker se halla en una confusa situación sexual con dos muchachas, a raíz de lo cual es acusado, muerto y enterrado. En el sueño se sueltan amarras y desaparece la inhibición. Al igual que los personajes se liberan, el caudal desatado de signos e imágenes del que están hechos los sueños es a la vez el cauce en el que discurre lo que algunos especialistas llaman la oniroglosia y otros la poliglosia de esta novela inclasificable.

No en balde, algún psicoanalista ya ha dicho que el Wake es a la vez sueño e interpretación del sueño y, tal vez por ello, los que han sucumbido a su influjo no han salido tan bien parados del lance. Eduardo Bartnicki, un traductor canario de origen polaco empezó a traducir las 628 páginas del Finnegans nada más graduarse de la Universidad de Tenerife para huir de la tediosa tarea de subtitular películas pornográficas, decidido a mejorar su currículum e impresionar a sus futuros clientes con una novela de peso. Su ingenua decisión fue el principio de diez años de dolorosa tarea, de la que dice no haberse recuperado todavía, y que culminó durante la reciente pandemia. Al igual que algunos detractores de la última obra de Joyce, Bartnicki considera, no obstante, que su esfuerzo fue una pérdida de tiempo y que se sintió defraudado por Joyce “cuyo trabajo prometía mucho más de lo que luego tenía que ofrecer”. Y añade que habría puesto fin mucho antes a “su suplicio” si no hubiera sido por el empeño de su esposa, que no estaba dispuesta a soltar la presa que había puesto en peligro su matrimonio. “Ahora la bestia ha sido aniquilada”, declaró Barnicki a un medio local durante la presentación de su trabajo, aunque posteriormente, tal vez resistiéndose a dejar afligidos a los futuros lectores de la obra y desalentar probablemente a sus propios lectores, Barnicki ha distinguido entre su faceta de lector y de traductor, y, pese a todo, defiende la obra: “es una obra de arte”.

Como no podía ser de otro modo, hay otros traductores que han salido con bien de su hazaña y refieren algunas transformaciones en su manera de ver el mundo. No es menor el caso del argentino Pérez Riesgo2, que afirma que “cualquier lector empieza a ver cosas fabulosas sin necesidad de explicárselas”. O de otro, Eduardo Lago, que en las notas que acompañan a su versión del capítulo 8 afirma: “El texto cambia de manera incesante, a medida que el traductor logra esclarecer la red de relaciones que mantienen los vocablos entre sí y con las realidades a las que aluden […] Dudaba de si enviar [el texto] porque los vocablos están todavía demasiado vivos”. Pérez Riesgo defiende también la teoría de que se trata de una novela onírica pero no a la manera de la gente que “pone un cuadernito junto a la cama y toma notas para no olvidarse del sueño”. “No es que te des cuenta y pienses “ah, esto quiere decir tal cosa”, sino que de manera intuitiva vas viendo el sueño de otro, que por momentos es grotescamente complicado y por otros de una claridad que cuando llega te encandila y ya no podés ver nada porque es demasiado claro”.

En el relato titulado “La isla” que aparece en la novela de Ricardo Piglia, La ciudad ausente, se hace un homenaje a Joyce y al inabarcable maremágnum de voces y lenguas que constituye Finnegans wake. El narrador explica que, en la isla, el lenguaje “es inestable […] se transforma según ciclos discontinuos que reproducen la mayoría de los idiomas conocidos. Los habitantes hablan y comprenden instantáneamente la nueva lengua, pero olvidan la anterior […] Pasan de una a otra, pero no la pueden concebir como idiomas distintos, sino como etapas sucesivas de una lengua única”. La única referencia escrita de la que disponen sus habitantes es el Finnegans Wake, “al que todos consideran un libro sagrado, porque siempre pueden leerlo, sea cual fuere el estado de la lengua en que se encuentren”. A la manera de un texto mágico, encierra todas las claves para descifrar el universo, reproduce las permutaciones del lenguaje en escala microscópica, y es a su vez un modelo en miniatura del mundo y también una historia del origen y la evolución de la vida en la isla.

Precisamente es el carácter movedizo del lenguaje lo que define la vida en la isla. Un hombre y una mujer pueden amarse apasionadamente en una lengua y odiarse en otra. Si se escribió alguna obra maestra, esta durará lo que dura la lengua en la que fue escrita. Los diccionarios están huérfanos de lectores y los que persisten en su elaboración, lo consideran ya un manual de adivinación. Sólo el silencio persiste, claro como el agua, igual a sí mismo. Así, la traducción es imposible porque únicamente el uso define el sentido y en la isla conocen siempre una lengua por primera vez.

Al igual que en el relato de Piglia, donde nunca se sabe con qué palabras serán nombrados en el futuro los estados presentes, los traductores que se han aventurado en este paisaje escabroso, trabajan bajo el signo de la incertidumbre, sin saber a ciencia cierta en qué lengua se encuentran. Del mismo modo que en la isla no se conoce la imagen de lo que está afuera y la categoría de extranjero no es estable, ellos empiezan a traducir en la lengua que tuvieron en el momento de nacer, pero ninguno sabe cuándo volverá a estar ahí.

Podría decirse que algunos de los traductores del Wake al español hubieran habitado por un tiempo indeterminado en dicho lugar, pues su lengua parece haber contraído algunos de los giros distorsionados del original y no poco de su temperatura onírica. Uno de ellos, el mexicano Martínez Estrada que vive en Cuernavaca, y empezó la traducción en 2003, a la edad de 70 años, habla así de su experiencia: “Empecé con manchas y borrones y barras y balones y aros y serpenteos y notas yuxtapuestas como el mismo demonio en 250 anotaciones, que, a manera de digresiones, que para guerra suerte con nuestras sobras echadas al homeplato, aferreme a eso con manos de ahogado, un río palimpsesto de mil afluentes ramificados en una querella de cursos de agua”. Un año y más de cinco mil notas después, Estrada había traducido veintisiete páginas, pero cuando ya estaba a punto de abandonar, le llegó un correo electrónico de alguien que había acometido la misma tarea anunciándole la existencia de una sitio web FWEET (Finnegans Wake Extensible Elucidation Treasury), que, en su afán de registrar todas las referencias del texto, había alcanzado 93.312 anotaciones”. Lejos de amilanarle tan ingente cantidad de material, el traductor se reafirmó en la necesidad de su misión y prosiguió su escalada a la cima durante 16 años más, los mismos que Joyce había empleado en escribir su obra. No llegó a coronar su gesta porque la muerte le sorprendió antes, pero en una última entrevista antes de morir, Martínez Estrada confesó –o eso creemos entender– que no le preocupaba demasiado el tiempo, pues como él mismo dejó escrito: “gracias a yos, antes que brisar, gobjetear y holfatear el juego afuereño de los besabetos, mi conocimiento friscó de lo ganosito; ah fortuna evíspera y siempreviva del sueño, acochambrado tempus fugit”.

La vía abierta por Martínez Estrada no ha sido en balde y su nieto Noel, de 23 años, que trabaja reparando máquinas o instalando cables para computadoras, ha retomado el esforzado empeño de su abuelo

Sea como fuere, pese al poco caso que le hizo la crítica y el público tras la publicación de algunos capítulos, la vía abierta por Martínez Estrada no ha sido en balde y su nieto Noel, de 23 años, que trabaja reparando máquinas o instalando cables para computadoras, ha retomado el esforzado empeño de su abuelo. En una entrevista reciente, defiende con ardor la obra de su predecesor: ¡Báiase hala erga, le igo! “¿No oigo por las cotorras que un tipo de la Pampa nohijosijo garigoleara bajo una baldosa en hacer esto? Mi testa se parte. Joy-s bromeó el Ulises sin cátesis esteatopíjica. Se acopó las añorejas para vivear gente no servidores a salvo de los estruéndagogos, más pesados que la piedra. Agog y magog y toda la ronda un grog. Janitores, menanderos, obrenistas, una y otra vez zarandeó tijereteando el gladio común”.

Hay que decir que Noel no se equivoca. Si bien es cierto que, al decir de algunos biógrafos como Richard Ellman, Joyce fue hogareño, bibliólatra y temeroso de los perros y las tormentas, un purasangre académico, la lectura del Ulises y el Finnegans muestran a un escritor capaz de conectar con el hombre común, al menos el de la pequeña burguesía a la que pertenecía por sus raíces familiares. Joyce llevó la ciudad de Dublín impresa en su alma durante su largo exilio y el retrato de sus gentes, aun en clave de humor, muestra cómo su potente pupila es capaz de penetrar en todos los rincones del mundo sociocultural dublinés: profesores, estudiantes, jesuitas, periodistas, comerciantes, ciudadanos “honorables”, marineros, taberneros, cantantes, camareros, empleados, alcahuetas, prostitutas, soldados, oficiales, vagabundos, mendigos, son desnudados en sus sueños y en sus secretos inconfesables.

Noel, que confiesa haber establecido una relación íntima con la escritura de Joyce, ha traducido el capítulo de Anna Livia Plurabelle –sección final de la primera parte– inspirándose en la versión italiana que el propio Joyce llevó a cabo con su amigo Nino Frank. “Antes de que sea demasiado tarde”, explicó el propio Joyce. “Y de que yo mismo deje de entender lo que he escrito”. Frank protestaba: “el italiano no es una lengua adaptada a lo juegos de palabras y ese capítulo es intraducible. “No existe nada que no pueda ser traducido”, rebatía Joyce.

Aun aceptando que en toda traducción hay que saber fracasar y fracasar mejor, conviene traer aquí el consejo que dio Beckett a quienes nos atrevemos a asomarnos a las páginas del Finnegans: “aquí la forma es contenido, el contenido es forma […] No hay que leerlo, o más bien no es solo para ser leído; es para ser mirado y escuchado. Sus textos no son acerca de algo; son ese algo”.

Nada mejor pues que ver algunos ejemplos de cómo Noel ha resuelto ese “algo” y las resistencias de “ese algo” a ser trasvasadas a otra lengua, en particular, el hibridismo cultural sobre el que pivotan los numerosos dobles sentidos del texto. Donde Joyce escribe “See Capel and fly”, sabiendo que Capel Street es una conocida calle de Dublín y teniendo en cuenta el exilio del escritor de Irlanda y su relación distanciada con este país, la traducción más obvia hubiera sido “Ve Capel y escapa”. Parece, no obstante, que la frase pide dichos geográficos que suenen al oído hispano-mexicano y puedan transformarse, siguiendo el espíritu híbrido del texto, eligió el conocido dicho mexicano “Fue a Guajalote y se le atoró el camote” y al final, la frase queda, no sin cierta insolencia, como “De Guajablín salió encamotado”, síntesis de Guajalote, Dublín y camote y enojado.

En otro ejemplo de la sorprendente capacidad de este joven traductor para capturar el wakese del autor irlandés, Noel traduce el siguiente fragmento:

Rot a peck of pa’s malt had Jhem or Shen brewed by arclight and rory end to the regginbrow was to be seen ringsome on the aquaface.

por: “Rota pizca de la malta de pa habían Jhem o Shen malteado al arcoaluz y rórido al fin del regio embrollo iría a verse asomado al ring del aquafaz”.

Y en una versión anterior del mismo fragmento:

“Pudre un pito con malta la cerveza del viejo que Sem y Cam habían caldeado a la luz de la lampararca, hacia el último extremo del sarkoliris visto anulosamente sobre la caragua”.

No obstante, antes de enviar este artículo a imprenta, el propio Noel nos ha remitido su última versión, que nos apresuramos también a dejarles aquí por si puede esclarecer en algo el sentido:

“Pudrir una pizca de la malta de pá’ había Jhem o Shen hecho cerveza por luzarco y al final del [puente] rory el arcoíris [cimarreina] estaba para ser vistos algunosanillos sobre la caragua”.

No es difícil deducir que el sentido en el Wake es paciente. No tiene prisa en llegar a ningún lado. Al igual que el traductor, los lectores lo aguardamos como si, en un constante juego de escondites, fuésemos a buscarlo siempre a otro lugar distinto del que se encuentra, o viceversa. A veces lo buscamos en inglés, pero aparece en alemán o en italiano, o en ninguna lengua específica. Siempre está en camino. Como una carta que el autor nos enviara desde el más allá de la lengua.

Si en el relato de Piglia, el mensaje divino que ha quedado en la isla consiste en una carta encontrada en un vertedero por una gallina que picotea, que un tal Tim Finnegan, borracho, dejó al caer al sótano por una escalera, que inmediatamente pasó de ladder a latter y de latter salió litter y, posteriormente, del desorden la letter, y cuya prolongada permanencia en el basurero ha dejado el texto lleno de borrones y agujeros de difícil interpretación, nosotros, hipotéticos y afortunados lectores de las 685 páginas del Finnegans en español, exiliados de nuestras propias lenguas, podemos acudir a ese lugar común en el que poner en movimiento parte de su sentido, sabiendo que el mérito de una traducción no radica en la lealtad, y que toda literatura es una serie de borradores o versiones, y a veces (malas) traducciones de (malas) traducciones.

Si Joyce provocó una explosión del inglés en esta novela y depositó en ella decenas de lenguas, no hizo sino poner de manifiesto el origen del inglés, y con él, el de todas las lenguas

Por más arbitraria y audaz que pueda ser la lengua de Joyce, la multiplicidad de lenguas y la infinidad de ecos son, al parecer, la condición que esta impone para intentar ser traducida. Ninguna lengua está completa. Si Joyce provocó una explosión del inglés en esta novela y depositó en ella decenas de lenguas, no hizo sino poner de manifiesto el origen del inglés, y con él, el de todas las lenguas.

En esa misma línea, algunos expertos señalan que la idea de caída y renacimiento es omnipresente en el libro y yo, me permito añadir que dicha pauta podría estar vinculada en un segundo plano con las funciones del lenguaje, con el derrumbe de la torre de Babel y los intentos de reconstruirla, todo lo cual apunta al poder y la necesidad de la traducción y de la escritura como traducción. El hecho de que HCE (Humphrey Chimpden Earwicker o Here Comes Everybody, como se llamará posteriormente) esté dormido y muerto para el mundo no hace sino destacar el acontecimiento circular del sueño y el despertar, pero también el de reponer algo que falta, del hacer y el deshacer, como permanente reescritura de la realidad.

Para terminar, no nos resistimos a dejar aquí la opinión del propio Noel cuando le preguntamos recientemente por la idea de reescritura: “Barajársela despacio. Aunque todo se vale en vanaldad, para empuñapelear la neta jeta del cobre bien naciéramos con la crayola en el papayo y no espejeando el mole de las musas o cantaletando como caifases”.

Que el lector me perdone si me excedo en la interpretación de sus palabras o las traiciono, pero creo entender que Noel expone una idea de la literatura que ya ha quedado patente con su propia traducción del Wake: Un escritor no está obligado, en el sentido corriente del término a inventar ese libro verdadero que ya tiene dentro de sí, sino a traducirlo. El deber y la tarea de un escritor son los de un traductor. O viceversa.

Notas:

- Este texto está pensado como parte de un libro de pequeños ensayos en marcha sobre la traducción. Cualquier parecido con la ficción es pura realidad.

- Salvo Eduardo Lago, escritor y traductor de uno de los capítulos del Finnegans, el resto de los nombres propios de este artículo son ficticios. Sin embargo, debo a Marcelo Zabaloy, auténtico traductor del Finnegans Wake, al español, editado en El Cuenco de Plata en 2016, dos de las traducciones de fragmentos que incluyo al final del texto.

Una posible historia de las traducciones, o lo que es lo mismo, de la literatura, debería pasar obligatoriamente por dos hitos de primera magnitud, dos novelas, que son en sí mismas dos traducciones: el Quijote y Finnegans Wake. La tensión que sostiene el arco que dibujan esas...

Autor >

Pedro Tena

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí

![<p>Vista parcial de: <em>Poétique(s) de l’inachèvement [poética(s) de lo inacabado], hasta el 6 de enero del 2014</em>.</p> <p>Vista parcial de: <em>Poétique(s) de l’inachèvement [poética(s) de lo inacabado], hasta el 6 de enero del 2014</em>.</p>](/images/cache/300x180/nocrop/images%7Ccms-image-000030077.jpg)