TIRANDO DEL HILO, XIII

Autobiografía en construcción

Mi anhelo es que las lectoras se sientan tan atrapadas e interpeladas por Levy como yo me sentí

Carmen G. de la Cueva 28/07/2023

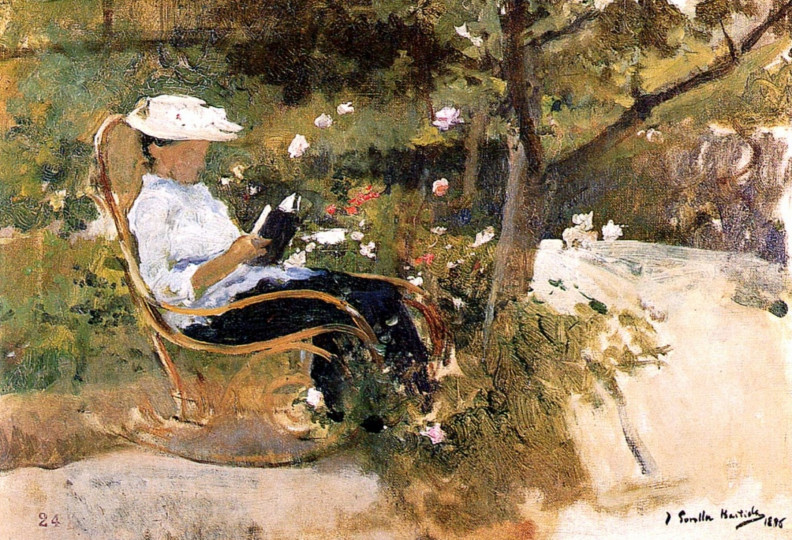

En el jardín. Joaquín Sorolla (1896).

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Hay algo en la autobiografía de Deborah Levy (Johannesburgo, 1959) que me atrapa irremediablemente. Su escritura está llena de huecos y silencios, poco importa lo que no dice, no intenta contar su vida al detalle, hito a hito, sino más bien encontrar cierta calma en medio de la tempestad. La calma se la dan las frases dispuestas una detrás de otra como si fueran escaloncitos que suben desde el fondo del océano a la superficie. En las aguas turbulentas de su vida –un divorcio a los cincuenta años la coloca en una situación de precariedad y vulnerabilidad parecida a la de su juventud, la enfermedad y la muerte de su madre la dejan, en cierta manera, huérfana y herida– escribir da sentido y coherencia a todo lo demás. Escribir, qué otra cosa se puede hacer para no perderse del todo. Veintisiete años me separan de Levy, pero cuando la leo, es como si me hablara a mí: “Cuando el amor empieza a resquebrajarse cae la noche. Se prolonga. Llena de acusaciones y pensamientos furiosos. El tormento de esos monólogos interiores cesa cuando sale el sol. Es lo que más me molestaba, que me hubiera abducido la mente, tener la cabeza llena de Él. Era prácticamente un trabajo”. El fragmento pertenece a El coste de vivir, el segundo volumen de su autobiografía en construcción y, aunque lo acabe de releer, la primera vez que lo leí fue en 2019, acababa de ser madre y ya me daba cuenta de que mi vida se estaba desmoronando, y aunque intentara agarrarla –separarse a los treinta y tres años con un bebé de meses no era un escenario posible– me daba cuenta de que no quería hacerlo. No quería aferrarme a ella ni sujetarla. Quería dejarme ir con la tempestad, aprender a habitarla hasta que pasara. Las tempestades no duran eternamente.

Este verano en mi club de lectura feminista estamos leyendo los tres volúmenes de la autobiografía Deborah Levy: Cosas que no quiero saber, El coste de vivir y Una casa propia. Siempre propongo lecturas que ya he hecho y que, por una cosa u otra, me han removido o parecido importantes, capaces de articular ciertas reflexiones o ideas que pueden hacernos pensar colectivamente. En el club somos ciento cincuenta y tres lectoras, no siempre vienen a las sesiones todas, hay meses más llenos –como cuando leímos a Virginia Woolf o Sylvia Plath– y meses más flojos como el de las memorias de Angela Davis. Y aun así, varias decenas de mujeres nos pasamos un mes tras otro leyendo un libro que luego comentaremos y al que le sacaremos todo el jugo posible. Los libros cambian cuando su lectura se comparte. Y, de repente, encuentras que hay tantas lecturas de Un cuarto propio como lectoras. Mi anhelo es que las lectoras se sientan tan atrapadas e interpeladas por Levy como yo me sentí. Cada libro, cada propuesta es un pequeño hilo del que tirar, un hilo que te lleva hacia ti misma y te habla. La trilogía de Levy ha ido paralela a mi propia vida. Es mágico y misterioso cómo un libro puede llegar a acompañarte y a formar parte de ti, cómo esperamos que los libros nos salven o nos ayuden a tomar decisiones. Una casa propia, el último volumen de la trilogía, se publicó apenas un mes después de que me separara. Acababa de mudarme a una casa con mi hijo. Aunque fuera alquilada sentía esa casa más mía, más propia, que la que compartí con mi expareja durante años.

Los libros cambian cuando su lectura se comparte. Y, de repente, encuentras que hay tantas lecturas de Un cuarto propio como lectoras

En los últimos tiempos, yo me había sentido como un personaje literario femenino al que un autor priva de conciencia y de vida inconsciente. El personaje que interpretaba en el libro de mi vida carecía de subjetividad. Y esa carencia me hacía vivir en una incomodidad constante. Yo no había escrito ese papel, simplemente lo estaba interpretando porque pensaba que era lo que debía hacer. Mis deseos habían desaparecido, los propios, estaba llena de deseos ajenos, los del autor que me había creado. Era una autómata. Y las preguntas de Levy me hacían removerme en el sillón, mientras sostenía a mi hijo al pecho, sentía un profundo hastío que me hacía querer saltar por los aires: “¿Y las mujeres que cumplían sus deseos pero luego eran eliminadas, cuyas vidas se reescribían, cuyas existencias volvían a contarse para diluir su poder y minar su autoridad? ¿Las mujeres son bienes raíces propiedad del patriarcado?”.

Imbuida en los vapores de la separación, mitad eufóricos, mitad desesperados, no conseguía ver con claridad cuál era mi situación: una mujer separada de treinta y cinco años, con un hijo de dos años, sin dinero, sin propiedades, con una profesión precaria en un momento económico que se parecía a un abismo. La tempestad en la que vivía no iba a pasar tan pronto. Sería como un invierno al norte, de esos en los que nunca sale el sol y una se acostumbra a mojarse los pies cada día y colocar los calcetines chorreantes en el radiador. Lo mío era un invierno al sur, cálido y con muchas horas de sol, pero la tempestad en la que yo vivía era una tempestad interior.

Levy le hablaba sobre la idea de escribir personajes femeninos que no estuvieran ligados a los hombres

Recuerdo sentarme a leer a Levy en un banco de la calle a las puertas del colegio de mi hijo mientras esperaba a que saliera: “Pensé que Rebecca West, cuyos libros le habían reportado con cuarenta años una fortuna que le permitió comprarse un Rolls-Royce y una mansión en el campo, una finca, en las Children Hills. Cuando yo tenía cuarenta años, mi hija pequeña tenía tres meses y me dedicaba a experimentar cocinando dahl (baratísimo) con lentejas y legumbres varias. Mientras Rebecca West entraba en su flamante y ostentoso coche, yo trataba de combinar especias y de decidir si era mejor servir el dahl con arroz o aprender a cocinar roti y otros panes indios (…) No me lo podía creer. Cocinaba unos deliciosos platos de dahl y roti y paratha para alimentar a mi familia y escribía durante la noche, conocía todas las alarmas de coche que saltaban a las cuatro de la madrugada. A la misma edad, Rebecca West aparcaba su Rolls-Royce en los terrenos de su finca de Chiltern Hills y Camus recibía el Premio Nobel”. Todas lo hacíamos, ¿no? Leíamos y leíamos intentando encontrar cierto consuelo a nuestras vidas desesperadas y nos comparábamos con otras escritoras. Tenía treinta y cinco años, en mi minipiso de alquiler ni siquiera había horno, a veces tenía que elegir entre comprar fruta o carne, pero me sentía libre. No era Rebecca West, tampoco era Deborah Levy, pero podría haber sido peor. Sylvia Plath ni siquiera llegó a los treinta y uno. Para todas ellas, para mí también, la casa no era un espacio doméstico, sino un espacio político. Un espacio en el que poder tener una vida propia. Eso era lo que estaba en juego. Poder elegir tu propia vida, cómo querías vivirla, una vida propia plena, una que me satisficiera.

En un momento de Una casa propia, Levy mantiene una conversación con Agnes, una amiga. Su amiga lo acaba de dejar con Ruth, su pareja, después de once años de relación. La escena tiene lugar en el piso cochambroso de Levy mientras se toman unas copas de spritz casero. Agnes le cuenta cómo Ruth siempre le había dicho que se daba aires de superioridad, que quería bajarle los humos, bajarla del pedestal. Y Levy reflexiona sobre ello: “¿Por qué había querido Ruth bajarla de allí? ¿Hasta dónde había que bajarla? ¿Por qué molestarse en bajar a una mujer del pedestal?”. Me interesa cómo aborda el tema Levy porque no coloca a la pareja en el centro, sino al deseo mismo. “Agnes sabía cuál era su propósito en la vida, que perseguía lo que quería hacer en el mundo, lo cual a veces se llamaba voluntad o tomar las riendas y dirigir el caballo (…) Ruth había pasado mucho tiempo menoscabando a Agnes y muy poco queriéndola”. Ahora Agnes se sentía libre, sí, pero también sola. Levy le hablaba sobre la idea de escribir personajes femeninos que no estuvieran ligados a los hombres. Personajes que no estuvieran retratados cuidando de sus maridos ancianos o solitarias privadas de compañía o enfermas y locas. Estaba cansada de verme siempre a través de ojos ajenos, de confrontar esa otra mirada con la propia. Era una lucha. Me veía como un personaje y hacía mías las preguntas de Levy: ¿Quién es ella? ¿Cómo se maneja ella en un mundo que le ha hecho el vacío? Los libros y las películas nos habían hablado mucho de la tempestad, de los años de hastío, tedio y desesperación dentro de relaciones que no nos hacían felices, pero ¿qué pasa luego? ¿Cómo se sigue escribiendo la propia vida? “¿Y la soledad? – le preguntaba Agnes– Porque ahora me siento bastante sola”. La soledad es el gran tema. La conversación individual y colectiva pendiente. “Sí –le responde Levy–, se sentirá sola. Mejor aún, hará una crítica de su soledad. Tendrá deseos y conflictos que no giren solo en torno a los hombres. Sentirá melancolía más que depresión, tristeza más que desesperación. ¿Por qué no iba a gustar un personaje femenino melancólico?”.

Hay algo en la autobiografía de Deborah Levy (Johannesburgo, 1959) que me atrapa irremediablemente. Su escritura está llena de huecos y silencios, poco importa lo que no dice, no intenta contar su vida al detalle, hito a hito, sino más bien encontrar cierta calma en medio de la tempestad. La calma se la dan las...

Autora >

Carmen G. de la Cueva

Periodista, escritora y editora. Ha publicado varios libros y fue directora de la editorial feminista La señora Dalloway.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí