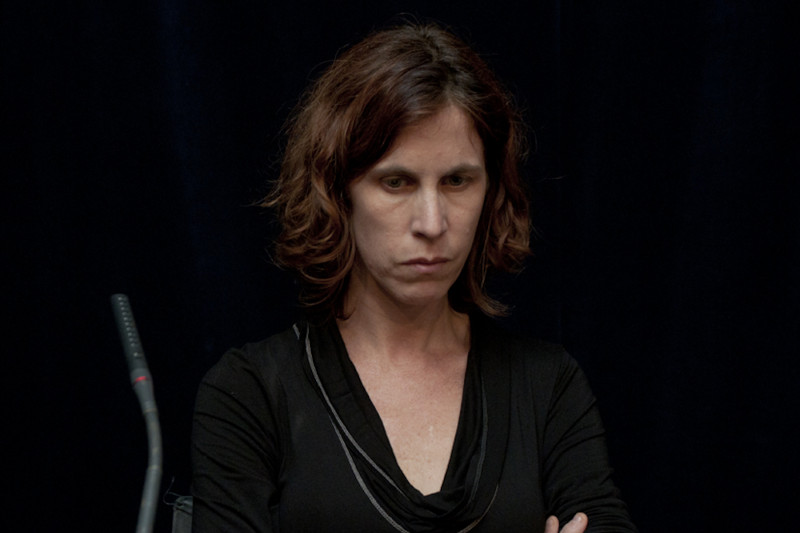

Nona Fernández, durante la mesa redonda: Chile y su camino literario, del 7 de octubre de 2013. / Casa de América

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

La dimensión desconocida (Literatura Random House, 2016) es una novela de gran relevancia en la narrativa latinoamericana reciente. Lo tiene todo: pensamiento riguroso, imaginación diestra, riesgo formal y originalidad en el enfoque de un tema muchas veces visitado pero crucial, en términos políticos y culturales, para el presente. La obra de la escritora chilena Nona Fernández (1971) es importante por sus logros artísticos (es elegante y sofisticada en su propuesta estética e incómoda en el plano moral) y lo es también porque sirve para tantear funciones posibles de la novela en la cultura contemporánea, más allá de las urticantes categorías de “entretenimiento” o “evasión”.

La historia que cuenta La dimensión desconocida gira en torno al primer militar arrepentido que, en plena dictadura de Pinochet, dio testimonio de los centros clandestinos de tortura, los procedimientos de desaparición de personas y los montajes detrás de la supuesta lucha contra el supuesto terrorismo. Destripemos pronto para pasar al análisis del cuerpo: la “dimensión desconocida” a la que hace referencia el título es aquella dimensión de la realidad que la versión oficial (el relato de Estado) mantenía oculta por medio de multitud de ardides, que iban de la rudimentaria propaganda elaborada con información falsa a los enrevesados métodos de ingeniería social del miedo y la complicidad. El objetivo de este relato de Estado era generar una especie de trance colectivo, una disposición de la conciencia pública que permitiera mantener oculta una realidad infame. El truco consistía en crear la sensación de que no se veía lo que se estaba viendo. Viejo truco, nada original.

Para contrarrestar los efectos perversos del relato que construye el sistema de la dictadura cívico-militar primero, y la edulcorada y exculpatoria cantinela de la Concertación después, Nona Fernández ajusta los recursos técnicos disponibles en el campo de acción del género para trabajar sus materiales específicos, e innova allí donde el repertorio de las narraciones suele estrecharse. Fogueada en el texto teatral y en el guión documental, se mueve en la novela con la naturalidad y el aplomo de un bisonte en las praderas del lejano oeste. Pero quisiera detenerme en el tratamiento que se hace en esta novela del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, inaugurado por Michelle Bachelet en el año 2010. Detenerme nada más que en eso; detenerme nada menos que en eso.

Fogueada en el texto teatral y en el guión documental, se mueve en la novela con la naturalidad y el aplomo de un bisonte en las praderas del oeste

Museos de la memoria y del olvido

El Museo de la Memoria de Chile es un ejemplo perfecto de que toda narrativa de la memoria es a su vez un ejercicio de olvido. Así como ya en los planos para la construcción de un edificio late el fantasma de su ruina futura, en la operativa de la memoria está implícita la asunción del olvido, el reconocimiento de que la memoria impone o sugiere un corte de lo memorable que deja inevitablemente fuera porciones más o menos amplias de la realidad potencial que engendra un acontecimiento. Esta paradoja puede leerse como un intersticio lógico y su aceptación servir para ampliar la materia de conocimiento y precisarla. Podría decirse que justamente eso es lo que hizo W. H. Sebald con su Historia natural de la destrucción: dirigir la mirada hacia una parte de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial que estaba, por comprensibles razones de magnitud y oportunidad, siendo obliterado por el relato hegemónico del periodo. Allí el horror hablaba también una lengua insoportable.

El Museo de la Memoria que nos ocupa está ubicado en un edificio de nueva construcción. Es abierto, amplio y luminoso, tiene las más avanzadas tecnologías e infografías, cafetería, tienda de souvenirs: no se han escatimado recursos para que la naciente democracia mire hacia adelante con orgullo y entereza. Veamos cómo encara Nona Fernández en su novela la memoria institucional a modo de subgénero del olvido:

“Cuando se trata del horror parece que las lógicas de la maquinaria no importan mucho. Los tiempos y las progresiones y las causas y los efectos y los por qué son sutilezas que es mejor ahorrarse. Todos los crímenes aparecen como uno solo. Un par de líneas para las explosiones, otra para los degollamientos, otra para los incinerados, otra para los baleados, otra para los fusilados. Y las causas y los efectos, ya lo dije, no circulan en ningún relato. Es una gran masacre, una lucha entre malos y buenos, donde es muy fácil identificar a cada cual porque los malos tienen uniforme y los buenos son civiles. Y no hay términos medios. No hay cómplices, no hay otros implicados… La montaña rusa emocional culmina en la Zona Fin de la Dictadura, donde una gran gigantografía del expresidente Patricio Aylwin, dando su discurso al asumir el cargo, enciende los espíritus de los visitantes y los deja exultantes de alegría y esperanza, más tranquilos, más apaciguados, porque de ahí en adelante estamos a salvo, los buenos triunfaron, la historia es benévola, olvidaremos que él mismo fue quien acudió a los militares para pedir el golpe el año 1973, esa información no es parte de los recuerdos de esta memoria”.

En definitiva, el efecto del relato de Estado no es, como se dijo antes, que no se vea lo que se está viendo, sino que no se quiera ver lo que se está viendo. La complicidad se traduce en el gesto de cerrar una puerta, bajar una persiana, correr una cortina, seguir andando o doblar una esquina. Comprar la explicación de “algo habrán hecho”. Azuzar e instigar. Pero también desentenderse, mirar para otro lado. Y ya luego, con el fin de la dictadura, la retórica de buenos y malos. Allí donde el museo empeña toda su fuerza de simplificación, la novela teje su red de complejidad a partir del significativo nodo del arrepentido, del traidor. De las profundidades abisales de la abyección extrae la figura del monstruo, y con la imaginación lo hace cantar en el acto colectivo de lo monstruoso.

El reverso del flamante Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos es el memorial ex Nido 20, una casa que servía como centro de detención en la calle Santa Teresa número 037, en la comuna de La Cisterna, Santiago de Chile:

Es asombrosa la cantidad de confluencias y paralelismos entre la historia de la dictadura chilena y la historia de la dictadura española

“Lo primero que me sorprende al llegar es la fachada de la casa. Algo desastrada, llena de escombros y cachureos en su antejardín. No hay timbre y la chapa de la reja de entrada está mala. Un alambre cubierto de plástico azul envuelve las dos puertas de la reja intentando unirlas, haciendo ingenuamente de cadena de seguridad… El lugar está desordenado. Polvo, muchas sillas desplegadas en el espacio vacío, un mueble lleno de revistas viejas y, en un biombo, un mural hecho con cartulinas de colores… Todo es muy precario, hecho a mano, como son los trabajos que hacen los niños en los colegios para exponer algún tema”.

Las ausencias, los hiatos, las tergiversaciones… Fernández invita a reflexionar sobre si un museo de la memoria puede plantearse como depósito de significantes al fin organizados o si más bien debe disponerse, si pretende ser algo más que una cáscara vacía, como institución de lo inestable y lo precario, como centro de interpretación en constante revisión, en perpetuo cuestionamiento (siempre que entendamos con claridad el desierto que separa la revisión del revisionismo). Una institución capaz de ampliar y corregir su archivo, de reordenar a partir de categorías nunca fijas, siempre abiertas al movimiento. Que agrupe, reagrupe y disperse según las modulaciones epistémicas, éticas y morales de una determinada comunidad en un determinado momento. Una institución de la memoria que tenga su propia memoria institucional, una metamemoria, donde queden registradas sus transformaciones, como en Wikipedia, donde cada cambio introduce una nueva ficha de memoria de sus entradas. He aquí, quizá, un uso aceptable y útil para el socorrido “síndrome del impostor”.

La dimensión desconocida solo puede transmutarse en realidad compartida por medio de la imaginación

La novela como documento de cultura

Contrariamente a lo que se pretende desde ciertas instancias reaccionarias con la banalización y la caricatura de la idea de “literatura comprometida” o la demonización de la ideología en el arte, el tema de la impronta cultural, simbólica y material de las dictaduras anticomunistas, tanto en América Latina como en España, es un asunto de la máxima actualidad porque habla de la configuración del presente: de las instituciones, de las dinámicas sociales y políticas, de las condiciones de posibilidad y de la distribución de la riqueza, etc. Es asombrosa la cantidad de confluencias y paralelismos entre la historia de la dictadura chilena y la historia de la dictadura española. Desplazamientos en el tiempo y en el espacio de una misma materia crítica, de una misma sustancia cívica. En España, la restitución de la memoria por la vía de la imaginación se dio, por mencionar solo un puñado de ejemplos dispares, en Mercè Rodoreda, Juan Marsé, Dulce Chacón, Juan Benet o Alberto Méndez... En Chile están Donoso, Lemebel, Bolaño, Zambra... Esa dimensión narrativa de lo real, para la cual la Historia solo puede ofrecer balbuceos y presentarse fatalmente como un campo de batalla de intereses espurios, tiene en la novela su anclaje más firme.

Para acceder a la “dimensión desconocida” es insuficiente el frío documento de la Historia, incluso cuando está atravesado por el sincero empeño del testimonio. No alcanza. La Historia es incapaz por sí misma de abrir esa puerta. La dimensión desconocida solo puede transmutarse en realidad compartida por medio de la imaginación, porque en la dimensión desconocida habitan inmensidades de realidad solo explorables por medio de la imaginación (no me refiero a la ficción, ese es otro negociado; me refiero a la imaginación). Por ello no es verdad, como afirman los cultores de espadachines empalagosos, reyes del narco y duros espías muerdebragas, que para ocuparse de la realidad ya están los libros de historia o la prensa (la historiografía o las ciencias de la información). La realidad es un subproducto de la imaginación que se organiza en un relato, por muchas piedras que se pateen en el camino para demostrar lo contrario. La imaginación literaria de la que hablamos no niega los hechos históricos ni se inventa unos nuevos; propone un tablero distinto para el juego. Me gustaría poder exponer la complejidad del vínculo entre realidad, imaginación y memoria de manera que se entienda mejor. En este sentido, la novela sigue siendo un instrumento insuperable.

La dimensión desconocida (Literatura Random House, 2016) es una novela de gran relevancia en la narrativa latinoamericana reciente. Lo tiene todo: pensamiento riguroso, imaginación diestra, riesgo formal y originalidad en el enfoque de un tema muchas veces visitado pero crucial, en términos políticos y...

Autor >

Ernesto Bottini

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí