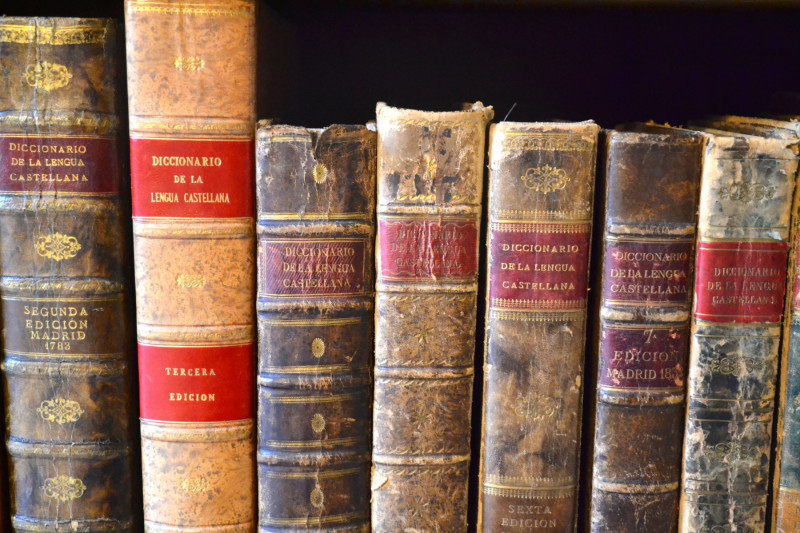

Colección de diccionarios de la Real Academia Española. / RAE

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

“Erutar, Sancho, quiere decir ‘regoldar’, y éste es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo; y así, la gente curiosa se ha acogido al latín, y al ‘regoldar’ dice ‘erutar’, y a los ‘regüeldos’, ‘erutaciones’; y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco; que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo y el uso”. (Quijote, I; 43).

Nunca lo hubiera dicho.

No sé en qué momento a mediados de la década de los noventa empecé a oír “venga” en lugar de “vale” en respuesta a una invitación o a una explicación: “¿Te vienes a casa a comer?”. “Venga”. “¿Nos vemos la semana que viene?”, “Venga”. Lo mismo pasó, y más o menos por la misma época, con algunas locuciones verbales como “me da cosa” por el más exótico “me da yuyu”; o “estar de guasa” por “estar de coña” o incluso “pelar la pava” por “estar de palique”, aunque hoy ya solo entendemos “pelar la pava” como “no hacer nada”. Tal vez unos años antes, probablemente a finales de los ochenta, el término “macho”, que utilizaban indistintamente hombres y mujeres empezó a trocarse en “tío” y “tía”: “Oye, macho”, “ya te vale, tío”. Así pasó también con otras expresiones enfáticas como “cortar el rollo”, “molar cantidad”, “comer el coco”, “mearse de risa”, “cómo está el patio” y otras decenas más que uno no podría utilizar hoy sin delatarse como un boomer de pura cepa. Y es que en el curso de una vida uno puede registrar tantos desplazamientos léxicos y semánticos en su propia lengua que es como si hubiera mudado de piel varias veces.

Sin embargo, solo somos capaces de registrar estos cambios retrospectivamente. Pensamos que hablamos una lengua fresca y completa y, en cierto modo, así es: mudamos de piel sin darnos cuenta porque todas esas transiciones léxicas de las cuales somos testigos se integran perfectamente en la morfología y en la sintaxis. Tal vez nos da igual decir “bien”, “chachi”, “guay”, “genial” o incluso “perfecto” para aplaudir una noticia que acaban de darnos o un plan en perspectiva, pero de lo que no hay duda es de que, a no ser que queramos aparentar lo que no somos, estaremos retratando nuestro momento de socialización y tal vez también el de madurez.

La evolución de la lengua no suele aparecer en las definiciones y mucho menos en los diccionarios, que suelen resignarse a una foto fija de la lengua en cada momento

Esa evolución de la lengua no suele aparecer en las definiciones y mucho menos en los diccionarios, que suelen resignarse a una foto fija de la lengua en cada momento. Aunque los más doctos como el María Moliner, el Cuervo o el de la RAE suelen recoger algunos vocablos “en desuso” o dar por “anticuadas” algunas definiciones con las conocidas marcas desus., ant., etc, a quienes nos gustan las líneas de tiempo no podemos dejar de soñar con que en ellos apareciera algún tipo de registro de la lengua con indicaciones diacrónicas, o sea históricas1. Serían indicaciones como las siguientes: a) nasti de plasti: expresión que adquirió cierta notoriedad en la cultura urbana alternativa de los años setenta, probablemente procedente del adverbio caló de negación nasti y que podría traducirse por un ‘no’ tajante o ‘de eso nada’. Recobró actualidad allá por 2012 cuando algún político catalán la utilizó en una rueda de prensa y fue objeto de numerosos comentarios en las redes sociales; o b) cuñadismo: voz que, en un principio, se usaba para describir el favoritismo o amiguismo y que las redes sociales pusieron de moda en algún momento de la segunda década del siglo XXI para designar la tendencia a opinar sobre cualquier asunto con el fin de aparentar ser más listo que los demás.

Por su vocación de documentar los usos léxicos consolidados, los diccionarios nos recuerdan también que la evolución de cualquier lengua se juega en arenas movedizas y que tal vez por ello necesitamos aferrarnos a los límites de un terreno de juego en el que reconocernos. Aunque sea para poder romper las reglas, para buscar esa expresión inestable, esa palabra que nos falta o, precisamente esa otra cuya presencia nos ha hecho caer en la cuenta de todo lo que hay detrás de ella. Si son las palabras –la mentira y la costumbre– las que nos escamotean las cosas, solo las palabras pueden devolvérnoslas. A condición de que sepamos cómo se deletrean: “¿Para qué sirve un diccionario si hay que saber cómo se deletrea una palabra antes de buscar cómo se deletrea?”, preguntaba Hellen Keller en El milagro de Ana Sullivan2.

No parece haber otro camino para las criaturas vinculadas al mundo por la distancia del lenguaje. Los diccionarios, con su dieta de síntesis y rigor, nos devuelven el mundo en su orden primigenio, antes de ser manoseado por el mundo de los hombres. Su orden nos devuelve una realidad más nítida y delimitada. Definir consiste precisamente en eso: separar, ceñir, poner límites: ¿cómo si no sabríamos la diferencia entre un camello y un dromedario, entre un abrigo y un gabán, entre toro y torozón? ¿Cómo demonios sabríamos que garabato y arañazo apuntan a la misma familia aunque no se parezcan más que en esas erres flanqueadas por vocales abiertas? ¿Sospecharíamos que el cor latino teje lazos invisibles con toda una familia de vocablos que van desde acuerdo, coraje, hasta misericordia y recuerdo? Y aun sospechándolo, ¿no acudiríamos a ello para confirmar que en portugués y en castellano antiguo recordar es ‘despertar’, y que, por tanto, algunos versos antiguos –como los muy famosos de Jorge Manrique: “Recuerde el alma dormida / avive el seso y despierte…”– evocan esa sensación que muchos tenemos a veces en el instante de despertar, cuando caemos en la cuenta de que un día más estamos vivos?

La existencia de los diccionarios nos habla, así, de nosotros mismos. Y lo hace de muy diferentes maneras, no siempre evidentes. Por una parte, nos avisan de que la lengua, como una cinta de Moebius, tiene al menos dos dimensiones a la vista y una tercera que no lo es tanto. Las dos primeras serían las de nuestra memoria personal y colectiva, ese acúmulo de registros con los que esperamos alcanzar una comprensión compartida del mundo. La tercera sería una dimensión más escondida que tiene algo de paradójica, pues, sin pretenderlo, nos abre a una dimensión narrativa en la que caben todos los libros que se han escrito en una lengua y casi todos los que se escribirán. Tal vez por eso, Claude Lévi-Strauss consideraba que podríamos saber casi todo de una sociedad desaparecida –religión, organización política, técnicas diversas, lazos de parentesco, matrimonios, etc.– si conservásemos de ella una gramática y un diccionario.

La existencia de los diccionarios nos habla de los mitos sobre los que construimos nuestra identidad

Además, la existencia de los diccionarios nos habla de los mitos sobre los que construimos nuestra identidad y de la fe que depositamos en que nos devuelvan una imagen fiel de nosotros mismos: el mito de las clasificaciones y el orden alfabético; el mito de la lengua perfecta que nos salva del error; el mito de la unidad de la lengua y de la autoridad lingüística de las academias. En lo que sigue me propongo discurrir sobre algunas de esas mixtificaciones. Es casi obligatorio empezar por la primera de ellas, la que atañe al poder taumatúrgico de las clasificaciones.

En el principio fue una lista

Si hablamos de orden primigenio, tenemos que hablar de listas. El primer relato bíblico (Génesis 1) tiene mucho de diccionario. Como quiera que la acción de crear las cosas es inseparable del hecho de enunciarlas –al menos en la voluntad de los dioses– y enumerarlas, Yahvé empieza su obra vinculando la Creación con un acto de iluminación lingüística: “Hágase la luz”. Como en los libros de láminas ilustradas de nuestra infancia escolar, las cosas emergen del caos indistinto de la oscuridad para conocer sus propios límites. Llama la atención que Dios no utilice otra materia prima preexistente –con excepción del humilde barro para crear a Adán–, sino que le haya bastado la sola acción de poner nombre para crear: fiat manzana, luz, hierba, estrellas, peces, aves, monstruos marinos, y las cosas surgen de su nombre mismo, como un tratado de zoología. Y no solo en la tradición judeocristiana, también en otras cosmogonías. En el libro que recoge los mitos orales de los mayas, el Popol Vuh o Libro del Consejo, se nos dice que antes de la Creación solo existían el cielo vacío y el mar apacible, y allí, dentro del agua y ataviados con plumas de colores, Tepeu y Gugumatz, los dioses progenitores, se pusieron a hablar3. De esa conversación nacieron el mundo y sus criaturas: “Juntaron sus palabras y sus pensamientos” y dijeron “hágase la tierra”, y la tierra se hizo; “háganse las montañas”, y las montañas se hicieron; y así los bosques, los genios de la montaña, los venados, los pájaros y una larga enumeración de cuadrúpedos y pájaros. Dejando aparte la fascinante creación del mundo como un diálogo entre dos dioses, no deja de ser sorprendente que esta se articule como una acción performativa, un inventario hablado, en suma, de nuevo una clasificación. Más sorprendente es, incluso, que, una vez creadas todas esas criaturas que croan, zumban, gruñen, o rebuznan, estas resulten ser fallidas porque no aciertan a alabar a los dioses, y estos decidan entonces crear a los hombres para que hablen, digan sus nombres y, estos sí, celebren a quienes han creado el mundo porque hablaron los primeros.

Si los dioses –los llamados demiurgos, creadores del mundo– son taxonomistas, es decir, clasificadores, ¿no es lógico que los humanos lo sean también? Basta recordar el catálogo homérico de naves –tantas que Homero invoca la ayuda de las Musas para completar su tarea– o el contenido de la cesta que lleva Caperucita Roja a casa de su abuela (las enumeraciones son un ingrediente básico de los cuentos infantiles). En uno de los trabajos más celebrados sobre el efecto de la escritura sobre los modos de pensamiento (La domesticación del pensamiento salvaje, de Jack Goody4), se analiza el valor de los listados alfabéticos –obviamente vinculado con el sistema de escritura alfabético– como un modo de recodificación lingüística, o sea como una destreza que otorga a la mente una palanca sobre la “realidad”. Sin embargo, no se trata de una destreza cualquiera, como lo serían las normas mnemónicas, sino de una forma de descontextualización que acaba con la inmediatez de los actos de habla típicos de la cultura oral y permite diferir en el tiempo y en el espacio, creando con ello una mayor abstracción. Por ejemplo, no puede ser lo mismo enunciar “hierba que crece cerca del río alivia el dolor de estómago, pero solo si la recoges al amanecer” que clasificar una planta por sus propiedades médicas (alivia el dolor de estómago). Eliminada la carga simbólica o ritual, el conocimiento se hace accesible mediante categorías. Malinowski recuerda que los “primitivos” (los pueblos de tradición oral) tienen palabras para las plantas y los animales que les son inmediatamente útiles en su vida cotidiana, pero tratan otras criaturas de la selva de un modo vago y generalizado: “Eso sólo es maleza” o “sólo un animal que vuela”.

Todos sabemos que, en cualquier colegio del mundo, lo primero que se aprende es a clasificar: “narizotas”, “orejudo”, “gordinflón”, “fideo” o “empollón”

Toda clasificación es una intervención, y muchas veces, también, una creación, como sabe cualquiera que haya jugado con niños a ordenar objetos de distintos colores, por ejemplo tres objetos amarillos y azules: el niño tiende a poner juntos un lápiz amarillo y una taza del mismo color, separándolos de un plato verde y un lápiz verde, aunque para nosotros, los adultos, lo natural es clasificar por un lado los lápices y por el otro las piezas de vajilla. Todos sabemos que, en cualquier colegio del mundo, lo primero que se aprende es a clasificar: “narizotas”, “orejudo”, “gordinflón”, “fideo” o “empollón” son, además de etiquetas, formas elementales de ir clasificando el mundo que nos rodea, y revela que los humanos necesitamos “las diferencias” como el comer, aunque luego las usemos para excluir o relegar. Hasta la negación y la violencia se fundamentan en esta actividad taxonómica que vinculamos con los primeros actos de la creación.

La cultura es indisociable de las clasificaciones, y estas de la arbitrariedad. Porque en toda enumeración hay dos tentaciones contradictorias: la primera consiste en incluirlo todo y cerrar la cuestión; la segunda, en olvidar algo y dejarla abierta. ¿Hay algo en el mundo que podría quedar fuera de una enumeración? No sería fácil encontrarlo. Pensemos en los siguientes verbos: acomodar, agrupar, catalogar, clasificar, disponer, dividir, distribuir, enumerar, etiquetar, jerarquizar, numerar, ordenar, reagrupar, repartir. No necesitamos catorce palabras para describir la misma acción, luego no pueden ser sinónimos. No obstante, todos ellos, incluso los que se oponen entre sí –dividir y reagrupar, por ejemplo–, aluden a una idea de conjunto, la de dividir, ya sea porque son elementos distintos que pueden reunirse en un conjunto, o porque evoca un conjunto que puede repartirse en elementos distintos. Sus diferencias constituyen una figura que nos convoca a armar un rompecabezas.

En la gran Exposición Universal de París de 1900 los objetos expuestos estaban repartidos en 18 grupos y 121 clases. “Es preciso”, escribía el señor Alfred Picard, comisario general de la exposición, “que los objetos se ofrezcan a los visitantes en un orden lógico, que la clasificación responda a un concepto simple, claro y preciso, que lleve en sí mismo su filosofía y su justificación, que la idea madre se deduzca sin esfuerzo”. No podemos reflejar aquí la distribución de los productos, pero basta decir que el grupo 17 está consagrado a la “colonización”. Es un grupo nuevo (respecto a la exposición de 1899) cuya “creación está ampliamente justificada por la necesidad de expansión colonial que sienten todos los pueblos civilizados”. La distribución de los productos de estos grupos se nos antoja hoy al menos tan asombrosa como la clasificación de los animales que figura en Otras inquisiciones de Borges y que Foucault popularizó5.

Mientras que los esquimales solo tienen una palabra para designar el espacio que separa los iglús, nosotros tenemos al menos ocho, y los ingleses veinte

Cualquiera que se mueva entre diccionarios de distintas lenguas sabe que el orden del mundo en cada lengua deja flancos vacíos. Mientras que los esquimales solo tienen una palabra para designar el espacio que separa los iglús, nosotros tenemos al menos ocho para designar esos mismos espacios en nuestras ciudades (calle, avenida, bulevar, plaza, paseo, pasaje, callejón, callejuela) y los ingleses por lo menos veinte (street, avenue, crescent, place, road, row, lane, mews, gardens, terrace, yard, square, circus, grove, court, greens, houses, gate, ground, way, drive, walk).

El diccionario ideológico de Casares se organiza precisamente en torno a un criterio de clasificación semántico. En lugar de acudir a una ordenación formal y arbitraria como la alfabética, las palabras se agrupan por afinidad, por cercanía semántica, en definitiva, por pertenecer a un mismo campo nocional. Al contrario que los diccionarios semasiológicos que se ocupan del significado, el usuario de un diccionario de este tipo podrá encontrar en ellos la palabra que mejor se ajusta a la idea o concepto que quiere expresar.

¿Cómo pienso cuando pienso? ¿Cómo pienso cuando no pienso? ¿Dónde está el pensamiento?

No sé ustedes, pero yo ya tengo demasiados problemas para saber qué estoy pensando como para clasificar lo que estoy pensando. ¿Cómo pienso cuando pienso? ¿Cómo pienso cuando no pienso? ¿Dónde está el pensamiento?: ¿en la fórmula, en el léxico, en la operación que los enlaza? Los diccionarios vienen a socorrernos organizando la realidad para nosotros y ofreciéndonos un mundo estable, bien organizado: las rocas son duras, los seres vivos nacen, crecen se reproducen y mueren, los humanos son seres racionales, hablan, piensan, sienten emociones….

Tal vez por ello muchos consideran que los diccionarios son a las palabras lo que el congelador a los alimentos, o sea, sirven acaso para preservarlos del frío y el calor, pero les quitan a estos gracia y frescura. Aunque a estos detractores, no les falta razón, les animo a que prueben a definir una palabra o un concepto con sus propias palabras, o sea, a servirse de la forma y el estilo de los diccionarios para cambiar su signo: ya verán que es un juego que pone a prueba, además de la posible riqueza o pobreza de los diccionarios, su propia capacidad como intérpretes del mundo para ir más allá de los límites y convenciones fijados por la tradición. Seguro que ya lo han intentado alguna vez. Es un viejo juego que tiene numerosos antecedentes literarios. El escritor argentino Eduardo Berti cita por ejemplo The Council of Four (A Game at “Definitions”), un texto de 1848, del escritor británico Arthur Wallbridge, donde un personaje, que también es el narrador invita a tres amigos suyos para que juntos propongan, reunidos junto a una chimenea donde crepita la leña, una serie de “definiciones epigramáticas de ciertas palabras”. Aquí figuran algunas: “imaginación” se presenta como “la sal de nuestro pan cotidiano” o “el prisma mental”; “lenguaje”, como “un sirviente que muy a menudo es amo” o “una cadena que une a los hombres y desune a la humanidad”; “niño” es “el futuro en el presente”; fanfarrón es el individuo que es, él solo, su propia fanfarria; y “espejo” es “un diario donde el tiempo registra sus viajes”. Les animo a que desconfíen de las definiciones y jueguen. Al final siempre están las palabras y la fascinación que sentimos por ellas.

Lengua de trapo: el error como fuente de lenguaje

Muchos juegan con los diccionarios, otros los encumbran o ignoran. Hay partidarios de uno y otro extremo. A nosotros nos interesa ahora sobre todo pensar sobre él, sobre el diccionario, sobre los criterios prescriptivos y normativos en los que suele basarse y, en particular, sobre eso que suele denominarse “desvío” y que también podríamos llamar “fuera de juego”. Sabemos que hay muchos diccionarios y, por tanto, al hablar en singular del “diccionario”, nos referimos sobre todo al DLE, más conocido como DRAE, que es el que suele definir lo que se denomina “español estándar”.

Aunque normativización y estandarización no son el mismo fenómeno, sí son vasos comunicantes que obedecen al mismo discurso sobre lo correcto y lo incorrecto

Aunque normativización y estandarización no son el mismo fenómeno, sí son vasos comunicantes que obedecen al mismo discurso sobre lo correcto y lo incorrecto. El discurso prescriptivo proclama la normativización en nombre de la homogeneidad y la integración. Según esta idea, una variedad lingüística se convertirá en estándar cuando –ya sea por razones de identidad, o por los beneficios simbólicos y políticos que su uso lleva aparejados, ya sea por su capacidad de imponer sus hábitos por encima de las demás variaciones sociales, geográficas o discursivas que diferencia a unas colectividades de otras– llegue a ser vehículo comunicativo y disponga de los mecanismos para convertirse en norma, es decir, llegue a ser codificado en una gramática y en un diccionario.

Por encima de sus diferencias, tanto lo normativo como lo estándar son caminos distintos para llegar al mismo lugar: lo “correcto” y lo “incorrecto”. Bajo estas nociones opuestas subyace la misma idea de “desvío” o “error”. Veamos en qué consiste con estas dos frases:

a) Dile la contraseña a tus amigos.

b) Yo ayer tener ir tienda mucha gente.

Mientras que la frase a) sería una oración “incorrecta”, según las reglas de la concordancia, pues el pronombre enclítico no concuerda con su antecedente –uno está en singular y el otro en plural–, la segunda b) no solo es una oración “incorrecta”, sino “inadmisible” desde el punto de vista del funcionamiento de la lengua, pues violenta la necesidad comunicativa de sus hablantes. Aunque es un enunciado posible, no cabe imaginarlo como un error, sino como un galimatías, un ejercicio verbal disparatado y, por decirlo así, fuera de juego.

Por tanto, solo en el primer caso, el de la falta de concordancia, tenemos una desviación del patrón de uso. Aunque podría interpretarse como una forma de romper con las reglas de la gramática, en cierto modo es simplemente una forma expresiva que, si fuera admitida por toda la colectividad, se convertiría en un nuevo patrón de uso. Así, podemos plantearnos si las variaciones sociales y geográficas, las transgresiones literarias, los usos locales y otras manifestaciones de los infinitos entramados cognitivos que se despliegan cuando un individuo se pone en situación comunicativa son, en vez de errores, manifestaciones de esa vitalidad de la lengua.

En la medida en que esos errores serían las “grietas” de la estructura profunda del lenguaje, ¿podemos considerar que los diccionarios, notarios de lo prescriptivo y normativo, nos preservan de caer en ellas?

La poeta y ensayista Anne Carson responde a esta pregunta indirectamente de un modo muy elocuente en un poema que lleva por título “Essay on what I think about most”6. En ese poema-ensayo analiza un fragmento de un poema griego antiguo que contiene un error de aritmética. Es breve y vale la pena reseñarlo aquí:

Fragmento Alkman 20

[?] lo cual hacen tres estaciones, verano

e invierno y en tercer lugar otoño

y en cuarto lugar primavera cuando

hay florecimientos pero comer suficiente

no lo es.

Con su habitual ironía y su borboteo de ideas, Carson disecciona el fragmento de Alkman para hablar de muchas cosas: los números no nos ayudan a controlar mejor la realidad; el poeta parece sugerir el verde pálido sin ni siquiera mencionarlo; el hambre es siempre un error, incluso para un poeta espartano pobre, y la llegada a deshora de la primavera puede acentuarlo. Luego se detiene en el error –poco habitual en griego, según nos dice– de que el predicado verbal “lo cual hacen”, en el primer verso, no tenga sujeto: “de hecho, es un error gramatical”. Pese a que la filología lo consideraría un mero accidente histórico, Carson lo reclama como un placer textual y admira la valentía de Alkman para conseguir ese tono de lucidez inadvertida para “crear el error”, “el rompimiento deliberado y la complicación de los errores de los cuales puede emerger lo inesperado”.

“La emergencia de lo inesperado” o la búsqueda de “la lucidez involuntaria” son los ingredientes que le sirven a la poeta anglocanadiense para reivindicar el espacio del error como espacio de creación. Y de paso también nos recuerda que Aristóteles afirma que la metáfora hace que la lengua se experimente a sí misma en el acto de cometer un error.

Más allá de esta poética sobre “el error”, no deja de ser cierto que, frente al discurso prescriptivo y homogeneizador que proclama con entusiasmo la corrección en aras de la comunicación, es innegable la capacidad del desvío para generar nuevas posibilidades lingüísticas. Si tuviéramos que representar la evolución de las lenguas mediante alguna clase de figura, esta nunca sería una línea recta. Resulta emocionante recorrer las listas del Appendix Probi, un documento normativo del siglo III a.C. en el que se denuncian las corrupciones del latín vulgar:

mensa non mesa […]

tabula non tabla […]

numquam non numqua […]

El hecho de que se diga al lector que numquam debe escribirse con m al final sugiere que la repetición del error ya se había extendido y que, muy probablemente, ya no se pronunciaba la “m” final de la palabra, un error que se convirtió en estándar en varias lenguas romances, por ejemplo en nuestro “nunca” en español. Lo mismo puede decirse de miraglo, que en el latín clásico fue miraculum y que dio origen a milagro por la confusión de los sonidos /l/ y /r/, un fenómeno denominado metátesis, muy habitual en el habla de las regiones castellanas como se ve en otras palabras como cocreta. Todas estas palabras son el resultado de formas vulgares que han sido seleccionadas para constituir elementos de la norma fijada culta.

En épocas más recientes, y desde un punto de vista léxico, tenemos muchos ejemplos de cómo el error ha acabado configurando la forma canónica de algunas palabras

En épocas más recientes, y desde un punto de vista léxico, tenemos muchos ejemplos de cómo el error ha acabado configurando la forma canónica de algunas palabras. Basta pensar en la voz murciégalo –recogida en el diccionario desde el siglo XVIII– y que, antes de caer en desuso y considerarse vulgar, fue la forma etimológica culta de la que hoy se considera única forma válida y culta: murciélago. Algo parecido ha ocurrido con cocodrilo que, en latín adoptó la forma crocodilus, una -r- que pervive en francés y en inglés por la misma voz crocodile, aunque naturalmente pronunciadas de forma distinta y que, sin embargo, tanto en italiano (coccodrillo) como en español (cocodrilo) saltó hasta la tercera sílaba, al igual que veíamos en el párrafo anterior, habitual en la evolución del español, como se ve en otros términos como almóndigas. Muchas personas se escandalizan de que el vagamundo observe que el crocodilo no deja comer almóndigas al murciégalo, pero nadie debería rasgarse las vestiduras porque la historia de la lengua nos demuestra que lo que suele denominarse error es a veces resultado del azar y que, en esta materia, los hablantes son sus mejores aliados.

Notas

- Sin olvidar, por supuesto, el Diccionario de Autoridades, conviene recordar que disponemos ya de un loable diccionario que apunta directamente a este empeño diacrónico. Hablamos del Diccionario del español actual, de Seco, Andrés y Ramos, que recoge el léxico documentado en España desde 1950, un proyecto iniciado a finales de la década de 1960 por el académico Manuel Seco y que el esfuerzo conjunto de sus herederos y el BBVA han hecho posible. Además, desde 2023 podemos encontrarlo en línea.

- William Gibson, The Miracle Worker (1970). La historia de Hellen Keller nos recuerda hasta qué punto el lenguaje funda nuestra relación con el mundo y nos permite relacionarnos creativamente con la realidad.

- Debo a Umberto Eco (El vértigo de las listas) y a Santiago Alba (Ser o no Ser) algunas de las referencias de este apartado en relación con las listas y el lenguaje.

- Jack Goody, La domesticación del pensamiento salvaje (1977), Madrid, Akal, 1985.

- Jorge Luis Borges la atribuye a una enciclopedia china que un tal doctor Franz Kuhn habría tenido en sus manos. Aquí la recordamos: “(a) pertenecientes al Emperador, (b) embalsamados, (c) amaestrados, (d) lechones, (e) sirenas, (f) fabulosos, (g) perros sueltos, (h) incluidos en esta clasificación, (i) que se agitan como locos, (j) innumerables, (k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, (1) etcétera, (m) que acaban de romper el jarrón, (n) que de lejos parecen moscas”.

- El poema pertenece a su poemario Men in the Off Hours (2000), traducido por Jordi Doce como Hombres en sus horas libres, Valencia, Pre-Textos, 2007. También puede encontrarse en línea en traducción de Berta Garcia Faet.

“Erutar, Sancho, quiere decir ‘regoldar’, y éste es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo; y así, la gente curiosa se ha acogido al latín, y al ‘regoldar’ dice ‘erutar’, y a los ‘regüeldos’, ‘erutaciones’; y cuando algunos no entienden estos términos, importa...

Autor >

Pedro Tena

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí