LA “SUPERIORIDAD” DE LA IZQUIERDA

Y 7. Despedida socialdemócrata

La socialdemocracia es el proyecto ideológico y político más beneficioso y virtuoso de todos pero, tras aceptar parte de las recetas neoliberales, vive sus horas más bajas desde el final de la II Guerra Mundial

Ignacio Sánchez-Cuenca 3/05/2017

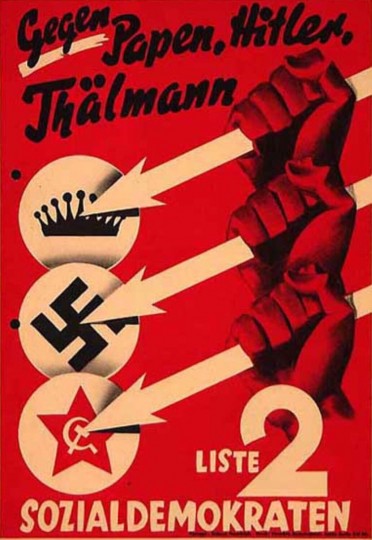

Cartel electoral del SPD de 1932.

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Argumento:

1. Las personas tienen desacuerdos ideológicos irresolubles.

2. La democracia, aun si establece un margen amplio para la deliberación y el acuerdo, apela al voto como mecanismo para tomar decisiones colectivas ante desacuerdos irresolubles.

3. La ideología no es una mera reputación, no es un mecanismo para ahorrar costes de información. La ideología contiene valores y principios que nos permiten formarnos una idea global sobre los asuntos públicos. La ideología es una forma de organizar nuestras opiniones sobre la política.

4. La ideología no viene determinada ni por los genes ni por el interés económico. Es más bien una cuestión de carácter moral.

5. Las diferencias ideológicas proceden de nuestra distinta sensibilidad hacia las injusticias.

6. Las personas de izquierdas tiene una mayor sensibilidad hacia las injusticias que las personas de derechas y por eso desarrollan un sentimiento de superioridad moral.

Algunos de los peores excesos represivos y totalitarios en la historia política se han llevado a cabo como consecuencia de una búsqueda absoluta de la justicia

7. El exceso de moralidad en la política, típico de la izquierda más radical, lleva a intentar realizar la justicia a toda costa, aun si eso supone un coste social enorme.

8. En la derecha, como reacción, se desarrolla un sentimiento contrario, de superioridad intelectual ante cualquier propuesta de un cambio profundo.

9. El mayor idealismo moral de la izquierda explica la frecuencia de sus conflictos internos, de sus rupturas y escisiones.

10. La socialdemocracia como programa de cambio encarna el compromiso más acabado entre moralidad y eficacia políticas. La socialdemocracia entra en crisis cuando desequilibra ese compromiso en detrimento de su compromiso moral con la justicia.

Hasta el momento, he intentado analizar problemas clásicos de las ideologías políticas en función de categorías morales. He argumentado que las ideologías son constitutivas de la actividad política y que la elección de una u otra guarda una relación muy estrecha con nuestro carácter moral, es decir, con nuestros valores de justicia. En concreto, he defendido que las ideas de derechas se basan en un sentido de la justicia muy fino, en el que la mayor parte de las desigualdades que se producen en el orden social se consideran “naturales” y por tanto aceptables y asumibles. Son desigualdades que no es necesario corregir o bien porque obedecen a un reparto de talento y recursos del que nadie es responsable o bien porque son fruto de transacciones consentidas entre individuos. El izquierdista es más exigente y le parece que la arbitrariedad moral de las desigualdades debe ser corregida. De ahí que haya buenas razones para defender que las ideas de izquierdas son moralmente superiores a las ideas liberales y conservadoras. No es que los izquierdistas tengan “complejo” de superioridad, sino que sus ideas morales sobre lo que es justo están más desarrolladas y son más potentes que las ideas respectivas de los derechistas.

La superioridad moral, sin embargo, tiene poca utilidad práctica. De hecho, el intento de realizar a toda costa la justicia social, pasando por encima de toda resistencia, ha producido atrocidades sin fin. La paradoja de la izquierda radical consiste justamente en su capacidad ilimitada para hacer el mal en nombre del bien. Algunos de los peores excesos represivos y totalitarios en la historia política se han llevado a cabo como consecuencia de una búsqueda absoluta de la justicia.

El derechista justifica su déficit moral en función de los pobres resultados prácticos de la izquierda revolucionaria. El derechista piensa que el izquierdista puede tener mucha preocupación por los desfavorecidos, pero a la hora de verdad su persecución rígida e incondicional de la justicia le lleva a empeorar las cosas. De ahí que la derecha, especialmente la liberal, desarrolle un sentido de superioridad intelectual, pues cree saber manejar mejor los asuntos públicos.

La socialdemocracia denuncia la naturaleza intrínsecamente injusta del capitalismo. Pero, a diferencia de otras corrientes más radicales reconoce la necesidad de reformarlo desde dentro

Para cerrar este ensayo por entregas, voy a dejar el plano del análisis y voy a defender, siguiendo con las categorías morales que he manejado hasta el momento, por qué creo que la socialdemocracia representa el proyecto ideológico y político más beneficioso y virtuoso de todos.

Para traer el agua a mi molino, comenzaré con una distinción importante establecida por Jean Piaget en sus estudios sobre el desarrollo de la inteligencia en los niños y a continuación la aplicaré, de forma un tanto abusiva, pero espero que sugerente, al ámbito político. A juicio de Piaget, el niño se abre al mundo a través del principio de asimilación: considera que puede disponer a su antojo de todo lo que le rodea, asimila la realidad circundante a una extensión de su organismo y por eso todo lo toca, huele y chupa. A medida que avanza en este proceso de asimilación del mundo, comienza a otorgar la condición de objeto a lo que hasta el momento no era sino puro fenomenismo; descubre que la realidad ejerce una resistencia pesada a sus deseos de asimilación y que dicha resistencia sigue unas reglas (las de la causalidad) que no fija él mismo, sino que vienen dadas por el propio mundo. A eso le llama Piaget principio de acomodación: el niño se va acomodando a las junturas de la realidad. El conocimiento nace como consecuencia de la interacción constante entre asimilación y acomodación.

Por analogía, podríamos intentar colocar las ideologías políticas en un continuo asimilación / acomodación. En un extremo tendríamos la asimilación llevada hasta sus últimas consecuencias, que, siguiendo la analogía, se correspondería con el mayor infantilismo político, tal como se refleja en las ideas anarquistas: el anarquista no admite la resistencia del mundo social a sus planes de justicia universal (no opera el principio de acomodación) y por eso aspira a destruir el orden existente con la esperanza de que construyendo desde cero el ámbito de convivencia e interacción entre personas pueda surgir un hombre nuevo que actúe por motivos distintos a los del humano socializado en la persecución del interés.

Son pocos los políticos que se atreven a cuestionar abiertamente los logros del Estado de bienestar, de manera que todos aquellos liberales y conservadores que quieren reducirlo no se atreven a hacerlo de frente

En el extremo opuesto tenemos el conservadurismo en su estado más puro, que no es sino una forma de fatalismo: la naturaleza humana es inmutable, viene ya dada, no hay necesidad de cambiar la marcha de las cosas, si se intenta cambiar no hacemos sino empeorar la situación…., es decir, el principio de acomodación se adueña enteramente de la política y el principio de asimilación queda reprimido.

Entre el anarquismo y el conservadurismo reaccionario hay, por supuesto, posiciones intermedias, que combinan en distinto grado asimilación y acomodación. Me gustaría señalar que la socialdemocracia representa una mezcla especialmente virtuosa de asimilación y acomodación.

Históricamente, la socialdemocracia, como el resto de corrientes de la izquierda, denuncia la naturaleza intrínsecamente injusta del capitalismo. Pero, a diferencia de las otras corrientes más radicales (más ‘asimilacionistas’), reconoce la necesidad de corregir y reformar el capitalismo desde dentro, admitiendo las consecuencias beneficiosas que este sistema económico tiene en cuanto al “desarrollo de las fuerzas productivas”. La socialdemocracia no renuncia a un orden social más justo (asimilación), pero lo hace asumiendo la realidad del capitalismo (acomodación): por eso es reformista y no revolucionaria.

La socialdemocracia no alberga ilusiones sobre “el hombre nuevo”, ni atribuye al proletariado la condición de clase universal, ni espera que vaya a llegar una crisis final del sistema. No cree en la posibilidad de un cambio revolucionario. Esto no quiere decir que la socialdemocracia sea fatalista con respecto a la naturaleza humana. De hecho, la socialdemocracia tiene en su desenvolvimiento histórico un fuerte componente comunitarista con el que activar un compromiso altruista por parte de los ciudadanos: su objetivo consiste en llevar a la práctica un esquema de justicia en virtud del cual cada miembro de la colectividad se sienta protegido gracias al esfuerzo de sus conciudadanos en la creación de un Estado que nos asegure frente a las diversas contingencias de la vida (el desempleo, la vejez, la enfermedad, el fracaso). En lugar de que cada persona busque individualmente soluciones, la socialdemocracia defiende una comunidad robusta en la que los ciudadanos se sientan fuertemente solidarios a través de su esfuerzo fiscal en la consecución de una sociedad más justa que se hace cargo de la suerte de sus miembros más desfavorecidos.

En la socialdemocracia más auténtica sigue latiendo una aspiración de bienestar generalizado que garantice oportunidades de autonomía y autorrealización personales. Pero ese ideal emancipatorio es respetuoso (se acomoda) con el capitalismo y se materializa mediante amplios consensos y en el marco de una democracia liberal que asegure el pluralismo político y los derechos fundamentales.

Aunque resulte fatigoso recordarlo, históricamente la socialdemocracia ha sido la única corriente de la izquierda política que ha conseguido en la práctica transformar y mejorar la sociedad por medio de su programa reformista. En las pocas experiencias de revoluciones exitosas, el resultado final siempre ha sido penoso, muy por debajo de las expectativas iniciales.

El lenguaje tecnocrático y cientificista de los economistas va reemplazando progresivamente a los elementos comunitaristas del discurso original socialdemócrata

La socialdemocracia ha tenido tanto éxito que algunas de sus conquistas forman parte del consenso político de las democracias avanzadas. Tanto es así que son pocos los políticos que se atreven a cuestionar abiertamente los logros del Estado de bienestar, de manera que todos aquellos liberales y conservadores que quieran reducir el peso de las políticas sociales no se atreven a hacerlo de frente, desmantelando dichas políticas, sino que actúan más bien de forma oblicua, es decir, erosionando las bases sobre las cuales se construye el Estado del bienestar, de forma que los sistemas públicos de protección sean cada vez más ineficientes o más gravosos y pierdan atractivo frente a sistemas privados o individuales.

Me imagino que quedará claro en todo caso que la socialdemocracia a la que me estoy refiriendo es en buena medida una idealización. Encarna el compromiso maduro entre el anhelo de justicia y la aceptación de los límites de la realidad social y económica, evitando así los excesos de la borrachera justicialista a los que aludí en la entrega quinta.

Ya sé que la socialdemocracia goza de poco crédito en estos tiempos. Los partidos socialdemócratas parecen hundirse irremisiblemente en todo el continente. Más de un lector puede esbozar una sonrisa escéptica cuando hablo del sentido comunitarista de la época dorada de la socialdemocracia. Así que no está de más dar alguna explicación adicional sobre lo que está sucediendo. Sería un poco ingenuo no reconocer que se trata de un problema extremadamente complejo, con múltiples dimensiones y, por tanto, con múltiples explicaciones también. Concedido esto, déjenme señalar un aspecto de la cuestión.

A partir de los años 80 del siglo pasado, la socialdemocracia adoptó un lenguaje y una visión del mundo cada vez más economicistas. No le ocurre solamente a la socialdemocracia, por cierto; en general, la economía como ciencia social cobra un protagonismo mayor y se infiltra en todas las instancias del poder político y la esfera pública. Es la época en la que, a lomos del neoliberalismo anglosajón, se introducen sospechas generalizadas sobre el sector público, sobre el funcionamiento de la toma democrática de decisiones y sobre la propia capacidad de los electorados para entender los asuntos económicos y políticos que les afectan. Los gobiernos, socialdemócratas o no, se llenan de economistas y la política se convierte en un asunto de incentivos, gestión y eficiencia. El lenguaje tecnocrático y cientificista de los economistas va reemplazando progresivamente a los elementos comunitaristas del discurso original socialdemócrata, hasta el punto de que se justifican las políticas sociales redistributivas no tanto por realizar un esquema básico de justicia, sino porque resultan eficientes (aumentan la tasa de actividad femenina en el mercado de trabajo, introducen en el circuito económico actividades que antes eran puramente familiares o domésticas, tienen un multiplicador económico elevado, contribuyen a mejorar las dotaciones de capital humano y en última instancia la productividad, etcétera). No es que se trate de falsedades, en absoluto, pero la consecuencia de esta forma de defender las políticas igualitaristas es el abandono del discurso socialdemócrata sobre la justicia que establecía lazos de solidaridad y generaba obligaciones hacia la sociedad.

De hecho, llega un punto en el que la socialdemocracia queda en una posición defensiva y adopta parte del modo de pensar y de las recetas neoliberales. Se manifiesta en las políticas del mercado de trabajo, en la aceptación acrítica de la globalización, en las rebajas fiscales a las empresas, en la renuncia a utilizar la fiscalidad como instrumento de reparto y en otras muchas medidas que diluyen las diferencias entre los partidos socialdemócratas y los partidos liberales y conservadores. A partir de ese momento, se van disolviendo los vínculos solidarios de la ciudadanía y la justicia como valor político pierde visibilidad. El principio de acomodación avanza posiciones o, lo que es igual, el mensaje socialdemócrata se vuelve menos ambicioso, pues abandona el principio movilizador original, que no era otro que un deseo de alcanzar una sociedad más justa.

No voy a entrar en el debate de si la pérdida de posiciones de los partidos socialdemócratas es responsabilidad suya o resulta más bien de las condiciones adversas en las que tiene que operar (dominio de las políticas neoliberales, avance de la globalización, transformación de la estructura social), o de una mezcla de ambas cosas. Comoquiera que sea, la socialdemocracia vive sus horas más bajas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De ahí la ambigüedad que he querido expresar en el título de esta entrega final.

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

Autor >

Ignacio Sánchez-Cuenca

Es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus últimos libros, La desfachatez intelectual (Catarata 2016), La impotencia democrática (Catarata, 2014) y La izquierda, fin de un ciclo (2019).

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí