Cine de verano (II)

‘Lo que queda del día’: lo que te queda de vida

Es posible que no os digáis jamás eso que os morís por decir, creyendo que tenéis todo el tiempo del mundo

Miguel Ángel Ortega Lucas 14/08/2017

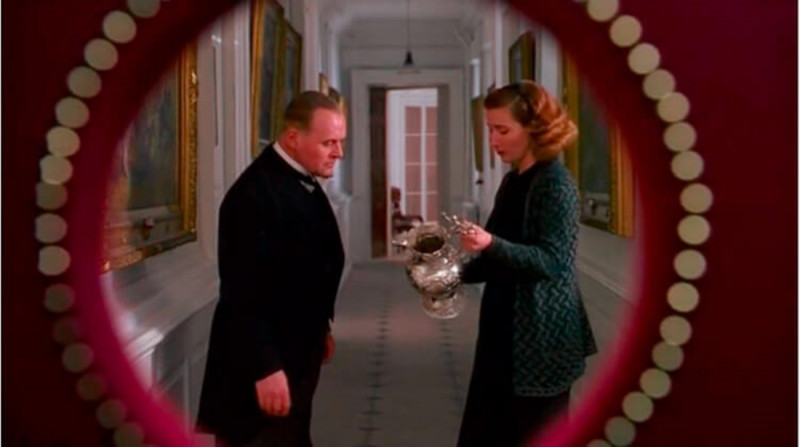

Imagen de la película Lo que queda del día (1993)

En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

No se lo dirás nunca, ¿verdad, amiga mía? Te dices que sí, que sucederá, que alguna vez tendrá que suceder (hay tantos, tantos días –piensas– en esta vida, en este mundo...). Pero déjame decirte hoy, esta noche, ahora que no nos oye nadie y que en verano todo importa un poco menos, se perdonan más las faltas, que quizás no se lo digas nunca.

Pero vives, ¿verdad?, con esa esperanza furtiva, agazapada. Quizás le veas todos los días, en la ciudad, en tu pueblo, en el trabajo o en la calle, siempre a la misma hora, cruzándoos puntuales en esa encrucijada que esperas con la impaciencia exacta con que esperabas otra señal hace siglos, en el colegio, en el instituto: cuando un solo gesto cómplice de él, del otro él de entonces, te rompía en el pecho con la campanada en secreto de la euforia. (Recordarás, seguramente, aquellos versos tan ñoños de Bécquer que leías entonces: “...hoy la he visto... La he visto y me ha mirado... / Hoy creo en Dios”.)

Se diría que vuelves a creer en Dios –como cuando niña, ni siquiera ya de adolescente– cada vez que te lo cruzas y él te sostiene la mirada, como prometiéndote algo ahí al fondo de sus ojos como faros. Hace demasiado que perdiste la fe, y él –lo que imaginas de él– te la devuelve casi intacta con sólo mirarte, durante ese segundo en que parecéis contaros el cuento entero de vuestra vida hasta aquí. Y sin embargo nunca le cuentas nada; nada relevante quiero decir, nada que comprometa tu vida. Tu vida secreta, digo: la única verdadera. Ésa que se sucede hacia adentro, como la proyección de una película clandestina que no confías a nadie, mientras el mundo gira –no deja nunca de girar– con su ruido alrededor.

Tu vida secreta, digo: la única verdadera. Ésa que se sucede hacia adentro, como la proyección de una película clandestina que no confías a nadie, mientras el mundo gira

Porque es posible que te parezca una estupidez, todo esto que te digo. Puede que pienses que es absurdo, a estas alturas, pensar que no le dices lo que quisieras decirle –lo que te mueres por decirle– por miedo. A estas alturas de tu vida, y habiendo Tinder, y What’s App, y Facebook, y todas las opciones que la tecnología pone al alcance del homínido contemporáneo para no tener que jugarse las cosas cara a cara (o asegurarse antes de que no se la van a partir). Qué tontería. Y sin embargo no lo haces, no se lo dices: y es por miedo. Hay otros nombres más adultos para el miedo, no te creas. Pueden ser eso que llaman, con criterio harto falsario, vergüenza, orgullo, pudor, prudencia... Y también ésa, tan pasada de moda ya, decoro, que gobierna hasta el delirio la película ésta que estamos viendo esta noche (perdona, que estoy viendo yo solo, en este cine al aire libre, aunque tú no tardarás en ir a buscarla).

Te parecerá absurdo, tal vez, comparar tu moderna y desacomplejada situación con la del mayordomo y el ama de llaves de un lord inglés de principios del siglo XX. Te parecerá estúpido, insinuar que ese resorte pueril por el que no le decías nada en el instituto (al otro él de entonces) es prácticamente el mismo por el que no le dices nada a él, al él de ahora, cada vez que vuelves a cruzártelo y el estómago te redobla como un tambor de guerra.

Pero ¿cuál es tu excusa, amiga; por qué no le dices nunca lo que le quieres decir? Antes, más arriba, he escrito la palabra secreto: ¿Crees –en secreto, sólo para ti– que te rechazará? ¿Que no vales? ¿Que no podrías soportar la vergüenza si te rechaza? ¿Que tu posición o la suya, sean cuales sean, os lo prohíbe? ¿Que sería, por cualquier motivo, un escándalo? (Esa palabra también domina toda esta película: no porque haya peligro alguno de ello, sino porque el silencio de ambos alimenta todo eso que no dicen hasta que el silencio mismo es un escándalo como un incendio estrepitoso, pero que sólo les carboniza a ellos por dentro, irónicamente: el mundo exterior respira tranquilo en su orden impoluto.)

Nunca le dices nada, amiga (¿sería un escándalo si lo hicieras, sus consecuencias; para ti, para tu familia, para la suya, para el qué dirán en tu pueblo o la oficina o el colegio de tus hijos...?). Quizás porque vives esperando que sea él quien te lo diga (¿cuántas más señales harán falta para que se dé cuenta, pordiós...? Qué idiotas son los hombres).

Pero quizás –¿lo has pensado?– él tampoco se atreva nunca.

“–Señor Stevens...

–¿Sí, señorita Kenton?

–¿Debo entender que después de los años que llevo en esta casa no tiene nada que decirme...?”

No se lo dirás nunca, ¿verdad, amigo? Tú tampoco tienes demasiadas intenciones de decírselo, por más que te cuentes a ti mismo lo contrario cada noche, en cada momento en que puedes escapar de la trampa cotidiana y ajustar cuentas con lo que te debes a ti mismo. Porque quizás te dices cada día que todo estará siempre a tu alcance, que siempre habrá una oportunidad (“La vida es lo que sucede mientras hacemos planes”, dijo alguna vez John Lennon). Pero déjame pincharte esta noche el globo que llevan y traen los pájaros de tu cabeza, y decirte que quizás no llegue nunca ese día, que quizás no se lo digas nunca.

Tú tampoco tienes demasiadas intenciones de decírselo, por más que te cuentes a ti mismo lo contrario cada noche, en cada momento en que puedes escapar de la trampa cotidiana

Tal vez no seas muy perspicaz, pero ya debes de saber bien ahí dentro, a estas alturas, que si te acercas, si hablas, si miras a esos ojos, es muy probable que te escuchen (que lleven mucho tiempo deseando escucharte: pordiós, qué indescifrables son las mujeres). Sabes que esos ojos te sostienen en vilo, sin dejarte caer, durante los pocos segundos que dividen en una mirada el azar y la causalidad. Como cuando niño, sí, ¿recuerdas? Como cuando la buscabas con la mirada, por entre el bosque del aula, y encontrabas sus ojos sabiendo un segundo antes que estarían ahí esperándote.

Pero quién sabe si esa esperanza no es también una cárcel: si sólo esperas, siempre esperas. No te atreves a decirle nada –confiésalo– porque es mucho más cómodo, en realidad, mantener la ilusión de lo que podría ser; que al menos esa ilusión no se esfume y te dé de beber en tus horas más secretas, antes que tratar de correr efectivamente hacia allí y sentir el dolor (¿la vergüenza, la humillación?) de que se te desvanezca entre las manos. No te atreves a decirle nada porque tienes miedo; puedes llamarlo como quieras. En esta película que estamos viendo hoy (que estoy viendo yo solo, perdón, pero que tú deberías ver también cuanto antes) los mayordomos, las sirvientas, mantienen el mundo implacablemente limpio mientras por dentro, ahí dentro, la carcoma avanza: uno hasta se escuda en un abstracto código de caballeros justo para no poner en juego lo único que realmente podría rendirlo como a un hombre –él lo llamará orgullo.

Ya sabrás que la gente suele no atreverse a hacer precisamente lo que más desea: cualquiera puede jugársela con algo que no le comprometa, pero arriesgarse a que te partan el alma es otra cosa (en una relación literalmente virtual, hoy en día, de encuentro o tonteo fortuito, no será muy frecuente que te partan el alma, aunque de todo habrá, seguro, en este mundo del diablo). Y puede que, justo porque hoy en día todo parece decirse, y cualquier disparate es posible a los cinco minutos entre dos personas que se buscan, nada de lo que se diga sea verdad y andemos todos siempre guardando un secreto.

¿Cuál es tu secreto, amigo mío? ¿Crees –en secreto, sólo para ti– que te rechazará? ¿Que no vales? ¿Que no podrías soportar la vergüenza si te rechaza? ¿O acaso quieres evitar un escándalo: no hacer daño a otros, no romper una regla, no destrozar el supuesto equilibrio en que se mantiene tu vida –que ya no soportas–, como esas bandejas de plata tan aparentemente infalibles en su vuelo pero a punto siempre de causar un desastre? En ese caso, si es que es ése el caso: ¿puedo preguntarte hasta cuándo podrás seguir soportando la farsa; cuánto tiempo más seguirás fingiendo que no ocurre nada, cuando es exactamente tu vida lo que está ocurriendo, lo que está aquí en juego?

Nunca le dices nada, amigo. Quizá porque vives convencido de que es largo el tiempo, de las vueltas que dará la vida sin que tú tengas mucho que decidir (solemos vivir y morir distraídos en esa trampa).

Pero quizás –¿lo has pensado?–, quizás ella tampoco se atreva nunca; y peor: puede que el mismo miedo que le impide decirte nada sea también el que se la acabe llevando, exhausta, fatalmente, a otra parte.

“ –¿Señorita Kenton?

–¿Sí, señor Stevens?

–Yo... quería decirle una cosa. Se trata de esa hornacina junto al salón del desayuno. Creo que hace bastante tiempo que no se limpia.

–Me ocuparé de ello, señor Stevens.

–Gracias. Sabía que usted querría estar informada, señorita Kenton.”

La señorita Kenton, el señor Stevens [Emma Thompson y Anthony Hopkins en conmovedor estado de gracia] ilustran en esta película un devastador y mojigato escándalo: ese mismo en el que también vivís vosotros, mis modernos amigos, al no deciros jamás lo que os quema, antes de que se os consuma entre las manos el tiempo de coincidir en Darlington Hall.

Necesitamos tu ayuda para realizar las obras en la Redacción que nos permitan seguir creciendo. Puedes hacer una donación libre aquí

Autor >

Miguel Ángel Ortega Lucas

Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza.

Suscríbete a CTXT

Orgullosas

de llegar tarde

a las últimas noticias

Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.

¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí